弥生時代から出現した高地性集落

中国史書によると、投馬国より10日の舟旅を終えて最終港に到達した後、そこから邪馬台国へ向かうためには、さらに30日間、陸地を歩かなければなりません。平坦な道を歩くなら1000㎞を超えるか、もしくは相当険しい山道を登る場所に向かうためにかかる日数と考えられます。邪馬台国の場所が四国山上にあると仮定するならば、その厳しい山岳事情から、1か月という長旅の必要性を理解できます。

では何故、邪馬台国が海岸沿いの集落から遠く離れた山上でなければならなかったのでしょうか。そのヒントが、弥生時代中期後半から突如として瀬戸内海を中心に出現した高地性集落の存在にあります。その面影を残していると考えられる事例が、四国の祖谷渓の周辺に見られる山上の集落です。

吉野川の支流、祖谷川沿いの上流にある祖谷渓は高低差が200mにも及び、無数の断崖や絶壁、そして山々の急斜面が全長10kmにも広がる秘境です。その幻想的な眺めの山麓は、広範囲に渡りササ原に覆われています。中でも東祖谷の中央にある落合集落は、祖谷川と落合川が合流する地点にあたり、集落を造成にするに不可欠な水源に恵まれていました。よって、たとえ山奥であっても、古くから山の斜面にそって集落を拡大することができたのです。祖谷地方に残されている平家の落人伝説も落合集落に絡んでいます。落合集落からは南東方向に三嶺の山頂を望むことができることも重要視されたと考えられます。

古代の高地性集落の余韻が色濃く漂う落合集落では、今日、住居や畑、神社が混在し、国の重要伝統的建造物群保存地区の指定を受けています。急斜面の難を排して山の頂上近くまで石垣が積み上げられ、住宅や畑が段々に造られている光景には、歴史の重みを感じないではいられません。これら落合集落の背景を踏まえると、邪馬台国の時代においても、既に集落が形成されていたと考えて何ら不思議ではありません。

大自然のマジックとも思える四国山上の光景ですが、その背景には、古代の高地性集落が存在していたと考えて間違いないでしょう。瀬戸内海沿いの島々や沿岸に近い山々において、その頂上付近に高地性集落を造営した古代の民は、その後、四国剣山を目指して多くの山々を徒歩で越えながら今日の神山周辺まで辿り着いたのでしょう。そして神山を拠点としてそこから集落を造成し、さらに遠くに聳え立つ剣山に向けて、西方向へと居住範囲を広げ、最終的には神山から剣山周辺の山々の随所に高地性集落を造ったと考えられます。その結果、多くの山々では樹木が伐採され、時には焼かれながら、居住に相応しい地が造成されたのです。

東の島々を目指したイスラエルの民

古代の日本社会において、何故、アクセスの良い海岸沿いの平地を離れて、高地に集落を造らなければならなかったのでしょうか。一説によると、古代社会においては尾根伝いに人々が旅をして国境を越えることが多かったため、山頂付近に集落が発展したと言われていますが、高地性集落の起源は、やはり神の降臨という宗教観に結び付けて解釈することが、一番わかりやすいようです。

多くの高地性集落が、山の頂上近辺という日常生活において極めて不便な場所にわざわざ造られているのは、宗教文化的な動機がその背景にあったと考えられます。その答えを古代、日本列島に訪れたと考えられるイスラエル移民の文化的背景に見出すことができるのです。

日本へ到来した古代イスラエルの民は、当初、台湾から八重山諸島をはじめとする南西諸島を経由して、彼らが待望していた「東の島々」に辿り着きました。それらの島々については、自らの国家が崩壊する最中、民を導く預言者イザヤに神から与えられた救いの言葉の中に含まれていました。それは国家を失うことを警告された民に対し、東方の新天地にて新しい国家を樹立する道を示した預言だったのです。その言葉を信じた大勢の民は、イザヤと共にイスラエルを脱出し、ひたすら日が昇る東方へと移動し続けたことでしょう。

よって、高地性集落の起源は、古代、日本列島に到来した西アジアからのイスラエル移民に由来すると考えられるのです。記紀の記述から察するに、国生みの神々と呼ばれた渡来者のリーダー格にあたる人々は、まず、列島をくまなく巡り廻り、島々の場所や相互の位置づけを調査したはずです。それが国生みの真相ではないでしょうか。そして島々に聳え立つ高山に目を向け、頂上の周辺にて神を祀ったと考えられます。高き所で祈りを捧げることの大切さを信じていた民だけに、山上における祭祀活動と、その周辺における集落の形成は、積極的に試みられたはずです。こうして高地性集落が造りあげられていったと想定されます。

高地性集落を示唆する旧約聖書の言葉

預言者イザヤには「東の島々」だけでなく、もうひとつ大切なメッセ―ジが神から与えられました。それは、神は高い山に住まわれることから、標高の高い山で神を崇める、ということでした。多くの預言書が含まれる旧約聖書の中で、イザヤは繰り返し高い山について書き記しています。それ故、新天地となる日本列島において、まず、一番高い山を見出し、その山頂の周辺に集落を造り、そこで神の訪れを待つことを願い求めたと想定できないでしょうか。

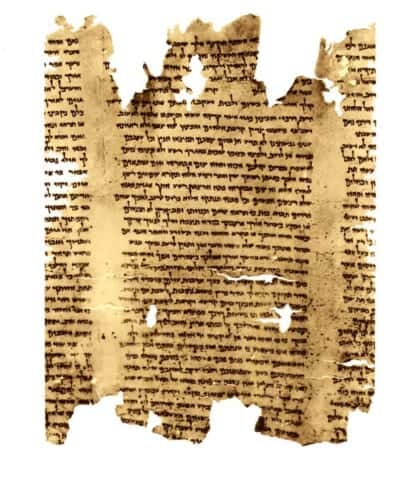

イスラエル人の信仰のルーツには常に聖典となる旧約聖書の存在がありました。イザヤ書などの預言書に記載されている聖地に対する考え方を振り返ることにより、何故、多くの民が西アジアから東の島々を探し求め、その新天地に高地性集落を造成することを望んだのか、その思いまでも理解できるかもしれません。

旧約聖書のイザヤ書には、以下の教えが記載されています。

- 神が約束された新しい地が東の島々にある(24章15節)

- 神の神殿がある山は一番高く、神聖な場所である(2章2節)

- 神の御手は、聖なる山の上にとどまる(25章10節)

- 神は「岩なる神」である(30章29節)

- 神の山にて神を祀り、犠牲の燔祭を捧げる(25章6節)

- 神の民は高い山に登り、声をあげて賛美する(40章9節)

- 神の栄誉を待ち望んでいる島々に、告げ知らせる(42章4、12節)

- 神の山々は聖なる民によって引き継がれる(65章9節、57章13節)

イスラエル系渡来者の宗教観

長い年月を経てアジア大陸を渡り歩いてきたイスラエルの民族が忘れることのなかった大切なイザヤのメッセージの中には、神の国を求めて東の島々に到達した際に、成し遂げるべきことが明確に示されていました。それは新天地の島々において、その山々の頂点に立ち、いつ神が訪れても良いように、民の備えをすることでした。そのため、瀬戸内海周辺から見える山々が「東の島々」の高地と見定められた暁には、海上から確認できる周辺の高地に祭祀を司る聖職者が送り込まれ、聖なる儀式が執り行われたはずです。そして祭祀らは高き山にて神を祀り、それが小集落の形成に繋がったと考えられるのです。

それら山頂に近い祭祀場においては定期的に燔祭が捧げられ、そのために動物が高地まで運び込まれて屠られたと推測されます。高き所は聖なる場所であり、神はその高い山に君臨するという信仰があったからこそ、古代イスラエルの民は日本列島にて高地性集落を造り、そこで祭祀活動を行っていたのです。その結果、高地性集落の跡地と言われている場所の多くでは、その痕跡となる動物の獣骨が今日でも発掘されることがあり、祭祀活動の形跡を見出せます。また、山々に潜む際立った自然の岩は「岩の神」の象徴として聖別視され、そこでも神が祀られました。こうして、神の到来を待ち望んだイスラエル系渡来人を中心とする人々の働きにより、短期間に高地性集落が造られていくことになります。

高地性集落から発展する邪馬台国

弥生時代の後期、日本列島内の特に瀬戸内海沿いでも、海原から望むことができる山々に高地性集落が造られていきます。特に淡路島から一望できる徳島の山岳地帯は、民の憧れだったはずです。そして山々では集落の発展と共に随所で神が祀られました。また、標高1955mの剣山は、淡路島から遠くの山々の背後にその頂上を肉眼ではっきりと望むことができます。剣山は高地性集落の総本山となるべく重要視されたに違いありません。

ところが、山上にていくら燔祭を捧げても神は天から訪れることがなかったのです。そして下界では多くの渡来人が列島に流入した結果、現地人との領土争いなども各地で勃発して国土は混乱し、いつしか100以上もの小国家に分裂することになります。これらの統治争いによる国の乱れに見切りをつけるために渡来人のリーダーらは力ある30余国を集めて協議し、古来礎の元に息吹いていた山上の国に信任を置き、倭国の中心として連合国を作ることにしたのではないでしょうか。それが邪馬台国であり、女王なる卑弥呼が信任された背景です。

高地性集落の背景には、山上にて神の到来を求め続けた古代人の姿がありました。そして瀬戸内海の島々から遥か遠くに見える古代いにしえの神の山が、聖地の本丸と位置付けられたのです。そして多くの民は瀬戸内を経由してその山に結集し、女王卑弥呼を中心とする国家の土台が整えられました。倭国王が歴史に登場した背景には、このような神の山を目指す民の信仰心がありました。そして瀬戸内海は女王国へ向かう最後の通過点となり、その先に卑弥呼が君臨する邪馬台国が存在したのです。