中国史書に記載された女王国の領域

邪馬台国を理解する上で、難しい事案の1つが、「女王が支配している領域」に存在すると記載されている21か国の場所です。「魏志倭人伝」には国名だけしか記載されておらず、皆、小国であり、その他の情報がないため、比定地を探す作業は困難を極めます。史書の記述によると、「女王が支配している領域」にある国々として、以下が記載されています。

自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 次有巳百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡

「魏志倭人伝」より

女王国より以北は、その戸数、道里の略載が可能だが、その以外の国は遠く隔たり、詳細を得られない。次に斯馬国があり、次に已百支国、次に伊邪国、次に都支国、次に弥奴国、次に好古都国、次に不呼国、次に姐奴国、次に対蘇国、次に蘇奴国、次に呼邑国、次に華奴蘇奴国、次に鬼国、次に為吾国、次に鬼奴国、次に邪馬国、次に躬臣国、次に巴利国、次に支惟国、次に烏奴国あり、次に奴国あり。ここが女王国の境界となる所なり。

これらの国々は「女王が支配している領域」という記述から、邪馬台国の影響力が及びやすい周辺の小国家であると推定できます。よって何よりもまず、邪馬台国の位置付けが重要であり、その比定地を前提に周辺の地域を検証します。

「魏志倭人伝」の記述を元に邪馬台国の比定地を探し求めていくと、その場所が四国山上、徳島の剣山周辺にあった可能性が高いことがわかります。その前提で、剣山の山上周辺地域から統括できる領域を推測し、その中に存在したと考えられる21か国の場所を見出していきます。倭国全体で100か国以上存在したという史書の記録から察するに、それでも倭国全体の5分の1を多少超える程度の数です。残りの70~80か国は、主に九州、山陽山陰、近畿から東海にかけて存在したのでしょうか。その他、南西諸島の島々から本州は東北地方まで、国々の場所は広がっていた可能性もあります。

いずれにしても、邪馬台国の支配下にあったこれらの21か国は、邪馬台国の監視の目が行き届きやすい地域に位置したことに違いはありません。これらの国々は邪馬台国が直下で統括した領域内の小国家であり、山上からでも統治できる範疇に位置していたと考えられます。つまり朝鮮半島から邪馬台国まで旅する途中に経由する小国家よりも、これらの21か国は近い位置にあったと想定されるのです。それ故、この領域とは、古代、阿波の国と呼ばれた地域周辺にあったと考えて間違いないでしょう。近場の国々であったからこそ、邪馬台国は支配することができ、その詳細までわかっている故に、国名が明記されたのです。

大杉氏の大胆な21か国比定地案

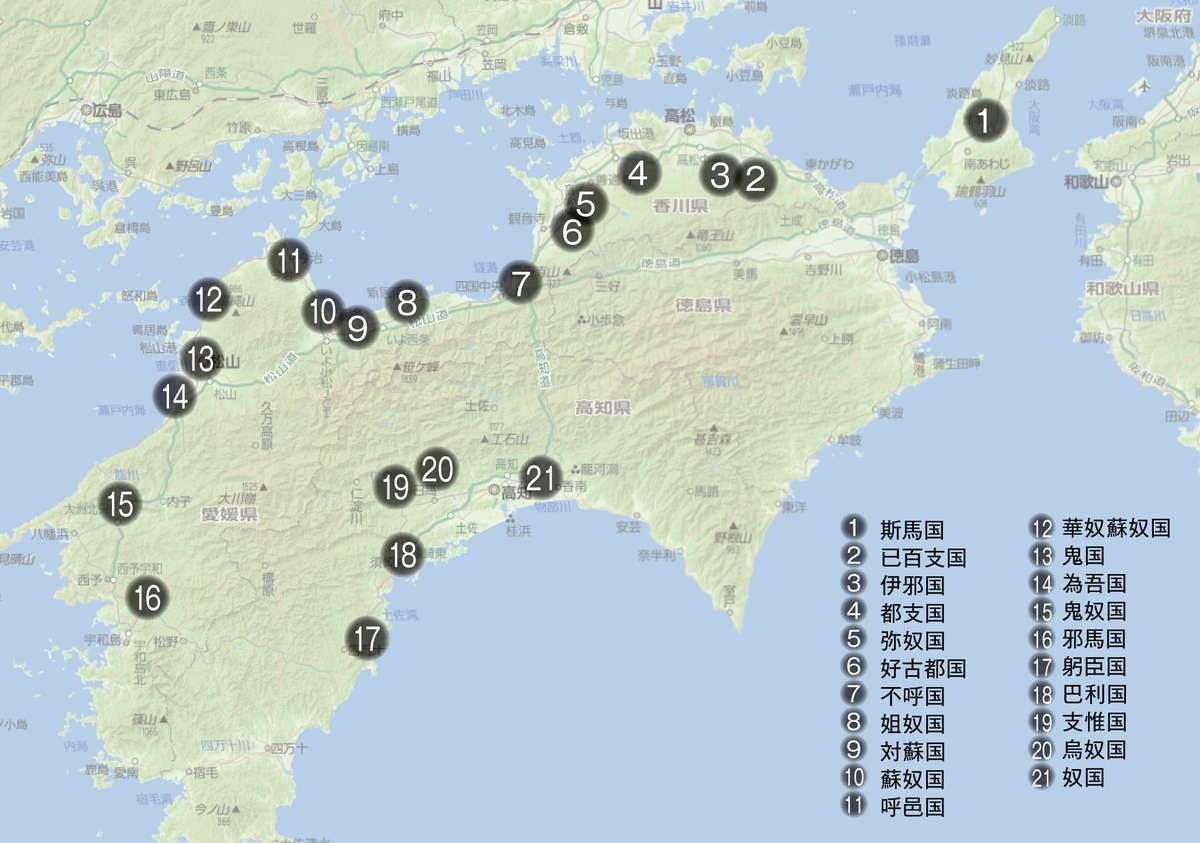

邪馬台国が四国山上にあったという前提に立ち、女王国を取り巻くように21か国全部が四国に存在したという説があります。「邪馬台国はまちがいなく四国にあった」の筆者である大杉氏の提言によると、邪馬台国が支配する領域とは、四国山上にある邪馬台国を中心として、女王国を囲むように四国内に21の小国家が存在しました。これらの国々の国名を、中国語で読んだ発音に似ている四国の古い地名と照合した結果、21か国の国名においてすべて、「魏志倭人伝」に記されている国々の名称を「余ることなく足らぬことなく」合致させることができたというのです。邪馬台国を四国山上の中心として、四国全体を取り囲むように21か国全部をぴったりと比定できたというのが大杉氏の主張です。

その結果が下記の地図であり、中国語の発音に基づいて、それらに近い四国の地名がリストに並んでいます。大杉氏の提案は一見すると、類似した発音が並んでいるように見えますが、発音が似つかない事例も散見されます。果たして邪馬台国が支配した国々は、四国山上を取り囲むように周辺一帯に存在したのでしょうか。

| 魏志倭人伝 | 中国語の発音 | 四国内の比定地 |

| 斯馬国 | (スマア)国 | 淡路島(しま国の意) |

| 已百支国 | (スパイチ)国 | 香川県大川町辺り |

| 伊邪国 | (イシェ)国 | 井門(イヘ)郷、香川県三木町辺り |

| 都支国 | (トゥチ)国 | 甲知(こぅち)郷、香川県飯山町辺り |

| 弥奴国 | (ミヌゥ)国 | 三野(みの)郡、香川県高瀬町辺り |

| 好古都国 | (ハォクゥトゥ)国 | 刈田(かるた)郡、 香川県山本町辺り |

| 不呼国 | (プゥホゥ)国 | 愛媛県川之江市辺り |

| 姐奴国 | (チィエヌゥ)国 | 新居(にぃえの)郷、愛媛県新居浜市辺り |

| 対蘇国 | (トゥェイスゥ)国 | 愛媛県西条市辺り |

| 蘇奴国 | (スゥヌゥ)国 | 周敷(すふの)郡、愛媛県東予市辺り |

| 呼邑国 | (ホゥイ)国 | 越智(ほちい)郡、愛援県今治市辺り |

| 華奴蘇奴国 | (ホゥアヌゥスゥヌゥ)国 | 愛媛県北上市辺り |

| 鬼国 | (コエイ)国 | 愛媛県松山市辺り |

| 為吾国 | (ウエィウ)国 | 伊予(いよぅ)郡、愛媛県伊予市辺り |

| 鬼奴国 | (コエィヌゥ)国 | 久米(こめぃの)郷、愛媛県大洲市辺り |

| 邪馬国 | (シェマァ)国 | 三間(みぇまぁ)郷、愛媛県三間町辺り |

| 躬臣国 | (クゥオンチェン)国 | 高知県窪川町辺り |

| 巴利国 | (パァリィ)国 | 高知県須崎市辺り |

| 支惟国 | (チウェィ)国 | 高知県越知町辺り |

| 烏奴国 | (ヌゥ)国 | 大野(おうの)郷、高知県伊野町辺り |

| 奴国 | (ヌゥ)国 | 高知県南国市辺り (野国の意) |

大杉氏の提言にはいくつかの課題が残されています。まず、国名の読み方です。大杉氏は中国の知人から、国名を中国語で読む際、「三世紀の頃の発音と今の発音はあまり変わってない」という話を聞き、基本的には現代の発音を参考にしているようです。よって和名抄に掲載されている四国の地名(郡名・郷名)の中から、およその中国語の発音に類似した地名を探し求めた結果の提言であり、発音の解釈が間違っている可能性があります。また、邪馬台国の領域をどう解釈するかも重要な問題です。「魏志倭人伝」によると、邪馬台国には北側の国々に関する情報しかなく、南側の国々については距離も遠く、手つかずであったのです。すると、邪馬台国を四国の山上として、21か国が四国の沿岸を取り巻くように東西南北ぐるりと一周して存在したという説は、史書の記述に矛盾することになります。よって、再考の余地があるのではないでしょうか。

21か国を洛陽音で読むと四国の地名と一致?

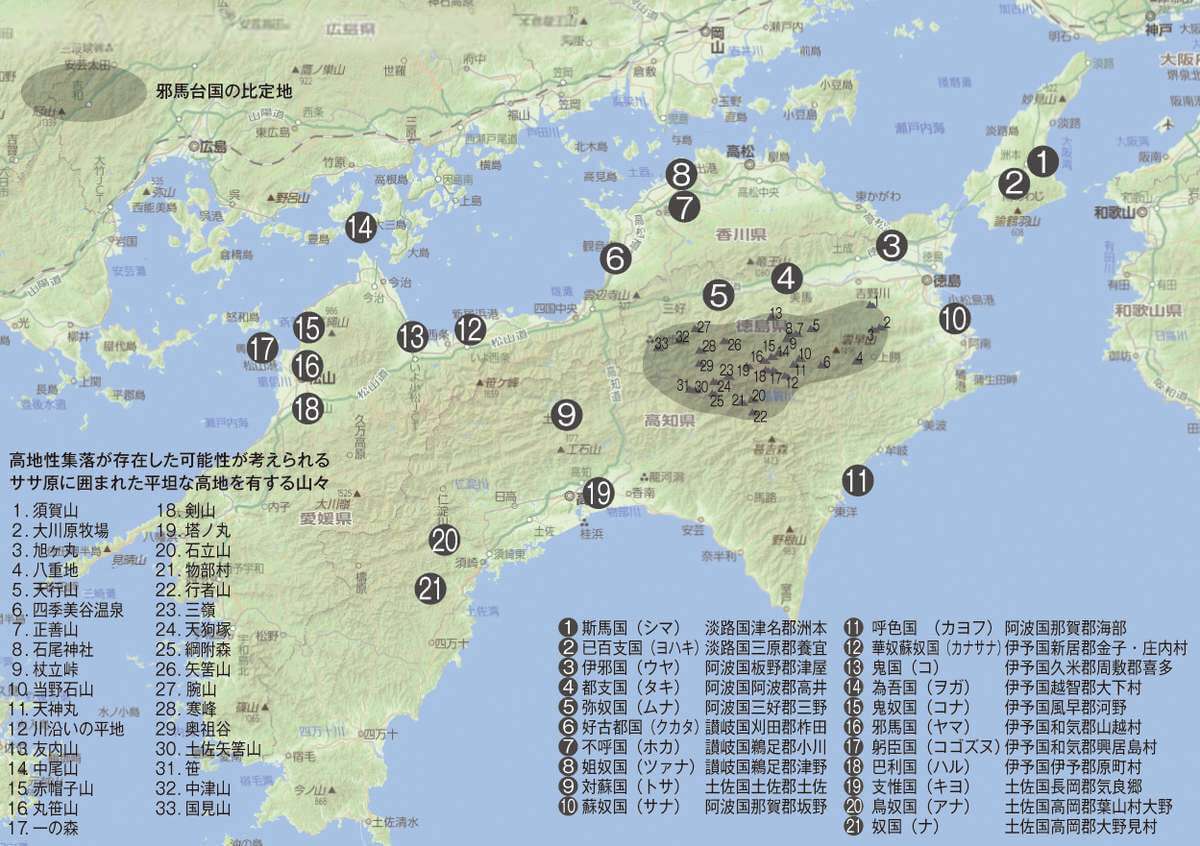

「魏志倭人伝」の言葉は3世紀の洛陽音として読むべきという学説があります。その説に則り、洛陽音を用いて21か国の国名を、想定できる範疇の発音で読みこなし、それらの発音に類似した村落の名前が四国周辺に存在するかどうかを探ってみました。洛陽音の読みは、下記の国名リストの右側に片仮名で表記してあります。ここではあえて大杉氏の提言にならい、距離が遠く離れていないという前提で、邪馬台国を取り囲むような形を許容し、周辺国の場所を選別しています。すると、大杉氏の案とは異なる地図が浮かび上がってきます。

地図上の並びは邪馬台国をぐるりと一周するほど綺麗な孤を描いているわけではありませんが、淡路国、阿波国、讃岐国まではおよそ順番に並び、そこから対蘇(トサ)のみが四国中央に突出しています。それでも伊予国から土佐国までは再度、綺麗な順序で並んでいることから、大杉氏案よりもコンパクトにまとまっています。

しかし、この案も大杉氏の提言と同様に、複数の小国家が邪馬台国より南に位置しているという問題が残されています。また、愛媛県、香川県の沿岸に比定地を特定したことも問題です。何故なら、瀬戸内海沿いは船が行き来する主要航路であり、5万戸の家屋を有する投馬国も存在したからです。それ故、朝鮮半島、九州から邪馬台国へ向けて渡来してくる旅人が常時訪れる沿岸近くに、邪馬台国が統括する小国家が存在したとするならば、投馬国に並んで、「魏志倭人伝」などの史書に記されていたはずです。さらには邪馬台国を徳島の山上に比定した場合、愛媛の松山界隈は大変遠いため、統括できる領域を超えていたと考えられます。別案に期待がかかります。

| 斯馬国 | (シマ) | 淡路国津名郡洲本 |

| 已百支国 | (ヨハキ) | 淡路国三原郡養宣 |

| 伊邪国 | (ウヤ) | 淡路国三原郡津屋 |

| 都支国 | (タキ) | 淡路国阿波郡高井 |

| 弥奴国 | (ムナ) | 阿波国三好郡三野 |

| 好古都国 | (クカタ) | 讃岐国刈田郡作田 |

| 不呼国 | (ホカ) | 讃岐郡鵜足郡小川 |

| 姐奴国 | (ツァナ) | 讃岐郡鵜足郡津野 |

| 対蘇国 | (トサ) | 土佐国土佐郡土佐 |

| 蘇奴国 | (サナ) | 阿波国那賀郡佐野 |

| 呼邑国 | (カヨフ) | 阿波国那賀郡海部 |

| 華奴蘇奴国 | (カナサナ) | 伊予国新居郡金子・荘内村 |

| 鬼国 | (コ) | 伊予国久米郡周敷郡喜多 |

| 為吾国 | (ヲガ) | 伊予国越智郡大下 |

| 鬼奴国 | (コナ) | 伊予国風早郡河野 |

| 邪馬国 | (ヤマ) | 伊予国和気郡山越村 |

| 躬臣国 | (コゴズヌ) | 伊予国和気郡奥居島村 |

| 巴利国 | (ハル) | 伊予国伊予郡原町村 |

| 支惟国 | (キヨ) | 土佐国長岡郡気良郷 |

| 烏奴国 | (アナ) | 土佐国高岡郡葉山村大野 |

| 奴国 | (ヌ) | 土佐国高岡郡大野見村 |

邪馬台国が支配した21か国は阿波の国

「魏志倭人伝」によると、女王国が支配していた小国家は、北方にのみ存在しました。北側にある国家しか情報を得ることができず、その他の国々は遠いため、知ることができなかったと記されています。よって、これら21か国の小国家は邪馬台国の緯度を下限とし、その北側に位置した前提で、国名に相応する比定地を推測することが重要です。

すると、古代、阿波の国と呼ばれた地域周辺が唯一の候補地として浮かび上がってきます。古代、阿波の国とはおよそ今日の徳島県と淡路島の領域に存在しました。邪馬台国の比定地を徳島の剣山周辺の地域とし、投馬国を讃岐平野と想定するならば、剣山と投馬国の間には阿波の国が広がっています。また、淡路島も阿波の国の一部であり、それらの地域一帯に21か国が存在したと考えられます。徳島の山奥にある山上国家からは距離的にも近く、また、吉野川や支流をとおして行き来できるため、邪馬台国が支配し、統括するにふさわしい領域であったと考えられます。よって、小規模な国家でありながら、その詳細までわかっている故に、国名が明記されたのでしょう。

邪馬台国の年代は2世紀から3世紀前半です。その時代、中国では漢代の上古中国語が使われていたと推測され、南北朝時代の後期(4~5世紀)にて用いられた中古音へと変化していく最中にありました。「魏志倭人伝」は後漢、3世紀後半に編纂されたことから、上古音で復元、解釈するのが基本です。しかしながら、「魏志倭人伝」が書かれた魏晋(ぎしん)の時代(220年~316年頃)の標準音は洛陽音という説もあります。そして中国史書も中古音の先駆けなった洛陽音として読むべきという見解もあり、注意が必要です。これまでの通説とはかなり異なる発音形体となったとしても、基本は上古音による発音を参考に、21か国の国名を読みこなしながらも、他の類似した発音も取り入れながら、それらに準じた地名を下記に紹介しています。かっこ内の右側は、中国語による読み方の参考です。

| 斯馬国 | (スマ、シマ) | 兵庫県神戸市須磨区 |

| 已百支国 | (イハクシ、ヨハキ) | 淡路島 あわじ市 |

| 伊邪国 | (イヤ、ウヤ、イジャ) | 淡路島 伊弉諾神社 |

| 都支国 | (トシ) | 淡路島 洲本市五色町都志 |

| 弥奴国 | (ミノ) | 徳島県鳴門市峯神社 |

| 好古都国 | (ココト) | 徳島市徳島市国府町 |

| 不呼国 | (フケ) | 徳島県徳島市八万町法花谷山 |

| 姐奴国 | (ツァナ、ジャナ) | 徳島県名東郡佐那河内村 |

| 対蘇国 | (トス) | 徳島県那賀郡那賀町戸須峠 |

| 蘇奴国 | (ソヌ) | 徳島県那賀郡那賀町檜曽根 |

| 呼邑国 | (カヨフ) | 徳島県美馬市木屋平 |

| 華奴蘇奴国 | (カナソナ) | 徳島県美馬市穴吹町神奈 |

| 鬼国 | (コイ) | 徳島県美馬市東祖谷九鬼 |

| 為吾国 | (イワ、イガ) | 徳島県三好市井川 |

| 鬼奴国 | (キナ、クナ) | 徳島県三好郡東みよし町加茂 |

| 邪馬国 | (ヤマ、ミマ) | 徳島県美馬市倭大國魂神社 |

| 躬臣国 | (クンシン、コンジン) | 徳島県吉野川流域つるぎ町周辺 |

| 巴利国 | (ハリ) | 徳島県阿波市北原・中原 |

| 支惟国 | (シイ) | 徳島県徳島市椎宮八幡神社 |

| 烏奴国 | (アナ、ウノ、オノ) | 徳島県阿南市那賀川町小野 |

| 奴国 | (ヌ、ナ) | 兵庫県淡路市沼島 |

古代の地名集や「倭名類聚抄」や地図に記載されている地名を検証した結果、21か国の国名において「魏志倭人伝」に記されている国々の名称に相応する、類似した発音の地名を見出すことができました。これらの国々は、邪馬台国よりも北に位置し、女王国の領域として統括できる範疇に収まっています。今日の淡路島周辺から始まり、徳島のほぼ北側を吉野川まで網羅し、東は紀伊水道に面する国まで領域に収めていたと考えられます。

特筆すべき注目点は、まず、斯馬国(スマ)は、淡路島の洲本に比定することもできます。しかしながら北から順番に繋がる流れを想定するならば、淡路島の北になりますが、須磨は文字の発音が同一であり、斯馬国の比定地としました。已百支国 (イハクシ)は、漢字の意味が淡路島の中心的な位置づけを示しているようであり、古代の音写「イハクシ」が「淡路」の発音とも似通っている部分があり、淡路市を比定地としています。伊邪国(イジャ)の比定地としては、国ではありませんが、同等の存在として聖地化されていたと想定される伊弉諾神宮を選んでいます。

弥奴国 (ミノ)も同様に、淡路島から徳島に渡った後に到達する高台の神社として、峯神社を選別しています。また、好古都国 (ココト)はその名称からして行政の中心地であったに違いなく、国府町を比定しました。対蘇国(トス)は那賀町に存在した国と考えられ、その峠の場のみ特定できたため、その場所をあえて選んでいます。那賀町周辺には姐奴の那賀町檜曽根など他の比定地とも近く、地理的一貫性があります。呼邑国(カヨフ)の場所を特定するのも難しいですが、「カヨフ」の当て字として木屋平という地名が生まれたとも想定できるため、その比定地としています。

華奴蘇奴国(カナソナ)の比定地は難解です。ヒントは「かな」が神奈と書けることです。すると古代、神を祀る大切な聖地としてのイメージになります。邪馬台国の時代、穴吹川は剣山から流れてくる清流であり、その川沿いには神明神社や石尾神社など、剣山に紐づけられた古代の神社があり、地域は宮内、古宮という地名が残されています、また、日本一の清流とも言われる穴吹川は、剣山から注がれる清流故に、その神聖さを象徴する名称として神奈と呼ばれることもあったようです。よって、穴吹川周辺の地域一帯は神奈として知られていたかもしれません。それ故、「カナソナ」の比定地を穴吹川沿いの神明神社周辺としました。

鬼国(コイ)は鬼の漢字が使われている地名として、東祖谷九鬼を比定地として選んでいます。しかしながら、邪馬台国に近すぎるとも思われ、再考の余地があります。鬼奴国(キナ、クナ)も難解です。「キナ」「クナ」に類似した地名はみつからず、他の比定地との繋がりからして、みよし町加茂を選んでいます。また、邪馬国(ヤマ、ミマ)は邪馬台国とも同一の名称であり、極めて重要な場所と考えられます。それに匹敵する場所が、美馬市の倭大國魂神社です。神社の神紋はイスラエルの国章にもなっているメノラに似ており、渡来者と繋がりを感じさせられます。また、吉野川を介した水上交通の要衝でもあり、すぐそばの「美馬」(ミマ)とも発音が近いことからしても、邪馬国の比定地は倭大國魂神社と考えられます。

躬臣国(クンシン)の解釈も難しく、その読みも「クンシム」「コンジン」などさまざまです。その比定地としては吉野川沿いの中流、美馬市脇周辺が考えられます。その地域には古代から集落が密集し、吉野川を通じて山から平野へと船で移動する際の重要拠点になっていました。よって、地域的な整合性を考慮すると、その比定地はつるぎ町と想定できます。「躬」の「弓」をイメージし、「つるぎ」と結び付けると、比定地としての繋がりもわかりやすくなります。また、巴利国 (ハリ)の比定地は、阿波市の北原・中原界隈としています。「巴利」の読みは「バリ」であり、阿波市には「原」と名がつく町が多数存在し、「~原」の地名郡としても知られています。よって、巴利国の比定地を阿波市の~原地名郡としています。

これらの比定地に関わる推定位置図は、現段階ではあくまで参考に留め、これからさらに検証を進めていくためのたたき台として考えていただければ幸いです。

邪馬台国阿波説ってやつですね

阿波説では卑弥呼=アマテラスって感じの話をよく聞きますが、それを聞いて

連想したのが、アマテラスはイザナギの左目からツクヨミは右目から生まれスサノオは鼻から生まれたってなってるから、四国を顔に見立てたら四国の左目である阿波から生まれたのだとしたら右目である愛媛はツクヨミで高知はスサノオなのだろうかと

妄想したりしてます。