瀬戸内海は古代社会の主要航海路

邪馬台国へ向けて国東半島から海を渡り、佐田岬を通って今治方面に航海を続けている内に、ふと気が付くと、瀬戸内の海原が広がり、多くの美しい島々が点在している光景が目に映ります。瀬戸内海は古代、倭国の発展において重要で不可欠な交通網であり、航海技術を有する海人族らは、東西を行き交いながら持てる力を思う存分発揮して、文化の発展に大きく貢献しました。そして海人族の助けを得て、多くの民は海を渡り住み、瀬戸内海は人と物が頻繁に行き来する古代の大動脈となったのです。

瀬戸内海を東方に向けて航海する先に、果たして邪馬台国が存在したのでしょうか。古代社会における瀬戸内海の文化的背景と人の流れ、および、それに伴う集落の形成や神社の建立などの様相を振り返ることにより、瀬戸内の航海路が邪馬台国へと繋がる道のりの一部となった可能性と、その背景を探ることができるかもしれません。

海人族の拠点が広がる瀬戸内の界隈

瀬戸内海の海原は、国生み神話の背景にも存在しました。古代、淡路島を基点として周辺の海域を船で巡りながら瀬戸内海の島々が網羅され、いつしか東西を行き来する海路が海人族らによって定着したのです。古代の航海路は、海人の文化を中心に考えなければ理解しようがなく、その影響は瀬戸内海周辺に限らず、西は九州北部の宗像から壱岐、対馬方面、そして山陰の沿岸にまで至ります。

また、古事記や日本書紀に記されている海人の拠点は、徳島県の海部や阿南、兵庫県の尼崎、淡路島の阿万などの地名に紐づけることができる事例が複数あることから、特に阿波の国、及び淡路島周辺には多く存在したと考えられます。海人族の活躍により、東西を行き来する際に必ず通り抜けなければならない瀬戸内海は、古代日本社会における主要航海路として発展し続けたのです。

航海の難所が続く瀬戸内海

瀬戸内海は一見して、幅の狭い海峡が続く細長い海原であることから、およそ安全に航海できるものと思われがちです。ところが実際は海の難所が続き、航海には大変な危険が伴います。潮の流れというものは、広い灘で海底がおよそ平らな場所ではゆっくりと動き、逆に狭い海峡で、しかも海底に起伏の多い場所では急流となりがちなのです。その急潮の象徴が瀬戸内海です。

例えば今治の沖、大島との間で知られる来島海峡は、その海峡の幅こそ4~5kmしかないものの、日本三大急潮の1つとして知られています。その実態は、近隣の海辺で海水浴をするだけですぐにわかります。あっという間に数mも流されてしまう程、潮の流れが急なのです。そして潮流が速いだけに網を使うことが困難で、しかも水深が深く、潜水にも適さない海域として知られています。それが遠い昔から瀬戸内で一本釣漁が広まっている所以です。

オランダ商館付き医師として長崎に来られ、蘭学の発展に大きく寄与したシーボルト氏は、長崎と江戸を行き来する際に瀬戸内海の航海を体験し、その危険な海の旅について以下のように記しています。「(瀬戸内海の)海を形成する沿岸の地形は大変不規則であり、細長い岬や、山の斜面が突出して海峡に現れ、深い入江や湾岸も随所にある。周辺の島々は海の間に広がり海峡を随所に形成するが、外国船にとってはこのような迷路をくぐって瀬戸内海を航海することは極めて難しい」。シーボルト氏は、瀬戸内海の潮流が激しく、島々の周辺に見え隠れする岩礁や浅瀬などの障害物で、船が破壊されてしまう危険性を見逃さなかったのです。

航海の安全を祈願する神社の数々

瀬戸内海への船旅は、対馬、壱岐から宗像に渡る途中の玄界灘や響灘に続き、危険が伴いました。そのため、北九州では古くから志賀海神社が海神社、綿津見神社の総本宮として、海に纏わる神々が厚く信仰されてきました。また、瀬戸内海の東端では金刀比羅宮が象頭山の山麓に造営され、海上守護の神となる「金毘羅さん」という呼び名が多くの人に親しまれました。そして讃岐地方を発端に金毘羅信仰が盛んになるにつれ、船に乗る者は、時には流し樽を海に流して、船旅の安全を航海の神に願ったものでした。

「金毘羅」信仰の由来は定かではありません。史書に登場する大物主命が象頭山にて祀りごとをした跡に、金刀比羅神社の元となる社が造営されたとも言われています。「金毘羅」という名前自体は、インドのバラモン教における神の1つである「クンピーラ」がその語源である可能性が高く、一般的に梵語で鰐(わに)を意味します。その鰐が竜王と同一視されて外来の神「コンピーラ」と呼ばれるようになり、それが竜王信仰、しいては海神信仰に繋がり、定着したとも考えられています。

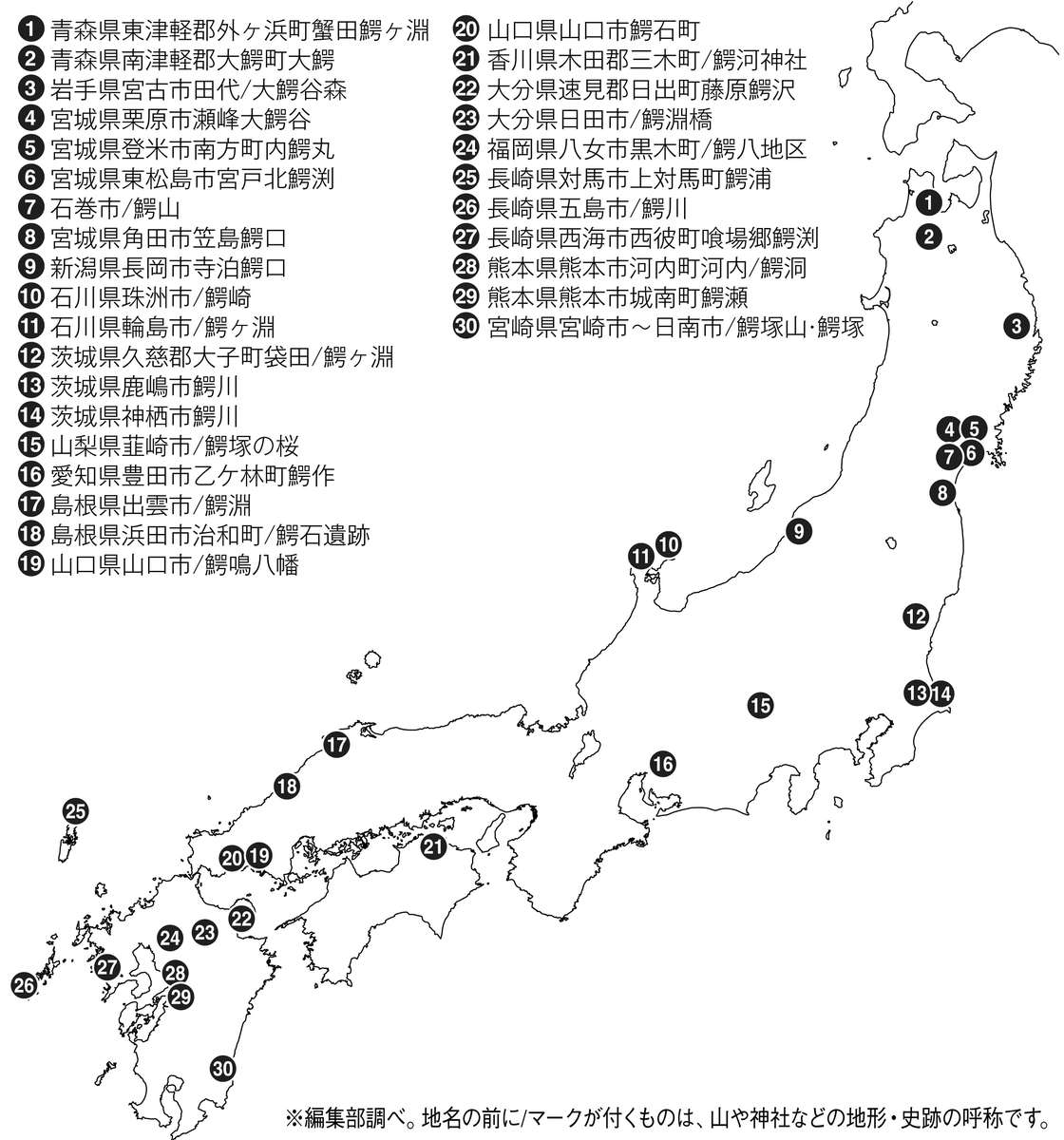

「鰐」という名称は、海人一族らの背景に存在したと考えられるイスラエルの祭司レビ族の内、バニ (鰐)族に由来している可能性にも注視する必要があります。鰐族は、日本各地に自らの拠点となる集落を設けるにつれて、各地に鰐という地名を残したことで知られています。それらの拠点はすべて海や川沿いにあることから、鰐族は船で海原を行き来していた海人一族であったことがわかります。そして西の志賀海神社周辺でも拠点を設けたように、鰐族らは瀬戸内海の東方にある四国沿岸においても、金刀比羅神社では、鰐、すなわち「コンピーラ」の神を祀り、倭国の東西を網羅するごとく海上安全を祈願したのではないでしょうか。

また、金刀比羅宮のある香川県の西北部は、瀬戸内海周辺における重要な旅の拠点となっていたことから、必然的に陸地の交通網も発展しました。「四国の道は金毘羅に通じる」と語り継がれてきたとおりです。金刀比羅宮のある象頭山は、古代においては入江となっていた可能性が指摘され、西には伊予、南は高知、東は高松、丸亀、そして淡路方面まで通じる道が出来上がっていたと推測されます。こうして海上交通の守護神である金比羅が祀られる金刀比羅宮は、陸上交通の拠点ともなり、各地に金毘羅信仰が広がりを見せながら、全国神へとその名声を高めるようになります。

邪馬台国への通過点となる瀬戸内海

国生みの時代から古代にかけて、瀬戸内海の航海路は海人族、海洋豪族らによって活発に利用されました。そして瀬戸内海の東西の端、東は淡路島や阿波の国、西は九州北部や日本海側の山陰、そして朝鮮半島に向けて壱岐や対馬まで、海人族は船に乗って海原を自由に行き来していたのです。

これらの流れから察するに、邪馬台国が朝鮮半島の帯方郡から見て東南方向にあるという情報からしても、古代の民は瀬戸内を行き来しながら倭国の中心となる邪馬台国へ旅していたと考えられます。「魏志倭人伝」には奴国、不弥国まで陸路を歩いた後、再び水行20日、10日、合わせて30日もの海の旅が続くことが記されています。そのうち、何日かは川を上り下りする日が含まれていたとしても、30日という長い船旅を想定するならば、九州から瀬戸内海を航海するルートの想定が自然の流れです。

瀬戸内海の沿岸で発展した古代の文化を証する多くの遺跡の存在と遺物の出土や、無数の高地性集落の存在から、古代社会における瀬戸内海の存在の重要性は明らかです。長い船旅を経て、そこからさらに30日、陸地を進んで邪馬台国へ辿り着くという「魏志倭人伝」の記録からしても、瀬戸内海を通過する邪馬台国への旅のルートは、選択肢のひとつとして極めて重要になります。