目次

邪馬台国への起点となる帯方郡

倭人在帶方東南大海之中 依山㠀爲國邑

「魏志倭人伝」より

倭人は帯方の東南、大海の中に在り、山や島によって国や村を為す。

中国史書の一つである「三国志」の魏志倭人伝には、邪馬台国への旅路の起点が朝鮮半島の帯方郡に存在すると明記されています。よって、その場所がどこであるかを検証することが、邪馬台国へのルートを見極めるうえで重要です。

帯方郡とは朝鮮半島の中西部、楽浪郡の南に位置し、およそ平壌の南方から帯水周辺までを囲む広い地域を指します。中国から遠く離れた大陸の最東端に近い場所に位置する帯方郡でしたが、多くの民が大陸を東方へと移動する歴史の流れに準じ、3-4世紀にかけて古代中国により限定的な支配が試みられるようになります。そして政治経済の拠点として発展し、その地域には漢民族や東夷だけでなく、いつしか中国からの移住者も大勢訪れてくるようになりました。

古代集落の発展には陸海路の利便性に富む地勢を有することが不可欠です。その点において、帯方郡は朝鮮半島の中でも自然の地の利に恵まれた地域でした。帯方郡北部に隣接する楽浪郡の主要都市、平壌界隈には、大同江と呼ばれる大きな河川が南北に流れ、その下流は平壌南方から西に向かって黄海へと注がれています。その広大な平野に面して帯方郡が存在します。陸海路双方の発展に適する大同江南方に位置する帯方郡は自然に恵まれた地勢の恩恵を受けながら、徐々に町が興され人口が増えていきました。その結果、帯方郡は楽浪郡とともに、倭国と中国との文化交流における朝鮮半島の一大拠点として、特に魏の時代以降に栄え、中国からも一目置かれる存在となったのです。

倭国は帯方郡の東南方向にある島々

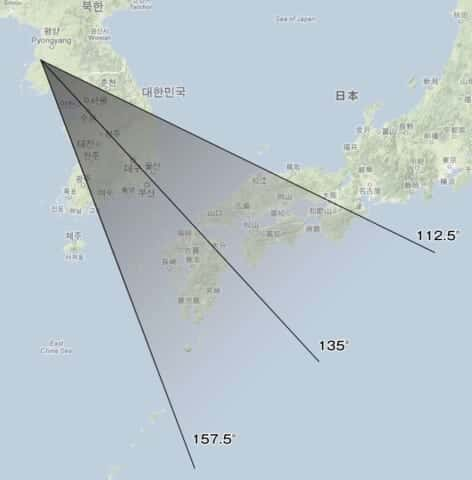

その帯方郡から東南方向の遥か彼方に、山の多い島々からなる倭国が存在し、国や村が造られていたことが中国史書に記録されています。帯方郡の東南にあたる地域を地図で検証する際、例えば起点を大同江河口周辺に仮定すると、東南135°の方向は北九州市から大分の由布岳、豊後大野の東を抜けて日向灘に至ります。ソウルを起点とするならば、東南方向には大分県の国東半島、両子山を越えて高知県西の沖の島があります。また大同江河口を起点として東南方向に45°の含みをもたせて112.5°から157.5°のエリアを見ると、東側は大阪から奈良の桜井市を抜けて熊野灘に至り、その南側は奄美大島東の喜界島に至ります。

すなわち、帯方郡からみた東南方向とは、幅広く見ると九州、四国全土、および紀伊半島の南部を含むことになります。起点をソウルとしても、東の端は淡路島北、西は屋久島となり、こちらも九州、四国全土を含みます。いずれにしても帯方郡の東南とは中国史書が証する倭国の位置と、その方角を示唆する道標です。よって、このエリアに該当する九州、四国全土、および紀伊半島一部のどこかに邪馬台国が存在した可能性が高くなると推測されます。

帯方郡から始まる倭国への船旅

從郡至倭 循海岸水行

(帯方)郡から倭に至るには、海岸に従い水上を行く。

「魏志倭人伝」より

まだ陸路が十分に発展していなかった古代社会においては、「草木茂盛し、行くに前人を見ず」という史書の記述にあるとおり、陸路と言っても、実際には人が通る山道さえ存在しない雑木林、山、崖、橋のない川、そして時には毒蛇など、行く手を阻む地理的要因が多々存在しました。特に朝鮮半島北部では中国の河北省、江蘇省の渤海、黄海側と違い、平野部が全体の2割程度に限られ、しかも山岳や崖が連なるという地形を有するため、徒歩で旅をするよりも、船で海を渡る方が早くて安全でした。それ故、中国から朝鮮に渡り、朝鮮半島を南北に行き来する際には、天候にさえ恵まれれば、例え長い航海であったとしても、船で渡ることが賢明であると認識されていたはずです。

こうして古代社会において中国と朝鮮半島の行き来が増すにつれ、渤海湾を臨む中国河北省から渤海海峡を越えて西朝鮮湾を渡る朝鮮半島への海路は、交易で重要な意味を持つようになりました。それは人々の交流だけでなく、文化を伝播する原動力ともなったのです。そしていつしか、朝鮮半島から黄海に面する帯方郡の港が、倭国へ向かう出発点として知られるようになりました。

帯方郡に纏わる朝鮮半島の歴史

邪馬台国への旅路は、倭国が島々から成り立つ国ということもあり、目的地の島に到達するまでは、移動手段として船が用いられました。そのため、大陸より倭国に向かう起点となる港が、朝鮮半島の帯方郡に存在したのです。菅吏が司る帯方郡治、及び、その港の場所については諸説があります。韓国のソウル近郊にあったとする説や、平壌の南西にある安岳郡に比定する説、また平壌南方の沙里院にある唐土城を帯方郡治とする説などさまざまです。真相を見極めるためにも、今一度、朝鮮半島の歴史と地勢を振り返ることにします。

朝鮮半島では前1世紀ごろ、漢朝により設置された楽浪郡が、中国の出先機関として存在しました。それから400年以上にわたり、楽浪郡はさまざまな文化交流の拠点として大きな役割を担い、特にその中心地である平壌の発展は目覚ましいものがありました。そして中国と倭国を船で行き来する頻度が増加するにあたり、まず渤海海峡から西朝鮮湾を抜けて朝鮮半島の平壌南西にある大同江河口近郊の港に至る海路が見出され、河口周辺の地域が発展したと考えられます。

(引用元: Wikipedia)

大同江河口は直線距離において中国遼寧省の大連から最も近い位置にあるだけでなく、その緯度は河北省天津市、大連市とほぼ同位置、つまりおよそ真東にあたり、船で航海する際の指標としては絶好の位置付けです。そして河口周辺にはスク島をはじめ、いくつかの目印となる島が並ぶため、どの方向から航海しても船旅の到達地点としてわかり易い場所となります。

ところが大同江河口より南方は、長山串半島を越えると小さな島々が一気に増加し、海岸線も複雑に入り組みはじめることから、港町として発展するにふさわしい開かれた地形が見つかりません。よって、平野の地の利を活かした陸路にも恵まれ、大同江への川の流れが平壌にまでつながる大同江河口の周辺に、古代の港が必然的に発展したことでしょう。大同江河口こそ、中国と朝鮮半島、そしてその南の倭国を結ぶ中継地点となり得る港が存在した場所だったと推測されます。

中国と朝鮮半島を結ぶ大同江河口

中国から海を渡り朝鮮半島に向かう際、帯方郡の大同江河口が重要視されたとことは、地図を参照すれば一目でわかります。中国の太平洋岸に広がる黄海を渡る海の旅を想定してみましょう。中国河北省の天津市は黄海の西側にあたり、その天津港から真東の大連までは、海を渡る直線距離で約340km、そして大連から平壌南西の大同江河口までは約300kmあります。合計すると640kmを超え、直線距離にすると、平壌から日本の対馬を越えるほどの距離に価します。

古代の船旅は海路の見定めが難しく、天候に左右されやすいだけでなく、夜間の航海にはリスクが伴うため、停泊をしないまま何日も航海を続けるような長距離の船旅は極力避けられたはずです。また、実際には船で航海できないほど荒れた海の日もあることから、1日の渡航距離は平均すると100kmにも至らなかったと想定されます。すると中国大陸から朝鮮半島までの距離は640kmあるため、例えどこにも寄港せず一直線に航海したとしても1週間はかかることになります。しかもその長距離の船旅を、途中、大連一か所だけの寄港で、果たして済ませることができたのでしょうか。

古代では極力、陸地に沿って航海することも選択肢として望まれることが多かったと考えられます。それ故、河北省から大連に向かう際にも、まず海岸沿いを航海し、南側からは山東省蓬莱市を経由して渤海海峡に並ぶ島々を介し、北側からは遼東湾を経由して大連に到達するというような安全な航路も用いられたことでしょう。その場合、天津市から大連までの航海距離は南側の山東省経由で560kmとなります。その後、大連から平壌までを西朝鮮湾岸沿いに航海したと仮定すると、その合計の距離は約1000kmに達します。天津港から平壌までの直線距離は約640kmですから、どちらにしても大変な距離の船旅です。よって目的地である朝鮮半島西側の拠点となる港は、海上のアクセスに優れ、物資の補給をするにも好条件の陸路に恵まれていることが最重要視されたに違いありません。

長距離の船旅では、着岸する港において十分な食料や水の補給をすることが重要課題の1つとなります。朝鮮半島の平壌周辺では衛氏朝鮮の発展とともに、内陸との行き来がしやすい陸路が存在し、河口周辺にも水路が広がっていたことから、その目的を達成するにふさわしい地の利が存在したことは明らかでした。このような地理的利便性と渡航上の安全性という観点からして、平壌の西南方向に位置する大同江河口の周辺以外に、古代の朝鮮半島において、港が発展するにふさわしい場所はなかったでしょう。

中国河北省天津港から湾岸沿いに朝鮮半島を訪れると、その渡航距離はおよそ1000kmになります。そして大同江河口から南に下り、狗邪韓国まで船で渡ると、それもまた、およそ1000kmです。つまり大同江河口は中国と狗邪韓国、どちらからも同距離という、ちょうど中間地点にあり、実にバランスの良い位置にあるのです。こうして大同江を境とし、楽浪郡から枝分かれした帯方郡の古代港町が、その河口に栄えました。そしていつしかその港は、倭国に繋がる帯方郡の拠点として認知されるようになり、中国と倭国を結ぶ重要な中継点になったと考えられます。

倭国への中継地点はソウル?

倭国へと向かう帯方郡の起点が、今日のソウル近郊ではないかという説もありますが、前述した地理的要因が問題として立ちはだかります。ソウルが起点の港となった場合、大同江河口からソウルまで、海岸沿いをさらに270kmほど延長して航海しなければなりません。しかもソウル近郊のインチョン周辺の海岸は、朝鮮半島最西部よりもおよそ200km東側に入り込んでいるため、中国からのアクセス、および朝鮮半島南方への航海を考慮すると、時間と労力の無駄が多くなり、中継拠点としては考えにくい場所と言えます。無論、大同江河口の港に停泊した後、ソウル近郊の港にも停泊し、そこを帯方郡の拠点としたと考えられないこともありません。しかしながら中国との行き来の比重がより高いことを考えると、この片道270kmの航海路が大変な負担になったと想定されます。

もう1つ大事な点は、ソウルの町の発展が平壌よりも後の時代であったことです。朝鮮半島の発展は中国により近い、半島の北側に位置する平壌の方から始まりました。そして衛氏朝鮮の時代以降、朝鮮半島の交易路沿いでは平壌を筆頭に人口が急増し、寄港地周辺の町が都市へと成長したのです。ソウル近郊は平壌より200kmほど、南方に位置していたことから、ソウルが発展したのは平壌の後でした。それ故、帯方郡が設置された古代、平壌をさておき、倭国へ向かう船の起点となる主要港がソウル近郊に存在していたとは考えにくいのです。

中国と倭国の中継地となる帯方郡とは

これらの地理的要素と歴史的背景を踏まえると、中国と倭国の中継地となるべき立地条件を兼ね備えた帯方郡の地点は、平壌の南西部にある大同江河口沿いにあったという結論に導かれます。それを決定づける記述が後漢書に記載されています。魏志倭人伝(三国志)では、邪馬台国への出発点が帯方郡であり、「帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里」と記載されています。ところがその後、編纂された後漢書では、「楽浪郡の[南]の境界は、邪馬台国から一万二千里も離れている」となっています。つまり、帯方郡の起点は、楽浪郡との境界付近にあると限定できるわけです。その境界線が大同江であり、起点となる港が大同江河口の南側に存在したと考えれば、辻褄が合います。

ここで注意したいことは、この邪馬台国への起点とは、必ずしも帯方郡治である必要はなく、単なる主要港としての位置付けでも良いということです。何故なら、朝鮮半島南部に人口が増加するにつれて、帯方郡治が沙里院周辺、もしくは大同江河口の南部からソウルへと移転したという可能性にも留意しなければならないからです。帯方郡治が平壌南部にあろうとも、時代の流れに沿って例えソウルに移転したとしても、倭国への起点となる港の位置に変わりはありません。その場所こそ大同江河口であり、その帯方郡の港から古代の人々は倭国に向けて旅立つことになったと推測されます。

昨今、平壌南方の沙里院付近の古墳から「帯方太守張撫夷塼」の銘が発見され、帯方太守の墓であることが確認されました。墓の存在が必ずしも帯方郡治に繋がるかどうかは定かではありませんが、いずれにしても、そこからおよそ50kmも離れていない大同江河口に隣接する港が倭国への起点となる主要港として、帯方郡治の管轄下に置かれていたと想定できるのです。

2023,7,3 初めて貴記事を拝読しました。影差千里を約75~77Kmと(解明できます)し、唐津から郡を探ると、沙里院の東かつ大同江の河口南岸になります。貴論とピッタリなので、大変

嬉しく思いました。大変すばらしい研究に敬意を表します。詳細は、勿来関研究会HPの刊行本の「邪馬壱国女王の都を計測する」をご覧ください。

コメントありがとうございます。邪馬台国のシリーズは、近日中にさらに読みやすいように、記事を一新する予定です。昨今のDNA研究、若杉山遺跡から垣間見る古代の巨大辰砂工場の存在など、どれをとっても邪馬台国の場所が四国にあることを、中国史書の記述はほのめかしているようです。大事なことは、神秘性、霊山、すなわち、山々の奥地にある秘境こそ、卑弥呼が君臨する場所であったということです。そのような場所は、四国の剣山周辺しかないことを、このシリーズを通して、わかりやすく解説しています。

https://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaiho121/kai12106.html

素人が考えなくても、2014年の古田史学会報121号に納得できる内容の話ありました。私はこの説をおすすめします。

朝鮮半島を歩くルートで考察されています。以前別記事コメに私が書いた中国大陸歩く説(陸行1月の日数に合わせる為に許昌から威海市という無理矢理感)より断然、日数的にあうと思われます。

朝鮮半島なら海路で行けるのにわざわざ陸路と思ってしまいますが、黄海海流が当時と今が同じなら、朝鮮半島西側は南から北に海流が流れていて漕ぐの大変そうです。

海路より陸路の方が早くて楽かもと考えてしまいました。

余談ですが威海市からだと、南に下る海流があり、途中から海流が、東に変わる地点が2箇所あるので、このルートが早そうと感じましたが、魏志倭人伝に記載されてないので残念です。

その辺のところ、学者様方に、邪馬台国検証として銅鏡100枚持ち、陸路と海路で、どちらが早いか競争してもらいたいと思ってしまいます。NHKで、実証実験やらないですかね?あと、奈良説について下関から奈良まで陸路の検証もお願いしたいです。

もう書かないつもりだったのに失礼しました。