「魏志倭人伝」が証する海路と陸路の旅

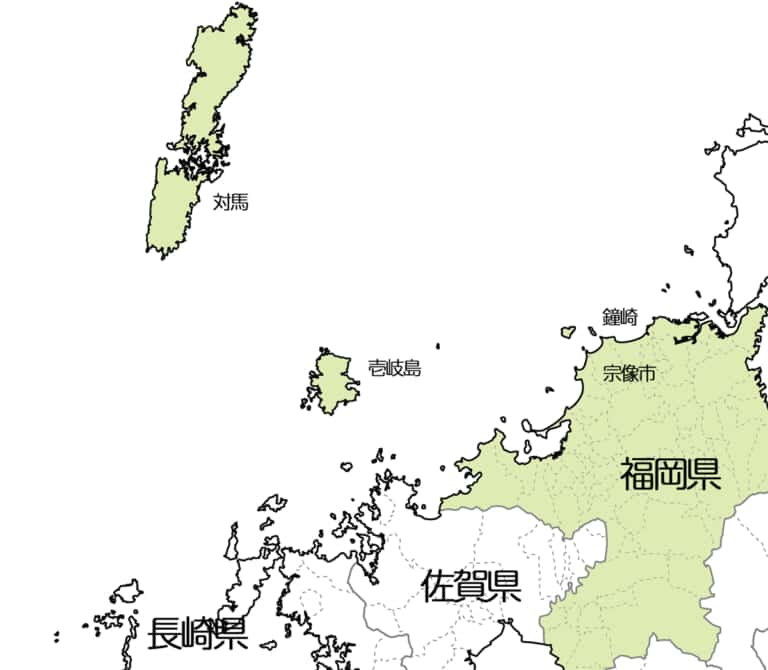

「魏志倭人伝」に記載されている邪馬台国の道のりについては、旅中の拠点ごとに距離が記載されています。その記述に従って朝鮮半島の帯方郡から辿ると、末盧国の場所が九州北部の鐘崎と宗像にあたることがわかります。また、距離に関するデータだけでなく、船旅と陸の旅が繰り返されたルートを検証すると、古代の民が行き来した旅路が地図上に浮かび上がってきます。

魏志倭人伝には朝鮮半島から倭国の邪馬台国へ向かう途中、対馬から壱岐に渡り、玄界灘の荒波を乗り越えて九州北部の末盧国に行ったことが記録されています。末盧国に上陸した後、しばらくは陸路にて旅を続け、その後、再び船に乗って海を渡ることになります。最終目的地には船が必要になることがわかっていながら、何故、途中で陸路を使わなければならなかったのでしょうか。一見、不可解な記述ではありますが、何かしら、地理的な要因があったと窺えます。九州北部周辺の地勢を検証すれば、その理由が下関海峡の歪な地形によることがわかります。

末盧国から陸路を経由した理由

古代の民が壱岐から海を渡って末盧国へ行き、その後、陸路を進むも、再び船に乗って航海を続けた背景には、九州北部特有である下関海峡の歪な地形があったと考えられます。壱岐から出港して九州北部へ向かい、鐘崎に着岸した後のルートを考えてみましょう。そこから九州の東海岸へ向かう最短の旅路を想定すると、必然的に海岸沿いの船旅よりも、陸路の優位性が見えてきます。

例えば壱岐から鐘崎港へ向かい、そこから沿岸を東方に進み、下関を経由して周防灘から九州の東海岸、今日の北九州市小倉南区周辺の海岸へ向かう航海路を考えてみましょう。すると九州と本州の接点である下関海峡の海岸線が深く入り組んでいるため、海峡を抜ける航海路は大変距離が長くなることに気付きます。実際、鐘崎から周防灘までの航海距離は70km以上にもなります(地図参照)。

当時の1日における平均的な航海距離を20kmとみても、最低3日は費やさなければならず、天候によってはさらに日数がかかったはずです。しかも壱岐から危険な玄界灘を渡ってきた船舶員にとって、目の前に鐘崎港が見えるにも関わらず、そこに寄港せず継続して玄界灘を渡航することは、大きな心の負担となったに違いありません。そのため、遠回りに海峡を通り抜ける航海路の代替案として浮上したのが、鐘崎から陸路を進むルートの活用です。

古代、壱岐から九州の東海岸方面に向かって旅するには、一旦鐘崎に着岸し、そこから陸路を徒歩で進んだ方が、より早く安全に目的地に辿り着けました。鐘崎から周防灘の海岸線までは一直線とはいかずとも、ほぼ平坦な道を東南方向に進めます。そして50kmほど徒歩で進むと、周防灘を見渡せる北九州の東海岸に到達します。2日もあれば余裕を持って歩くことができるほどの距離です。陸路を使うことにより、海路より少なくとも1日早く東海岸に到達できるだけでなく、より安全な旅が可能になったのです。

鐘崎からさらに東南方向へ進む

倭国の領域に入ってから邪馬台国へ向かう旅の方角にも注目です。鐘崎から見て九州の東海岸は東南方向にあり、また、鐘崎港から出発して宗像を経由して通り抜ける東海岸への道も、起点から東南の方を向いています。よって、末盧国から「陸上を東南に五百里すすむ」という魏志倭人伝の記述にも合致しているのです。

「魏志倭人伝」に記載されている目的地の方角とは、旅人が進む方向性を指しているだけでなく、時には旅の途中で停泊した地点から、次にどの方向へ目先、移動するかに言及する事例もあります。いずれにしても、末盧国を鐘崎と想定することにより、その後の陸路を中国史書の記述のままに理解できるようになります。

神功皇后に纏わる壱岐と鐘崎の繋がり

壱岐から海峡を渡り、倭国の玄関となる鐘崎港に到達すると、岬に佇む織幡神社が目に入ります。その石段を上って境内まで足を運び、あたりを見渡すと広大な玄界灘が目に飛び込んできます。古代の民は、その境内の高台から海を眺め、離島から渡航する民の無事を祈願したのではないでしょうか。

織幡神社は宗像5社の中でも有力な社であり、筑前国における式内社でも宗像大社の次に列記されています。この織幡神社こそ、鐘崎と壱岐が宗教文化と人の流れという太いパイプラインで繋がっていた証となる古代聖地です。その背景に潜む歴史の軌跡は、壱岐からの渡航者が目指した末盧国が鐘崎であるという史実を裏付けています。

鐘崎にある織幡神社の祭神は竹内宿禰です。そして竹内大臣が織られた幡が収められたことから、織幡という名前がついたのではないかと考えられています。また、社記には「壱岐眞根子臣の子孫の人つたへて是を祭る」とあります。その記述から、織幡神社の社家は壱岐氏であったことが窺えます。古代社会において、鐘崎と壱岐との間に深い交流があったことを織幡神社は証しています。

創立年代は定かではないものの、「宗像大菩薩御縁起」には、三韓征伐にあたり宗大臣が竹内宿禰の「織り待て」る「赤白二流の旗」をもって、御手長(おてなが)を振り下げたり振り上げたりしながら敵を翻弄したと記録されています。それ故、神功皇后の朝鮮出兵を機に、その織幡を掲げる思いをも込めて、織幡神社が鐘崎に鎮座したのではないかと推測されます。その御手長と呼ばれる旗竿は、壱岐の「天手長男神社」と「天手長比賣神社」に由来しているだけでなく、最終的には沖の島に保管されたことも記されています。つまり織幡神社は壱岐のみならず、宗像大社の一の宮が存在する沖ノ島とも深い繋がりがあったのです。

神功皇后による朝鮮出兵の背景

神功皇后の朝鮮出兵に関する出来事は、壱岐でも大切に伝承されてきました。例えば、朝鮮へ出兵する際に、神功皇后が最後に船出をしたのは、壱岐の勝本浦と言われています。勝本浦には聖母宮(しょうもぐう)があり、その聖なる母とは神功皇后と考えられています。実は朝鮮へ出兵する際に皇后は妊娠しておられたという背景もあり、その出産を遅らせるために石を用いたという記述が古事記にあります。

そして倭国に戻られてから無事に出産したのが、後の応神天皇です。古事記では応神天皇の出生地が福岡市の宇美となっていますが、実際は壱岐であるという言い伝えも残されています。壱岐では10月の例祭になると、神功皇后と応神天皇、および仲哀天皇が乗られたと想定する2台の神輿を御神幸船に搭載し、湾内を巡航する行事が長年に渡り執り行われてきました。

神功皇后の朝鮮出兵に絡み、もう1点見逃せないのが宗像大社とともに官幣大社として名を連ね、北九州、玄界灘周辺において、宗像大社とともに最も影響力を持つ香椎神宮の存在です。式内社として博多湾沿い近くに造営された香椎神宮では、神功皇后と仲哀天皇が祀られています。香椎神宮において神功皇后は神より新羅を攻める神託を授かり、朝鮮への出兵が実現したのです。その際、北九州八幡の帆柱山と呼ばれる円錐形の山から木を伐り出して、神功皇后が乗船する御座船を作ったという伝説も残されています。

安曇族などの豪族を含め、九州北部から東海岸の大分沿岸まで広がっていたと考えられます。それ故、九州には日本最古の神社の一つとして知られる宗像大社だけでなく、大分には八幡さまの総本宮である宇佐神宮も建立されました。宇佐神宮の建立は8世紀ですが、祀られている八幡大神は応神天皇のご神霊と語り継がれており、その歴史は邪馬台国の時代と同じ3世紀まで遡ります。こうして邪馬台国へ向かう途中のルートにある鐘崎・宗像と北九州八幡、大分の宇佐は、深い繋がりを持つことになったのです。

海洋豪族の拠点となる鐘崎港

神功皇后の時代に織幡が掲げられ、日本の建国に大きな貢献をした応神天皇が出生した背景には、壱岐と鐘崎・宗像に纏わる歴史と文化が深く関わっていることがわかります。そして神功皇后の伝説は、九州の東海岸沿い、大分まで広範囲に語り継がれていることからしても、九州北部の陸地では、古くから渡来人や要人を含む人の流れが、東西に繋がるルートを通じて出来上がっていたのです。

その背景には、玄界灘から瀬戸内海まで自由自在に行き来する海洋豪族の存在があり、そのひとつが安曇族です。そして海洋豪族は、沖ノ島や他の離島を経由して倭国を行き来するための九州の入り口として鐘崎を選び、そこを倭国への玄関港としたのです。よって鐘崎は古くから海人に用いられた重要拠点であっただけでなく、九州東海岸への近道となる陸路に上陸する地点としても認知されることになります。こうして鐘崎は古代の港町として、そのすぐ傍にある宗像神社とともに栄えたのです。