文化交流の懸け橋となる玄界灘

対馬から壱岐、そして福岡県宗像市から佐賀県唐津市の東松浦半島周辺まで広がる玄界灘と呼ばれる海域には、古代より大陸と日本列島を結ぶ重要な航路が複数存在しました。その玄界灘に浮かぶ島々の中でも、九州への航路沿いにある最後の大きな島、壱岐の存在は極めて重要でした。壱岐は大和朝廷だけでなく、その前身である邪馬台国とも、深い歴史の絆によって結び付いていたと考えられています。

壱岐では古くから亀卜(きぼく)が執り行われてきました。また、「鬼の岩屋」と呼ばれる巨石で構築された石室を伴う多くの古墳や遺跡が存在することから、大陸文化と密接な繋がりがあっただけでなく、古墳時代には大和朝廷から多くの高官が派遣されていたのではないかと言われています。玄界灘の島として際立つ壱岐は、大陸と倭国間の経済と文化交流の懸け橋となったのです。

古代から中世に至るまで、玄界灘を行き来する人々の中には、利害関係を保ち、一種の連帯意識を持って生活圏を共有する民衆が存在していたと言われています。倭寇(わこう)は主に中国や朝鮮半島の沿岸を略奪したことで知られていますが、その人物像は倭人だけでなく、才人等、朝鮮の人々も多く含まれていました。実際の倭人の比率はかなり低かったと推測され、その背景については「高麗史」にも記載されています。その後、玄界灘の航路を活用して諸外国との商いを重んじる博多商人と呼ばれる貿易商が、倭寇にとって代わり台頭してきます。

こうして大陸から渡来する民と倭人が朝鮮半島から対馬や壱岐などの離島を経由して松浦や博多、唐津等の九州の港へと出入りすることで、主要航路は活性化しました。そしてそれぞれの港は大陸からの人と文化が流入する導入口として、重要な役割を担うことになったのです。そして古代から中世に至るまで、玄界灘を自由に行き来しながら生活を送る人々の営みは続き、島々の文化は発展し続けます。

九州北部に発展した港町の数々

壱岐から玄界灘を経由して九州へ渡る航路の中でも、古代では博多や佐賀の唐津、松浦、そして鐘崎への航路が頻繁に利用されました。そして大陸との交易が盛んになるにつれ、国境さえも意識することなく玄界灘を航海し続ける民により、周辺の町々が徐々に活気を帯びてきます。

中でも壱岐から70kmほど離れている博多の発展は目覚ましく、いつしか国際貿易港としての様相を呈するようになりました。壱岐からの距離が近いだけでなく、平野部が広いという地の利に恵まれていたからです。そして遠くから航海してくるジャワ船等にとってもアクセスが便利なことから、貿易港としての潜在的な優位性は明らかでした。

また、佐賀の松浦の港も古代より発展を遂げました。松浦は壱岐から見渡せるほどの近距離にあり、壱岐の郷ノ浦から松浦までは45kmです。よって壱岐より九州に航海する際に寄港する港町として、古くから重要な位置を占めたのです。14~15世紀に高麗王朝に敵対し、王朝を危機に陥れるほどの大きな影響力を持っていた倭冦の根拠地は「三島倭寇」と呼ばれましたが、それらが対馬と壱岐、そして松浦であったことからしても、壱岐と松浦が元来、戦略的に重要な拠点であったことがわかります。

末盧国の生活習慣を振り返る

古代、邪馬台国への通り道に存在し、九州の北部に発展したのが末盧国です。古代の末盧国を理解する鍵が、多くの中国史書に記されています。例えば末盧国の生活習慣について「魏志倭人伝」には、以下のとおり記載されています。

有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛

行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈没取之人家は4千余戸あり、山裾や海浜に沿って住んでいる。草木が繁茂して、[道を]進んで行っても前に行く人の姿を見ることができない。魚やアワビを捕ることが得意で、水の深浅に関係なく水中に潜ってはそれらを捕えている。

「魏志倭人伝」より

この文章には末盧国の実態について、いくつかの重要事項がまとめられています。まず、末盧国に存在する民家の数は4000戸ほどしかなく、対馬や壱岐と比較しても、さほど大きな町ではないということです。また、「山裾や海浜に沿って住んでいる」という記述からは、周辺に平野部が少ない漁村であるため、住民は近隣の山裾や、海岸沿いに居住していた状況を察することができます。そして4000余戸の人家があるにも関わらず、周辺は未開の地であり、雑草が生い茂ったままになっていたという証言からは、地の利があまり良くない土地柄であった様相が窺えます。これらは末盧国周辺に人々が頻繁に往来するような村落が存在せず、地理的に孤立していたことを意味しています。

当時、人が住みやすい平地がほとんどない対馬の人家数は、1000戸しか数えられませんでした。壱岐には多少の平地が存在することから、人家の数は対馬よりも多く3000戸になりました。これらの人家数を比較する限り、末盧国の4000戸とは、およそ壱岐の規模に匹敵する程度の村落だったと言えます。つまり、末盧国は漁村を中心とした山裾に広がる地域であり、その大きさも、壱岐の平野部に並ぶ規模と考えられます。

アワビ捕りの名人がいた末盧国

末盧国の住民には特技があり、「魚やアワビを捕ることが得意で、水の深浅に関係なく水中に潜ってはそれらを捕えている」という史書の内容からわかります。「魚やアワビ」を捕ることにかけては腕がたち、その名声は、周辺諸国まで伝わっていたのです。しかも「海を深く潜ってまで漁獲している」、という詳細まで言及していることは注目に値します。末盧国は、アワビ捕りの名人が集まる町だったのです。

これらの末盧国に関する観察記録には、周辺の地勢だけでなく、そこに住む人々の文化的背景までが、リアルに説明されています。それ故、末盧国の比定地を見出すには、史書の記述と矛盾なく理解できる地域と土地柄を確認することが不可欠です。特に、「魚やアワビ」と明記されているだけに、その漁村には、それらの魚介類を捕るために素潜りをする名手が遠い昔から存在した痕跡を見つけることも重要になります。そのうえで、末盧国を旅立った後の邪馬台国までの経路についても、史書の記述と矛盾なく理解できる位置であることが確認できれば、末盧国の比定地としての可能性が高まります。

今日、九州の松浦周辺の特産品として松浦牛はすぐに見つかりますが、松浦がアワビ捕りに代表される素潜りのメッカであったという情報は、見出すことはできません。しかも松浦は島々に湾岸の出入りを塞がれた半島裏に位置するため、古代より素潜りの文化により名声を博していた地域とは考えにくいのです。むしろ唐津のように、唐津湾の奥にありながら玄界灘に直接面している港は、今日でもアワビの名産地となっていることから、昔も同様にアワビ捕りなどの漁業を生活手段としていた地域と想定できます。しかしながら唐津は朝鮮半島から見て東南方向から外れ、中国史書の記述とは食い違いが生じるため、末盧国に比定することが難しくなります。

古代宗教文化が息吹く玄界灘の影響

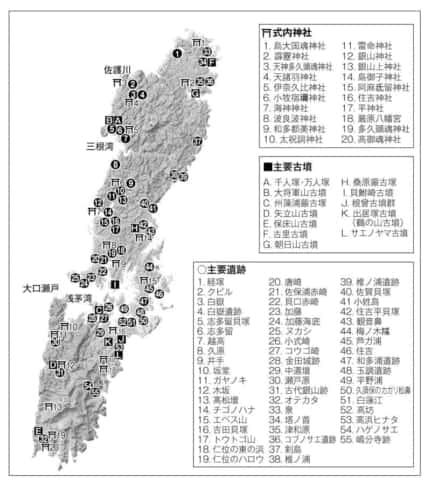

さらにもう一点、見逃すことができないのが、宗教文化的な要因です。玄界灘の離島には、対馬の和多都美神社を筆頭とする多くの式内社が存在するだけでなく、壱岐においては聖地信仰、天道信仰、亀卜や古墳文化などに代表される古代宗教文化が息吹いていました。それ故、玄界灘の離島を通って倭国の玄関である末盧国へ向かうということは、これら宗教文化の影響を多分に受けた集落との接点があり、旅人にも影響を与えたと想定されます。

また、旅路の終点でもある邪馬台国では、卑弥呼が巫女として霊才を振舞っていたことで知られていました。つまり「邪馬台国の道のり」とは、神掛かり的な宗教文化が根付いた地域に至ることを意味していたのです。よって、大陸からの旅人にとっては、倭国の宗教文化が独特なものに感じられたに違いありません。中国史書にはその詳細が明記されています。

玄界灘を渡った到達点にある末盧国も、その宗教文化の影響を多大に受けていたに違いありません。離島の宗教文化と、邪馬台国卑弥呼の間に存在する国であっただけに、倭国に土着した古代の宗教観に影響を受けることになったと推測されます。よって、末盧国の比定地となる地域には、対馬の和多都美神社のような宗教的背景に富む式内社が存在する可能性があり、さらには邪馬台国に関連する文化遺産が残されていることも考えられます。これらを総合的に検証することにより、九州の玄関となる末盧国の場所が、おのずから浮かび上がってきます。