渡来人の影響を受けた瀬戸内海の文化

古代社会において海上交通網が徐々に発展していく弥生時代の最中、稲作の文化を携えた渡来人が、大陸から訪れ始めます。新しい文化は短期間のうちに列島内へと広がりを見せ、東北地方まで各地に弥生集落が造られていきます。弥生時代の遺跡は全国各地から出土していますが、その分布図を時代ごとに検証することにより、渡来人が列島を移動する形跡を垣間見ることができます。

弥生中期後半の高地性集落、及び瀬戸内海中部、島出土の弥生銅器

弥生時代も中期後半に入ると、新しい渡来人の波が押し寄せ始め、北九州や近畿、東海だけでなく、日本海や太平洋沿岸でも至るところに集落が造られ、北海道までその影響が及びます。そして沿岸と内陸、相互において人と物の動きが徐々に活発化し、列島各地に交通網ができあがりました。中でも主たる交通網は、北九州から瀬戸内海を渡り、東方へ向かう航海路でした。九州北部には多くの集落が発展しましたが、弥生時代における人の流れはそこに留まることなく、周防灘の沿岸から瀬戸内海方面に渡り、そこから四国、近畿、中部、東海など、他の地域へと向かう者も少なくなかったのです。

弥生時代に大勢の渡来人が瀬戸内海に到来したことは、周辺の地域に見つかった弥生遺跡の数からしても明らかです。しかし内海に浮かぶ島々には稲作ができるような平地が少なく、たとえ存在したとしても狭く、海砂の堆積した土壌や湿地、そして背後には山しかないような場所がほとんどでした。ところが、一見して居住に相応しくないと思われる海岸からも、弥生時代のものと考えられる木葉文壺や重孤文壺などの土器が多数発掘されたのです。つまり生活に不便な島々周辺の地域においても、古代の人々は船を用いて巡り渡り、それらの島々を生活の場としていたことがわかります。しかしながら、瀬戸内海の沿岸には居住に適した平地が存在するのに、何故、わざわざ住みにくい島々に出向く必要があったのでしょうか。

弥生時代に出現した高地性集落

不思議なことに、弥生集落が全国各地へ発展するのと時期を同じく、瀬戸内海中部周辺の地域に限り、人の流れが突如として高地に向かい始め、島の山頂周辺に住む人々が現れたのです。その結果、特に芸予諸島から淡路島の間では、島々の山頂に多くの高地性集落が出現し、同様の集落は、瀬戸内海沿岸から一部大阪湾沿いの山々にも広がりました。これらは、その年代がおよそ紀元前1世紀から紀元2世紀の期間、すなわち弥生時代中期の後半に絞られていることがわかっています。それはちょうど、邪馬台国が台頭する直前の時代でした。

高地性集落の中でも、瀬戸大橋周辺に浮かぶ備讃瀬戸の島々の香川県側では、発掘された石器の量が畿内の大遺跡にも匹敵すると言われる紫雲出山遺跡(標高352m)、空海が堂を建てて山で修行したと伝えられる塩飽諸島、広島の王頭山に隣る心経山(標高300m)、小豆島の西、豊島(てしま)の檀山(標高340m)などにある集落が有名です。岡山県には貝塚や竪穴式住居、方形周溝墓を伴う遺跡が見つかった児島山頂の貝殻山遺跡(標高284m)や、倉敷市の種松山遺跡(標高180m)があります。また、今治の沖、愛媛と広島の間に浮かぶ芸予諸島や、大島の八幡山、伯方島の宝股山、大三島の鷲ヶ頭山、岩城島の積善山、生名島の立石山など、多くの島々の頂上に高地性集落の跡が見つかっています。さらに兵庫県側の播磨灘では、島全体が花崗岩質でありながら、弥生土器や石鏃、農耕具、漁撈具が出土した男鹿島(たんがしま)の大山神社遺跡(標高220m)が有名です。昨今では、淡路島において弥生遺跡の発掘が継続して進められており、石上神社周辺の舟木遺跡(標高150m)では、多くの弥生土器が出土しています。

高地性集落の遺跡から出土した弥生時代の遺物の中には、銅鐸や青銅の剣、矛や、石を材料として作られた鏃のような武器、鉄製の釣り具だけでなく、時には吉備児島にある貝塚遺跡からの遺物のように、鹿や猪などの獣骨が見つかる場合もありました。これらは伝統的な暮らしである漁撈生活を基軸とした生活手段を持ちながらも、人が住む居宅はその海辺から遠く離れた山の上に置き、しかもそこでは動物の生贄が捧げられ、何らかの祭祀的な宗教儀式が行われていた可能性を示唆するものです。また、淡路島の舟木遺跡のように、単に弥生時代の遺物が出土するだけでなく、信仰の対象となる磐座周辺には人為的に巨岩が並べられることがあり、そこで祭祀活動が行われていたと推察できるような遺跡も存在します。

謎めいた高地性集落の起源

ところが、全国各地に弥生集落が発展していく最中、瀬戸内海の中心部に限って局地的に出現した高地性集落の多くが、2~300年という短い期間で歴史から姿を消していきました。そして集落の住民がどこに移住したか全くわからなくなったちょうどその頃、瀬戸内海沿岸から内陸の奥地へと向かう先には、古代の山上国家が息吹いており、やがて邪馬台国としてその姿を歴史に現すことになります。

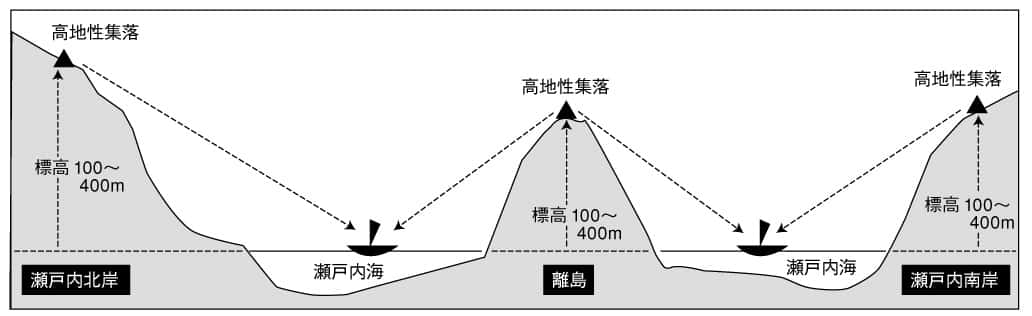

弥生時代中期後半に突如として現れ、短命に終わった高地性集落には、多くの謎が秘められています。一番の謎は、それら高地性集落へのアクセスが容易ではなく、常識を遥かに超えた不便な山上に造られているということに尽きます。瀬戸内海周辺の高地性集落の実態を検証すると、集落の多くには何故かしら、ひたすら山の頂上周辺を目指した傾向が見受けられるのです。それが「山頂遺跡」とも言われている所以です。芸予諸島や香川県、岡山県界隈の島々で見つかった高地性集落からも、山頂付近には多くの遺跡が見つかり、その標高は200m前後から、高いものでは400m近くにまでなります。これらの集落は山上の斜面や丘陵にも見つかっており、海岸線からは遠く、場合によっては半日以上かけて歩かなければならないほど、遠距離にある集落も少なくありません。

何故、当時の民は、平野部や農耕地から遠くかけ離れ、居住するにも大変不便な山々の頂上近くにわざわざ集落を形成したのでしょうか。しかも、高地性集落が存在した地域は、瀬戸内海の中部周辺にほぼ限定され、その規模は一時的に拡大することはあっても、倭国王、そして邪馬台国が台頭する時代の前後から、早くも姿を消していくことになるのです。

高地性集落が造られた理由

高地性集落が造られた理由は定かではありません。防衛的観点から集落を守り、社会的緊張から隔離する目的で、高地に集落が造られたという説があります(図参照)。その背景には中国の史書にも記載されている倭国の乱れがあり、国内における地域の混乱に備える必要があったと推測されます。

また、高地性集落の多くは展望の良い場所にあり、焼け土が発見される事例も散見されることから、それらは狼煙の跡というのが定説です。山頂周辺の視界が良い高所であり、周囲の海岸まで広く見渡せ、地域情報を収集できる場所が、狼煙台の立地条件として重要視されたと考えるのです。

しかしながら狼煙を上げ、見晴らしを求めるという目的のために、果たして山頂周辺の高地に集落を構える必要があったのか疑問が残ります。瀬戸内海の山々は急斜面が多く、山頂まで上り下りするには多大な労力が伴い、物資の輸送も不便であったことは明白です。高地性集落の多くは平野部や農耕地から遠く離れている場所に存在することから、食料の確保にも余計に労さなければなりません。生活手段となる食料の確保は海岸沿いの漁撈を主体としていた時代だけに、高地性集落の目的が防衛手段や展望にあったという説明だけでは、いささか不十分と言えます。見晴らしの良い地を求めるならば、もう少し海岸線からアクセスの良い場所に作ることもできたはずです。

また、山頂で見つかった集落の遺跡からは、石包丁や鉄製、及び骨角製の釣り針などが出土し、しかも貝塚まで見つかっています。高地性集落に住む古代人の食生活の基盤は、海岸沿いの平野部にも確かに結び付いていたと考えられます。つまり、高地性集落の民は、漁撈を中心とした生活を営みつつ船で海を航海することもあり、時には農耕作にも携わり、陸海両方に生活手段の拠点を持ちながら、その住まいだけは何故かしら大変不便な険しい山の上に築いていたようなのです。

交通の不便な古代の山麓において高地へと移り住み、集落の拠点を山頂に築きながらも標高差をものともせず、海岸沿いの平野部と山頂を毎日数百メートルも歩いて上り下りするというライフスタイルは、極めて想像し難いものです。これらの高低差と距離の不便さを如何に克服して集落を造成したかが、高地性集落の謎です。

高地性集落と渡来人との関係

高地性集落の目的を理解するために、今一度、その歴史的背景を中国史書の記述と共に、古代海洋文化の発展と照らし合わせながら振り返ってみました。すると7つの大切なポイントが浮かび上がってきます。

- 古代社会における海の交通網は、航海術を得意とする海人族により列島周辺に発展し、淡路から瀬戸内海を通って北九州周辺の海域まで、東西を行き来する航海路は、古くから存在した。

- 高地性集落が現れた瀬戸内海中部周辺の海域は、弥生時代中期以降の集落の発展において、人と物資を輸送するための主要航海路を提供し、交通網の基幹となっていた。

- 弥生時代中期後半、突如として渡来人の波が大陸から押し寄せはじめ、北九州界隈だけでなく、近畿地方、そして、中部、東海、関東地方から本州の北部に至るまで、各地で人口が急増し始めた。

- 渡来人が大勢到来し始めた時代は、中国大陸において秦王国が滅亡した直後と重なり、中国史書にも記載されているとおり、秦から逃れて一時期朝鮮半島に滞在していた秦氏らが、日本に渡来し始める時期と合致している。

- 大陸の文化を携えてきた渡来人が列島各地に拡散し、居住しやすい平野部を中心に集落を築き上げている最中、瀬戸内海の沿岸に近い山々の麓には高地性集落が誕生した。

- 弥生時代において農耕地が徐々に開拓されるにつれて、穀物の消費に必要な塩の生産が瀬戸内周辺を中心に始まり、土器製塩の手法を用いた製塩方法が瀬戸内から全国に普及した。

- 高地性集落が徐々に姿を消し始めた時代は、倭国王が台頭し始める年代と重なり、その直後から、邪馬台国が歴史に姿を現すことになる。

これらの史実を参考にして高地性集落の成り立ちを振り返ると、渡来人の流入と邪馬台国の歴史がその背景に絡んでいた可能性が見えてきます。まず、大勢の渡来人が列島を訪れたのと時期を同じくして高地性集落が歴史に姿を現したという時代の一致から、これらの集落は渡来人による影響を多大に受けていた可能性が考えられます。渡来人の到来は史書の記述からも明らかであり、古代社会における人口の推移や増加率を見ても、弥生時代中期後半から移民の波が押し寄せ始めたことがわかります。

一連の歴史の流れから察するに、弥生時代中期後半、山上周辺の高地に集落を形成するという特定の目的意識を持った民族が突如として大陸から訪れ、瀬戸内海沿いの高地に集落を築き、新天地に未来を託したと考えるならば、歴史の謎が紐解けてきます。

これらすべての研究と調査を公開していただき、ありがとうございます!2020年にキリスト教に改宗し、聖書を読んでいるうちに、日本のいくつかの慣習や習慣に気づきました。それ以来、研究を続けてきました。このテーマを真剣に受け止めている研究者に出会えたことに感銘を受け、私は一人ではないという確信と、神が本当に私に「ヒント」を与えてくださっているという確信を得ることができました。研究を続け、できるだけ多くの人々、特に日本の人々に伝えていきたいと思っています。神の言葉であるホセア書4章6節には、「わたしの民は知識の欠如によって滅ぼされる」とあります。改めて、これらすべての研究を公開していただいた献身的なご尽力に感謝申し上げます。そして、おめでとうございます!私は日系ブラジル人で、日本語はあまり話せないので、このメッセージはGoogle翻訳を使って書いています。

Instagram/Youtube/TikTok

@atosdesperte