中国史書から辿る「邪馬台国への道のり」

邪馬台国の比定地を特定することは難しいと言われています。諸説があり、主張を裏付ける史料やデータがそれぞれ提示されているため、判断を難しくしています。いずれにしても、邪馬台国に関する根本的な史料は中国史書しか存在せず、中でも「魏志倭人伝」には倭国について事細かに綴られているため、その内容に注視することが、邪馬台国に関する理解を深める鍵であるのは言うまでもありません。

それ故、「魏志倭人伝」を中国大陸で培われた先人の思いや洞察力を想定しながら、できるだけ当時の所見に寄り添ように文面を読みこなしていくことが重要です。つまり記載されている文面をできる限りその言葉どおりに受け止めて、旅のルートを辿る努力が必要です。何故なら、中国史書に記録されている周辺諸国との距離や方角のデータは、的を得ている可能性が高いからです。そして天文学的な知識を駆使して推測したと考えられるデータの信憑性は高いという前提で地図を参照しながら読み解いているうちに、思いのほか、先人が辿った航海路と陸路が見えてくるようです。

「魏志倭人伝」が示唆する山上国家

「魏志倭人伝」の記述内容に従って地図上に旅のルートを記していくと、何ら矛盾することなく邪馬台国への旅の道のりが見えてくるだけでなく、最終目的地のエリアまで辿り着けることがわかってきました。もはや最終目的地の中心となる卑弥呼の王宮が存在した場所まで見出すことも、夢ではないようです。そしてその旅の終点が、徳島の山岳地帯でした。

邪馬台国へ向かう最終段の旅は、四国の讃岐平野を基点とし、そこから船で吉野川河口まで渡り、八倉比賣神社を経由して鮎喰川沿いに上陸してから陸行が始まります。徳島の山岳地帯へ向かう陸路は急斜面の多い山岳地帯を通るため、30日という長い日数を要します。そして今日の神山町へ向けて山道を進み、焼山寺の麓を過ぎてさらに西方の山岳地帯へと向かいます。その途中、南方には女王卑弥呼が滞在したと言い伝えられている悲願寺があります。神山町の地域一帯は神領と呼ばれることからしても、悲願寺や焼山寺が建立された神山周辺は、邪馬台国への入り口となっていった可能性があります。

そして川沿いに細長く広がる数々の村落からさらに西方へと進み、山々を登り続けると、剣山の麓となる木屋平に着きます。そこから厳しい急斜面となり、山々をジグザグに迂回しながら剣山の頂上へと進んでいきます。そして上陸してから30日を要する長旅が、徳島の最高峰、標高1955mの剣山頂付近で完結するのです。

邪馬台国が徳島山岳地帯に存在した12の理由

一見して人が寄り付きづらい四国徳島の山岳地帯ではありますが、何かしら神聖な要素を秘めていた山奥だからこそ、30日という長い日数をかけて山を登る必要があったのでしょう。邪馬台国の比定地を徳島の山岳地帯とすることにより、これまで難解とされてきた侏儒国だけでなく、女王国から東方の国や、島を隅々まで巡る距離までも把握できるようになります。また、「孤立した海中の島々の上にあり、離れたり連なったり、巡って五千余里ほどである」という「魏志倭人伝」の記述も、四国という巨大な島を前提に考えると、その距離のデータを理解できます。

史書の記述に見合う島とはどういう島でしょうか。倭国を形成する島々の中にありながらも、その中心となる島は、沿岸を何日もかけて巡り渡れるような大きな島でなければなりません。そして周辺の地域との距離データとも合致する必要があります。それらに合致する島が四国です。その四国の山奥、徳島の山岳地帯に邪馬台国が存在したと考えられる根拠は、以下の12のポイントにまとめられます。

ポイント1:帯方郡の東南方向にある徳島の山岳地帯

「帯方東南、大海の中に在り」

倭人在帶方東南大海之中

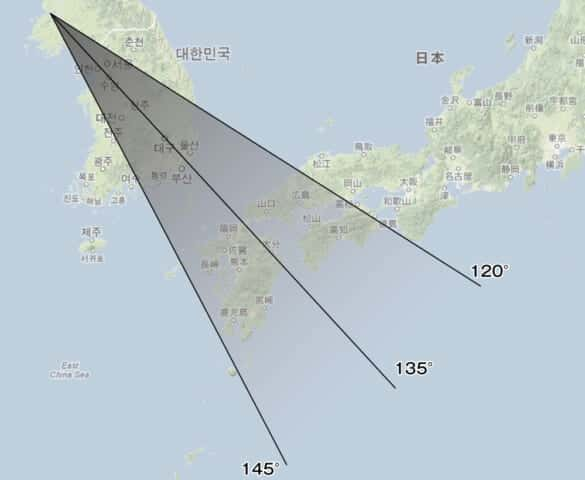

「魏志倭人伝」には、倭人が住む倭国は「帯方東南、大海の中に在り」と記録されています。つまり帯方郡から見て東南方向にあり、しかも大海の中に浮かぶ島ということです。それは、邪馬台国が広い海に囲まれた大きな島の中にあることを意味しています。「帯方」の場所は今日の北朝鮮、大同江河口の上流と考えられ、北朝鮮の首都、平壌の近くです。その帯方郡から見て、倭国が東南方向にあったということです。朝鮮半島帯方郡から東南方角を検証すると四国の中心部にあたります。そして剣山を中心とする徳島の山岳地帯は東南方向120~125度の範疇に位置しています。よって倭国の頂点に立つ女王国邪馬台国は、徳島の山岳地帯に存在したと考えることができます。

ポイント2:四国山地の様相は史書の記述と一致

「山島に依り国邑を為す」

依山㠀為國邑

「魏志倭人伝」には倭国が、「山島に依り国邑を為す」とも書かれています。それは、邪馬台国とは島でありながら、山が聳え立っていることを物語っています。つまり山々が際立つ島であったからこそ、「山島」という言葉が使われたと推測されます。よって邪馬台国一帯は大きな島の山岳地帯に位置していたことが窺えます。四国は瀬戸内から太平洋に囲まれた大きな島であり、そのおよそ8割が山地で占められています。その四国山地の中でも徳島の山岳地帯は、高山でありながら集落を造成するにふさわしい地の利に恵まれていました。よって、その山岳地帯の中に存在した邪馬台国は、正に「大海の中に在る」「山島」に存在する女王国と考えられていたのでしょう。

ポイント3:帯方郡から徳島山岳地帯への距離は1万2千余里

「郡より女王国に至るは、万二千余里なり」

自郡至女王國 萬二千餘里

「魏志倭人伝」には、邪馬台国、女王国が帯方郡から12000余里の距離にあると明記されています。「郡より女王国に至るは、万二千余里なり」。短里が70m~76mという前提で考えれば、邪馬台国までの距離は840km~910kmになり、余里という表記からは910kmを多少超えることが想定されます。帯方郡の中心は今日の北朝鮮、平壌を流れる大同江川の河口周辺にあったと推測されます。朝鮮半島の帯方郡を大同江河口に比定すると、そこから四国徳島の最高峰、剣山の山頂までおよそ950km、東祖谷まではおよそ930kmです。900kmを多少超える距離であることから、剣山を中心とする徳島の山岳地帯は、「魏志倭人伝」に記載されている「1万2千余里」の距離に合致します。

ポイント4:徳島の東方1千余里には国がある

「女王国の東、海を渡ること千余里のかなたに、また国がある」

女王国東渡海千餘里 復有國

「女王国の東、海を渡ること千余里のかなたに、また国がある」という「魏志倭人伝」の記述についても、邪馬台国の比定地を徳島の山岳地帯と想定するとデータが合致します。邪馬台国が徳島の山岳地帯にあったとするならば、その東方は紀伊水道に面する徳島の東岸となります。古代、その東岸にある港を吉野川の河口に近く、支流の鮎喰川が合流する地点に建立された八倉比賣神社そばの川沿いと仮定します。するとそこから和歌山の紀ノ川 (上流は吉野川と呼ばれる)の河口までおよそ70kmとなります。1里は短里で70m~76mと想定されるため、70kmの距離は「千余里」という史書の記述と合致します。女王国の東方にある国とは、紀ノ國だったのです。

ポイント5:四国は東西南北の比率が5対3

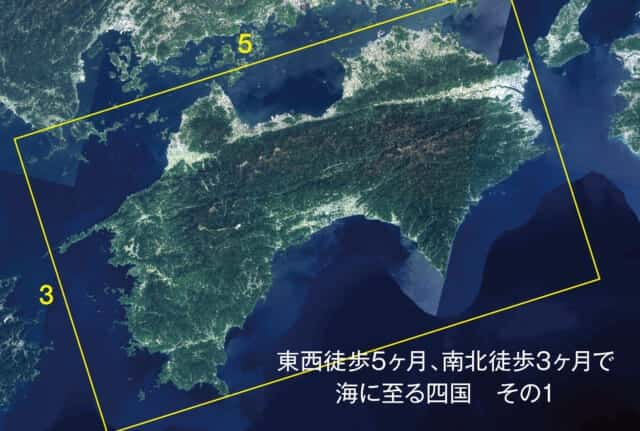

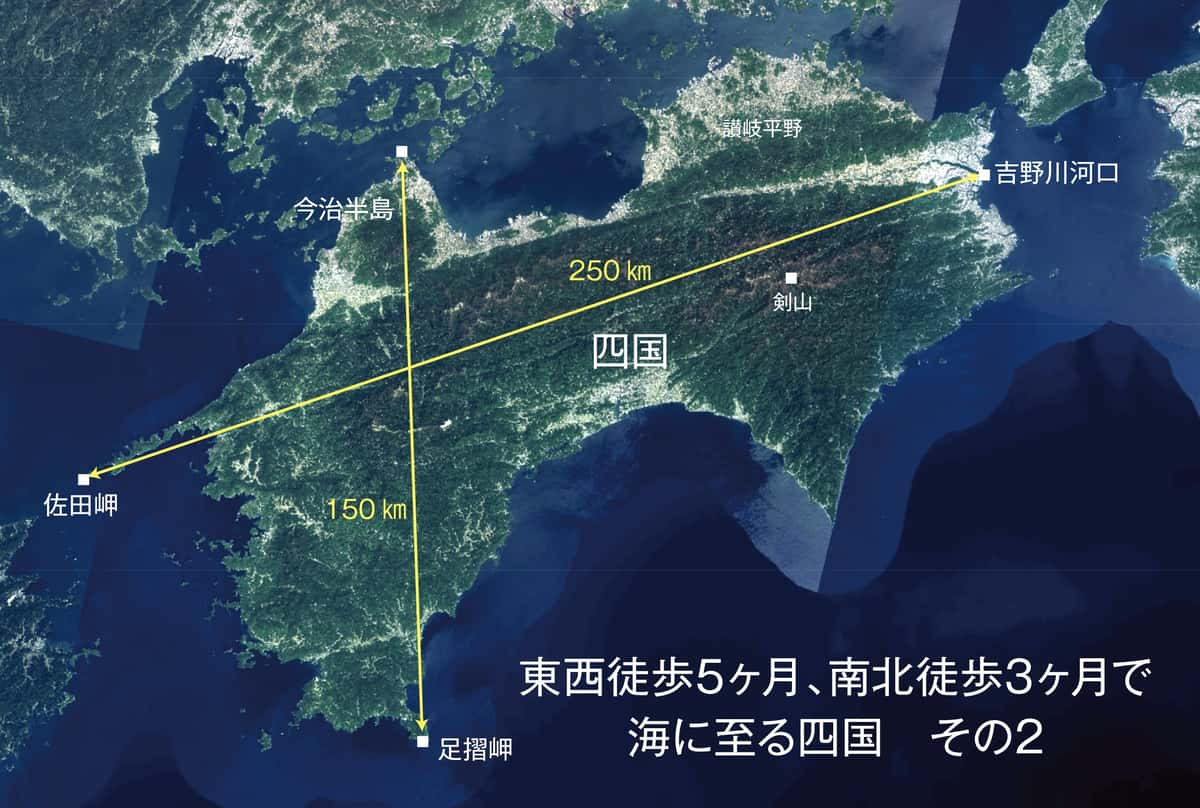

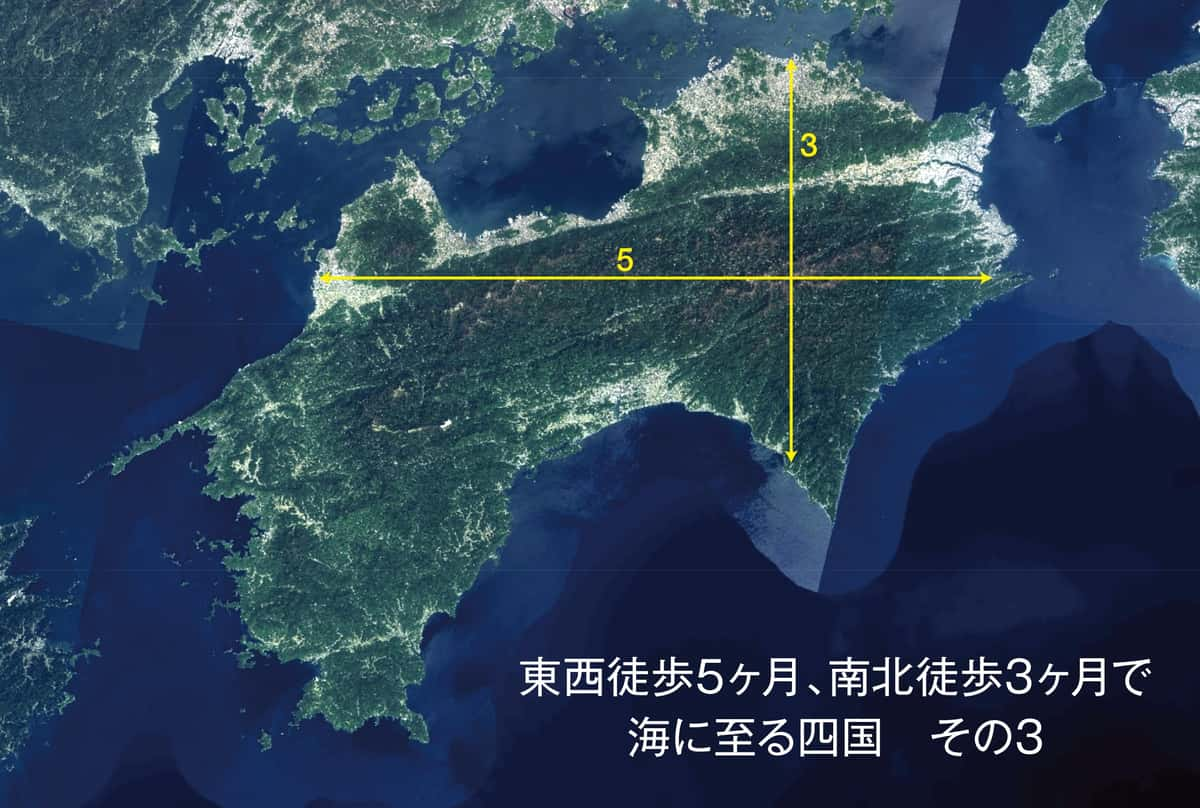

「その国境は東西徒歩5ヶ月、南北徒歩3ヶ月で、おのおの海に至る」

其国境東西五月行、南北三月行、各至於海 (随書、倭国伝より)

「随書」の「倭国伝」によると、倭国の島は「東西は徒歩5ヶ月、南北は徒歩3ヶ月で、おのおの海に至る」と記録されています。「おのおの海に至る」という表現から、倭国の島は大変大きく、そこに邪馬台国が存在していたのです。この大きな島は南北よりも東西の方が長いという特徴があり、四国の地勢と同一です。実際、四国最西端の佐田岬から東の端、徳島の沿岸まではおよそ250kmあります。また、南北で一番長い個所は北の端にあたる今治から南の足摺岬で、その距離は約150kmです。つまり東西と南北の距離の比はおよそ5対3です。史書に記載されている比率と同一であるだけでなく、その数値に見合う島の選択肢は他にありません。また、四国の山岳は大変険しいが故に、徒歩で島を横断するには、東西方向は約5ヶ月、南北方向は約3ヶ月の日数を要すると考えられます。邪馬台国の地勢に関する史書の記述は四国と見事に合致します。よって、邪馬台国は四国内に存在したに違いなく、その場所は徳島の山岳地帯であったと推測されます。

ポイント6:四国瀬戸内の海岸線は西から東まで5千余里

「海中の洲島の上に在り、或いは絶え、連なり、周を旋りて5千余里」

絶周海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千余里

この一文は難解であり、邪馬台国の研究において長年にわたり議論が続いています。邪馬台国の比定地を徳島の山岳地帯とすることにより、「周旋可五千余里」の意味を理解することができます。ごく一般的には「巡りめぐれば五千余里」、巡る、まわる、旋回して5千里の旅をするような意味に解釈されています。よって、島を一周するようなイメージで捉えられがちですが、「周旋」という言葉自体は、島の端から端までの海岸沿いと解釈することもできます。「周旋可五千余里」とは「隅々まで巡って5000余里ある島」、つまり、島の最西端から最東端までの沿岸を旅する航海ルートの距離が五千余里であったと理解することができるのです。

邪馬台国を徳島の山岳地帯に比定すると、九州から訪れる旅の一行は船に乗って、まず、四国最西端の佐田岬に渡ります。そこから瀬戸内の海岸線沿いを最東端となる徳島の吉野川河口周辺まで進んで上陸します。つまり四国沿岸を端から端まで船で航海したことから「周旋」と記載されたのです。その距離は、四国最西端の佐田岬から最東端の徳島吉野川の河口まで350km、すなわち5000余里になります。つまり「周旋可五千余里」とは、四国の沿岸を西から東まで船旅する距離と解釈することにより、「倭国伝」に纏わる謎のひとつが紐解けるのです。

ポイント7:史書の記述に合致する徳島山岳地帯への旅路

邪馬台国の比定地を、剣山を中心とする徳島の山岳地帯と想定することにより、「魏志倭人伝」に記載されている旅のルートが浮かび上がってきます。旅の方角、距離が合致するだけでなく、渡航ルートが繋がります。まず、朝鮮半島から船で対馬、壱岐を経由して鐘崎・宗像に到達し、その後、九州北部の陸地を東岸まで歩きます。そして再び船に乗って瀬戸内を航海し、投馬国に比定される讃岐平野へ向かい、そこから徳島の東岸、吉野川の河口へと航海し、八倉比賣神社近くで上陸します。その後、30日の陸路を進むと徳島の山岳地帯、最高峰の剣山周辺に至るのです。邪馬台国を徳島の山岳地帯に比定することにより、「魏志倭人伝」に記録された旅の詳細が、朝鮮半島から四国山上まで繋がります。以下が、地図上で確認できる邪馬台国への旅のルートのまとめです。

- 朝鮮半島より九州へ航路を辿る

- 狗邪韓国から千余里で対馬へ

- 対馬から千余里で壱岐へ

- 壱岐より千余里で末盧国(鐘崎・宗像)へ

- 末盧国(鐘崎・宗像)から九州東岸まで陸路を辿る

- 末盧国(鐘崎・宗像)より東南に500里で伊都国(八幡)へ

- 伊都国(八幡)より東南に100里で奴国(北九州)へ

- 奴国(北九州)より東に100里で不弥国(北九州東岸)へ

- 不弥国(北九州東岸)から瀬戸内を経由して四国に向かう

- 不弥国(北九州東岸)から投馬国(讃岐平野)まで20日間の海路を辿る

- 投馬国(讃岐平野)から四国東岸の吉野川河口まで10日間の海路を辿る

- 吉野川支流沿いの八倉比賣神社界隈に上陸後、1か月間の陸路を辿る

- 上記のルートを辿ると、剣山を最高峰とする徳島の山岳地帯に至る

ポイント8:徳島の若杉山遺跡は山には丹がある証拠

「その山に丹がある」

其山有丹

「魏志倭人伝」には、倭国山では真珠や青玉を産出するだけでなく、その山には丹があると記載されています。丹とはアジア大陸において古代より顔料として用いられ、辰砂、水銀朱をも意味します。辰砂は物質の表面を保護する顔料として重宝され、装飾品やさまざまな儀式に使用されるだけでなく、船底を塗装して防水加工するためにも用いられていました。その丹、辰砂の山が倭国にあると中国史書は記録しています。邪馬台国は徒歩で30日かけて辿り着く山上国家である故、その場所に連なる山々のどこかに辰砂の工場があることになります。

弥生時代に国内最大級の規模を誇った辰砂工場が、那賀川沿いに発見された若杉山遺跡です。那賀川は四国剣山の頂上近くから流れる大河川であり、邪馬台国を剣山を中心とする徳島の山岳地帯に比定するならば、その女王国は辰砂工場と1本の川で繋がっていたことになります。よって海外にも知れ渡り、「その山に丹あり」と記録されたのでしょう。その山に匹敵する唯一の場所が、丹を産出する徳島の山岳地帯です。

ポイント9:阿波の国、徳島の沿岸からは真珠が産出された

「真珠、青玉を産出」

出真珠青玉

倭国では真珠が産出されたことが「魏志倭人伝」に記載されています。倭国の中心が邪馬台国であったことから、その生産地は女王国からさほど遠くない所に存在したと考えられます。古代、日本列島でアコヤガイを中心とする真珠が採れた地域は三重県の伊勢志摩から四国東岸の阿波(徳島南部)、瀬戸内、そして対馬・壱岐を含む九州北西岸などに広く生息していたことが知られています。「日本書紀」の天智天皇紀には「志摩の海女が真珠を献上」と記録され、「延喜式」にも同等の記載があります。

愛媛や香川など瀬戸内海沿岸ではアコヤガイが自然に分布し、特に愛媛の宇和海は、その後、近代まで真珠養殖の中心地になったほどです。阿波(徳島)の沿岸においては海女文化が古くから発展し、宍喰や日和佐、牟岐では天然真珠が採れました。享保年間(1716年~1736年)に記録された「阿波志」では、阿波国海部郡の海の中に真珠があり、長年にわたり真珠が採取されていたことを示す、「海部郡海中ニ珠アリ」の記録が残されています。また、奈良時代に編纂されたと考えられている「阿波国風土記」には、「海部之海、珠を産す」、すなわち「海部(あま)の海で真珠が産出される」と書かれています。徳島の海部地域は古代より真珠の産地として知られていたのです。

邪馬台国を徳島山岳地帯とするならば、朝鮮半島から九州、瀬戸内を経由して四国の東岸、太平洋側まで船で到来し、そこから上陸します。つまり船で行き来する航海路沿いに真珠の産地が繋がっていたのです。それ故、「魏志倭人伝」においても九州北西岸から瀬戸内、そして阿波徳島に至るまで広範囲に真珠が採取されていることが目に留まり、「真珠を産出」と記録されたと推測されます。

ポイント10:徳島山岳説から解明できる侏儒国の場所

「侏儒国が南にあり、人の背丈は三、四尺、女王国から四千余里」

南有侏儒国 其人長三四尺 去女王国四千余里

「魏志倭人伝」に記載されている「南方四千里離れたところに侏儒国がある」という記述も、邪馬台国を徳島山岳地帯に比定すると理解できます。邪馬台国の南方にある侏儒国は小人の国として知られていました。1里を70~76mとするならば、4千里は280~304kmとなります。邪馬台国を四国と想定すれば、その最南端、足摺岬から南西方向に280kmには種子島があり、侏儒国の候補地となります。

特筆すべきは、種子島を含む南西諸島が元来、日本国内で最も平均身長が低い地域として知られていることです。昭和32年から34年にかけて種子島の広田遺跡にて発掘調査が行われ、海岸の砂丘に造られた集団墓地から157人分の人骨が出土しました。それらを検証した結果、弥生時代において種子島に居住した人々の平均身長は、成人の男性が154cm、女性は143cmしかないことが判明しました。九州で発掘された同じ弥生時代の人骨から想定される身長より男女共に10cm程も背が低く、極めて低身長の人々が住む集落であったということがわかったのです。種子島が侏儒国と呼ばれ、小人の国と考えらえていた所以を、実際に種子島で発掘された人骨の解析から理解できます。

また、古代の中国語では「種子」は「侏儒」と類似した発音であり、どちらも小さい人や種に関わる意味合いがあると想定されます。侏儒国の侏儒という言葉は中国語で小人を意味し、zhu-ru(ジュル)、zhu-ju(ジュジュ)と発音します。しかしながら、中国の上海や長江下流界隈で使われていた呉語の影響も考慮すると、古代ではTong Zy(トンヅィ)とも読まれていたようです。その「トンヅィ」「侏儒」に類似した発音を持ち、しかも小人のように小さなものを象徴する言葉として、「種子」という文字を当てたのではないでしょうか。「種子」はtsong-zi、ツォンヅィと読み、その発音はトンヅィと酷似しているだけでなく、双方とも小さい人や種を意味することから類似点が重なります。それ故、種子島という名前も、侏儒国にちなんだ漢字が当てられたと考えられます。

ポイント11:山岳地帯のササ原は古代集落の跡

山岳地帯と言えば、ごく一般的には人が住みづらい山々の急斜面を想像します。しかしながら徳島の山岳地帯では高山でありながら、山頂や尾根伝いになだらかな斜面が続きます。しかもそれらのエリアは樹木ではなく、ミヤマクマザサと呼ばれるササ原に覆われている箇所が少なくありません。高山にミヤマクマザサが広がる様相は、過去に人が手を入れて火入れや伐採をするなど、何らかの人為的要因により山の姿が変貌した結果と考えられています。弥生時代では、移住地を造るために森林焼却と焼き畑耕作が行われたことが、花粉の分析などから実証されています。それ故、ササ原で覆われている山岳地帯の山々は、遠い昔から周辺の地域一帯に生活圏が築かれていた歴史を反映していると想定されます。

剣山を中心とする徳島の山々を覆う広大なササ原の分布は、古代、その周辺に山上国家が存在した名残と考えられます。山岳地帯に集落を造成し、山地内を住民が行き来する山道を作るためには森林の焼却を行う必要があります。それ故、山上国家の造営を目論んだ古代の民によって地域の山々に火が入れられ、邪馬台国の土台が整備されたのではないでしょうか。そして邪馬台国はいつしか大きな国家へと発展するのですが、なぜか突然、歴史から姿を消してしまいます。そして国家に関わる集落はすべて跡形もなく火で焼かれてしまったようなのです。その焼け野原の跡に、広大なササ原が広がったと考えられます。高山に群生するミヤマクマザサは、邪馬台国が山岳地帯に存在した痕跡を見据えるうえで、重要な要素となります。

ポイント12:高地性集落の歴史が残る四国の山々

女王国が山岳地帯に発展した背景には、四国の高地性集落の存在があります。古代から四国の山々には高地性集落が存在しました。弥生時代の初めから瀬戸内に面する山々には高地性集落が各地に発展し、人々は山々の高いエリアに集落を築いて住み着いたのです。その背景には高山に神が降臨するという古代の宗教観があったようです。それ故、神憑りの女王が君臨する場所として、高地性集落が広がる四国山地の中でも、険しい山岳地帯として知られる剣山の周辺地域が厳選されたとしても不思議ではありません。山々に至るルートがとてつもなく厳しい道のりであっても、古代の民はそこに辿り着く山道を切り開いて集落を造り、国を立ち上げる術を得ていたのです。

それらの集落の中には、山の急斜面上において家屋が造られることもありました。高地性集落を造営することを目論んだ古代の民は、山上周辺の樹木を切り倒し、集落を造るための資材として用いるだけでなく、時には山に火を入れて、家屋を造成したのです。今日でも徳島の山間地帯では驚くほど急な斜面に家が建ち並んでいますが、それも高地性集落の名残と考えられます。その後、時代の移り変わりとともに、剣山周辺の高地性集落は姿を消すことになります。そして跡形もなく焼かれてしまった結果、山肌は禿山と化し、集落跡はいつしかなだらかなササ原となっていくのです。樹木のないササ原に囲まれた剣山周辺の山々には、遠い昔、邪馬台国に結び付く高地性集落が存在していた形跡を垣間見ることができます。

元伊勢御巡幸と歴史が繋がる邪馬台国

邪馬台国が剣山を中心とする徳島の山岳地帯に存在したことを後押しする史料が、邪馬台国が台頭する1~2世紀前に行われた元伊勢御巡幸です。倭姫命と豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)による元伊勢御巡幸は、80余年にわたり、およそ30か所にも及ぶ御巡幸地を順次見出しながら旅する壮大な出来事です。その背景には外敵が来襲するという噂が広まる最中、天皇の権威と国家の安泰を象徴する神宝を守らなければならない緊迫した政治情勢がありました。そして邪馬台国が台頭する1世紀少々前に、伊勢の地にて天照大神が祀られ、元伊勢の御巡幸は終焉します。

一見して何ら特別な計画もないまま長旅を繰り返しながら、各地で神を祀ることを目論んだだけのように見受けられる元伊勢御巡幸ですが、御巡幸地には共通点があり、それぞれが大切な絆で結ばれています。奈良の三輪山から始まり、近畿地方を中心に本州の西方各地を1世紀近く渡り巡る対象となった御巡幸地はすべて、レイラインと呼ばれる仮想の線上にて四国の剣山と繋がっていたのです。それは御巡幸地、剣山、他の大切な拠点が一直線上に並んでいることを意味し、今日でも地図上で確認できます。つまり西日本各地に点在する御巡幸地はすべて、剣山に紐付けられて見出されたと考えられるのです。御巡幸地がレイライン上で剣山に繋がっている事実は、元伊勢御巡幸の本来の目的が、何かしら剣山と絡んでいることを示唆しています。

元伊勢御巡幸では、皇族の出自である倭姫命と豊鍬入姫命が旅の一行を導きました。御巡幸地にて神を祀り、皇族としての重責を果たすためには、天皇家の継承を象徴する神宝の存在が不可欠でした。よって、奈良の三輪山を出発した時点から、一行は神宝を常に携えながら御巡幸地を回り続けたのです。そして御巡幸の旅路の最後に到達した伊勢の地では、神宝をもって天照大神を祀りました。しかしながら、最終地点の伊勢だけでなく、他の御巡幸地も外敵からの侵入に対してほぼ無防備な平坦な地に存在するため、神宝を長期間収蔵するには適していませんでした。よって大切な神宝を略奪の危険から守るため、安全な場所に秘蔵することが目論まれた結果、特定されたのが四国の剣山でした。よって、元伊勢御巡幸が計画された際、神宝は元伊勢の御巡幸地にあるように見せかけるも、実際は剣山に秘蔵されていることを、暗号のようなレイラインをもって後世に伝えようとしたのではないでしょうか。こうして剣山に紐付けられた御巡幸地を巡り回り、いつしか神宝はレプリカにすり替えられ、本物は安全な場所に遷されたと考えられるのです。

標高の高い山には神が降臨するという宗教観が古代では普及していました。標高1955mを誇る四国の剣山は、国生みの原点となった淡路島からその頂上を遠くに望むことができます。それ故、剣山は古くから霊峰として崇められていたことでしょう。その剣山を思い浮かべながら御巡幸地への旅は続き、その歴史のフィナーレとして天皇家の権威を象徴する神宝は、密かに剣山まで持ち運ばれたと推測されます。剣山に辿り着くためには、とてつもなく長く険しい山道を登る必要がありました。その山岳地域一帯は、人がなかなか足を踏み入れることのできない秘境の地でした。それ故、神宝は外敵から確実に守られたのです。

これらの背景を想定するならば、御巡幸の直後の時代において、神憑った女王卑弥呼が、剣山の周辺を拠点とした理由が見えてきます。何故なら、自らを女王とする卑弥呼にとって、その権威を民に示すためには神宝の存在が不可欠だったからです。よって、皇族間で伝承された元伊勢御巡幸に纏わる神宝の行方に目を留めた卑弥呼は、有無を問わず、剣山へと足を運んだはずです。そして剣山の山頂周辺に拠点を設け、そこで神宝と共に祈りを捧げながら霊性を極めた結果、倭国の女王として卑弥呼は君臨し、邪馬台国が発展を遂げたのです。剣山周辺を邪馬台国に比定することにより、元伊勢御巡幸の時代から邪馬台国へと歴史が繋がります。

画像ギャラリー :八倉比賣神社 / ササ原 / 今治 / 吉野川 / 剣山頂 / 若杉山遺跡 / 鮎喰川 / 淡路島 / 鐘崎 / 佐田岬 / 焼山寺 / 悲願寺 / 対馬 / 足摺岬 / 那賀川

東西徒歩5ヶ月、南北徒歩3ヶ月で、

東西徒歩5ヶ月、南北徒歩3ヶ月で、 東西徒歩5ヶ月、南北徒歩3ヶ月で、

東西徒歩5ヶ月、南北徒歩3ヶ月で、

とても興味深く拝見させていただいております。

ポイント9で青玉について述べていただいておりませんが、その後何か見つかったのでしょうか?

もし見つかったのであればお知らせください。