大陸からの出発点となる狗邪韓国

日本列島には海岸線の長さが100m以上の島が7000弱もあり、それが島国と呼ばれる所以です。島国の日本とは相対する朝鮮半島はアジア大陸の極東に位置し、韓国と北朝鮮の両国を合わせた領土の面積は、日本の本州とほぼ同等の21.9万㎢になります。

その朝鮮半島周辺も、実は南部と西部の海岸沿いには多くの小さな島々が散在し、その数は、およそ3~4千とも言われています。よって、朝鮮半島の北西部、西朝鮮湾から船に乗って倭国へ向けて旅立つということは、朝鮮半島に隣接する島々に沿って南下し、航海することを意味します。そして半島の最南端から邪馬台国の入り口となる最初の島、対馬へと海峡を渡るのです。まず、朝鮮半島からの船旅の起点となる狗邪韓国の港の場所にスポットを当ててみました。

從郡至倭 循海岸水行

「魏志倭人伝」より

歷韓國 乍南乍東

到其北岸狗邪韓國 七千餘里

郡より倭に至るには、海岸に沿って水行し、

韓国を歴て、しばらく南に、しばらく東に進み、

その北岸の狗邪韓国に到る。七千余里。

魏志倭人伝の記述によると、邪馬台国への旅は、朝鮮半島の帯方郡から船に乗って始まります。平壌近郊の大同江河川口の近隣にある帯方郡の港を出航し、狗邪韓国へ向けて朝鮮半島西側の海岸沿いを南下しながら数多くの島々を左手に眺めつつ、朝鮮半島の最南端まで航海するのです。そして済州島の手前から東方へ旋回し、釜山の南西に位置する巨済島(コジェド)周辺から舵を切り、その北岸にある目的地の狗邪韓国に到達します。

旅路の最終目的地である邪馬台国の方角は、帯方郡の東南方向ですが、史書の記述では航海上のルートについても、その地点ごとに方角を個々に明記しています。よって、「その北岸の狗邪韓国に到着する」の意味を周辺の地理的条件と照らし合わせて検証すると、巨済島周辺まで東に進んだ後、北上して「北側の岸」に在る港に着岸すると理解できます。また、その狗邪韓国の港が北向きであり、北側から回り込んで「北岸」に船を着岸させるという解釈も可能です。

「その北岸」の意を「倭国の北岸」と解し、狗邪韓国を倭国の領土とする見解もありますが、海を隔てた狗邪韓国を倭国の「北岸」と考えるには無理があります。「魏志倭人伝」の主旨からしても、倭国の領域をそれほど厳密に特定するものではないことに留意する必要があります。その文脈からは、東方に航海した後に「北の岸」となる狗邪韓国へ向かうという意味は明確です。朝鮮半島最南端の地形を検証する限り、釜山の手前にある巨済島から必然的に北方に向かう航海路を想定することに何ら矛盾はありません。

朝鮮半島最南端の港町

平野部の少ない朝鮮半島ではありますが、最南端の都市、釜山の南西には広大な三角州が広がり、そのデルタを中心として港町は発展し、やがて狗邪韓国として知られるようになります。そこは東西の人と物の流れを交える陸海双方の交通拠点として、重要な位置を占める地域となり、また、倭国への入り口でもある対馬と行き来する際の大陸側の玄関としても、その名を知らしめるようになります。狗邪韓国は、まさに倭国へ旅立つための拠点に相応しい場所であったと言えます。

ごく一般的には狗邪韓国の港は釜山南西部の河川口付近、もしくは岬周辺にあると考えられてきました。釜山の河川口は全幅が6~7kmにも及ぶ広大な三角州であり、港町が栄えるには絶好の条件が整っていました。また、朝鮮半島の平野は西部に多く、人と物の流れは西から東、そして北から南へと向かっていて、陸海路双方の利便性を考慮すると、半島の最南端近郊にある釜山に隣接する河川口周辺に港を構築することは理に叶っています。その狗邪韓国の港から船に乗って対馬へと向かいます。

釜山と対馬の距離は、わずか50km!

古代社会においては倭人だけでなく、大陸からの移民や海人さえも対馬海峡と朝鮮海峡を航海しながら、朝鮮半島と九州間を頻繁に行き来していたようです。そして海峡に浮かぶ対馬や壱岐などの島々にも、大陸からの旅人が渡来しました。遠く離れた離島ということもあり、あえて国境のような対外的な接点にこだわる必要もなく、島々の文化が発展することになります。その結果、渡来者の影響を受けながらも海人文化とも称すべき伝統が培われることになります。大陸との交流が古くから存在していた証の1つとして「魏志倭人伝」には、対馬および壱岐の住民が「南北(倭と韓)から米穀を買い入れている」と記載されています。

その対馬とは、釜山の海岸から眺めることができるほどの距離にあります。対馬への渡航距離は、釜山西南の岬から対馬の鰐浦までが49.5kmであり、対馬までの最短距離として知られています。対馬北部から釜山までは、櫓を漕いで約8時間ほどで到着したという話も伝わっていることから、朝鮮半島と対馬の行き来は、遠い昔の時代より時間との戦いが注目されていたのではないでしょうか。

古代の航海は、日中の明るい時間帯に海峡を渡ることが必須でした。夜間の航海には多くの危険が伴うことからしても、いかに短時間で海峡を安全に渡りきるかが問われたことでしょう。それ故、対馬の北端へは釜山からが最短距離であるという地理的要因の優位性から、狗邪韓国の港も釜山界隈の海岸沿いにあったと考えられてきたのです。ところが、この想定には誤算があったようです。

狗邪韓国は釜山の西方、巨済島

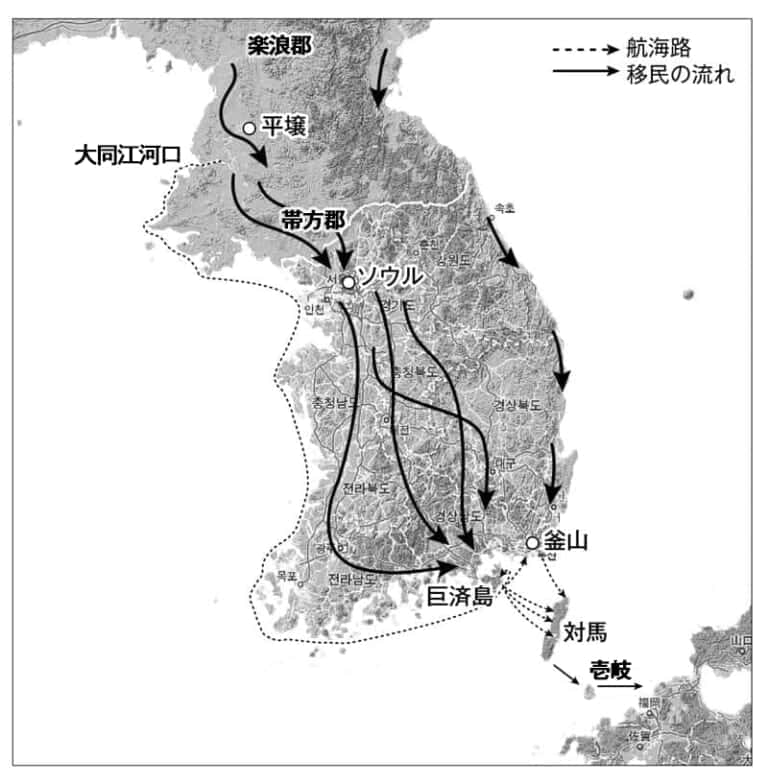

古代、大陸から朝鮮半島に向かった大勢の移民の流れを振り返ると、朝鮮半島の古代史は東アジアからの移民の歴史であると言っても過言でないほど、影響を強く受けていることがわかります。中国を中心とする東アジアから押し寄せる移民の波は、主に朝鮮湾沿いの陸海を通じて半島の北西部から流入し、多くの村や都市が徐々に南に向かって造成されました。山岳地帯が多い朝鮮半島の東部では、居住に適切な地域が少なく敬遠されがちでしたが、それでも東アジアの極東北部から東海岸沿いに南下してくる移民も徐々に増加したのです。

その結果、東アジアからの移民の波は、短期間のうちに朝鮮半島の最南端にまで押し寄せてくることになります。そして史書にも記されているとおり、これらの移民の中には、倭国への玄関となる狗邪韓国を通過点として、そこから対馬、壱岐、そして日本列島へと旅を続けた人々が少なくなかったと推測されます。

その人数は、数世紀にわたる倭国の古代史の流れの中で、最終的には100万人を優に超える膨大な数に達したと推測されます。そのような倭国への移民の流れから察するに、狗邪韓国の港の位置は、陸海双方の利便性に優れた地理的要因を満たす場所であったに違いありません。特に人力による帆船しかなかった時代においては、港の立地条件は地域発展に不可欠な最重要課題の1つであり、狗邪韓国の港も例外ではありませんでした。

そのような視点から、朝鮮半島南部を介した対馬への渡航者の動きを地図上にプロットしてみると、これまで港が存在すると言われていた釜山周辺の位置が、やや東方に寄りすぎていることに気付きます。これでは、朝鮮半島の西海岸側から長旅を経て狗邪韓国を訪れる船の渡航距離が、不必要に引き延ばされてしまいます。狗邪韓国の港は釜山よりも西方、巨済島の周辺にあったと想定することにより、古代の渡航経路が分かりやすくなります。

「魏志倭人伝」には「暫くは東にすすんで、その北岸の狗邪韓国に到着する」と記載されています。狗邪韓国の場所は朝鮮半島の最南端にあり、しかも船で向かうと、その北岸に着岸するということです。それは、その港の場所が入り江になっているか、もしくは島の北岸のいずれかであることを意味します。巨済島の周辺には多くの入り江が存在します。それ故、狗邪韓国の港は巨済島の周辺にあると想定することにより、中国史書の記述と合致します。

狗邪韓国から対馬へのルート

朝鮮半島の最南端、狗邪韓国から対馬の西岸に向かうという前提で、半島からの出発地点を振り返ってみましょう。倭国に向かう民を乗せた船が、朝鮮半島の最南端を経由して狗邪韓国の港に一旦着岸し、そこから対馬へ航海したという史実に基づいて地図を検証すると、釜山から対馬北部へV字型に逆戻りするよりも、その手前に浮かぶ巨済島(コジェド)東側の沿岸から対馬の西海岸中心部を目指した方が、圧倒的に有利であることがわかります。

巨済島の東岸には複数の小さな入江と岬がありますが、東南方向に向いた大きな岬の先端から対馬の伊奈崎までの距離は55km、海神神社までは60kmであり、釜山から対馬の最短距離と大差が無いだけでなく、巨済島から釜山方向への航海ルートもまったく距離の無駄がない絶好のロケーションと言えます。また、対馬の西岸中心部の港を目指していると想定できることから、たとえ対馬海流に流されたとしても、島の海岸線が目的地の北部に暫く続くので安心です。

もし、狗邪韓国の巨済島を通り過ぎてしまい、釜山まで航海するということは、およそ30kmも余計な渡航を中国側からの長旅の最後に強いられることになります。しかも釜山から対馬の鰐浦まで航海した後、そこから対馬の最南端まで海岸沿いを南下しなければなりません。その結果、巨済島から対馬の西海岸中心部に渡るよりも、最北端から伊奈崎まで25km、海神神社までならおよそ38km、南方への渡航距離が延長されることになります。巨済島に港の拠点を置くことにより、これらの地理的問題を解決することができるのです。

巨済と狗邪は同じ場所?

古代、狗邪韓国の港が巨済島周辺に存在したと考えられるもうひとつの理由が、その名称です。巨済島と狗邪の地名は元来一緒の言葉であり、別々に漢字が充てられた可能性があります。

巨済島はハングルで「コジェド」と発音しますが、「コ」の母音は「オ」と「ウ」の中間音であることから実際には「クジェド」とも聞こえます。また、狗邪韓国の狗邪(クヤ)ですが、呉音、すなわち漢音が学ばれる以前、奈良時代よりも昔に遡って朝鮮から伝承された漢字の読みを用いると、狗邪は「クジャ」と読みます。呉音で島は「トウ」ですから、狗邪島は「クジャトウ」と発音されたことになります。それ故、狗邪と巨済は、元来、どちらも一緒の場所を指していたと考えられるのです。

史書が指摘する「北岸」の狗邪韓国とは巨済島と想定することにより、狗邪韓国から対馬への航海ルートが浮かび上がってきます。そして古代、多くの船が巨済島から対馬へ渡来したことから、対岸の和多都美神社においては航海の安全を祈願しつつ、参道の鳥居が巨済島に向けて建てられたのではないでしょうか。