目次

邪馬台国への古代ルート

朝鮮半島から九州へと向かう邪馬台国への旅路の途中、対馬海峡には数多くの島が存在します。そして九州北部の陸地に到達した後、山あり、川あり、崖もあり、大自然が生み出すさまざまな地勢に直面します。古代の民は、それらのハードルを乗り越えて、長年に渡る経験則に基づき、最善の海路と陸路を見出しながら旅していたと想定されます。邪馬台国への旅路は1か月も続くほどの長旅となるため、できるだけ早くかつ安全に目的地に到達することを目指したはずです。よって、最短距離のルートを模索しながら、時には距離よりも安全性を重視する道が選ばれたのです。

例えば狗邪韓国から末盧国へ進むには、玄界灘を一気に航海して海難リスクを背負うのではなく、安全性とかかる時間とのバランスを考えながら、海峡を渡るルートが常道化されたと想定されます。その結果、朝鮮半島から対馬へ渡航し、そこから島の西岸沿いを南下して、壱岐へと渡るルートが主に用いられたと推測されます。その後、壱岐から海峡を渡り、九州北部の末盧国に到達します。

末盧国からは陸行と水行を繰り返しながら、長年に渡り培われてきた経験則を活かした最善のルートで邪馬台国へ向かいます。こうしてでき上がった邪馬台国への道筋は、最も安全に、かつ早く、目的地まで辿り着けるベストルートだったのです。よって、目的地の邪馬台国が如何に遠い秘境の地にあったとしても、旅人は到達することができました。

末盧国のデータを記録した「魏志倭人伝」

その邪馬台国への道の途中にある九州のランドマーク、末盧国ついて詳細が記しているのが「魏志倭人伝」です。そこには中国からの識者が倭国を訪れた際、新天地で見た現実の内容、感じたことなどが克明に記録されています。それは一種の観察記録のようなものであり、そこに記載されている内容をよく理解することが、末盧国の比定地を見極める鍵となります。

「魏志倭人伝」には倭人が住む邪馬台国について、以下の記述が見られます。

倭人在帶方東南大海之中 依山㠀爲國邑

倭人は帯方の東南、大海の中に在り、山や島によって国や村を為す。

「魏志倭人伝」より

そして壱岐から先にある末盧国については、距離の記載もあります。

又渡一海千餘里 至末廬國

また、一海を渡ること千余里、末盧国に至る。

「魏志倭人伝」より

これらの文面には、倭人が住むとされた邪馬台国の方角に関する情報だけでなく、そこに至る旅路の途中にある末盧国の場所を特定するために必要な距離のデータも含まれています。その内容から、朝鮮半島の北方、帯方郡から見て東南方向に倭国が位置していたことがわかります。それ故、朝鮮半島の最南端、狗邪韓国を出発してから対馬、壱岐を経由して末盧国へと向かう船旅も、およそ東南方向へ進んだと推測できるのです。

壱岐から末盧国への海の旅は、その距離が1000余里と明記されています。壱岐は九州の北方にある離島であり、そこからの距離が1000余里とするならば、1里の距離が何mであるかを見極めることが重要です。さまざまな説がある中、1里を短里と解釈し、その距離をおよそ70~80mと想定すると、壱岐から70~80km離れた場所で、かつ東南の方向に末盧国があると想定できます。

果たして、壱岐からその距離と方角の場所に、末盧国が存在したのでしょうか。邪馬台国へ向かうという前提で最善のルートを辿るならば、必然的にその道すじを見出すことができるはずです。まず、その方角について検証します。

邪馬台国への旅路は東南方向

邪馬台国へ向かう最初の出発点が朝鮮半島の帯方郡でした。そこから海を渡り、最終目的地の邪馬台国へ行くためには、まず、目的地の方角と、経由する島々までの距離を把握しておくことが重要です。「魏志倭人伝」に、邪馬台国への旅路が狗邪韓国から見て東南方向へと続くと明記されているからです。今一度、そのルートの全体像を捉えるため、起点となる帯方郡から旅することの意味を振り返ってみます。

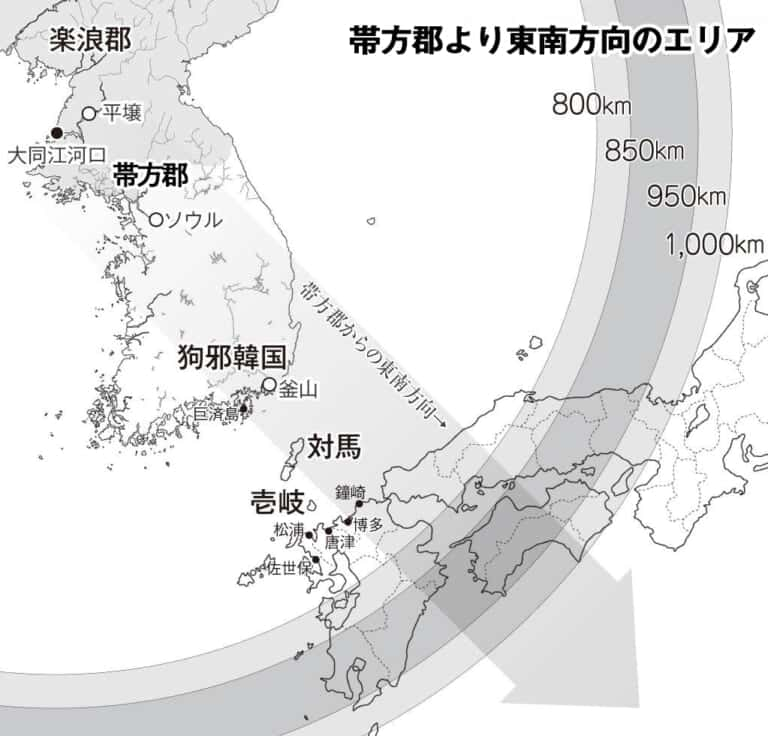

まず、朝鮮半島と日本列島の地図を見ながら、帯方郡から最終到達点である邪馬台国が存在したとされる東南方向に注目します。帯方郡の起点は平壌から大同江河口の西側までの中間地点と想定します。そこから東南135度の方向、地図上では右下に向けて線を引きます。するとその矢印は朝鮮半島から日本の九州の東岸、四国寄りの地域を通り抜けることがわかります。そして許容範囲として30度の幅を持たせ、135度線から双方向に15度ずつ広げます。このシェードに覆われた帯方郡から東南方向に広がるエリアには、九州全土と四国もほぼ全域が含まれます。このシェードが示すどこかに、邪馬台国が存在していた可能性が高いと考えられます。

帯方郡から東南方向への海路を検証すると、朝鮮半島から倭国へ至る海上のルートは、西は長崎県の平戸から、東は山口県の長門付近まで大きく広がっていた可能性が見えてきます。対馬から壱岐に渡り、そこから玄界灘と呼ばれる海難の多い海域を越えると、九州の北部に到達します。その中心となる着岸地点は、壱岐から近い鐘崎から佐賀の松浦までのエリアと推測されます。そのどこかに末盧国の港がありました。

末盧国への距離は1000余里

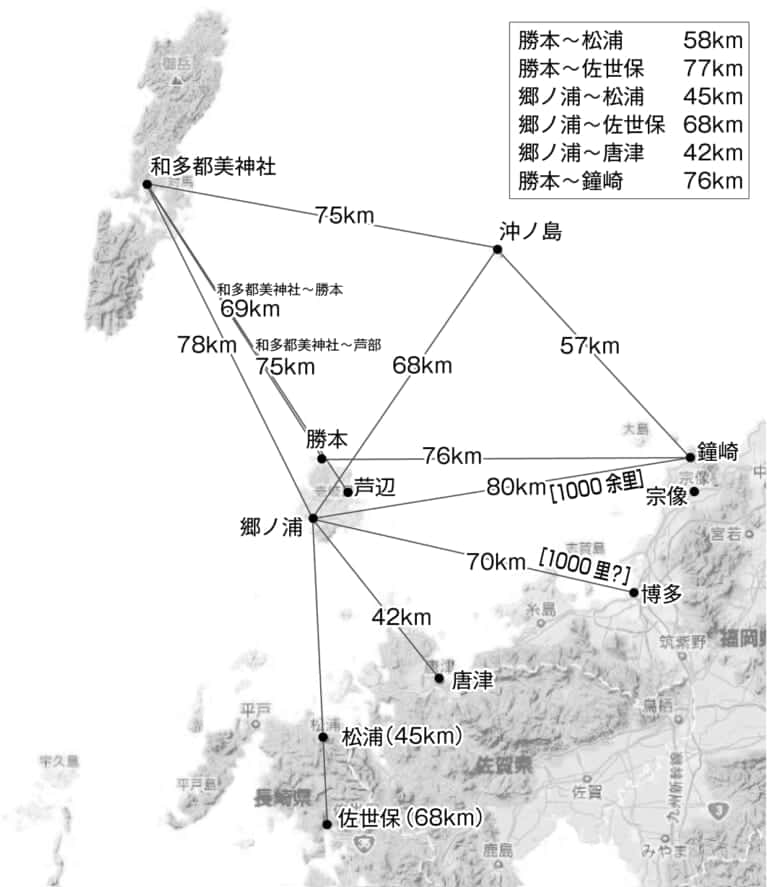

次に、壱岐から末盧国までの距離に注目です。「魏志倭人伝」によれば、狗邪韓国から対馬、そして対馬から壱岐までの距離はどちらも1000余里であり、同様に壱岐から末盧国の距離も1000余里と明記されています。短里が70~76m程度であるという前提で考えると、末盧国までの距離は少なくとも70kmになります。

ところが末盧国を松浦と比定した場合、壱岐の北部、勝本からは58km、郷ノ浦からは45kmしかありません。短い渡航距離は船旅の利便性において有利なのは確かですが、史書が証する距離の記述と合致しないことが問題です。勝本から松浦までの58kmという距離を1里70mで計算しても、830里ほどにしかなりません。1里76mで計算すればさらに短い760余里となり、どちらをとっても1000余里からはほど遠い数字です。

では、壱岐から1000余里、70~76kmあまりの距離にあたる港町とは、九州のどの地域に該当するのでしょうか。もし、壱岐から南方へ向かい、松浦の方角へ1000余里航海するならば、長崎の南沿岸にある佐世保周辺まで旅することになります。しかしながら、それでは中国史書が証している旅の方角とは異なります。また、郷ノ浦から唐津までは42kmしかありません。よって唐津も該当しません。

壱岐から東南方向に航海したと想定すれば、どうでしょうか?郷ノ浦から博多までは70kmあり、1000余里の範疇に該当します。東の方角にある鐘崎までは80kmほどですが、1000余里という記述からして76kmを多少超えても問題はありません。また、壱岐の北岸にある勝本から鐘崎への距離はおよそ76kmであり、鐘崎も壱岐から1000余里と解釈できます。つまり史書の1000余里というデータを文字どおり理解するならば、東南東にある博多、もしくは東の鐘崎に向かう選択肢に分があることがわかります。

壱岐から見て鐘崎は東方向となりますが、全体のルートからすると鐘崎の位置は東南方向に収まっており、有力な選択肢となります。鐘崎と隣接する宗像を末盧国に比定することにより、その後の邪馬台国への道すじが見えてきます。

末盧国は佐賀の松浦か?

邪馬台国への玄関となる末盧国の場所については、佐賀の松浦が候補地として挙げられる場合が多いようです。松浦は遠い昔から対馬や壱岐との交流において北九州側の中心地の1つであり、壱岐からは松浦地方を見渡せるほど距離が短いこと、そして松浦の名称が末蘆に類似している点などがその理由です。末盧国を九州の松浦に比定する学説は少なからず支持を得ているようですが、その問題は、中国史書の記述と合致しない点が多々あることです。末盧国の方角と距離、そして国周辺の地理と人家数に注目しつつ、今一度、「魏志倭人伝」の記述を振り返ってみます。

末盧国の人々は、「山裾や海浜に沿って住んでいる」と「魏志倭人伝」には記載されています。よって、その場所は海沿いの漁村を中心とした村落であるものの、海辺のすぐ近くには山があったと考えられます。漁業を生活手段とする村落は海浜の近くに集まり、住民の一部は近隣の山裾にも居住していたのです。末盧国の「国」という言葉から、一見、海あり山ありの広大な都市を想像しがちですが、当時は漁村であってもその地域を「国」と呼ぶことがありました。よって、記述のとおりに末盧国とは、山裾や海沿いに発展した漁村であり、実際はその漁村周辺の地域を含むエリアを指していたと考えるのが妥当です。

ところが末盧国に比定されがちな松浦は壱岐からの距離が短いだけでなく、方角も東南方向からそれてしまいます。また、松浦の地形は、海浜の中心に向けて志佐川が流れ、河口付近にデルタが広がっているという特徴があります。そのデルタは住居に適した平野部を提供し、中心を流れる志佐川の内陸、その両側には5km以上も細長く、平坦な土地が続いています。その志佐川に沿って、小さな山々が東西双方を1kmほど隔てて続いています。この松浦の地の利を活かすためには、やはりデルタと川沿いの平野をフルに活用する必要があります。特に古代社会においてデルタは今よりも広がっていたと推測されるため、平坦な土地の活用が重要視されたことでしょう。

その実態は、航空写真を用いて松浦の地勢に関わる特異性を参照すると、一目でわかります。つまり、松浦ではデルタ、および海浜沿いに村落を造成することが自然の流れであり、わざわざ内陸の川沿いに並ぶ山裾に沿って居住する理由が見出せないのです。さらに、村の周辺が雑草に覆われているという点についても、松浦の地形に比定すると、矛盾が生じてしまいます。なぜならば、松浦は町の中心に志佐川が流れているだけでなく、その川沿いに平野が開かれているため、周辺が雑草に覆われているという閉塞感がなかったはずです。これらを総合的に考えるならば、松浦を末盧国の比定地とするのは難しそうです。

末盧国に比定される松浦や唐津など、九州の北部に位置する都市や町は、朝鮮半島の帯方郡から見て東南の矢印が差す方向から外れていることにも注視する必要があります。佐世保に至っては朝鮮半島の最南端、狗邪韓国のほぼ南方に位置し、東南方向からかなりずれていると言わざるを得ません。さらに文化的な背景を探っていくと、末盧国はアワビ捕りで知られていたと史書に記されています。ところが松浦には素潜りで生計を支えていたという歴史が残されていないのです。つまるところ佐賀の松浦を末盧国に比定すると、東南方向へ「1000余里」の距離にあるはずの末盧国の場所や、アワビ捕りの文化に関する「魏志倭人伝」の記述について、説明が難しくなります。

佐賀の唐津、博多が末盧国?

松浦の東にある佐賀の唐津を末盧国に比定する説もあります。しかし、唐津の中心を流れる松浦川の河川口は広大であり、唐津湾全体に広がるデルタは、その海岸線上の間口が10km以上に及びます。また、デルタの近郊には鏡山以外、ほとんど山らしい山が存在しないのです。これら唐津の地勢を見る限り、邪馬台国の時代に4000戸の人家で収まるような小さな国であったとは到底考えられず、実際の人家の数は遥かに多かったと思われます。よって、唐津を末盧国に比定し、その山裾や海沿いに村落が発展したと想定するのは、松浦以上に困難であると言えます。

同様の結論は、博多についても言えます。博多こそ、都市の発展に相応しい広大な平野部に恵まれた、九州一の地の利を誇る地域です。それ故、「山裾や海浜に沿って住む」という言葉が該当しないのです。これら地形の特色は、松浦、唐津、博多ともに、その航空写真を見れば、一目瞭然であり、末盧国に関する中国史書の記述内容にそぐわないことがわかります。

これらの検証内容から、末盧国の比定地として、中国史書の基準に合致する内容の場所はただ一つ、鐘崎と言えるでしょう。そして末盧国を鐘崎と想定することにより、そこから先の邪馬台国への道も、史書の記述どおりに見事につながってくるのです。

東南方向12000里にある邪馬台国とは

方角とともに距離のデータも重要な指標として中国史書では記録されています。そのデータから末盧国だけでなく、その延長線にある邪馬台国の場所も考えてみましょう。同じ地図に今度は、邪馬台国までの距離を把握する1つの目安として、帯方郡から邪馬台国までの距離として史書に明記されている12000里を、扇状にプロットしてみました。短里の距離は解釈がさまざまで、距離の数字は多少なりとも丸められていることから、実際の距離と考えられる数字の可能性に幅を持たせ、そのバリエーションをシェードで区別して表記します。

まず、全体の距離として掲げられている12000里については、11500~12500里と想定しました。そして短里の距離は、下限を70m、上限を80mとし、中間の75mを平均値とします。すると帯方郡から邪馬台国の距離は、最短805km、最長1000kmの範疇に収まります。その距離を地図上にプロットし、狗邪韓国から旅立つ方角も記載したのが「帯方郡より東南方向のエリアと距離」の地図です。邪馬台国の場所として可能性がある地域は帯状に示され、薄い帯のエリアよりも、濃いエリアの方がおよそ中心値に近いことから、より可能性が高い場所と言えます。

この距離を表記する扇状のシェードと、方角の矢印が重なるエリアが、実は、邪馬台国の最終到達点としての可能性が最も高い地域であると考えられます。九州では大分県と宮崎県の一部、四国では愛媛県と高知県の全域が網羅されています。また、東南方向に多少の含みを持たすならば、宮崎県の南部や徳島県も該当する可能性が見えてきます。これらの方角と距離の検証は、あくまで参考資料にしかすぎませんが、史書の記述に信頼を置くという前提に立つならば、十分な根拠となり得る可能性を秘めています。邪馬台国への道は、東南方向へと続きます。