鮎喰川流域から始まる陸行30日の旅

「魏志倭人伝」には、投馬国から10日間の水行と30日間の陸行を経て、邪馬台国へ到達すると記されています。中国史書に綴られている邪馬台国のイメージは秘境の地に栄えた国家でした。邪馬台国が厳しい山岳地帯に囲まれた山上周辺に広がっていたと想定すると、徒歩で30日かかるという史書の記述が現実のものとして浮かび上がってきます。

普通の山道ならば30 日も歩くと、1000km以上進めるはずです。しかしながら急斜面が続く四国山岳地帯の中でも、特に徳島の山岳地帯は勾配が急なため状況が一変します。地域の最高峰である標高1955mの剣山は西日本で2番目の高山です。その頂上まで東南の太平洋側からは40km弱、北東の徳島や東かがわ、北西の四国中央からは50km少々しかありません。そして山岳地帯は無数の断崖や絶壁で覆われているのです。そのような厳しい徳島の山岳地勢を前提に考えると、数十kmの山道を進むのに30日かかっても不思議ではありません。

人が簡単に足を踏み入れることができない厳しい山岳地帯の奥地に存在した国家と推測されるだけに、そこに向かう旅人らは安全かつ、最短の日数で移動できるルートを厳選したはずです。よって、投馬国から出発する船が最後にどの地域の波止場にて下船し、30日にわたる陸路の旅をスタートするかが邪馬台国への道を見極める鍵となります。投馬国の比定地を四国の讃岐平野、今日の高松周辺とし、南方に向かって残り10日間の船旅を続けると、その途中で四国の東岸、吉野川の河口に到達します。そして吉野川を上流に進み、さらに支流となる鮎喰川流域から上陸すると、想定する10日間の船旅が完結します。そこから四国の山奥まで、30日続く徒歩の旅が始まるのです。

陸路のスタート地点は八倉比賣神社

四国上陸の最終地点と考えられる周辺の地域の水辺に、卑弥呼の伝承が残る八倉比賣神社が建立されていることは注目に値します。八倉比賣神社の歴史については1779年に書かれた社縁記や、その後、1818年から1830年にかけて記録された「天石門別八倉比賣大神御本記」があります。江戸時代では八倉比賣神社の祭神は「杉尾大明神」として知られ、地元の人々は「杉尾さん」と呼んでいました。境内はおよそ6000坪と広く185段の階段を上ると社殿に至ります。

八倉比賣神社の祭神は八倉比賣神、天照大神です。両者は同一と思われがちですが、存在した時代が異なることから、その生まれ代わりのように考えられていたと推測されます。社殿奥の小高い丘を上ると、奥の院には高さ60㎝ほどの5角形の石積みがあります。その中央には「おふなとさん」と呼ばれる形状の石組の厨子があり、中には石神像が祀られています。

社名の由来は志賀博士によると、「木延山は二百メートル餘の主峯を中心に南北に小峯を敷ケ宛、起伏せしめ八倉の名に相応しいからであろう」としています。そして地の利に恵まれていることから地域一帯は重要視され、周辺には国府ができました。こうして八倉比賣神社は阿波国第一の社になったと考えられています。八倉比賣神社が建立されている山は気延山と呼ばれ、一帯には古墳の遺跡が多く、さまざまな遺物が発掘されています。

古代では神社のある小高い丘の近くまで吉野川の入り江が食い込んでいたため、八倉比賣神社は鮎喰川が合流する周辺の水辺に面していました。そして上流に向けて進むと、周辺の地域には八倉比賣神社と同様の「おふなとさん」と呼ばれる祠が建てられています。これらは多くの船が吉野川から八倉比賣神社の界隈まで渡航し、鮎喰川を上った証と考えられます。周辺地域に建てられた「おふなとさん」は古代、旅人が邪馬台国へ向かう際、八倉比賣神社近くまで船で渡り、鮎喰川の上流から四国山上を目指して陸路を進んだ史実を示唆しているようです。この八倉比賣神社の周辺から、陸路の旅は始まります。

四国山上を目指す最短の陸路

実際、邪馬台国を目指した民は、どのようなルートを辿り、30日という長い期間をかけて四国の東岸から山岳地帯へと向かったのでしょうか。まず、鮎喰川が吉野川に合流する地点に建立された八倉比賣神社近くの波止場で下船し、そこから川沿いに山道を進んで今日の神山町方面まで緩やかな斜面を歩いて行きます。交通の要所であり、水源にも恵まれている神山町は、今では大きな町に発展しています。神山町周辺が古くから神領と呼ばれているのは、そこから先は神の領域に入ると認識されていた時代があったからと推測されます。

神山町から先は四国山上、徳島の山岳地帯にあると想定される邪馬台国に向かって西方に進みます。その山道の初めは、今日の県道438号に沿うような東西に長く続くルートであったと考えられます。西方に聳え立つ剣山までは直線距離で28km、今日の自動車道を行けば50kmほどです。しかしながら神山町から徒歩で進む場合は山岳地帯の麓に近づくにつれて勾配が急になり、一旦山岳地帯に入ると多くの断崖に囲まれ、歩行に支障をきたす難所が随所に存在します。それ故、幾度となく迂回を繰り返しながら進む必要があったのです。高低差も1700mに及び、実際の歩行距離は数百kmとも言えるほどの厳しい山道になります。よって30日という長期間の旅が現実味を帯びてきます。こうして長い山道を西方に向かって進み続けると、やがて剣山周辺の麓に辿り着きます。

四国山地の中でも徳島の山岳地帯は急斜面が続くことで知られています。そのような一見して人が寄り付きづらい山奥であっても、女王卑弥呼は何かしら特別な意味を持つ場所を見出したのではないでしょうか。人里離れた山奥だからこそ、卑弥呼は思いのままに祭祀活動を執り行い、霊力を研ぎ澄ますことができたのです。そのような修験道の鍛錬にも匹敵するような山として浮かび上がってくるのが剣山です。その頂上周辺まで八倉比賣神社の界隈から歩くとするならば、30日の陸行が正に現実味を帯びてきます。その地域最高峰となる剣山にて卑弥呼は神を祀り、自らの祈りの場としつつ、周辺地域に集落を築いたと考えられます。そして卑弥呼の霊力を慕う人々が続々と結集し、瞬く間に地域一帯が聖地化され、大きな国家へと成長したと想定すると、中国史書に記載されている歴史の流れに繋がります。

徳島の山岳地帯を取り囲む断崖絶壁

徳島の山岳地帯は壮大なスケールの峡谷を誇示しています。一旦、鮎喰川沿いを離れて山中に入ると、突如として歩行するのも危険な急斜面ばかりの山々が続き、傾斜が45度を超える場所も少なくありません。そして人が上り下りすることができない断崖や絶壁が旅人の行く道を阻むのです。それ故、急斜面では山中を横切って進む山道を見出す必要があり、ジグザグに大きく迂回しながら山を登ることを強いられます。こうしてとてつもなく長い時間、荷物を背負いながら登山するため、邪馬台国へ到達するには30日間という長い日数、陸路を歩まなければならないのです。山岳地帯の絶壁に囲まれた急斜面の光景は、今日でも国道438号線から一目で見渡すことができます。

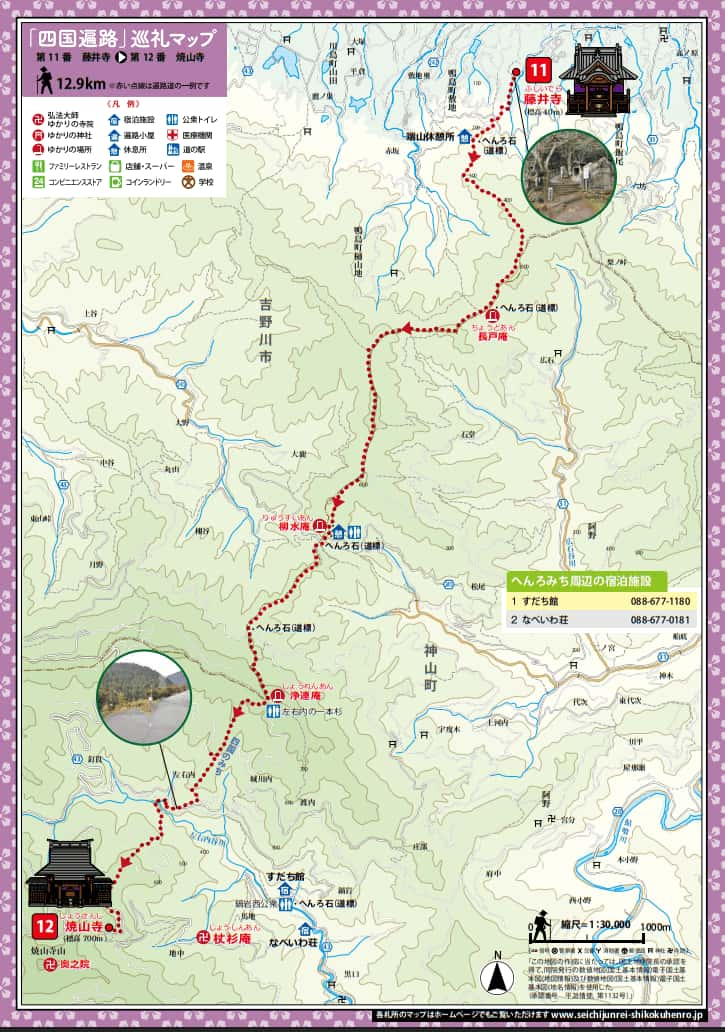

人里離れた徳島の山岳地帯を歩む山道については、今日、四国八十八ヶ所霊場の遍路みちからも垣間見ることができます。例えば第11番札所藤井寺から第12番札所焼山寺までは、往古の遍路みちの有様を留める急勾配の狭い山道が続き、頑強な足腰がなければ歩き抜くことができない難関として有名です。藤井寺がある北方の吉野川沿いから剣山に向けて登る山道は、東方の徳島側からのルートよりも距離が短いために急斜面が多くなります。直線距離では8km少々しかなくとも、実際には標高40mの藤井寺から山を2つ越えて標高700m近くの焼山寺までの標高差を登り詰めなければならないのです。急斜面を伴う山道における実際の歩行距離は直線距離の数倍になることもあり、丸1日歩き続けるお遍路さんは少なくありません。どうりで冬の遍路みちを第12 番札所に向かったお遍路さんらは、昔から死を覚悟していたと言われた訳です。途中で怪我をしたり力尽きたりしてしまえば、それが命取りとなって山で命を落とすことを意味していたのです。よって白い衣を身に纏い、いつ死んでも良いという信念を持って遍路に臨んだ訳です。

これら急勾配が多い焼山寺までの山道でさえも、その後に続くさらに厳しい山道の始まりにしかすぎません。焼山寺山の中腹700mの地点に焼山寺は造営されています。焼山寺山の標高は938mであり、その南方を見渡すと倍の標高を誇る徳島の山々が聳え立ちます。南西方向には、かつて人を寄せ付けない険峻な山として知られた1495mの雲早山があります。西側の釜谷峡を越えると、ほとんど人が足を踏み入れることのない深い原生林に囲まれた1627mの高城山が続きます。そこからさらに尾根伝いを西方向に進むと剣山に至ります。霊峰に進むために、断崖絶壁を踏破してでもひたすら山道を登り続けた古代の民だったからこそ、船を下りてから邪馬台国へ到達するまで30日という長い期間を要したのではないでしょうか。その陸路を辿っていけば、邪馬台国の場所が見えてきます。

陸行30日の行き先は剣山の山頂周辺

邪馬台国は20~30万人の人口を有する大きな国家であり、その領域はとても広かったと想定されます。女王国とも囁かれた国の中心地に行くには、四国徳島の吉野川河口から八倉比賣神社を経由して支流の鮎喰川を途中まで船で上り、そこから30日間、山道を歩く必要がありました。それは邪馬台国が、四国の山岳地帯にあったことを意味します。

徳島の沿岸に近い場所から30日間歩き続けると、果たしてどこまで行くことができるのでしょうか。海岸から西方には徳島の山岳地帯が広がり、西日本で2番目の標高を誇る剣山を中心として多くの連山が地域一帯を埋め尽くしています。今日では車が行き来できる道路網が整備され、登山道もGPSを使いながら歩いて行けることから、はた目には山岳地帯の厳しさがわかりづらくなっています。今一度、徳島の沿岸から山岳地帯に向けて、30日間歩く難しさを見極める必要があります。

四国山地の中でも、徳島の連山に囲まれた地域一帯の急斜面や断崖は一目瞭然です。徳島の山岳地帯に車で向かい、ヘアピンカーブをいくつも通って高所まで到達すると、岸壁と急斜面が連なる山々の山麓を目の当たりにします。そのような険しい山岳地帯に古代の民は足を踏み入れなければなりませんでした。そして地域の最高峰を目指して断崖絶壁を迂回しながら大変厳しい山道を登り続けた結果、30日もの長い時間がかかったのです。

吉野川河口の周辺から歩いて30日かかる場所を推測すると、剣山の山頂周辺が候補地として考えられます。古代の民は剣山周辺に存在した邪馬台国の中心地を目指して、「陸行30日」の旅をしたのではないでしょうか。すると「魏志倭人伝」に記載されている「水行10日」と繋がり、投馬国の比定地である讃岐平野から吉野川を経由して、山上国家が存在したと想定される剣山周辺地域への旅のルートが浮かび上がってきます。邪馬台国を目指した民の行き先は、徳島の山岳地帯であった可能性が見えてきました。

画像ギャラリー:八倉比賣神社 / 気延山 / 穴吹川 / 鮎喰川 / 吉野川 / 剣山 スーパー林道 / 四国 急斜面 / 四国八十八ヶ所霊場 第11番札所 藤井寺〜第12番札所 焼山寺