目次

「八雲立つ出雲」の不思議

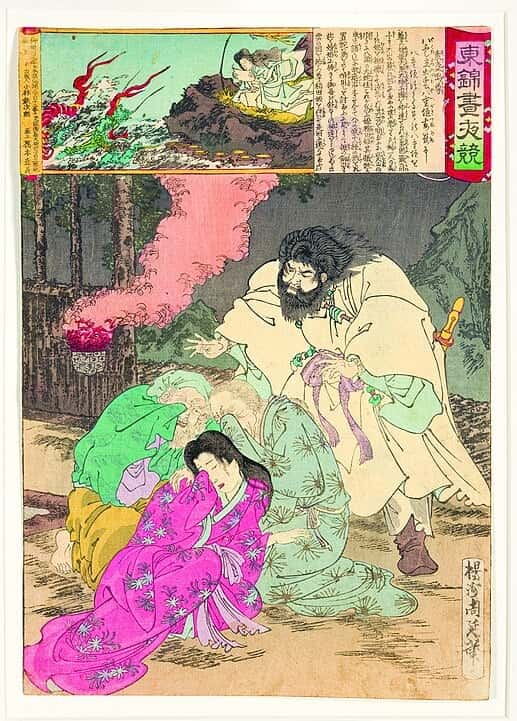

「八雲立つ 出雲」(ヤツメサスイツモ) は、古事記の中でも最初に記載されている歌であり、それが日本最古の和歌とも言われてきた所以です。その歌詞は、「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠めに 八重垣作る その八重垣を」と綴られています。古事記によれば、スサノオノミコトとクシナダヒメが新居を求めた際に、雲が立ち上がるのを見て、スサノオがこの歌を詠んだと伝承されています。

この歌の趣旨は、スサノオが出雲の地に宮を建てた際、幾重にも重なった八重に湧き出る雲が立ち上がっていたことから、その流れに沿って八重垣と呼ばれる垣を作り、二人を囲いつつ、妻クシナダヒメを守り、出雲の地においてスサノオは妻と共に住まわれた、と解釈するのが通説です。しかしながら、歌詞の中には難しい表現も含まれていることから、簡単には結論が出ません。

例えば、歌の中では3回も繰り返して「八重垣」が用いられているだけでなく、「八雲」という言葉から歌が始まっていることから、この短い句の中だけで「八」の文字が4回も使われています。そこまで「八」という文字を強調するには、何かしら理由があるはずです。また、歌の中には「妻籠め」や「八重垣」など、日本語で読んでも不明瞭な意味の言葉が含まれています。雲の垣を表現するのに何故、「八重(ヤエ)」という言葉が使われたのかなど、日本語では理解が困難です。よって、それらの解釈においてもさまざまな見解があるようです。

一見して日本語では意味が不可解であっても、日本語の発音のままヘブライ語で解釈してみると、意外にも最初から最後まで読み通すことができるだけでなく、言葉の意味合いにおいても何ら矛盾なく、作者のメッセ―ジをくみ取ることができます。果たしてヘブライ語で読む歌の意味とは、いかなるものなのでしょうか。

「八」は「神」を象徴する言葉

「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」の和歌をヘブライ語で読むにあたり、まず大切なポイントは、「八」「ヤ」を「神」と理解することです。「ヤ」という言葉は、ヘブライ語で神を意味する「ヤ―ウェー」の頭文字であり、イスラエル人にとっていつの日も、「ヤ」は神を意味する言葉なのです。

それ故、「ヤ」が繰り返し4回も使われているということは、歌のテーマに関わるだけに、極めて重要です。しかも、そのうち3回は、「八重」「ヤエ」という正に、ヘブライ語の神の名「ヤ―ウェー」そのものが、「ヤエ」と歌われているのです。「八重」と「八」を「神」と理解することにより、この歌の趣旨が明確になってきます。

「八雲立つ」の意味

次に、「八雲立つ」という歌詞に注目です。日本語では八つの雲が立ち上がるようなイメージの言葉に捉えることができます。しかしながらヘブライ語では、「神が立ち上がり、出てくる」というさらに具体的な意味の言葉として解釈できます。

「ヤ」は「神」、そして「クモ」「雲」の発音は、ヘブライ語で「立ち上がる」を意味するקום(kum、クム)とほぼ同じであることから、それが語源と考えられます。すると「ヤクム」は「神が立ち上がる」の意味となります。そして「ヤクム」が多少訛り、「八雲」の漢字があてられたと想定できます。

次の「立つ」は、「出てくる」「出てきて」を意味するתאצא(tatze、テツェ) が語源になっていると推測されます。その後半2文字、צא (tza、ツァ)は「出る」「現れる」を意味することから、「タツェ」は日本語では「出てくる」と解釈できます。そして「ヤクム」と「タツェ」が合わさって「ヤクムタツェ」となり、「神が立ち上がり出てくる」という意味の言葉になったと考えられます。その「ヤクムタツェ」が多少訛り、「八雲立つ」という文字が当てられたのではないでしょうか。

「ヤクムタツェ」「八雲立つ」の言葉の意味は、表面上の日本語では、八つの雲が立ち上がることを意味しますが、言葉の背後に潜むヘブライ語では、「神が立ち上がって出てくる!」という祈りの言葉として解釈できます。その意味合いはわかりやすく、言葉ひとつひとつの内容をより細かく理解できるだけでなく、続く言葉との繋がりも明確であることから、ヘブライ語の歌詞が語源となり、それに日本語が当てられたという順番で創作された歌と推測されます。

「出雲」に象徴される最先端の地

続く「出雲」「イヅモ」は、ヘブライ語で「先頭」「最先端」を意味するיצומו(itsumo、イツモ) の発音が「出雲」とほぼ同一であることから、それが語源となった可能性があります。その「イツモ」には最先端の意味があることから「出」があてられ、続く「モ」には「雲」の漢字があてられたと想定できます。

その後の「モ」に「雲」があてられた理由は一見不透明です。何故なら、「モ」と表現できる漢字は複数あるからです。「モ」に「雲」をあてて「出雲」とすることにより、前段の「八雲」に続き、繰り返し「出雲」と、「雲」の漢字が繰り返され、「雲」が強調されていることになります。つまり、「ヤクム」の「クム」に「雲」を当てた経緯は、「クム」と「クモ」の発音が酷似していたことだけでなく、何かしら「雲」にこだわる意図があったと考えられます。

「モ」に「雲」を当てた理由は、もしかすると最先端に立つ「イツモ」の神が「雲の神」のような存在であったからかもしれません。それが「出雲」と表記された理由ではないでしょうか。つまり「八雲立つ」の神とは、「立ち上がり出てくる」だけでなく、群集の最先端を行く雲のような存在だったのです。それ故、「最先端」を意味する「イツモ」という言葉が用いられ、「出雲」の漢字が当てられたのです。

「八雲立つ出雲」の語源は、ヘブライ語の「ヤクムタツェ・イツモ」であり、「神よ、立ち上がり先頭へ出てきて!」という意味の言葉であった可能性が見えてきました。そして「神」とは「雲」のような存在であったことから、「八雲立つ出雲」のように、「雲」の文字が連続して使われたと推測されます。よって、「イツモ」「出雲」という言葉は、神が雲のように現れた後、先頭に立って導かれていく神の姿を象徴するだけでなく、出エジプトの時代、神がイスラエルの民を日夜、雲で導いたという伝承を彷彿させる言葉としても理解できるのです。

古代、遠いアジアの大陸から東の島々となる日本列島の新天地に到達した渡来者は、列島を見出した後、船団で巡り回る途中、日本海側の最北端のエリアとなる出雲に着岸したと推測されます。そこは、「雲」のように民を導かれる神が示された最初の聖地であったことから、最先端という意味も込めて「出雲」の国と呼ばれるようになったのではないでしょうか。

「八重垣」とは「神が立つ壁」

「八重垣 妻籠めに 八重垣作る その八重垣を」の一句も、同様に日本語とヘブライ語、2つの言語で読むことができます。「八重垣」をヘブライ語で読むと、まず、「ヤエ」という言葉が際立ちます。何故なら「ヤエ」という発音は、ヘブライ語で神を指す名称だからです。そして「ガ」は、「上がる」「増える」を意味する動詞のגאה(gaah、ガ) が語源と考えられます。この「ガ」という言葉には「誇り」「立派」という意味もあります。

その「ガ」に「壁」を意味するקיר(kir、キー)を合わせると、「誇り高き壁」「立派な壁」を意味する「ガキー」という言葉になります。よって、「ヤエ」と「ガキ―」を合わせて「ヤエガキー」とすると、「神の誇り高き壁」の意味となります。それが「垣根」のような存在に例えられたことにより、「八重垣」という漢字が当てられたと推測できるのです。

「ガキ」という言葉は、ヘブライ語でもうひとつの解釈ができます。ヘブライ語では「嘆く」を意味するבכי(bekhiy、ベキ) という言葉があります。「ベキ」の発音は、「ガキ」に似ています。「嘆きの壁」と呼ばれているエルサレム城壁の名称にも使われている言葉です。すると「ヤエガキー」には、単に「神の誇り高き壁」の意味だけでなく、人々の嘆きを象徴するエルサレム神殿の「嘆きの壁」としてのニュアンスも含まれているのかもれません。

「八重垣」とは神の姿を匂わす立派な壁であり、その雄大な姿は雲のように例えられたことでしょう。そして時には、「嘆きの壁」に象徴されるような神聖な壁の意味も込められていたのかもしれません。「八重垣」を神に纏わる壁と想定することにより、「八雲立つ八重垣」の歌詞には、神への篤い信仰心が潜んでいた可能性が見えてきます。

「妻籠めに」は祈りの言葉!

「妻籠めに」もヘブライ語で読むことができます。「ツマ」はヘブライ語で「大きくなる」「出現する」を意味する צומח(tsomeakh、ツォメッ) が語源と考えられます。次の「ゴメニ」は、「救い」「救い主」を意味するגואל(goel、ゴェル) にמני(meni、メニ) の語尾を足した、「私の救い主」の意味をもつ「ゴェルメニ」という言葉が語源と考えられます。これらの言葉を合わせると、「ツマ・ゴェルメニ」となり、日本語の「妻籠めに」に酷似した発音となります。

すると「妻籠めに」の意味はヘブライ語で「私の救い主が出現する」となります。その言葉は正に、「八重垣」の意味を後押ししているようです。ヤーウェ神の誇り高き壁が、私の救い主として出現することを指していると考えることにより、一連の歌詞の意味が繋がります

また、代替案として「ツマゴメニ」をヘブライ語で、צומא גו מני(tsuma go meni、ツマゴメニ)と読むこともできます。「ツマ」を「のどが乾く」を意味するצומא (tzuma、ツマ) と想定することにより、「ツマゴメニ」という言葉には、神の救いを切望するあまりに「私は渇く」、つまり信仰の思いに魂いが渇き救いを求める、という思いとしても解釈できます。

「八重垣作る」の背景に潜む「雲の柱」

その祈りの理由が、次の「八重垣作る」という句に秘められています。「作る」は、「岩」のצור(tsur、ツ) と、「声」の קול(khol、コル) という2つのヘブライ語が合わさった言葉で、「岩の声」を意味します。発音も「ツコル」となり、「作る」とほぼ同じです。

「岩」を意味する「ツ」という言葉は、「神」の意味でも用いられているヘブライ語であることにも注目です。「岩なる神」という言葉のとおり、イスラエル人にとって、「ツ」「岩」は「神」なのです。また、「ツ」には「創造する」「作る」という意味もあります。よって「岩の声」は「神の声」という意味に捉えることもでき、神聖なる神の声が聞こえてくるというニュアンスも込められているかもしれません。

すると「八重垣作る」という言葉は、「神の誇り高き壁」に結び付く「神の声」というテーマに紐付けて理解することができます。神が立ち上げた壁から「神の声」が聞こえてくるようなイメージです。それはもしかすると、出エジプト記に記載されている「雲の柱」を暗黙の内に指していたのかもしれません。何故なら、「雲の柱」は壁のような存在であり、その雲の中から救いの神が現れ、モーセを通じてイスラエルの民に語りかけたことが聖書に記されているからです。歌の中で3度も「八重垣」という言葉が繰り返され、しかも歌が「八雲」、「神が立ち上がる」というヘブライ語で始まっていることからしても、「ツマゴェルメニ、ヤエガキツコル」「妻籠めに八重垣作る」の背景には「雲の柱」が存在すると想定しても不思議ではないようです。

旧約聖書のテーマに繋がる和歌の真相

「八雲立つ 出雲 八重垣 妻籠めに八重垣作る その八重垣を」。この著名な和歌は、元来ヘブライ語で書かれた歌であった可能性が見えてきました。「八雲」「ヤクム」とはヘブライ語で、神が立ち上がることを意味することから、この歌の主人公は「神」であることがわかります。そして歌の趣旨は、神への信仰に結び付いていたことを理解することにより、最初から終わりまで一貫して、神を讃える歌として、読み通すことができます。その歌の意味は、以下のとおりになります。

「神が立ち上がり、先に行く。神が立つ壁 私は救いに乾く 神が立つ壁の神の声 神が立つ壁」

「ヤクムタツェイツモ・ヤエガキ・ツマゴェルメニ・ヤエガキツコル・ソノヤエガキヲ」

「八雲立つ」の歌は、元来ヘブライ語で書かれ、その発音に合わせて日本語が当てられたのではないでしょうか。その内容は、人々の先頭に立って現れる神を称え、救い主として出現することを待ち望むという信仰の告白とも考えられます。そして神は立ち上がり、大きくなって壁のような存在として人々を守り、そこから語り告げ、雲のような存在にも捉えられたが故、日本語では「雲」の字が当てられたと想定されます。

およそ3200年前、エジプトで奴隷となっていたイスラエルの民は、指導者モーセによってカナンの地へと導かれました。広大な荒野をさまよい歩く民の先頭には、常に神の雲が出現したことが、旧約聖書の出エジプト記 に書かれています。「神の雲」は導きの象徴であり、その「動く」雲を見上げながら、群集は見知らぬ荒野を旅し続けたのです。そして神は天空に現れた雲の中から人々に語られたのです。

出エジプト記に綴られているこれらの不思議な出来事と、イスラエルが体験した数々の奇跡は、天岩戸神話に関連している可能性があります。神が立ち上がり、出てくるというモチーフは、岩間から立ち上がって出てくることを願い求められた天照大神の天岩戸神話にも通じる内容だからです。そして天照大神は雲隠れしたかのごとく岩の陰に潜んでいたことから、その声はまさに、雲の中からの語りかける声のように聞こえたのではないでしょうか。

「八雲立つ」の和歌は、ヘブライ語と日本語を見事にブレンドし、神への信仰を歌うために創作された、古代文学の結晶と言えます。

「あらかねの土にしては、すさのおのみことよりぞ起こりける。」(古今和歌集仮名序)

あらかねとは通常、土の枕詞であり、この文章は、

「(和歌はこの日本の)地においては須佐之男命の時から詠まれはじめた。」

となる。

しかし、出雲国風土記で意宇郡安来郷の地名由来には「スサノオノ命が、ここに来て、こころが安らかになった。だから安来とつけた。」あり定住を決めた発言とも読める。

記紀においてはヤマタノオロチを倒した後、稲田姫命をめとり「八雲立つ出雲八重垣妻篭めに、八重垣つくるその八重垣を」と日本最初の和歌を出雲で詠んで定住を開始したという。

古代より、鉄の産した島根県の安来の地のことを「あらかねのつち」=(新しい金(鋼)を産する地)と訳せばあらゆることに説明がつくのである。

とても面白く、心躍る思いです。遥か彼方の人類の旅を紐解く旅を少しづつ読み解きますね、ありがとうございますm(_ _)m

最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタインの理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズムにんげんの考えることを模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。なにかとても懐かしい多神教的ものたちが。

旧約聖書のヨブ記 を読んでおりましたら最初の方サタンのセリフに「まがき」が出てきます。忠実な信者であるヨブがまがきを作ることで居を構えたとサタンが神と話をしているのです。(まがきが木材なのか土塀なのかわかりません)

私はスサノオノミコトの「八雲立つ…」の和歌を直ぐに連想しました。

ああ、やはりね、妻のために八重垣を作る。あれはユダヤ人の習性、習わしかもね。