目次

日本武尊の子、仲哀天皇とは

日本書記の巻第8には、日本武尊(やまとたけるのみこと)の子として、192年から200年に在位した仲哀天皇についての記述があります。身長が10尺もある大男の仲哀天皇は、「容姿端麗」という言葉でその美貌が讃えられています。1尺を約30cmと理解すると10尺は3mにもなってしまいますが、古代中国での1尺を約22cmとすると、それでも天皇の身長は220cmになります。祖父の景行天皇も身長が1丈(10尺) で大変力が強く、日本武尊も並み外れた頑強な体の持ち主であったことから、抜きん出た体型のDNAを持つ皇族だったとわかります。

この仲哀天皇に纏わる史書の記述から、邪馬台国への道のりの途中にある伊都国の語源とその意味、そしてイスラエルのルーツについて学ぶことができます。

史書が証する伊都国の語源

およそ43歳にして天皇に即位された仲哀天皇は、その翌年、開化天皇の玄孫である息長宿禰王と新羅王子天之日矛(あめのひぼこ)の5代目の孫、葛城高額媛(かずらきのたかぬかひめ)の娘である神功皇后を妃とします。ある日、天皇は角鹿(敦賀)に行幸され、そこに行宮(かりみや)を造営します。翌月、西方に向け皇后と旅立ち、天皇は瀬戸内海を経由し、皇后は別ルートの日本海を渡り、関門海峡近くの豊浦宮で互いに合流するのです。

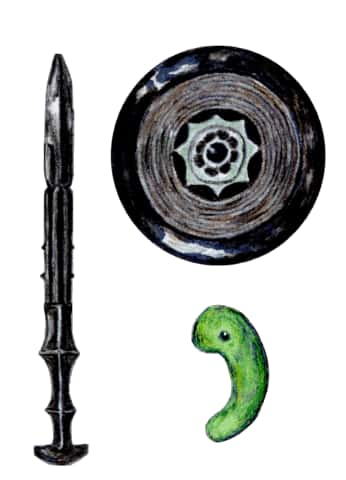

そして共に今日の九州、筑紫へと向かい、岡県主である熊鰐(ワニ)に出迎えられました。その際、岡県主は五百枝の賢木(いほえのさかき)を根から抜き取って船の舳に立て、上枝には白銅鏡(ますみのかがみ)、中枝には十握剣(とつかつるぎ)、そして下枝には八尺瓊(やさかに)を掛けて、周芳の沙麼(さば)の浦で天皇一行をお出迎えしたのです。

その後、筑紫の伊都県主の五十迹手(いとで)も、岡県主熊鰐と同様に神器を賢木に掛けながら、天皇の一行を穴門の引島にて船でお迎えし、一行は橿日宮(かしひのみや)に到達します。その際、三種の神器が上下に並ぶ順番が岡県主熊鰐のものとは異なり、上枝には八尺瓊、中枝には白銅鏡、下枝には十握剣が五百枝の賢木に掛けられて献上されます。

そして伊都県主は、「天皇が八尺瓊の美しく曲がっている如くに、委曲を尽くして天下をお治めくださるよう、この白銅鏡の如くに、明らかに山川や海原をご覧くださるよう、この十握剣を引き提げて、天下を平定してくださるように」と語り、その言葉を聞いて喜んだ天皇は、「伊蘇志」と仰せられて、五十迹手の国を「伊蘇国」と呼んだのです。それが、伊都国の語源であると日本書記には明記されています。

三種の神器に潜むヘブライ語ルーツ

1.「ヤ」から始まる神器の名称

三種の神器をもって天皇をお出迎えするという話は、他にも記述があります。景行天皇の時代でも同様に、一国の首領であった神夏磯姫(かんなつそひめ)は、天皇の使者が来られたことを聞いて三種の神器をもってお出迎えをしています。神夏磯姫は賢木の枝に八握剣(やつかのつるぎ)、八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊(やさかに)という、「ヤ」の発音で始まる名前のついた三種の神器を掛け、白旗を船首に立てて、天皇に懇願したと書かれています。

剣と鏡、そして八尺瓊と呼ばれた勾玉の「三種の神器」をもって天皇をお出迎えする儀礼が古代に存在したということは、単に天皇に服属する意思を表明しただけでなく、神として迎えることを意味したと考えられます。それ故、3つの宝物には「ヤ」というヘブライ語で神を意味する接頭語が付加され、これらがいつしか「三種の神器」として知られるようになったと推測されます。

2.「ヤサカ」の意味は「神が見張る」

八尺瓊については、その由来が天照大神の時代まで遡ります。素戔嗚尊が天に昇られて天照大神と対面するとき、素戔嗚尊の到来を恐れた天照大神は、角髪(みずら)や腕に八尺瓊の五百筒御統(いおつみすまる)を巻きつけて備えられたのです。八尺瓊は大きな玉のようなものであり、それらを紐に通して輪にしたものが五百筒御統です。これら神器に纏わる言葉の多くはヘブライ語に由来し、八尺瓊の五百筒も例外ではありません。

八坂神社の名称でも知られる「ヤサカ」の発音を含む八尺瓊の語源はヘブライ語の שכח (yasaka、ヤサカ) です。שכה (sakah、サカ) というヘブライ語には、「見張る」「期待する」という意味があります。そこに「神」を意味する「ヤ」をつけて「ヤサカ」とすれば、「神が見張る」という守護神のような言葉にとなります。「八坂」の語源はヘブライ語であり、原語には「神が見守る」「神に期待する」という意味が込められていたのです。

3.五百筒御統の意味は「五連飾りの御守」

また、五百筒御統の意味は「5」「装飾品」そして「守護」の意味を持つ3つのヘブライ語から理解することができます。ヘブライ語で数字の5は、הי (heh、へ) です。また、「飾り物」「装飾品」を意味する言葉は אות (ot、オッ) 、「守護」は משמר (mishmar、ミシュマル) です。これら3つの言葉を組み合わせると、היאותמשמר(ヘオツミシュマル) となり、その発音は「イオツミスマル」とほぼ同一です。その言葉の意味は直訳すると、「五連飾りの御守」です。

つまり五百筒御統とは、漢数字の「五」が示すとおり、身を飾る5個の御守だったのです。その御守は、神に期待をこめる意も含めてヘブライ語では「ヤサカニ」と呼ばれ、八尺瓊の漢字が当てられたのでしょう。その大きな5個の八尺瓊を紐に通して輪にし、天照大神が御守として身につけられたのです。神の御加護を信じ、身の安全を守る約束の印が八尺瓊の五百筒御統の意味であることを、ヘブライ語から察することができます。

「伊都国」の語源が「伊蘇志」の意味

伊都国の語源は「伊蘇志」であることが日本書記に明記され、そのいきさつが詳細まで説明されていることからしても、その言葉の持つ重要性が窺えます。そこで「伊蘇」の「蘇」の意味を考えてみました。「蘇」の訓読みは「よみがえる」であり、その言葉どおり、死んだものが生き返るという意味を持つ字です。同じ読みで「甦」という字もありますが、その本来の意味は弱くなったものが再び強くなるということです。これら2つの文字は、読みは同じであっても、そのニュアンスが若干ながらも違います。

また、蘇の読みは漢音では「ソ」、呉音では「ス」です。そして中国語の発音では一貫して「ス」であることから、「伊蘇」の本来の読みは「イス」であったと考えられます。「伊蘇」「イス」の国とは、何を意味しているのでしょうか。

五十迹手の国が「伊蘇国」と呼ばれるようになったのは、天皇が「伊蘇志」と仰せられたからですが、その名称に当てられた「蘇」という漢字は、蘇民将来の字にも用いられていることに注目してみました。日本各地に伝承されてきた蘇民将来の信仰は、主に牛頭天王、スサノオを祀る神社により広められ、その名を記した護符を得ることにより、諸々の災害から守られると今日まで言い伝えられています。八坂神社などでは五芒星が描かれることもあるこの蘇民将来の護符は、元来、スサノオが蘇民将来に対して宿を貸した御礼として、旅立つ際に与えられたものです。そしてそれを門にかけておけば、子孫代々病魔から守られると語ったことに由来しています。この話の内容は、イスラエルの過越しの祭の原点となる出来事と一致しています。蘇民将来の原点にはイスラエルが絡んでいる可能性が高いようです。

イスラエルは中国語では「以色列」と書きます。日本語の漢字表記も古くから以色列ですが、何故か日本では「伊色剌」も平行して用いられてきました。「剌」という漢字の訓読みは「もとる」、音読みは「ラチ」「ラツ」、中国語では「ラ」です。そして「色」は中国語で「セ」「ス」と発音することから「伊色剌」も「イスラ」と読み、同じくイスラエルを意味します。

もしかすると天皇が仰せられた「伊蘇志」とは「伊色剌」、すなわち、「イスラエル!」という言葉ではなかったでしょうか。しかしながら、史書にそのまま「伊色剌」と記載することはままならなかったが故に、ほぼ同等の漢字表記である「伊色刺」と書き換え、その「イスシ」の読みに当てて「伊蘇志」となったとも考えられます。実際「剌」と「刺」の字は酷似しているだけでなく、五体字類を参照すると、「剌」「刺」は「剌刺元別/漢人混用」と注釈されていることからしても、2つの漢字が入り乱れて用いられていたことがわかります。つまり「伊色剌」は「伊色刺」と記載されることもあったと考えられるのです。

その後、「伊色刺」は「イソシ」と読まれるようになり、「伊蘇志」に転化したのではないでしょうか。いずれにしても「伊蘇志」の語源は「伊色剌」「伊色刺」が意味するイスラエルである可能性が高いと言えます。

八坂神社で祀られる蘇民将来

京都の八坂神社内には疫神社があり、蘇民将来が祀られています。八坂神社自体がキリスト信仰に厚い秦氏によって建立されたことから、そこで祀られている蘇民将来はイスラエルの過越し祭りだけでなく、キリスト教にも絡んでいると考えられます。その証として「蘇」という漢字自体が、イエスキリストの蘇りのシンボルとなっています。

「蘇」の漢字構成を検証すると、草冠と魚、禾の3つの部分から成り立っていることがわかります。まず魚は古代においてキリスト教のシンボルとして知られ、今日でも世界各地で用いられています。新約聖書の原語であるギリシャ語で「イエス・キリスト・神の・子・救世主」と祈る言葉の頭文字を並べると、魚を意味する言葉になることから、いつしか魚がキリストのシンボルと考えられるようになり、それが世界中へと広まったのです。

そして「禾」は稲の穂がたれていることを表すシンボルであり、イエスキリストがへりくだって人となったことを表し、また「木」は、キリストが木に掛けられたことを暗示しているようです。そして、草冠はキリストの頭に茨が置かれたことの象徴とも言えます。そして救い主のことをギリシャ語では「イェスー」と呼ぶことから、キリストの国を「イェス国」と呼ぶことができます。よって、伊蘇国はイスラエルを意味するだけでなく、キリストの国という二重の意味が含まれているとも考えられるのです。

「伊蘇志」という言葉には失われたイスラエル国家が復活し、アジア大陸の東方にある島々にて見事に再建されるという思いが切に込められていたのでしょう。それ故「伊蘇」は「イスラエル」を意味するだけでなく、その当て字には、イスラエルの「伊」と、死から蘇ったキリストのシンボルとして「蘇」の2文字が組み合わされたのではないでしょうか。それは復活するイスラエルがキリストの国家であることを示唆しているようです。そして伊蘇国は重要な政治的拠点としての位置付けを持つ要所であるという認識から、古代社会においては早くから「都」という字が当てられて、いつしか「伊都国」と呼ばれるようになったと考えられるのです。

ヘブライ語で読む「イト」の意味

「伊都」の「ト」の発音は、実際には中国語のtu、douに近い「トゥ」であることから、「伊都」の発音は「イト」よりもむしろ「イトゥ」に近いということに着眼することも重要です。その「イトゥ」という発音の言葉が、ヘブライ語の中にも見出すことができます。

הותוך(eetookh、イトゥ)の語源には、「融ける」「融合する」という意味が込められており、「メルティング・ポット」、すなわち異質のものが互いに合流して交わり、融合する、という言葉として用いられます。伊都国という場所は前述したとおり、その地域柄、海を渡ってきた海外からの使者と倭国の民が出会い、異質の文化が交錯する中間地点のような存在でした。まさに「メルティング・ポット」という代名詞が合致する場所であったと言えます。

「イト」はアイヌ語で大きな沼

「伊都」の語源については諸説がありますが、どれも定説には至っていません。まず、日本列島固有の古語であるアイヌ語で考察してみました。「i-to」という発音を前提で検証すると、アイヌ語では「イ」が「場所」を意味する言葉、もしくは単に発声の助辞であり、「ト」が「沼」「湖」を意味することから、「大きい沼のある地」と解釈することができます。また類似した発音を持つ「etok」というアイヌ語もあり、これは「沼の奥」を意味する言葉です。いずれにしても、アイヌ語では大きな沼地に関わる土地柄の言葉と理解できます。

「イト」の由来はアイヌ語とヘブライ語?

「伊都」の語源については定かではありません。古代八幡の地は確かに大きな沼地とも言える古洞海湾沿いにあり、また、そこは重要な政治や文化の「メルティング・ポット」となるに相応しい立地条件が揃っていました。それ故、アイヌ語とヘブライ語、双方の言葉がその語源として関わっていた可能性が見えてくるのです。

画像ギャラリー:八坂神社