目次

ミヤマクマザサが広がる剣山周辺の山々

四国徳島の山岳地帯でも標高1600mを超えると亜寒帯に相当する気候となり、ブナ林などの林床にササが自生しています。そして標高が高くなるにつれて、稜線伝いに山頂の方へササ原が広がっています。高山に生えるササは数種類あり、西日本で2番目の標高1955mを誇る剣山周辺の山々の尾根伝いには、ミヤマクマザサが広範囲に群生しています。剣山を登山すると、頂上からササだけが生い茂る美しい山並みの光景を目にすることができます。

ミヤマクマザサは樹木よりも乾燥した冷涼な気候に適合するため、標高が高く、日当たりの良い山頂部や尾根伝いに生育しやすいことで知られています。徳島山岳地帯は、そのようなミヤマクマザサが自然に生い茂る地勢や環境を提供しています。ミヤマクマザサのササ原は地下茎で繋がっているため、強風や積雪に強く、徳島山岳地帯が有する土壌の成分にうまく依存しているとも言われています。よって、剣山の山頂周辺の風速は平均値として8m程度であっても問題はなく、ミヤマクマザサが他の高山植物よりも先に裸地を優占し、分布面積を徐々に拡大したと考えられています。

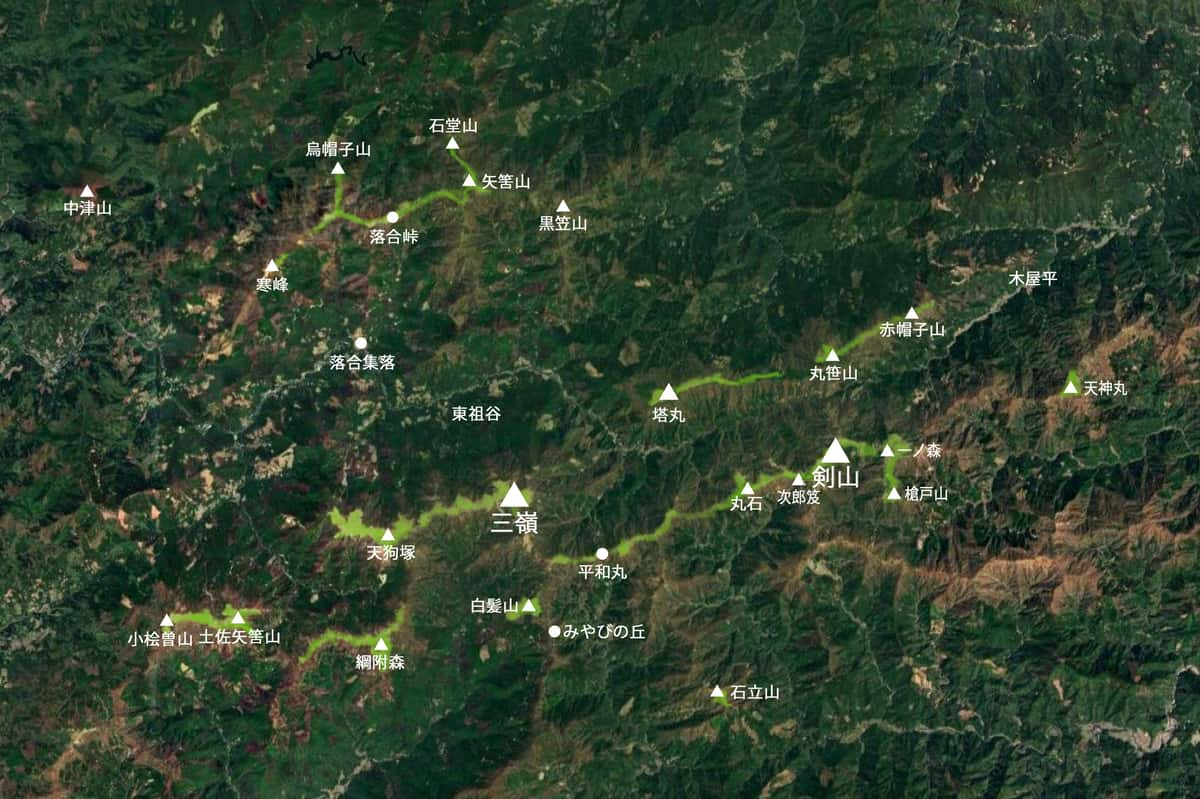

剣山系のササ原は、剣山から三嶺、天狗塚へと1900m級の稜線上に続き、東は天神丸、一の森から西は三嶺の西方、天狗塚や土佐矢筈山、小桧曾山まで28kmほど、ミヤマクマザサの群落が広がっています。その北方は塔丸から丸笹山、赤帽子山へと繋がる稜線や、寒峰、鳥帽子山から矢筈山へと続く稜線でもミヤマクマザサの群落が見られます。いずれも山頂周辺から尾根伝いにササが群生するという極めて珍しい景観を生み出しています。

剣山を中心とする標高1600~1900m級の徳島山岳地帯に広がるミヤマクマザサは、山々の頂上周辺や尾根伝いでも、傾斜が緩やかであり、かつ、土壌の堆積が多い場所に群生しているのが特徴です。よって、ササ原が広がるエリアは、たとえ高山であっても人が足を踏み入れやすい地勢を有するため、古くから地域を網羅する山道の経路として重宝されてきた場所が少なくありません。中には高地性集落を造成できるような絶好のエリアも見受けられます。また、ササ原に覆われた山頂からは、周辺の山々を一望できる絶好のスポットが多いことも特筆に値します。

日本国内の山岳地帯にササ原が広がる原因とは

山岳地帯にササ原が広がる背景には、風雨などによる自然の山頂効果とは別に、人為的な要素が絡んでいると考えられます。森林の伐採や山火事が原因で裸地化が進み、山の周辺一帯がササ原になっている場所が日本各地に存在します。例えば、和歌山県の生石ヶ峰のように、古くから山頂一帯にて山焼きが行われてきた場所では、ススキの大草原が周辺に広がっています。

また、放牧をするための理由で森林を伐採し、火入れ焼をした時代が長く続いたことが原因で、樹木の再生が阻まれた結果、焼け跡にササ原が広がる事例も散見されます。昭和初期頃までは、全国各地で山に火を入れ、放牧地や畑を作ることは常道手段でした。四国の徳島では剣山近くの東祖谷周辺においても、昭和初期までは放牧地があったことで知られています。そのエリアも過去、森林が火入れされたと考えられています。よって、山岳地帯のササ原のルーツを検証する際は、これらの人為的な要因も考慮する必要があります。

山岳地帯にミヤマクマザサの群生が広がった背景

徳島山岳地帯のように、山頂から尾根伝いを広範囲にわたり、ミヤマクマザサが群生しているという事例は全国でも類がありません。特に剣山を中心とする標高の高いエリアでは、本来は樹木が生えているはずの山頂周辺から稜線部分までが、何故か広範囲にササ原で覆われているのです。その背景にも、森林の伐採や野焼きなどの人為要因による裸地化が絡んでいるようです。

徳島県立博物館(1994)が発行した「祖谷―その自然とくらし―」によると、これらのササ原が四国の剣山周辺に分布している理由は、「森林の伐採、採草牧野、放牧など人間活動の影響によって成立したもの」、と明記されています。山の尾根は人々が周辺地域を行き来したり物資を運搬したりするのに不可欠な主要経路であり、そのために火入れを行って山道を作ってきた歴史があります。例えば、三嶺から天狗塚に至る稜線では、1960年頃までワラビなどの山菜取りを主な目的として火入れが行われてきました。そして長い年月をかけて、火入れした跡地にミヤマクマザサが広がり、いつしかササ原の群落が徳島山岳地帯を覆うようになったと推測されます。

徳島山岳地帯に生い茂るミヤマクマザサは、多くの人間が長年にわたり、その地域においてさまざまな活動を繰り返した結果と考えられます。その歴史は遠い昔まで遡ります。古代より標高が1600m以上の稜線やなだらかな斜面を有する場所では、山道を整備するだけでなく、時には高地性集落を造成するために樹木が伐採され、山に火が入れられたのです。

歴史に封じられた邪馬台国の焼け跡

徳島山岳地帯におけるミヤマクマザサの分布を、邪馬台国の比定地と関連付けて考えることにより、女王国の統治下に置かれていた地域の輪郭が少しずつ見えてくるようです。ミヤマクマザサの分布を検証すると、徳島山岳地帯を広く網羅していることがわかります。人口20万人から30万人とも想定される邪馬台国だけに、集落が造成されたエリアは、たとえ山岳地帯であっても広大でした。それは古代、徳島山岳地帯の高山に多くの集落が造られ、広い範囲で山々が焼かれたことを意味しています。

その中心となった場所が、徳島山岳地帯の最高峰である剣山でした。古代から剣山は霊峰として崇められ、山岳信仰や修験道の場となっていました。よって隣接する剣山地の山々から尾根伝いに、人々が剣山を訪れていたのです。よって、集落を巡り歩くための経路を確保するために、尾根伝いの通り道には火が入れられたと想定されます。また、周辺の平坦なエリアでも水源が近くにある場所では山が焼かれて、集落が造られたと考えられます。こうして徳島山岳地帯の各地で高地性集落が築かれ、やがて大勢の人々が住むようになり、邪馬台国と呼ばれる国家にまで成長したのです。

ところが3世紀後半、急速に国家権力を失いつつあった邪馬台国は、突如として歴史から姿を消しました。邪馬台国の衰退と消滅の背景は定かではありません。いずれにしても、邪馬台国の痕跡を後世に残さず、歴史から消し去るためなのでしょうか。山上国家が存在したエリアでは再び山々が焼かれ、人がそこに存在した痕跡の一切が焼き払われてしまったようなのです。そして、その焼き葬られた跡にミヤマクマザサが優先侵入し、あたり一帯に生い茂るようになったと推測されます。その後、長い年月をかけてササ原が支配する草原状の景観が、剣山を中心とする徳島山岳地帯に形成されていくことになります。

剣山周辺の山々を覆うササ原は、高地性集落の余韻を残しているように窺えます。尾根伝いや山々の山頂近くのなだらかな斜面は、古代集落や通路、儀礼空間として使われ、その後、火が入れられたと想定すると、これらの場所がササ原化して今日まで維持されてきた背景として理解できます。剣山周辺の山岳地帯に広がるミヤマクマザサの群落は、邪馬台国の集落が焼かれて無くなってしまった名残であり、古代、徳島山岳地帯に山上国家が存在したことの証と言えます。

山焼きの史実を裏付ける伝承

剣山周辺の山林にて火が入れられて焼かれてしまった背景を示唆していることが、寺院の名称にも残っています。剣山の麓にある徳島県神山町の山奥には、四国八十八ヶ所霊場の第十二番札所、焼山寺が存在します。その伝承によると、山々を荒ぶる「火の神」が支配して人々を苦しめていた際、空海が護摩供を修して悪鬼を退治し、山を鎮めたことから「焼山寺」と呼ばれるようになったと言われています。それは古代、焼山寺から見える山々が突如として火で焼かれてしまったことを指していたのではないでしょうか。遠くに望む山々の至る所で火の手が上がり、国家が滅びるという恐ろしい光景を目の当たりにした結果、「火の神」に纏わる伝承が生まれ、焼山寺という名称で呼ばれるようになったのかもしれません。

焼山寺から地域の最高峰である剣山までの距離はおよそ24kmです。古代、その霊峰の周辺地域には邪馬台国が存在し、海外にまでその名声が伝わる時代がありました。その当時、自らを神として振る舞う女王卑弥呼による国家の独裁体制を、よく思わない権力者も少なくなかったはずです。ある日、反対勢力が立ち上がり、一気に邪馬台国を崩壊させたのではないでしょうか。そして偶像礼拝や霊媒の罪などにより、長年にわたり汚されてきた土地を清めて歴史から消し去るため、邪馬台国を徹頭徹尾、燃やす事態にまで発展したのです。その結果、倭国の頂点を極めた邪馬台国は、山々を結ぶ尾根伝いの集落も含め、一切が焼かれて跡形もなく消滅したと考えられます。

山々が火で包まれるすさまじい光景を目の当たりにした山麓の寺院が焼山寺でした。その火の手と舞い上がる煙を目撃したが故、焼山寺の伝説が生まれたのです。ミヤマクマザサが徳島の山岳地帯の中でも、最高峰である剣山周辺の山頂や尾根伝いに広がっている理由は、それらの場所に邪馬台国の集落が存在するも、火が入れられて跡形もなく焼かれ、焼け野原になったからではないでしょうか。焼山寺の名称は、国家の滅亡を象徴する歴史の一大事を伝えているようです。

禿山とササ原の跡に広がる杉造林

後世において、徳島山岳地帯では標高の低いエリアでも山焼きが行われ、その跡に牧場が営まれたこともありました。しかしながら、それら牧場の多くはやがて国家の近代化とともに消滅する運びとなります。その跡地を有効活用するという目的をもって始まったのが、近代の杉造林です。

1900年前後から西日本各地では杉やヒノキの造林が盛んになり、四国では特に、杉造林が積極的に行われました。最終的には20世紀前半にかけて、吉野川を境にその南側の殆どの山々において杉造林が行われる結果となりました。造林に適した土地面積は広大ですが、その作業がどの地域から集中的に始まったかを見極めることにより、造林が最も必要とされた禿山が多い場所を特定することができます。

徳島県の林業振興課によると、造林に関する管理台帳は明治後期、1904年分から5年ごとの齢級ごとに保管はしてあるものの、それ以前の造林データは法未整備の時代のため、台帳レベルで整理されたデータはないとのことです。しかしながら、四国における行政主導の大規模な造林プロジェクトの始まりは20世紀に入ってからのことですから、1904年からのデータで十分です。

そこで1904年から当初の5年間、徳島県において林齢が101~105年である21齢級の植林が行われた造林データによると、杉造林が始まったエリアは剣山の麓から東北東の神山町方面に向かう地域に集中していたことがわかります。その西側の端は、剣山より北東10kmに位置する正善山と綱付山に近い木屋平から、東側は焼山寺、悲願寺にまたがる神山町まで、東西20数kmほど広がる山々が杉造林の対象エリアとなっていたのです。そして1909年以降の20齢級杉造林も、これらの地域を中心としてさらなる造林が進められていきました。その後、山全体が植林される例も見られるようになります。例えば木屋平の名峰であり、古の剣山道の途中にある正善山などは、山がまるごと植林されて現在に至っています。

空海と焼山寺、悲願寺の伝承

興味深い点としては、当初から杉造林が最も集中して行われた場所が、焼山寺と悲願寺周辺から剣山の方面へ向かう地域を含むことです。焼山寺は標高938mの焼山寺山の8合目に造営され、その名前のとおり、謂れは大蛇により全山に火が放たれ、山が燃え上がったことにあります。そしてその大蛇を退治するために空海が活躍したと伝承されてきました。それは遠い昔、何らかの理由で周辺の山々が焼かれ、禿山となった時期があったことを示唆するものではないでしょうか。

また、悲願寺は標高700mの山頂に建てられた寺であり、伝説によるとその境内は卑弥呼の宮居跡と言われ、祭壇跡と考えられる台座や磐座が残っています。高地性集落が存在した跡地であると推測される地域だからこそ、人が足を踏み入れることができないような険しい山奥の山麓であっても、そこに寺が建てられたのです。徳島の山岳地帯を覆う杉造林が最も集中的に行われた地域の東方の端に悲願寺は位置しています。杉造林の遠隔地に卑弥呼の宮居跡と語り継がれてきた伝説の場所が存在するだけでなく、山々が焼かれたことを証する焼山寺も近くに建立されていることに、不思議な繋がりを感じないではいられません。

空海と焼山寺、卑弥呼の伝説が残されている悲願寺、そして剣山の周辺一帯に広がるササ原は、杉造林の歴史の背景においてひそかに通じていたようです。古くから存在した多くの禿山や、荒廃した牧場地の跡、そして剣山の周辺一帯に広がるササ原の存在は、これらの山々において、遠い昔、高地性集落が存在していたことを証しているように思えてなりません。そこに邪馬台国のルーツがありました。

画像ギャラリー:剣山 馬の背 / 丸笹山 / 塔丸 / 赤帽子山 / 天狗塚 / 土佐矢筈山・小桧曽山 / 矢筈山・石堂山 / 一の森・槍戸山 / 白髪山・平和丸 / 正善山 / 綱付山 / 劔山本宮槇渕神社 / 四国八十八ヶ所霊場 第12番札所 焼山寺 / 悲願寺 / 八倉比賣神社 磐座 / 四国 急斜面