目次

吉野川上流へ向かう10日間の船旅

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月

南して邪馬壱国に至る。女王の都とする所なり。水行十日、陸行一月。

「魏志倭人伝」より

「魏志倭人伝」によると、投馬国から邪馬台国へ行くには、南方を目指して再び船に乗り、10日間の旅をする必要があります。その後、一か月かけて陸路を進むと、目的地の邪馬台国に至ります。しかしながら、何故、再び船に乗る必要があったのでしょうか。投馬国を讃岐平野に比定するならば、そこから陸地を南方に進めば、四国山上まで最短距離で向かうことができるように見えます。しかしながら古代の民はあえて、投馬国から再び乗船し、南の方へと向かったのです。その理由は、四国の地勢を調べると明確になります。

邪馬台国へ向かう旅路の最終目的地を四国山上の剣山周辺とし、広大な讃岐平野から南方に向かうことを想定すると、3とおりのルートが考えられます。まず、讃岐平野の西方にある金刀比羅宮から向かう場合は、讃岐山脈を越え、その後、吉野川を渡り、そこから山を登っていきます。このルートは今日の国道438号に沿った山道です。3つのルートの中で、距離が最も短いルートであることは地図上すぐに確認できます。問題は3点です。まず、讃岐山脈を越えるのに、標高430m近くの峠を越えていかなければなりません。そして次に、吉野川を船で渡る必要があります。今日のつるぎ町界隈の吉野川は、古代では広大な湿地帯のある大きな河川で、その幅は3kmにまで達していたと推測されます。さらなる問題はつるぎ町から剣山への険しい山道です。直線距離では20kmでも途中の急斜面と絶壁が大変厳しく、旅人の足を止めてしまいます。貞光川に沿って途中までは登って行けるものの、その先の断崖絶壁に行く手を阻まれてしまうことになり、登頂には大変な労力を伴います。

2番目のルートは讃岐平野の中心、今日の高松市あたりから南下し、国道193号沿いに讃岐山脈を越えるルートです。清水峠として知られる山のピークは標高325m前後であり、今日の美馬市を流れる吉野川までは山の上り下りも難しくはありません。しかしながら、その後に続く吉野川の河川幅は古代、4kmを超えていたと想定され、船を用意しなければなりませんでした。すると、わざわざ陸路を進んで峠を越えなくても、讃岐平野から継続して船に乗り、美馬市まで来ることもできたはずです。その後の剣山へのルートも、歩行が難しい場所が続きます。今日の国道492号に沿うように山を登るのですが、崖や絶壁が多く、行く手を阻まれます。途中、美馬市からは穴吹川に沿って山道を進み、穴吹町の古宮周辺からは杖立峠を越えて南方に聳え立つ剣山へと向かいます。いずれのルートも、大変険しい山の中を進まなければなりません。そして行きつく所、神山町から剣山へ向かう山道に合流するのです。それ故、その山道に至る神山町経由の選択肢に注目です。

3番目のルートは讃岐平野からあえて陸路を選択せず、再び船に乗って南方へ航海し、徳島の吉野川河口からその支流となる鮎喰川へ向かう航海路を辿ります。川沿いには八倉比賣神社があり、周辺の波止場に上陸した後、そこから上流に向けて川沿いを南西方向に歩くと、神山町に到達します。そして西方に聳え立つ剣山を目指して、さらに山道を進んでいくのです。このルートの利点は、最初の10日間が海上交通であり、体力を温存できることです。また、吉野川支流の鮎喰川に沿って上流へ向かう道や、神山町から剣山へ向かう山道は、他のルートほど険しくはないのです。断崖絶壁が続く箇所もさほどなく、体への負担が一番少ないと言えます。よって、投馬国からの旅は「魏志倭人伝」が記録したとおり、投馬国から船に乗って南方へ向かうルートが一番安全で、早く目的地に辿り着けたのです。

吉野川の河口から港へ向かうルート

では、投馬国を出港した船に乗った人々は、どこで上陸したのでしょうか。その港こそ、邪馬台国への入り口となる玄関であり、そこから山道を30日間歩んだ先に邪馬台国が存在したのです。よって、船が着岸した場所を想定することは、邪馬台国の場所を見極めるうえで重要です。

投馬国を讃岐平野の高松に比定した場合、出発の場所は高松市の東、竹居岬に隣接する港となります。竹居岬は四国最北端であるが故、その港からは史書の記述どおりに南に向かって船を進めることができます。そして四国の沿岸を東かがわ、鳴門、徳島方面へと船で下ると、吉野川の河口に到達します。古代、吉野川の河口は広大なデルタを形成し、周辺は巨大な湿地帯になっていました。投馬国から水行10日の船旅であり、吉野川河口においてはまだ数日しか経過しておらず、日数が残っています。よって河口から先は、四国の沿岸をさらに南へ進むか、もしくは吉野川を上流に向けて上るかのいずれかを選択することになります。

吉野川の河口に到達した後、四国東側の沿岸をさらに南下すると、船で下流から上流まで行き来した形跡が残る大きな河川がいくつか目に入ります。例えば徳島の南方、今日の海陽町を流れる海部川の河口周辺では古代から集落が発展し、上流の川沿いには数々の神社が建立されてきました。これらは四国沿岸から川の上流まで船が行き来し、河川が重要な交通網を提供してきたことの証です。

また、那賀川の支流沿いには弥生時代にまで遡る若杉山遺跡が発見され、国内最大級の辰砂工場であったことが確認されています。古代の民が四国沿岸から那賀川の支流まで船に乗り、若杉山遺跡まで向かっていたことからしても、河川の存在は辰砂工場の発展に不可欠でした。若杉山遺跡の年代は邪馬台国の時代と重なるだけでなく、「魏志倭人伝」には邪馬台国が辰砂の山に連なっていたことを示唆する記述もあります。「其山有丹」、すなわち倭国の山からは辰砂を採取できることが中国大陸では知られていたのです。よって若杉山遺跡は史書の記述を裏付ける辰砂工場の可能性を秘めており、邪馬台国との関係も含めて昨今、注目されています。

しかしながら邪馬台国へ向かうには船から下りた後、1か月も陸路を歩く必要がありました。とてつもなく遠い場所に邪馬台国が位置していた史実を「魏志倭人伝」から知ることができます。そのような長い距離は、四国の東沿岸から四国山地に向かって進む山道しか考えられません。よって、投馬国より南下してきた船は、四国沿岸伝いに吉野川河口に到達した後、そこから先は南方へ向かうのではなく、吉野川の上流に向けて西方に舵を切り、遠くに聳え立つ徳島の山々の接点となる波止場に船を進めたと推測されます。

吉野川の川幅は随所で1kmを超え、人々は至る所で船に乗り、川を渡っていました。また、吉野川には多くの支流があり、四国山地を流れる河川と繋がっていたので、吉野川はそれらの支流とともに、内陸への重要な水上交通のルートを提供していたのです。よって、吉野川河口に船で到達した後、支流に向けて川を上り続けたと想定しても何ら不思議はありません。そして四国山上への陸路に繋がる川沿いの波止場で下船すれば、そこから邪馬台国に向かって山道を登ることができます。

吉野川の支流として知られる鮎喰川は、四国山上から吉野川の河口近くの入り江に注がれています。その流域には八倉比賣神社や多くの寺が建立されています。四国山上から流れる鮎喰川と吉野川の接点となる入り江の周辺は古代から交通の要所となり、大規模な集落が造成されました。そして地域一帯は「クニ」の中心地として発展し、古墳時代以降、阿波国府とも呼ばれる政治と文化の重要拠点として知られるようになります。それ故、八倉比賣神社が隣接した入り江周辺には、古代の波止場が存在し、その沿岸に面する波止場が邪馬台国へ向かう途中、最後の上陸地点になったと想定されます。そこから30日間歩む邪馬台国への山道が見えてきます。

鮎喰川流域の波止場に向かった5つの理由

投馬国から10日間にわたる船旅の行先が、吉野川の支流となる鮎喰川流域の波止場であり、近くには八倉比賣神社が存在したと考えられる理由は5つあります。

投馬国から10日の水行で到達できる距離

中国史書の記述に従って、投馬国を出発してから次に向かう港が10日の水行で辿り着ける距離にあることが重要です。讃岐平野の最北端、竹居岬から東かがわ、徳島を経由して、鮎喰川沿いにある最初の小高い山の麓まで、およそ130kmの距離です。川を上るには通常の航海よりも時間がかかることから、1日の進行距離が落ちることは理に叶っています。よって、投馬国の比定地と推定される讃岐平野から水行10日をかけて到達する目的地までの距離として、吉野川に繋がる鮎喰川流域は想定の範囲に収まります。

徳島山岳地帯まで最短のルート

鮎喰川に沿って上流へ上っていくことにより、徳島山岳地帯まで最短の距離と時間で到達できることにも注目です。四国の山々でも特に徳島側の山脈は勾配が激しく、多くの断崖と絶壁に囲まれています。よって、四国山上を目指すには、できるだけ安全な山道を通るのが常道手段でした。標高1955mの剣山方面に向けて山道を登る場合、鮎喰川沿いから今日の神山町を経由して西方に進むルートが最も安全であり、目的地である四国山上に早く到達できたのです。それ故、古代には鮎喰川の上流から徳島の山岳地帯に向けて旅するルートができあがっていたと推測されます。

空海も注目した鮎喰川流域の地の利

3つ目の理由として、鮎喰川沿いは空海も着眼した重要なエリアであることがあげられます。吉野川河口から支流の鮎喰川へと上り続けると、途中の川沿いには四国八十八箇所霊場でも知られる第13番札所大日寺、第15番札所国分寺、第16番札所観音寺、第17番札所井戸寺など、複数の名高い寺が並びます。そして小高い丘の上には八倉比賣神社と磐座も存在します。これだけ多くの四国八十八ヶ所霊場が川沿いに隣接する事例は他にありません。

鮎喰川沿いの八倉比賣神社は、四国東岸と紀伊水道に繋がる吉野川との接点でした。そこは海上交通の重要拠点でもあり、後世では行政機関の中核ともなる国府が置かれた場所です。つまり地域行政の中心地となるエリアだったのです。鮎喰川流域の周辺エリアには、重要な地理的要素が潜んでいたと考えて間違いないようです。

鮎喰川沿いに建立された八倉比賣神社

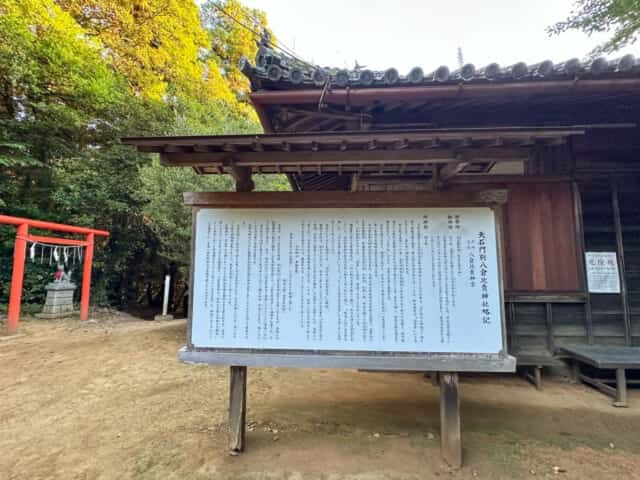

4つ目の理由は、鮎喰川沿いの小高い丘の上に建立された八倉比賣神社が、古代では吉野川が鮎喰川に繋がる周辺の入り江に面していたことです。八倉比賣神社の「天石門別八倉比賣神社略記」には、神社が入り江の奥に位置していたことが明記されています。「古代阿波の地形を復元すると鳴門市より大きく磯が和田、早淵の辺まで、輪に入りくんだ湾の奥に当社は位置する」と記載されているとおり、神社の足元まで海辺が続いている時代がありました。つまり吉野川の河口から八倉比賣神社や周辺の霊場まで、船に乗って行き来することができたのです。

また、八倉比賣神社が建立された気延山からは、その地域一帯を見渡すことができます。その地の利を活かしたのでしょうか、古代から卑弥呼の墓と語り継がれてきた場所が八倉比賣神社の周辺に存在することにも注目です。神社が建立された気延山の頂上近くには古墳のような小高い丘があり、そこが卑弥呼の墓ではないかという説が流布されています。また、今日の八倉比賣神社の境内奥にある五角形の磐座や、さらには八倉比賣神社に隣接する宮谷遺跡が卑弥呼の墓という説もあります。いずれも鮎喰川沿いに建立された八倉比賣神社の境内近くにあります。八倉比賣神社が地域の重要拠点となっていたからこそ、卑弥呼の墓の伝説が残されていると考えられます。

八倉比賣神社の場所は鮎喰川流域にあり、その地域は陸海路が交差する交通の要所であるだけでなく、行政機関にとっても重要な拠点でした。よって邪馬台国へ向かう際、八倉比賣神社周辺の波止場にまず上陸するのは理に叶っていると言えます。邪馬台国へ向かう人々は船に乗って吉野川の支流から鮎喰川流域へと進み、八倉比賣神社周辺の入り江にある波止場にて下船し、そこから徳島の山岳地帯に向けて歩いていったことでしょう。

弥生時代終末期における鮎喰川流域の重要性

5つ目の理由は、邪馬台国の時代においても鮎喰川流域が行政の重要拠点であったからです。昨今の発掘調査により、鮎喰川流域では複数の遺跡より、弥生時代終末期の銅鐸や鉄剣を含む遺物が多数出土しています。徳島県の延命遺跡では弥生時代終末期の水田遺構、結晶岩石を積み上げた積石墓、そして土器棺墓からなる墓地が確認されています。その列石の在り方と木棺を安置した石槨(せっかく)の構造から、この墓は地域を統治した首長のものと推測されました。そして調査を担当した徳島大学の研究員は、「ここに古墳社会の胎動を認めることができる」と結論に導かれたのです。それは鮎喰川流域に発展した文化が、邪馬台国の時代から古墳時代に直結していたことを意味しています。

さらに矢野遺跡では、弥生時代終末期の竪穴住居群の間から大型の銅鐸が出土しています。銅鐸は穀霊を守る農耕の祀りに用いられたと考えられています。鮎喰川の流域ではその他、源田遺跡、星河内美田(ほしごうちみた)遺跡、安都真(あずま)遺跡などの遺跡から銅鐸が発掘されています。徳島県全体では29遺跡44口の銅鐸が出土しており、「律令時代の国の単位では出雲に次いで2番目の多さ」(徳島私立考古資料館)として、全国でも有数の銅鐸出土地域となっています。特に古代、県内で最大の集落が形成された鮎喰川や園瀬川流域からは、水銀朱が塗られた銅鐸が多数出土しています。また、一地点において複数の銅鐸が埋納された遺跡が多いことも注目に値します。

弥生時代終末期、鮎喰川周辺の集落では多くの土器が作られ、那賀川流域へ運ばれていました。那賀川の上流には赤色顔料として用いられる辰砂・水銀朱の生産拠点である若杉山遺跡が存在するからです。その背景を裏付けているのが若杉山遺跡から出土した土器であり、その多くは鮎喰川流域で作られた弥生時代終末期の土器であったことが確認されています。それらの土器は、四国の東部にあたる徳島界隈から大阪湾沿岸を経由して畿内にも流通していました。鮎喰川流域は邪馬台国が台頭した時代、地域の貴重な資源である辰砂、水銀朱の流通を担い、四国だけでなく、畿内の勢力とも関わりをもっていたのです。

これらの状況から、八倉比賣神社が存在する鮎喰川流域とは古代の重要基点であることがわかります。そして邪馬台国を目指す民は吉野川から鮎喰川へと船に乗って進み、その流域にある波止場から上陸し、徳島山岳地帯へ向かったと考えられるのです。

鮎喰川流域の港を証する「おふなとさん」

鮎喰川流域には、「おふなとさん」と呼ばれる多くの祠が建てられています。「おふなとさん」とは、石を組み合わせて作られた祠です。その形状は4枚の平たい石で石室を築いた「オカマゴ」と呼ばれ、大多数の祠を「オカマゴ」が占めています。祭祀の対象は丸石が多く、時には扁平の石も用いられています。「おふなとさん」は地域一帯が水上交通の要であったことを証しています。今日、徳島県内だけで1000か所以上あり、その大半にあたる767例の「おふなとさん」が、八倉比賣神社周辺の名西郡神山町で確認されています。これらの史跡はいかに多くの人々が鮎喰川流域を行き来し、時には八倉比賣神社界隈の波止場まで船で到来して、そこから邪馬台国に向かったかを示唆しているようです。

「おふなとさん」とは日本書紀や古事記に記載されている「ふなどのかみ」に由来するというのが定説です。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が伊弉冉尊(いざなみのみこと)から逃げる際に、投げた杖から生まれた神であり、「道の分岐点などにまつられ、邪霊(じゃれい)の侵入を防ぐ道祖神(どうそじん)の一種とされています」(徳島県立博物館による)。道の分岐点以外にも徳島では集落の裏山や路肩、田畑の隅、石垣沿いによく見られ、歴史の古い地区では屋敷の入口など家屋の近くなどでも祀られています。

何故、この「おふなとさん」が八倉比賣神社を境に、鮎喰川を神山町に向けて上流へ向かう周辺各地に多く見られるのでしょうか。その鍵を握るのが、八倉比賣神社と、その周辺に建立された「おふなとさん」を祀る3つの神社です。八倉比賣神社から南方2㎞少々には「船尽比咩神社」、西方に4㎞行くと「船盡比賣神社」、および「歯の辻神社」とも呼ばれる「船盡神社」が建立されています。これら3つの神社はすべて、吉野川とその支流である鮎喰川の接点となる八倉比賣神社のそばに位置します。注目すべきは「船盡」という名称が港や波止場を意味する言葉であり、船が着岸する場所を指していることです。つまり、これら3つの神社は古代、八倉比賣神社の周辺に港があった史実を証していると考えられます。

その「おふなとさん」を祀る神社に平安時代、スポットが当てられました。「日本三代実録」によると872年、平安京では怨霊の祟りと思われる怪異が発生し、それを鎮めるために朝廷が阿波の国に鎮座する「船盡比咩神」の位を上げたことが記されています。港の守り神である「比咩神」が八倉比賣神社界隈にある3つの神社のいずれかで祀られていたのです。都の治安が怨霊によって脅かされている時、その霊を鎮めるための秘策とは、八倉比賣神社に隣接する港近くの船盡神社にて、「船盡比咩神」を大切に祀ることでした。

国家を統治する朝廷にとって当時、「船盡比咩神」が祀られている港は、重要であったに違いありません。そこは古代から徳島の山岳地帯へと向かう重要な玄関港であり、下船してから南方に向けて鮎喰川沿いを上ると神山町に到達します。その先には徳島の山々が並び、霊峰としても名高い徳島県最高峰の剣山が聳え立ちます。つまり八倉比賣神社がある玄関港は、霊峰から流れてくる清流と繋がっていたのです。また、その玄関港は徳島山岳地帯へ向かう最短のルートとなる陸路の入り口でもありました。それ故、古代では多くの船がこの港に到来し、そこから旅人は陸路を川沿いに上って行ったのです。

多くの船が八倉比賣神社沿いの港に到来したということは、単に剣山の麓にある神山町との行き来だけが必要だったからではありません。怨霊対策の一環として平安時代でも重要視されたということは、やはり神山町の先に聳え立つ剣山が大切な存在だったからではないでしょうか。そして鮎喰川流域は多くの船が出入りする場所であったことから、いつしか港と剣山を結ぶ吉野川の支流沿いでは「おふなとさん」と呼ばれる祠が建てられるようになり、村の人々は航海の安全を祈願したのです。そして怨霊の祟りから逃れ、子供たちの命が救われることを願ったが故に、その思いがやがて、「おふなとさん」を子沢山の神とする信仰に結び付いたと考えられます。伊弉冉尊が「1日千人の命を奪う」と言ったことに対し、伊弉諾尊が「1日千五百人の子作りをする」と語った神話に結び付く話が「おふなとさん」の背景に潜んでいたのです。

「おふなとさん」の存在は、八倉比賣神社の玄関港に向けて多くの船が到来したことだけでなく、旅人らが剣山から流れ出る清流に沿って、その流れの先に聳え立つ霊峰を目指して山を登ったことを証しています。その背景には怨霊対策があり、剣山への篤い信仰とも結び付いていたのです。古代、剣山周辺に邪馬台国が存在したからこそ、剣山は霊峰として知られるようになり、平安時代においても朝廷が注目したと考えられます。

邪馬台国への上陸地点は鮎喰川流域

八倉比賣神社が古代、邪馬台国へ向かう旅人と関わっていた可能性は、神社が建立された杉尾山と気延山の位置からも察することができます。山の麓は吉野川と支流の鮎喰川が合流する入り江にあたり、船が停泊する波止場に適した絶好の場所を提供していました。地域一帯は陸海交通の要所でもあり、周辺は後に国府と呼ばれ、行政の中心地としても栄えていきます。それ故、古代の旅人は瀬戸内海を渡って四国の東岸から内地へと向かう際、吉野川の河口から鮎喰川流域へと向かい、まず、八倉比賣神社周辺にある川沿いの波止場に上陸したと考えられます。つまり八倉比賣神社が建立された気延山周辺の地域は、古代社会において重要な位置づけにありました。

邪馬台国への旅はとてつもなく長い道のりであり、四国東岸の吉野川方面から上陸してからも、およそ30日間の陸路を歩く必要があったため、古代の民は常に最短の陸路に繋がる川沿いの波止場に上陸したことでしょう。その場所こそ吉野川から上流に向かって到達する八倉比賣神社近くの鮎喰川流域であったと考えられます。旅人らは鮎喰川沿いを行き来しながら、海と陸の交通を繋いでいたのです。こうして波止場の近くに建立された八倉比賣神社は、必然的に邪馬台国を往来する旅人と深い関わりを持つことになります。そして鮎喰川流域から内地へと旅立つルートは、いつしか常道化されていったのです。

画像ギャラリー:八倉比賣神社 / 八倉比賣神社 磐座 / 吉野川 / 鮎喰川 / 船尽比咩神社 / 船盡比賣神社 / 歯の辻神社 / 剣山 / 気延山 / 那賀川 / 若杉山遺跡 / 貞光川 / 穴吹川 / 金刀比羅宮 / 四国八十八ヶ所霊場 第13番札所 大日寺 / 四国八十八ヶ所 霊場 第15番札所 国分寺 / 四国八十八ヶ所霊場 第16番札所 観音寺 / 四国八十八ヶ所霊場 第17番札所 井戸寺

[参考文献]

- 「オフナトサン信仰の構造—神山町の事例より」 民俗班(徳島民俗学会)高橋晋一

- 「徳島県下における岐神信仰に関する言説」 九州工業大学付属図書館 近藤直也