目次

徳島山岳地帯の山々と領域

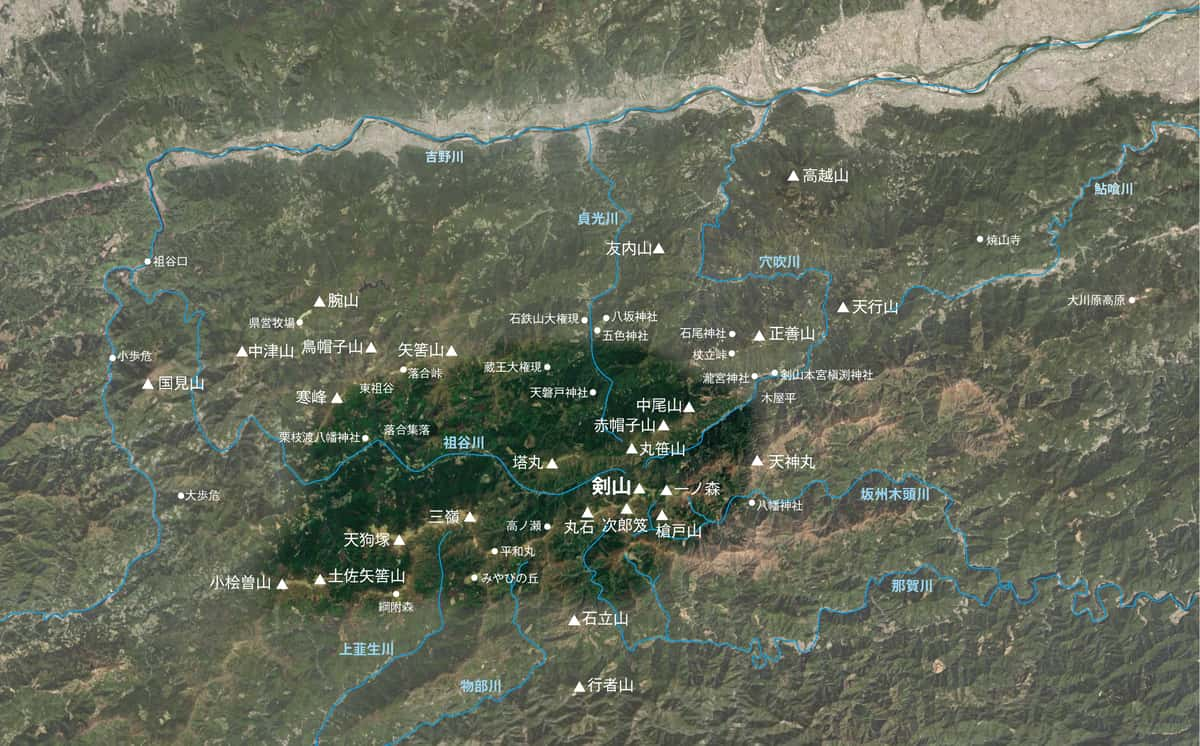

徳島県はおよそ、その8割にあたる3200~3400㎢が山地です。剣山を中心とする徳島山岳地帯は、三好市、美馬市、つるぎ町、那賀町などの県西部に位置します。徳島山岳地帯の山々は3つのグループに分けることができます。まず、西日本で2番目に高い標高1955mを誇る剣山に繋がる一ノ森、剣山、次郎笈、三嶺、天狗塚などの名峰に加え、その北側には赤帽子山、丸笹山、塔丸が東西に平行して並ぶ剣山地が中核となります。次に、平家の落人伝説でも知られる祖谷地域にそそり立つ矢筈山、鳥帽子山、寒峰などの連峰があります。これらを合わせて、徳島山岳地帯を構成しています。

徳島山岳地帯は標高が1600mを超える山々に囲まれています。その頂上周辺はミヤマクマザサに覆われている場所が多く、山々のシンボルともなっています。徳島山岳地帯の東の端は天神丸となり、剣山地の最東端にあたるその頂上からは剣山を望むことができます。天神丸のすぐ近くには剣山地と並行に連なる赤帽子山、丸笹山、塔丸の連峰が東西に並び、いずれの頂上からも剣山を見渡すことができます。山岳地帯の北の端は、祖谷の寒峰から矢筈山や鳥帽子山へ繋がる山脈のラインが考えられます。これらの山々からも剣山を望むことができるだけでなく、山々を繋ぐ周辺の尾根伝いはササ原に覆われていることは注目に値します。

また、山岳地帯の西は、剣山地の最西端にあたる天狗塚から、さらに先の土佐矢筈山と小桧曾山(こびそやま)に続く稜線の先が境界になります。ミヤマクマザサが天狗塚周辺一帯を覆う壮大な景色は国内でも類がなく、国の天然記念物に指定されています。そして徳島山岳地帯の南側においては、地域最高峰の石立山(1708m)が、その南方を東西に流れる物部川とともに、山岳地帯の境界線となっています。

険しい山々で知られる徳島山岳地帯

徳島山岳地帯は、人が足を踏み入れることができないような急斜面や断崖、絶壁に囲まれています。それらの山々は東西に平行して連なっているため、南北を行き来する自動車道は限られています。実際、東西に走る国道438・439号と195号の間を南北に行き来できる道路は、国道193号と32号の間、55㎞にわたり皆無です。徳島県の東西の幅は長い箇所でも80㎞少々ですが、その間、山岳地帯を南北に走る道路がほとんどないのです。つまり南北の行き来は自動車でさえも制限され、山岳地帯を迂回しなければならないのが、徳島山岳地帯の現状です。山岳地帯を走ると斜面がきついことは一目瞭然であり、所々道路も狭くなり、ヘアピンカーブの多さに驚かされます。また、山岳地帯の至る場所で、鋭角に立ち上がる絶壁を削って造られている狭い車道を目にします。古代、このような山岳地帯を徒歩で進むには、相当な覚悟と困難が伴ったに違いありません。

それでも徳島の山岳地帯には何かしら大きな魅力が秘められていたのでしょう。いつしか剣山のように霊峰と呼ばれる高山が知られることになり、山岳信仰の対象になりました。そして邪馬台国の時代、女王国が台頭したのです。邪馬台国が徳島の山岳地帯に存在したと仮定した場合、どのエリアに該当するのでしょうか。人がなかなか足を踏み入れることができない秘境の地であり、霊能者が籠るとするならば、山岳地帯の奥地にある標高の高い山が考えられます。また、周辺地域には高地性集落が造成され、7万戸もの家屋が建っていたという記録から、人が居住するにふさわしい地の利に加え、生活用水を確保するための水源が存在したはずです。そして山岳地帯であっても、高山の頂上周辺や尾根伝いに近い中腹には、人が居住できるおよそ平坦なエリアが存在したはずです。

例えば山の頂上周辺にササ原が広がっていれば、その周辺には集落が存在した可能性が考えられます。何故なら、ササはなだらかな斜面に群生するため、人間が居住しやすい場所として注目できるからです。また、ササの群生は遠い昔、樹木が切り倒され、山が焼かれた痕跡を示唆するとも言われています。実際、徳島山岳地帯の山々の中にはササ原に囲まれたおよそ平坦な高地を有する山が多く存在し、剣山を筆頭に、天狗塚、赤帽子山、丸笹山や矢筈山など、広大なササ原と絶景を望む山々は枚挙に暇がありません。

その実態に迫るため、標高1600mを超える徳島山岳地帯の山々すべてに登頂し、頂上を繋ぐ尾根伝いを行き来しながら、山々を囲む自然の有様を自らの目で確かめてみました。急斜面や断崖に囲まれたイメージの強い徳島の山岳地帯ですが、一度山中に入ると思いのほか、頂上周辺や尾根伝いには広々とした草原が存在することに気が付きます。また、標高1600m~1955mの高山でありながら、意外にも豊かな水源に恵まれているのです。古代、大勢の人々が暮らした山上国家が徳島の山岳地帯に存在したことを裏付ける、その大自然の環境に迫ります。

吉野川河口から神山町の神領へ向かう

四国東方から剣山を中心とする徳島の山岳地帯に向かう想定で、ルートを辿ります。まず、徳島県の東方、紀伊水道に面する吉野川の河口からその支流である鮎喰川(あくいがわ)に向かい、神山町を目指します。鮎喰川の東方、左手には須賀山が目に入ります。標高こそ521mと低いものの、広野富士とも呼ばれ、山上国家への玄関のような存在です。

神山町から南方に2kmほど山を登ると標高1019mの旭ヶ丸に到達します。その頂上はミツバツツジが群生し、平坦です。山頂そばには大川原高原が広がり、牛が飼育されている放牧場があります。吉野川の河口から直線距離で20kmしかない場所であるにも関わらず、既に標高は1000mを超えていることに驚きを隠せません。徳島の山々は、剣山地を中心とする山岳地帯に入る前段において、急斜面が連なる山々が既に存在するのです。大川原高原からは徳島を一望できるため、古代より地理的に重要な拠点であったことがわかります。

徳島山岳地帯の東関門となる天行山

神山町から剣山をピークとする徳島山岳地帯へ向かうには、国道438号沿いを西方に進みます。7kmほど進むと突如としてカーブの多い急な坂道になり、山岳地帯に入ったことがわかります。そして勾配のきつい車道を上っていくと、やがて川井峠に到達します。すぐそばには天行山への登山入り口の看板が目に入ります。天行山(てんぎょうざん、925m) は山岳信仰の山とも呼ばれ、天界に近い修行の場として修験道と結び付いた由緒ある山です。原生林に包まれた山頂近くの大師堂には弘法大師座像が祀られています。

天行山から尾根伝いを東方に1.5kmほど進むと東宮山に至ります。その山頂近くには東宮神社があり、石積みの拝殿が造られています。また、東宮神社のすぐそばに「おふなとさん」と呼ばれる祠の形状を有する石組みが置かれていることにも注目です。東宮山が鮎喰川流域から訪れる人々と関わりがあったことがわかります。つまり天行山と東宮山は、鮎喰川流域から剣山へ向かう途中の中継点として、旅人が行き来するルート上にある重要な信仰の拠点だったのです。それ故、これらの山々は山岳地帯北東方向の関門として、古代から篤い信仰を集めました。

天行山の界隈から剣山に向かうには、引き続き穴吹川に沿って山道を西方に進みます。そして10kmほど行くと、剣山の麓の村落として有名な木屋平に着きます。そこには阿波の地で祭祀活動を執り行ってきた忌部氏との関わりが古くから言い伝えられている白龍明神があります。その境内では御神体となる磐座が祀られています。その先の川沿いには瀧宮神社が建立されています。

瀧宮神社の南方7.5kmには天神丸(1631m)と呼ばれる見晴らしの良い山があります。頂上の周辺ではミヤマクマザサのササ原が広がっています。天神丸は剣山のちょうど真東にあたり、徳島山岳地帯において東方の要所となる山です。何故なら天神丸の頂上からは剣山を遠くに望むことができ、この眺望が古代、重要視されました。周辺の山々の裾には川が流れ、川沿いは、集落を造るに絶好の地形を提供している場所も少なくありません。よって、天神丸は剣山地の最東端にあたる重要な山と考えられます。

石尾神社と杖立峠を繋ぐ正善山

木屋平へ向かうには、北方から正善山(1229m)を経由してアクセスすることもできます。正善山は古くは明神岳と呼ばれ、剣山道の歴史を伝えてきた木屋平の名峰です。剣山の北方にある穴吹の方から剣山に登頂するには、吉野川からまず、正善山に向けて何日も歩く必要がありました。そしていつしか正善山の峠は剣山への参詣道の関門として知られるようになり、杖立峠と呼ばれたのです。古代から、多くの旅人が足を運んだその杖立峠のそばに、穴吹古宮となる石尾神社があります。

古代、剣山に向かった人々は、まず、杖立峠の手前にある石尾神社を参拝したと今日まで語り継がれています。石尾神社の御神体は大きさが70m以上もある巨石であり、剣山に登る前に参拝すべき大切な場所となっていました。その後、旅人らは杖立峠を越えて、剣山へと向かったのです。今日では山の中腹が植林され、道路も貫通したことから、昔の杖立峠の面影はなくなってしまいました。

正善山から5km離れた北西方向、穴吹には友内山(1073m)があります。その頂上には高千穂神社が建立され、万葉集にも登場する由緒ある山です。古くは木綿麻山(ゆうまやま)とも呼ばれていました。友内山は古代祭祀だけでなく、中世の山岳信仰にも重要な役割を果たし、数々の旧跡や伝説が残されています。

剣山の北方に広がる木屋平の山々

木屋平からさらに穴吹川に沿って剣山方面へ5kmほど進むと、劔山本宮槇渕神社の境内に着きます。その北側には中尾山 (1330m)、北西方向には赤帽子山 (1611m)が連なります。中尾山は地元では「なこやま」と呼ばれています。現在の中尾山高原ではグラススキー場やオートキャンプ場などが運営され、アウトドアのスポーツが盛んです。剣山から赤帽子山までの距離は4㎞しかありません。そして双方の頂上から互いの山を一望できるため、単に景観が重要視されていただけでなく、狼煙を用いて相互に連絡をとりあうこともできたと考えられます。赤帽子山の頂上一帯にはササ原が広がり、そこから尾根伝いのなだらかな斜面にもササが群生しています。

赤帽子山から南西方向に2km少々進むと、丸笹山(1711m)に至ります。その頂上周辺は緩やかな傾斜の繋がる小高い丘のような広大なササ原になっています。丸笹山の頂上からは、ほぼ真南に剣山の雄姿を目の当たりにでき、頂上そばの貞光川源流からは日々、大量の水が湧き出ています。周辺にはササ原と少々の樹木しかないような山の頂上のすぐそばから、なぜ、これだけの大量の自然水が湧き出てくるのかが不思議です。剣山周辺の地域一帯が、豊かな水源に恵まれていることがわかります。丸笹山の山麓には夫婦池と呼ばれる2つの大きな池があり、その近くには今日、快適な宿泊施設も運営されています。

そこからさらに西に進むと塔丸(1713m)に至り、頂上周辺は一面がササ原で覆われています。頂上からのパノラマは素晴らしく、剣山地のビューを遮るものは何もありません。塔丸はその名のとおり、徳島山岳地帯の山々のほとんどを見渡すことができる山です。それ故、「塔」と呼ばれるようになりました。剣山は勿論、北西方向には矢筈山、南西方向には三嶺や天狗塚、そして遠く南方には石立山まで見晴らせる絶景を誇ります。これら徳島山岳地帯の山々は全部、その頂上周辺にササ原が広がるだけでなく、高山であってもなだらかな草原の様相を呈しているのです。

断崖絶壁の四国連山というイメージが強い徳島の山岳地帯ですが、実際には傾斜の厳しい斜面を通って標高が上がるにつれて、なだらかな草原が増えてくるのが不思議です。また、剣山の山頂に近づいても穴吹川、貞光川など多くの川が流れているのは、地域の水源が豊かであることの証拠です。これらの川沿いの平坦なエリアは、高山でありながらも人が住む集落を造成するのに適した環境を提供していたと考えられます。

剣山に繋がるササ原に包まれた山々

劔山本宮槇渕神社を過ぎて国道438号に沿ってさらに山道を進むと、周辺にはブナやササ原が広がる山々が増え始め、剣山への展望が開けてきます。徳島の山岳地帯は山頂から尾根伝いにササ原が広がっている箇所が少なくありません。特に剣山周辺はササが群生している山が多く、広大なササ原の様相は航空写真からも確認することができます。

そして辿り着くのが西日本で2番目の標高を誇る剣山(1955m)です。山頂部は広大な草原にも見え、ミヤマクマザサで覆われたなだらかな傾斜が美しく、麓にはブナの原生林も広がっています。尾根伝いに続くササ原は「馬の背」と言われ、絶景を誇ります。また、剣山の頂上近くには宝蔵石と呼ばれる巨石があり、ソロモンの秘宝が隠されているという言い伝えから霊山のシンボルとして、比類なき名声を博しています。

剣山から東方へ1.5km向かうと、ほぼ同等の標高を誇る一ノ森(1880m)に到達します。特筆すべきは、一ノ森から東西南北すべての方角に頂上をササで覆われた山が存在することです。まず、一ノ森の西方は剣山であり、「馬の背」と呼ばれるササの草原を始め、頂上一帯はササ原に覆われています。そして真北には赤帽子山を望み、真南には槍戸山がすぐ近くに見えます。そして東北東には天神丸も望めます。いずれの山も一ノ森から一望できるだけでなく、それぞれの頂上にはササが生い茂っています。また、一ノ森の頂上からは神山町をはじめ、徳島まで望むこともできます。それ故、古代から一ノ森は剣山の東方にある拠点として、天神丸と共に重宝されたのです。

剣山の南南西1.4kmの地点には次郎笈と呼ばれる山があります。三嶺から天狗塚、丸石を通る尾根伝いと剣山を結ぶ重要な拠点となっています。次郎笈からは、北に剣山へ続く馬の背を一望できるだけでなく、西方にはササ原の先に天狗塚まで続く尾根伝いを見渡せます。また、次郎笈から西方にササ原に囲まれた尾根伝いを2kmほど進むと、丸石の山頂に到達します。東西をササ原に囲まれ、なだらかな斜面が続く頂上が印象的な山です。そして西方の先には尾根伝いに土佐矢筈山と天狗塚、三嶺が続きます。

北方の要となる落合峠周辺の山々

徳島の山岳地帯へ行くには、吉野川の河口がある徳島市界隈から鮎喰川を経由して西方に向かうルートだけでなく、瀬戸内三好市やつるぎ町から東祖谷を経由して、南方に聳え立つ剣山に行くルートもあります。三好市から南方へ向かう場合は、今日の国道44号を通って落合峠に向かいます。また、つるぎ町を経由する場合は、貞光川沿いに国道438号を南下し、五色神社や天磐戸神社を目指します。これら南北を繋ぐ2つの国道の間で存在感を示すのが、地域最高峰の矢筈山(1849m)です。

矢筈山は剣山に結び付く信仰と修験道の山として、古来より人々の信望を集めてきました。山頂部に尖った岩石が多く見受けられるため、「矢筈(やはず)」と呼ばれるようになったと言われています。落合峠から矢筈山の頂上までは、尾根伝いに途切れることなくササ原が続いています。そして起伏の少ないササ原にコメツツジの群生が混ざり始めた所が頂上となります。矢筈山の頂上からは南東方向に剣山を望むことができます。また、北東方向には遠くにつるぎ町も見えます。また南方には剣山地を一望できる素晴らしい景観が繰り広げられ、天狗塚から三嶺、丸石、次郎笈、そして剣山を望むことができます。この貴重なビューがあるが故、矢筈山は古代から地域の要所として重要視されたと考えられます。

また、落合峠から北西方向に2km少々進むと鳥帽子山が聳え立っています。落合峠から寒峰に向かってササ原の中を西方に進んだ後、途中、北方に向かうと、すぐに頂上に到達します。落合峠から北西方向にも、鳥帽子山までササ原は広がっています。特筆すべきは、鳥帽子山から国道44号の間、およそ500mにわたり、山中に傾斜の緩やかな広大なエリアが存在することです。周辺には水源もあり、まさに集落を造成するには絶好のロケーションに見えます。

このエリアが邪馬台国の時代、山岳地帯の最北端とみなされていた可能性があります。鳥帽子山の西には中津山、東方には矢筈山と黒笠山が連なり、これらの山々が、徳島山岳地帯における北側の境界線と考えられるのです。

祖谷渓から寒峰を越えて剣山地へ向かう

四国の沿岸から剣山山頂の周辺に向かうには、祖谷口から祖谷渓を経由し、寒峰(1605m)を越えて徳島山岳地帯の中心となる剣山を目指すルートも考えられます。祖谷渓から川沿いを過ぎて山岳地帯に入ると急斜面が続き、寒峰に向かう途中、中津山(1446m)に至ります。信仰の山とも言われる中津山の頂上には「黄金ノ池」と呼ばれるおよそ100㎡の池があり、周辺には睡蓮やジュンサイが自生しています。頂上のすぐそばには絶壁があり、その崖っぷちに中津神社の本堂が建てられています。中津山では弘法大師が祀られていることから、黄金の池は灌漑工事を経て造られた人工の池という説もあります。

中津山のすぐ西側には国見山 (1409m) があります。中津山や国見山の頂上と、その麓を南北に流れる吉野川との標高差は1200mにも達します。この2つの山が祖谷への入り口を頑強に守る砦となっています。これらの山岳地帯を越えて東南に聳え立つ剣山の方へ向かうには、大変な労力を伴います。中津山からさらに東南方向へ進むと、山の中腹にはフクジュソウが茂り始めます。そして山々を越えていくと、頂上周辺がササ原の寒峰に辿り着きます。寒峰の頂上からは祖谷の山々を見渡せます。そして瀬戸内から祖谷を結ぶ中継点となる場所でもあるため、寒峰は古代から重要な位置づけにありました。

寒峰の麓である祖谷地域一帯では、語り部をとおして平家落人の歴史が長年にわたり語り継がれてきました。中でも壇ノ浦で入水したとされる安徳天皇は平家の落人と共に四国に逃れ、生き延びていたという話は有名です。安徳天皇の御一行は寒峰を越えて祖谷や剣山周辺へ逃れてきたと旅のルートまで伝えられています。

寒峰の東南の麓には奥の井と呼ばれる地に栗枝渡八幡神社が建立され、周辺の地域は古くから栗枝渡(くりしと)という地名が付けられています。その神社にて安徳天皇が過ごされたという伝承も残されています。その他、平家に関する神社や屋敷、その他の文化遺産も多くあります。これら安徳天皇に纏わる多くの言い伝えから、寒峰と栗枝渡八幡神社は安徳天皇のゆかりの地となったのです。

土佐矢筈山・小桧曽山が徳島山岳地帯の西端

剣山から西方に続く尾根伝いの山道は、次郎笈から丸石、平和丸さらに西方に延びています。尾根伝いの全長は20kmを超え、平和丸の先には剣山に匹敵する標高を誇る三嶺(1893m)が聳え立ちます。三嶺は剣山の西方10kmに位置し、徳島山岳地帯を代表する名山です。三嶺の山頂一帯はなだらかな草原になっており、ミヤマクマザサとコメツツジの群落の広がりが有名です。山頂には3つのピークがあり、それが三嶺という名前の由来になったとも言われています。

三嶺からさらに西方に4km進むと天狗塚(1812m)と呼ばれる国内最大級のササ原が広がる山の頂上に至ります。天狗塚の山頂からは牛の背のササ原を眺めることができ、そのなだらかな稜線から広がる剣山、祖谷山系、高知の山並みは絶景です。標高1800mを超える高地だというのに、頂上周辺には一見、広大な野原のようにみえるササ原が周囲を覆っています。三嶺から続くササ原の光景は特異であり、かつ絶景を有するため、三嶺・天狗塚を含む稜線一帯のミヤマクマザサの群生は、国の天然記念物に指定されています。また、天狗塚の頂上そばには天狗池があり、豊富な水源を有することにも注目です。古代、このような平坦な高地に集落が造成されたと想定しても、何ら不思議さを感じない素晴らしい大自然の環境を目の当たりします。

また、天狗塚からササ原をさらに西方へ進むと、天狗塚と同様にササ原の山として名高い土佐矢筈山(1606m)に至ります。ササ原に覆われたおだやかな山体は見事です。その西側にある山のピークは笹山(1550m)と呼ばれるほど、ササ原が周囲一帯を覆っています。そして土佐矢筈山のすぐ西側には徳島県と高知県の県境を頂上とする小桧曽山が続きます。剣山地から三嶺、天狗塚、そして土佐矢筈山へと広がるミヤマクマザサの群生は、この小桧曽山で終焉します。よって、ここが徳島山岳地帯の西の端となります。

徳島山岳地帯の南方の要となる石立山

剣山の南側、徳島県と高知県の県境に聳え立つのが石立山(1707m)です。石立山の頂上周辺の傾斜は緩やかであり、ミヤマクマザサの群生に包まれています。山の頂上からは北方に丸石や次郎笈など剣山地を一望できます。次郎笈の背後には剣山がそそり立ち、その頂上が視野に入ります。剣山地の展望が素晴らしく、古代、石立山が徳島山岳地帯における南方の要になったと考えられます。石立山の東方には海部山系の山々を望み、南西方向には高知県の山々も見渡せます。

石立山の麓を東西に流れる一流河川は物部川と呼ばれ、その川沿いには、高知方面に向けて広範囲に物部村の集落が存在します。古代より祭祀集団として知られる物部氏がなぜ、石立山の山麓周辺から天狗塚、土佐矢筈山に向けて、山地の奥まったエリアに集落を築いたのでしょうか。それは徳島の山岳地帯に何かしら重要な意味が秘められていたからではないでしょうか。それ故、山岳地帯の中心となる剣山は古代より霊峰として崇められ、剣山に繋がる周辺の山々に至る尾根道も重要視されたことでしょう。いずれにしても、徳島の山岳地帯には祭祀活動の拠点があったに違いありません。そして物部氏も関与した結果、多くの集落が物部川沿いに残されているのです。

画像ギャラリー:剣山 / 杖立峠 / 剣山 馬の背 / 丸笹山 / 塔丸 / 赤帽子山 / 石立山 / 八幡神社(栗枝渡神社) / 劔山本宮槇渕神社 / 石尾神社 / 穴吹川 / 祖谷川 / 貞光川 / 徳島山岳地帯の急斜面 / 旭ヶ丸・大川原高原 / 寒峰・鳥帽子山 / 土佐矢筈山・小桧曽山 / 中津山 / 天行山 / 東宮山 /正善山 / 友内山 / 白龍明神 / 瀧宮神社 / 天神丸 / 剣山 一ノ森 / 白髪山・平和丸 / 黒笠山 / 丸石 / 天狗塚 / 物部川 / 吉野川 / 五色神社 / 天磐戸神社

急斜面が際立つ徳島山岳地帯の山肌

急斜面が際立つ徳島山岳地帯の山肌 剣山地の西端を飾る天狗塚のササ原

剣山地の西端を飾る天狗塚のササ原

白龍明神 御神体の磐座

白龍明神 御神体の磐座 天神丸から一ノ森と剣山を望む

天神丸から一ノ森と剣山を望む 石尾神社 鳥居と岩の参道

石尾神社 鳥居と岩の参道 友内山頂上の高千穂神社拝殿

友内山頂上の高千穂神社拝殿

丸笹山から剣山の頂上を望む

丸笹山から剣山の頂上を望む 丸笹山頂上そばの貞光川源流

丸笹山頂上そばの貞光川源流

ソロモン王や安徳天皇の伝承がある

ソロモン王や安徳天皇の伝承がある 一ノ森頂上周辺のササ原

一ノ森頂上周辺のササ原

石立山の頂上より北方に剣山地の

石立山の頂上より北方に剣山地の 湖畔のように

広がる物部川

湖畔のように

広がる物部川