目次

「陸行1月」の行き先はどこ?

投馬国から船に乗り、その後、上陸してから陸路を1か月歩くと到達した邪馬台国は、どこに存在したのでしょうか。邪馬台国が滅亡してから既に1800年近くの年月を経ており、周囲の自然環境も大きく変わった可能性があります。今日、邪馬台国の比定地を想定することは容易ではありません。しかしながら、史書の記述に従って女王国への道を一歩ずつ辿って行くと、その選択肢が限られてきます。

邪馬台国は霊能者である卑弥呼が籠る秘境の地であり、そこに行くには歩いて1か月もかかることから、標高が高く、奥まった山地の中に存在したと推測されます。その場所は卑弥呼が女王として君臨する聖地であるため、周辺には簡単にアクセスができないことが重要です。しかしながら、卑弥呼が滞在した中心地以外の場所では、多くの住民が暮らしていたこともわかっています。それ故、人々が安心して居住できるエリアが地域一帯にあることも重要なポイントになります。

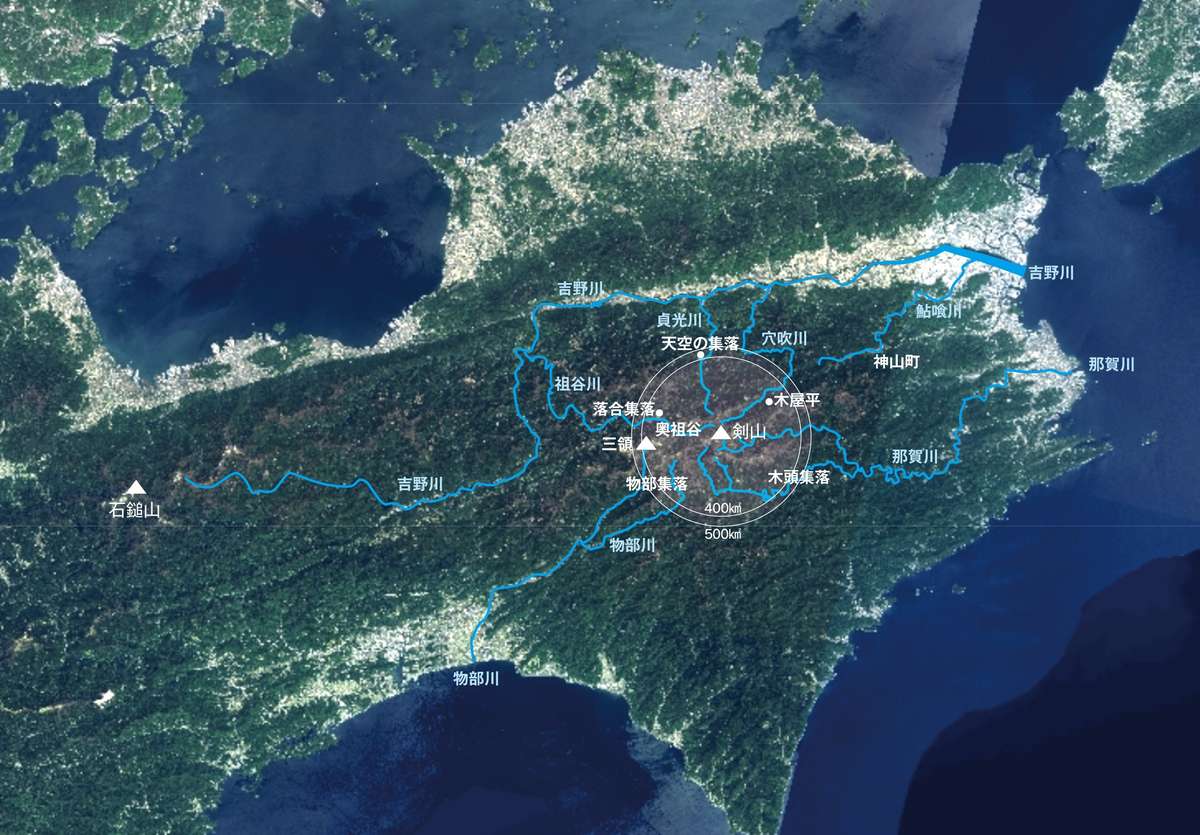

投馬国を船で出発した後、吉野川から八倉比賣神社界隈を経由し、鮎喰川の上流から山道を登るルートを前提に検討すると、その行先は西方に聳え立つ徳島の山岳地帯に絞り込まれてきます。つまり、「魏志倭人伝」の記載されている旅路の内容と、「陸行1か月」の条件を照らし合わせると、四国に上陸した後、四国山地の中でも剣山を中心とする徳島の山岳地帯に向かった可能性が高いという結論に導かれます。

邪馬台国の領域を見極めるポイント

邪馬台国が存在した可能性のある領域を見極めるためには、その場所や地域に関わるいくつかの重要な要素を検証する必要があります。特に30日という長い日数をかけて到達できる地域であるという情報は重要であり、邪馬台国が相当な山奥に位置していたと推測されます。それらの中国史書に記載された内容に照らし合わせて、邪馬台国の領域を見極めるための重要なポイントを以下にまとめました。

1. 大規模な集落を維持する豊富な水源

大規模な集落と古代国家を形成するためには、地域全体に十分な水を供給する水源が必要になります。徳島の最高峰、剣山の山頂界隈からは東西南北に向けて、いくつもの大きな川が流れ出ており、今日でも四国各地に住む人々に貴重な生活用水を提供しています。それらの川の水源は剣山の山頂周辺に集まっています。それ故、剣山周辺の地域一帯は標高の高い山岳地帯であっても、人々が安心して居住できるための豊富な水がありました。

剣山の頂上周辺を源流とする川の中でも吉野川をはじめ、那賀川、物部川などは、中流付近が湖畔のように広い川幅を有する大河川です。また、穴吹川、貞光川、祖谷川などはいずれもその上流では巨石が散乱し、船で行き来することもできない山々の谷間を川が流れています。また、剣山の西方、三嶺の頂上には池があることでも有名です。さらに剣山の北方3.5kmにある丸笹山の山頂近くには貞光川の源流があり、そのすぐそばには夫婦池と呼ばれる2つの池もあります。これらの川の源流がもたらす豊富な水源が、邪馬台国の比定地を見出すヒントになります。剣山の周辺から流れ出る川は、以下のとおりです。

■剣山東側

鮎喰川 剣山東麓から流れ、神山町から八倉比賣神社沿いを経て吉野川に合流する。

那賀川 剣山南麓に源流があり、木頭から那賀市、阿南市を経由して紀伊水道に注ぐ。

坂州木頭川 剣山東麓の槍戸山を源流とし、木頭にて那賀川に合流して紀伊水道に注ぐ。

■剣山西側

吉野川 剣山の西方、石鎚山の麓近くの源流から紀伊水道に面するデルタに注がれる。

祖谷川 剣山山頂近くの祖谷川源流の谷から流れ、祖谷渓を通って吉野川に合流する。

■剣山北側

貞光川 剣山麓の北、丸笹山頂上近くを源流とし、北方の美馬市で吉野川に合流する。

穴吹川 剣山麓の北側を源流として北東方向に流れ、美馬市穴吹で吉野川に合流する。

■剣山南側

物部川 剣山の南西、みやびの丘近くを源流とし、南西方向に高知市から太平洋に注ぐ。

上韮生川 剣山から南西方向に流れる物部川と並行して流れ、物部川に合流する。

これらの川のほとんどは、剣山の頂上から3km圏内に源流が位置し、そこから川が流れ出ています。頂上から半径10kmほどの地域には、今日でも多くの人々が居住し、歴史を感じることができる由緒ある神社が存在します。剣山の北東を流れる穴吹川の川沿いには劔山本宮劔神社、劒山本宮槇渕神社や川上神社、瀧宮神社があり、木屋平の村落へと続きます。東方には坂州木頭川が流れ、剣山の頂上から7kmの地点には八幡神社が山麓に建てられています。また、剣山の北側を流れる貞光川沿いには天磐戸神社や八坂神社など、多くの神社が建立されています。

西方に目を向けると、東祖谷の最東端となる奥祖谷に村落が存在します。周辺地域は秘境として位置づけられ、古代から山岳信仰の修行の地として知られています。古くは奥祖谷から剣山、三嶺や天狗塚などの霊峰へと山伏たちが修行に向かったのです。また、平家落人が集まった村落があることでも有名です。今日、奥祖谷二重かずら橋には多くの観光客が訪れます。祖谷渓を流れる祖谷川沿いには村落が西方に続き、西祖谷まで至ると村落の数が増加します。周辺の山麓には明治時代まで牧場があったことが伝えられています。

これらの状況を垣間見るだけでも、剣山の山頂周辺の地域には人が居住できる自然の環境が整っていたことがわかります。たとえ山間部では標高が高くても、頂上周辺から多くの川が流れ出ているため、豊かな水源に恵まれていたのです。これらの川は、地域一帯に必要不可欠な水を提供していました。そして良好な地勢に恵まれた場所が山頂周辺の尾根伝いや川沿いの随所に存在したことから、たとえ標高の高い山岳地帯であっても、古代から村落が造られ、人々が居住していたと想定できます。

2. 20~30万人が居住できる広大なエリア

「魏志倭人伝」によると、古代、邪馬台国には7万戸の家が立ち並んでいました。当時、地域の人口はおよそ20~30万人になっていたと想定されます。よって邪馬台国の比定地とは、それだけの家屋と人口を有することができる広大なエリアとなります。

邪馬台国へ向かうルートの途中、最後に停泊する投馬国は5万戸を有する小国家でした。その場所を讃岐平野と比定すると、平地部分だけで広さはおよそ400~500㎢になります。古代では海が内陸まで入り込んでいたため実際の面積は少なくなりますが、それでも300~400㎢はあったはずです。邪馬台国の中心地を剣山と想定して同等の面積に当てはめると、400㎢は半径11.3kmのエリアに該当します。邪馬台国は投馬国よりも2万戸多い7万戸を有する国家として半径12.6km、500㎢のエリアも検討に値します。また、山岳地帯の集落は広い範囲に点在していたとも考えられ、実際のエリアは半径15km前後まで広がっていた可能性もあります。

剣山の頂上から半径15kmのエリアを見渡すと、西方向の祖谷川沿いには多くの集落が存在します。観光地として有名になった奥祖谷二重かずら橋、天空の村かかしの里もあり、その先には落合集落や、八幡栗枝渡神社があります。剣山の北方には貞光川沿いに、天磐戸神社、五色神社、八坂神社など、多くの神社が建立されています。そして川沿いの山麓には「赤松の天空集落」と呼ばれる居住地も存在し、急斜面に建てられた家屋からは、南方に塔丸が見えます。塔丸の頂上からは剣山の頂上を間近に眺めることができるだけでなく、麓の見ノ越をはじめ、三嶺や石立山などの四国連山も一望できます。それ故、塔丸は古代狼煙台として用いられ、司令塔のような位置付けにある山として、いつしか「塔」の名称で呼ばれるようになったと考えられます。その塔丸をいつも眺めることができるのが、「赤松の天空集落」です。

北東方向には穴吹川沿いに瀧宮神社が建立され、磐座を祀る白龍明神が川沿いにあります。その地域は今日、木屋平と呼ばれ、多くの住民が暮らしています。また、剣山の山頂から東方に7kmほど行くと八幡神社があり、坂州木頭川沿いをさらに進むと県道193号との合流地点や、剣山の南方にある木頭地区にも同様に、八幡神社が建てられています。そして剣山の南西方向には、山頂から10kmほど離れた所に物部集落があり、物部川の下流に沿って20kmほどにわたり、地域一帯に物部集落が広がります。物部氏は古代社会において重要な祭祀活動の役割を果たした氏族であり、その物部氏が剣山に近い物部川の最上流地域一帯を自らの拠点とし、古くから居住していたことは特筆に値します。

邪馬台国の人口は投馬国より多いことから、その中心地を徳島山岳地帯の最高峰剣山と想定すると、たとえ厳しい山岳地帯の中であっても、山頂近くに多くの由緒ある神社が存在する理由が見えてきます。山上国家の領域内では集落の造成に伴い神社も建立されるのが常だったのです。それ故、多くの神社の存在は、古代より剣山周辺の地域において人々の行き来が頻繁にあり、各地に集落を造成する環境が整っていたことの証と考えられます。その前提で剣山を中心とする400~500㎢のエリアを地図上に正円をプロットして検証すると、邪馬台国の集落が存在した可能性のある地域が浮かび上がってくるようです。この円形エリアはあくまで目安であり、比定地を検討するための指標として有効です。

3. 四国の沿岸から歩いて30日かかる奥地

徳島の山岳地帯の中にあった可能性が高い邪馬台国の中心地を見極めるためには、「魏志倭人伝」に記載されている「陸行1月」、つまり30日間、歩かなければならないという情報が頼りになります。邪馬台国は沿岸から遠く離れた山奥に存在し、そこに至るまで難度の高い山道が続くことが想定されます。日本全国の山々を振り返ると、そのような山岳地帯は西日本では中央アルプス界隈か、四国徳島の山岳地帯しか存在しないでしょう。それ以外の場所は、例えば九州の山々にしても、紀伊半島の熊野にしても、1か月もかからず奥地に到達できてしまいます。古代、女王国が中央アルプスに存在することは史書の記述からしても不可能であり、選択肢は徳島の山岳地帯に絞られてきます。

投馬国を讃岐平野と想定すると、邪馬台国へ向かう途中の最終上陸地点は四国の東岸となり、その後の旅のルートが徳島の山岳地帯に繋がります。邪馬台国を目的地とした古代の旅人は、吉野川の河口から鮎喰川を経由して上陸した後、そこから西方に聳え立つ山々を目指したことでしょう。しかし徳島の山岳地帯は広範囲に連山が立ち並んでいます。目の前に聳え立つ山々の中で、どこを目的地としたのでしょうか。その答えを知るカギが「陸行1月」という史書の記述です。邪馬台国の比定地を見出すには、四国の沿岸から30日間歩かなければ到達できない奥地に焦点を定めることが重要です。徳島の吉野川河口近くから上陸して山道を進むと、およそ30日で山岳地帯の中心に聳え立つ剣山に至ります。剣山の位置づけは、「陸行1月」と合致するのです。

邪馬台国は剣山を越えて、さらに遠い西側の地域に存在したとは考えられません。例えば剣山から24kmほど西方の祖谷川沿い、西祖谷の「祖谷のかずら橋」周辺を目的地と想定すると、讃岐平野の最西端、琴平町にある金刀比羅宮に隣接する瀬戸内沿岸からのアクセスが最短ルートとなります。金刀比羅宮から吉野川へ向かう途中、讃岐山脈の山越えは標高800mもある峠を通らなければならず、吉野川に到達した後、1kmほどの河川幅を舟で渡る必要があります。その後、三好や東みよしから南方に聳え立つ剣山の方向へ進むルートでは、断崖絶壁が多く立ちはだかるだけに、幾度もの迂回を強いられます。それでも30日間かからず目的地に到達できてしまうため、史書の記述とは相違します。

一方、剣山の西方から南西方向にかけて広がる山岳地帯には、尾根伝いになだらかな丘陵が広がっています。もし、邪馬台国が四国東岸から剣山を越えて、南西方向の綱附森(1643m)や土佐矢筈山(1606m)の周辺地域にあったとするならば、高知県の太平洋岸から物部川を上流に上がってきた方が、四国の東岸や北岸を出発するよりも早く目的地に到達できます。しかも西祖谷の地域と同様に1か月もかからないため、日数が余ってしまうのです。

「魏志倭人伝」に書かれている「陸行1月」という記録を参考に、四国の沿岸から歩いて1か月かかる山岳地帯の奥地を見極めることが、邪馬台国の場所を見出す決め手となります。徳島山岳地帯の最高峰となる剣山の位置づけは、「陸行1月」の条件を満たしていることに注目です。

4. 集落の造成にふさわしい平坦な土地

徳島の山岳地帯に邪馬台国があり、その地域に20~30万人の人々が居住したとするならば、その地域一帯には住居を構えるのにふさわしい平坦な土地が随所に存在したはずです。徳島の山々は急斜面が際立っていることから、人が住めるような平坦な土地を想像するのも難しく感じます。ところが意外にも頂上に近づくにつれて山の斜面は緩やかになり、結ぶ尾根伝いには草原のようになだらかなエリアが散見されます。

まず、注目すべきは剣山の頂上周辺がミヤマクマザサに囲まれているだけでなく、およそ平坦なことです。ミヤマクマザサは1600mを超える徳島山岳地帯の山頂近くで、斜面の緩やかなエリアに群生することで知られています。また、ミヤマクマザサなどのササ原は、人工的に山に火が入れられた後の副産物とも言われています。つまり、徳島山岳地帯のミヤマクマザサは、遠い昔に人々が山道を切り開き、集落を造成したりするために山焼きをした跡と考えられるのです。その結果、ミヤマクマザサの群落が広がったと推測されます。

そのミヤマクマザサのササ原は、剣山の山頂から尾根伝いに広がり、一の森、次郎笈や槍戸山、丸石などの山々を覆っています。さらにササ原は西方へと尾根伝いに繋がり、三嶺や天狗塚、土佐矢筈山の頂上から小檜曽山(こびそやま)まで続いています。その途中、丸石と天狗塚の中間に位置する平和丸ではなだらかな草原が広がり、そこから1km西の白髭避難小屋の周辺は平坦な土地に囲まれています。このような平坦な場所では、古代社会においても人々が集落を造った可能性があります。

剣山の北方では4km離れた所に赤帽子山が聳え立ち、頂上を覆うミヤマクマザサのササ原は尾根伝いを西方に丸笹山、そして塔丸まで繋がっています。さらに剣山から北西方向を見渡すと、14km先には矢筈山があります。山の頂上一帯はササ原に囲まれ、そこから西方の落合峠に向けてササの群落は尾根伝いに続き、峠からさらに西方の寒峰近くまで広がりを見せています。これらのササ原に覆われた尾根伝いは、緩やかな斜面の平地が少なくありません。これらのササ原に覆われたおよそ平坦な場所は、古代社会において人々が集落や山道を造るために火入れをした可能性がある場所として注視する必要があります。

集落を造成するのに適した平坦な土地は剣山の頂上周辺だけでなく、剣山から流れる川沿いにも多く存在します。頂上から半径15km圏内を確認するだけでも、今日では多くの家屋が川沿いに建てられています。北東方向には穴吹川沿いに木屋平の村落が存在します。東方には坂州木頭川沿いに温泉施設があり、いくつもの寺院が建てられています。東南方向13km先には那賀川沿いに木頭の町が発展し、今日、多くの住民が居住しています。南方でも同じく那賀川沿いに北川の村落が広がっています。南西方向を見ると、10km先には物部川沿いにべふ峡があり、村落内には以前、温泉が開かれていました。

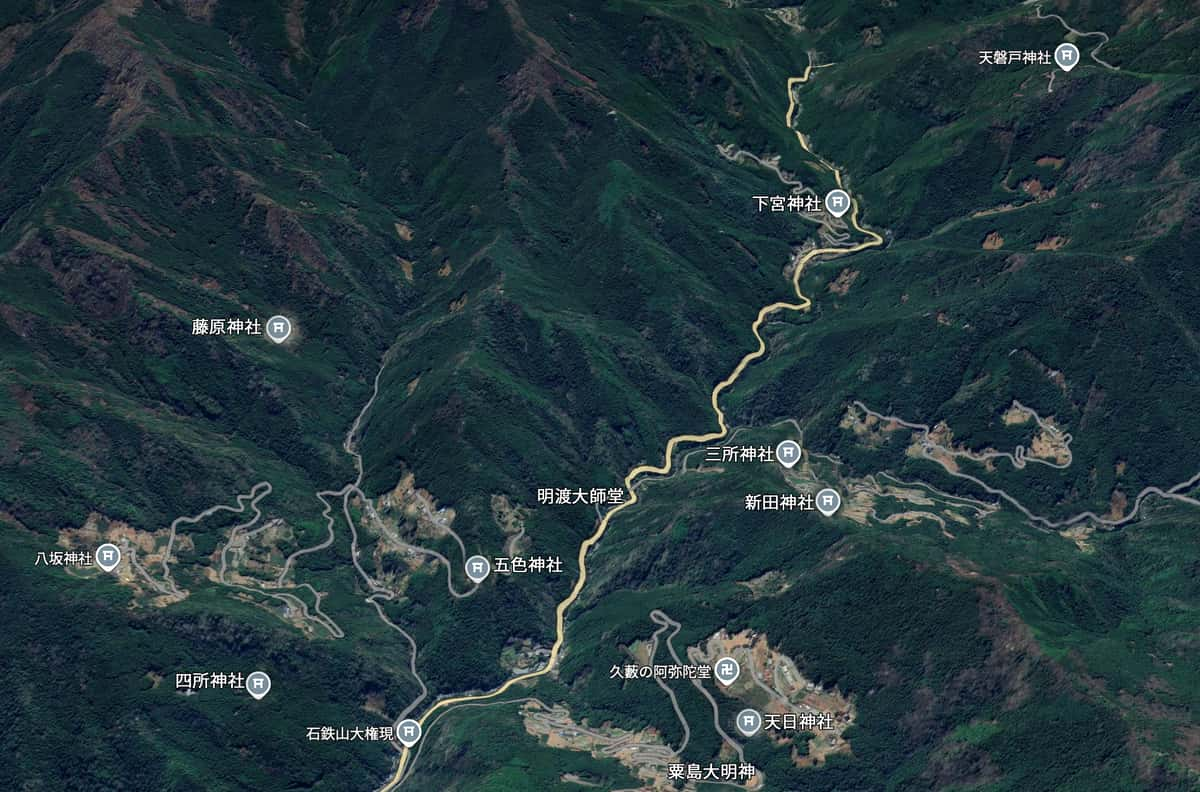

剣山の西方においては奥祖谷とも呼ばれる東祖谷の祖谷川沿いに村落が並び、今日では食堂や民宿などの事業を通じて住民が町の発展に寄与しています。奥祖谷二重かずら橋は観光地としても有名になり、近くには「天空の村かかしの里」があります。さらに西方へ進むと、安徳天皇の伝承が残る八幡栗枝渡神社が建立されています。また、剣山の北方では貞光川沿いにも複数の村落が存在し、多くの神社が建立されています。古代より忌部氏によって奉納された岩戸神楽で知られる天磐戸神社をはじめ、忌部神社の末社と言い伝えられる下宮神社や五色神社などが、地域の大切な拠点となっています。

剣山の山麓には、山頂付近から流れる川沿いに平坦な土地が随所に見られるだけでなく、ミヤマクマザサのササ原に覆われた尾根伝いの緩やかな斜面が周辺の山々まで続きます。その範囲は大変広く、東西方向に28kmほど広がっています。これらの場所は山に火入れをした跡地と考えられています。これらを併せて考えると、剣山周辺の地域には、意外にも多くの人々が住むのに絶好の土地が至る所に存在していたことがわかります。古代、それらの場所に集落が造成され、地域一帯を網羅していたと想定するならば、たとえ剣山を中心とする山岳地帯であっても、20~30万人の人口を抱える山上国家になり得るのです。

5. 山岳地帯の斜面に造成された集落

邪馬台国が山岳地帯の奥地に存在し、しかも多くの住民がその地域一帯に住んでいたとするならば、人々は山々の中でもおよそ生活に困らない平坦な土地を見出しただけでなく、時には山の傾斜地も積極的に開拓して集落を造成したと考えられます。多くの人口を抱えていた国家だけに、有効活用できる土地は、たとえ傾斜地であっても使う必要があったのです。

実際、徳島の山岳地帯の中でも剣山の周辺では、古代より傾斜地集落が形成されてきました。この現象は日本国内でも珍しく、結晶片岩などの地質的特徴が認識されたことにより、古くから山岳地帯の土地が活用され、「山岳地帯に農業集落が自然に成立」するようになりました(忌部文化研究所)。そして山岳地帯の各地に集落が造成された後、必然的に尾根伝いの山道がいつしか主要な通行路となり、人々が日々、行き来するようになったのです。その結果、「山の頂上部(尾根)から下方へと家や耕地が拡がっていく独特の形態」が徳島の山岳地帯に作られていくことになります。つまり、徳島の山岳地帯では、古代より平坦な土地に限らず斜面においても多くの集落が造成され、邪馬台国のような大きな国家の土台となる人々が農耕文化を形成しながら暮らしていたのです

そのような斜面に造成された集落は今日でも剣山周辺に散見され、中には観光地としても有名になった落合集落があります。この集落は山の急斜面一帯に造成されていることから、昨今、注目を浴びるようになりました。わざわざ斜面に家屋が建てられた理由は、そこから三嶺の山頂を一望できるからに他なりません。周辺には川が流れ、生活環境にも適していることから、古代より集落が築かれていたと想定されます。また、12km先の貞光川沿いには「赤松の天空集落」と呼ばれる山岳傾斜地に造成された住宅が目に入ります。周辺の地域では伝統的な農業や住環境が根付いています。この集落からは、剣山の展望台とも言われる塔丸を一望することができます。赤松集落もこうした傾斜地農耕文化や山岳集落の流れの中で、古代より人々が集落を形成して暮らしていた可能性が高いと考えられます。邪馬台国が山岳地帯の中にあり、その地域一帯に多くの人々が住んでいたと想定しても、何ら不思議ではないことがわかります。

神領として結界された地域の痕跡

邪馬台国は古代、卑弥呼と呼ばれた霊能者によって統治されていました。女王国とも言われた国家の領域は、周辺国の住民からは神領のようにみなされていたと推測されます。卑弥呼は神懸かった女王として君臨し、日々、物静かな山中に籠り、自らの霊性を極めるために日々祈りを捧げながら、国家の統治に専念していました。卑弥呼の政治責任を霊力に支えられながら実践する必要性を考えるならば、卑弥呼が拠点とした邪馬台国の中心地は人々が簡単に寄り付くことができない山上の奥地に位置していたに違いありません。よって邪馬台国に行くには1か月間、山道を延々と歩く必要がありました。その山奥で卑弥呼は神の御告げを大胆に語り続け、瞬く間に誰もが認める比類なき国家のリーダーとなり、邪馬台国は目覚ましく発展したのです。こうして女王国の存在と卑弥呼の名声は、海外にまで知れ渡ることになります。

国家が発展するにつれ邪馬台国の人口は徐々に増加し、ピーク時には20~30万人ほどになっていたと推測されます。邪馬台国の人々は、卑弥呼の拠点を中心として、山岳地帯の川沿いの平坦な土地や尾根伝い、時には見晴らしの良い傾斜地にも集落を築き、暮らしていました。そして神国としての名声を維持し、国の領域を下界の影響から守るべく結界されることが目論まれたと考えられます。

邪馬台国の時代、中国では四神相応の考えが普及し、東西南北の四方が実際の山や川などの地形に結び付けられて神獣が祀られるようになりました。その流れを引き継いで、邪馬台国においても山岳地帯の中にありながら、四方の関門となる場所においては神社を建立し、巨石がある場所は磐座をご神体として祀ることにより、国家の領域を結界することが試みられたのではないでしょうか。その結果、邪馬台国の比定地とはたとえ山岳地帯の中にあっても、神社や磐座により、神領が守られることになります。

これら結界の条件に匹敵するのが、四国山地の中でも剣山を中心とする徳島の山岳地帯です。邪馬台国が四国の剣山を中心とし、その周辺地域一帯に広がっていたと想定すると、山岳地帯であるにも関わらず、東西南北のいずれの方角においても神々が祀られていることを確認できます。まず、剣山の北方は剣山の頂上近くから貞光川が流れ、その川沿いには五色神社、天日神社、八坂神社など多くの神社が建立されています。また、天磐戸神社、石鉄山大権現、蔵王大権現では磐座が古くから祀られています。これらの神社や磐座の由緒は定かではありませんが、それらの背景には古代の祭祀技術集団で、天孫降臨の供奉を司り、天日鷲命(あめのひわしのみこと)を祖とする忌部氏の存在があるようです。いずれも山岳信仰と修験道の世界に通じていると言われています。また、五色神社は中国の五行思想、天日神社は天照信仰の祭祀体系と絡み、邪馬台国における卑弥呼の巫女的王権と陰陽五行などの祭祀体系とも密接な関係にあると考えられます。

剣山の東方を見ると、頂上に近い方から劔山本宮劔神社、劒山本宮槇渕神社、川上神社、瀧宮神社が穴吹川沿いに並び、剣山への玄関となる麓の木屋平では、白龍明神の磐座が祀られています。穴吹川は途中から北東方向に流れていきますが、真東を流れる坂州木頭川の川沿いには、剣山の頂上から7km弱離れた山岳地帯に八幡神社が建立されています。また、剣山の西方においては祖谷川沿いには八幡栗枝渡神社が、そして南方にも八幡神社が建てられています。また、西方は八幡神社によって守られているだけでなく、そぐそばには標高1812mの天狗塚が聳え立ちます。山を「天狗」と名付けることにより、周辺には近づかないようにとのメッセージが発信されていたのです。こうして八幡神社や天狗塚の存在により、剣山の西方や南方も結界されたと考えられます。これら神々が祀られている場所の存在により、その場所を訪れる民は、そこから安易に足を踏み入れることのできない神領に入ることを悟ったのではないでしょうか。

土佐との境界を画した物部氏の存在

特筆すべきは、剣山の南西方向に流れる物部川沿いに、古くから多くの物部村落が存在することです。古代の豪族である物部氏の存在が、川沿いの地名に反映されています。剣山に一番近い村落は物部町久保影と呼ばれ、山頂からの距離は7kmもありません。「物部」の名称が用いられている村落は多数存在し、剣山に最も近い物部町久保影から物部川に沿って南西方向に20km以上も続きます。そして数kmごとに、物部町久保中内、物部町中上、物部町南池、物部町五王堂、物部町柳瀬、物部町大栃など、物部の町名が地名として残されています。

なぜ、物部一族は古代、このような山奥にまで来て、村落を川沿いに造成したのでしょうか。しかも地域が剣山の麓まで達しているのです。物部氏と言えば大陸より移民してきた渡来系の民族であり、当初は南西諸島から船でやってきたと考えられます。そのため、四国では最初に土佐、今日の高知方面に船で到来し、物部川の界隈を探索しながら上流に向かったはずです。それ故、いつしか物部川の上流には物部集落が築かれていくのです。

また、物部氏は古代社会において祭祀活動を取り仕切っていた豪族と考えられています。その物部氏が剣山に近い山奥であり、かつ、土佐の地域に繋がる南西方向に多くの集落を造成したのは、その地域に何かしら祭祀活動に関わる重要な案件があったからとも考えられます。それが邪馬台国に纏わる南西方向の結界です。太平洋岸の高知から物部川沿いを経由して剣山方面に向かう山道にはいくつかのルートが広範囲に存在したため、邪馬台国へ足を踏み入れる南西方向からのルートも管理する必要があったのです。そして女王が住まわれる神領を結界するという意味も含めて、祭祀の役割を担った物部氏は剣山の南西側に多くの集落を築き、人の流れを取り仕切ったのではないでしょうか。物部集落の存在そのものが、神領を結界する働きを果たしていたと考えられます。

画像ギャラリー:八倉比賣神社 / 穴吹川 / 鮎喰川 / 貞光川 / 物部川 / 祖谷川 / 那賀川 / 吉野川 / 徳島のヘソ / 四国 急斜面 / 剣山 スーパー林道 / 塔丸 / 石立山 / 白髪山・平和丸 / 丸笠山 / 矢筈山・石堂山 / 赤帽子山・中尾山 / 天狗塚 / 土佐矢筈山・小桧曽山 / 丸石 / 劔山本宮劔神社 / 劒山本宮槇渕神社 / 川上神社 / 天磐戸神社 / 天日神社 / 石鎚山大権現 / 五色神社 / 瀧宮神社 / 八幡神社(栗枝渡神社) / 八坂神社 / 祖谷のかずら橋 / 金刀比羅宮 / 寒峰・鳥帽子山

安徳天皇の伝承が残る八幡栗枝渡神社

安徳天皇の伝承が残る八幡栗枝渡神社 天磐戸神社の拝殿と石の大舞台をつなぐ石の参道

天磐戸神社の拝殿と石の大舞台をつなぐ石の参道

日本人なら皆一度はハマる古代のロマン邪馬台国。

ただ明らかに当て字なのでカタカナ表記でヤマタイ国の方がいいのではという

個性的な見解を持ってます。

科学的にツッコミ入れると、魏志倭人伝の中のデータの数字に異常に0と1が多いなあ

科学論文だとそれだけでも捏造認定で一発アウトです。つまり、距離の記述は

基本全部テキトーなやつと考えるべきです。方角は当時でもそこそこ正確だったはずだが

そもそも嘘言ってればそれもない。