古代の民が世界各地に残してきた遺跡の中には、昨今の最先端テクノロジーを駆使しても、その建造技術や成り立ちを計り知ることができないものが少なくありません。そのような謎に包まれた遺跡は、日本列島の中にも複数存在します。そのひとつが与那国島の海底遺跡です。2011年、ふとしたきっかけで、台湾のすぐ東側に浮かぶ与那国島の南岸、新川鼻(あらかわばな)と呼ばれる断崖からおよそ100m離れた海中に、砦のような様相を呈した遺跡があることを雑誌の記事から知りました。その海底遺跡の存在を訴え続けてきたのが、琉球大学にて海洋地質学や海洋考古学を教えていた木村政昭教授です。1992年から琉球大学海底調査が開始され、2000年に「与那国島海底遺跡・潜水調査記録」が出版されました。そこには、与那国島海底遺跡が人間の手で造られたことを裏付けたとされる、多くの画像が掲載されています。

木村政昭著「与那国島海底遺跡・潜水調査記録」よりしかしながら、与那国島の海底遺跡は一般的にはあまり知られていません。それもそのはずです。調査団からは海底遺跡と称されてはいても、実は自然の地形ではないか、という学者の見解も多数あることから、沖縄県も遺跡として未だに認定していないのです。ただ、行政が何もしてない訳ではありません。2016年からは与那国町が国の史跡として登録できるように調査事業を発足し、さらにはジオパークや世界遺産に登録しようとする動きも見られるようになりました。

与那国島海底遺跡に渦巻く議論

与那国島の海底遺跡は、単に自然の地形であると主張する学者は少なくありません。例えば段々畑のように規則的に重なる地形は、マグマが冷却して固まる際に、直線方向に入る割れ目がずれて、方状摂理の現象により形成されると想定します。だからこそ、人間の背丈よりも高い断層が生じることとなり、到底人為的に造ったものには見えません。さらには周辺地域の断層に沿って東南方向に遺跡全体が10度少々傾いていることも、生活に支障をきたすレベルであることから、そもそも人が居住できない場所であると推測する学説もあります。また、折衷案としてそこまで自然地形説に固執せず、古代人によって自然石にある程度の加工がなされ、自然の地形を利用した神殿として祭祀活動が行われていたのではないか、という説もあります。

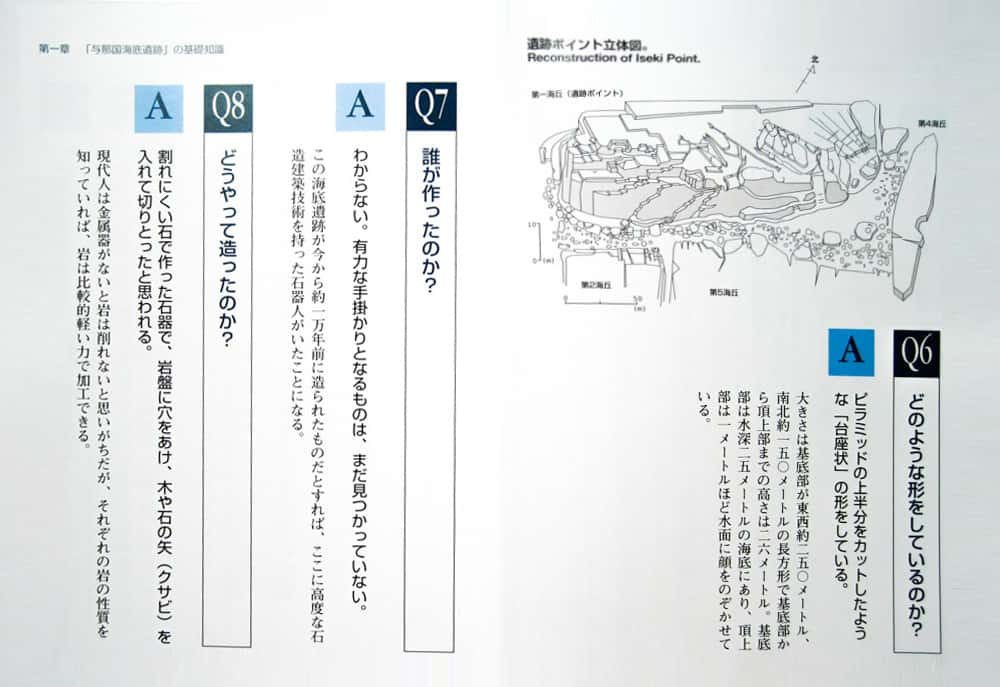

与那国島 海底遺跡しかしながら、インターネットに公開されている写真の多くは、明らかに人工の産物のように多くの人の目に映るのではないでしょうか。10度にも傾く地面とて、ちょっとした地殻変動や大地震があれば、その程度の傾斜はすぐにおきてしまうでしょう。その他、人が行き来する通路に見える岩場や、メインテラスのように平面の岩がきれいに積み重なっている広場、階段など、人工の作品としか思えない形状のものが多々あり、二枚岩とて板状節理をもっても説明のしようがありません。また、「亀の頭」と呼ばれるようなきれいな三角形を描いた岩場や、広場の角にある階段の形状をした直角の岩など、自然に造成された地形と結論づけるには無理がありそうです。

「百聞は一見に如かず」という諺のとおり、早速自分の目で海底遺跡の実態を確かめてみることにしました。与那国島海底遺跡の探索は簡単ではありません。何故なら海中に存在することから、スキューバダイビングが必須となり、写真も撮影するにしても水中カメラを使用しなければなりません。しかも、与那国島は黒潮がぶつかる場所に位置することから、その潮流の状態と海中の濁りを見極めないと、せっかく潜っても潮に流されたり、何も見えないということになりかねません。また、天候のチェックも不可欠です。島の南岸に遺跡が存在するので、風の悪影響を受けないためにも北方から風が吹いてくる時を待たなければならないのです。これらすべてのコンディションをきめ細かく観察した上でなければ、ダイビングはできないことから、海底遺跡の探索はタイミングが重要な要素になります。

与那国海底遺跡をダイビング仲間と散策幸いにも与那国島を訪れてから4日目の最後の日に風向きが変わり、無事にダイビングを実行することができました。海中での視界も悪くはなく、持参した水中カメラで遺跡の画像をしっかりとキャプチャーすることができました。自ら海中を泳ぎ回り、遺跡の実態を自分の眼で見て、岩石に手を触れながら確認することができたことは大きな収穫でした。そこで見た与那国の海底遺跡とは、精工に造り上げた古代人の作品であり、正に人工の砦としか思えないものでした。それからあっという間に8年という歳月が過ぎ去っていきました。

昨今、巷では世界遺産のブームが巻き起こっており、日本でも世界遺産の登録を積極的にユネスコに対して働きかけるようになりました。世界遺産の中には著名な遺跡が名を連ねています。中でも、マチュピチュは際立つ存在です。山上の砦というだけでなく、その規模、岩の精工な造り、ペルーの山奥というだけでも、十分なほど神秘的要素に溢れています。

空中都市マチュピチュ

そんなある日、ふと、マチュピチュが与那国島の海底遺跡と結びついているように思えてきたのです。何故、そう思えたのかは、自分でもわかりません。マチュピチュやインカ遺跡のことについてはほとんど知識もなく、また、与那国の海底遺跡とマチュピチュの繋がりに関する記事さえもいまだかつて見たことがありません。ただ、不思議とそのように思えてきたのです。それ故、マチュピチュと周辺のインカ遺跡をどうしても見たくなり、何か新しい発見があるかもしれないと期待をつのらせて、2018年1月にペルーへと旅しました。

初めての弾丸南米ツアーは、まさに青天の霹靂とも思えるほど衝撃的なものでした。与那国島の海底遺跡で見た記憶のある光景を彷彿させるような同等の造作物を、マチュピチュだけでなく、複数のインカ遺跡で見出したのです。それらの光景を見た瞬間に、「どこかで見たことがある光景だ!」と思わざるをえませんでした。当初は直観的に形状の類似性を感じただけにすぎませんでしたが、時間が経つにつれて、その思いは確信へと変わることになります。何故ならペルーから帰国後、自らが撮影した写真を並べて与那国島海底遺跡のものと比較すると、その中には確かに類似性が際立っているものが複数存在したからです。

インカ帝国と与那国海底遺跡が歴史的に繋がっているのではないか、という当初の思いは、もはや空想の域を超え、現実味を帯びてきました。そこでまず、インカ帝国の成り立ちをインカ神話から学び、与那国島海底遺跡との接点が存在するか、確認することにしました。果たして、そこに歴史的なリンクが存在するのでしょうか。

巨石文化のルーツに潜む水没国家の謎

人類の歴史には多くの謎が潜んでいます。その代表格がペルーの山中に建造されたマチュピチュやインカ遺跡の数々です。これらの古代遺跡の特徴のひとつとして、巨石を用いた造作物が多用されていることが挙げられます。巨石を積みあげて完成された施設の目的は定かではありません。古代イスラエル人が岩は神と考え、神の呼び名として「岩」を用いたように、インカの時代においても岩なる巨石に対して、何らかの信仰心を持つようになったと考えても不思議ではありません。

曲線の石組が美しいマチュピチュの「太陽の神殿」そのインカ帝国の信仰を理解する上で、大切なヒントとなるのが、南米の三大祭りのひとつ、インティライミと呼ばれる太陽の祭りです。正式には15世紀から始まったとも言われるインティライミはおそらく、インカ帝国時代にその起源があるようです。この宗教儀式は、南半球にて1年のうちで最も日が短い6月24日の冬至の日に開催されます。インティライミは当初、クスコの中心地で執り行われていましたが、16世紀から4世紀ほど政治的要因のため中断を余儀なくされ、その後、1944年よりインカ帝国の首都クスコに隣接するサクサイワマンにおいて再開されました。インティライミでは、動物の生贄を捧げながら太陽神であるインティを崇め祀り、豊作を祈る儀式が執り行われます。旧約聖書に記載されている律法においても動物の生贄に関する記述が多く含まれており、イスラエルの民は信仰の道からはずれた際には太陽神を崇めることもあったことから、何かしら関連性があるかもしれません。

インティライミの儀式のルーツはインカの創造神話にあると伝えられています。その中心となるテーマは、不思議なことに湖と水没に関わっています。インカの創造神話は複数あります。建国の父はチチカカ湖の中から生まれたとか、湖の彼方からやってきた、もしくは隣の月の島から到来したとも語り継がれています。また、金の杖や笏に纏わるインカ神の伝説も存在します。不義が横行するあまり、インカ神は子供たちをチチカカ湖に降り立たせますが、金の笏が沈んでしまう神話や、金の杖が沈んでしまった地に太陽の神殿を造るため、地下道を通ってクスコにまで行き、そこに神殿を建立したという言い伝えなどが知られています。

これらの伝承に、湖や水没に関連する内容が多く含まれていることは偶然ではないでしょう。それはインカ帝国の前身となる国家が水没してしまうという一大事が歴史的背景にあったことを示唆しているようにも思えます。そして二度と水没することのない、常に太陽が輝く新しい国家を創生するため、海抜3,400mの標高を誇るクスコの盆地に新しい帝国を建造したのです。なぜ、クスコの高地が選ばれたかは定かではありません。しかしながら、太陽神を冬至の日に崇め祀る文化があることから、解明するヒントを太陽の動きに関する事象から得ることができるかもしれません。

クスコ 太陽神殿 (コリカンチャ)古代、太陽神を崇める民にとって、1年のうちで最も日が長い夏至の日は、特別な日となりました。クスコから夏至の日に太陽が昇るおよそ60度の方向を地図で辿ると、イスラエルのエルサレムに繋がることがわかります。距離は12,400㎞も離れた遠い場所にあるのですが、ペルーからブラジルとの国境を越えて山を下ると、その後にはイスラエルまで一切、山や高地が存在しません。南アメリカではブラジルの原始林、そしてアフリカ大陸ではアルジェリアやリビアの砂漠があるだけで、その途中には大西洋が広がっています。つまりクスコの地とは、エルサレムから見ると夏至の日とは逆に、冬至の日が沈む方向にある、標高の一番高い所にある盆地なのです。

インティライミの儀式が行われる6月24日は、北半球のイスラエルでは夏至の日です。よって、6月24日を祝うということは、イスラエルにおいては夏至の日を祝うことにも繋がるだけでなく、実際にはクスコから見て夏至の太陽が出ずる方向に存在するイスラエルを祝うことにもなります。このように太陽信仰を介して、クスコの位置づけとイスラエルのエルサレムが関係していたと想定すれば、クスコという標高3,400mという高地になぜ、街造りがなされたかを理解するヒントを得ることができます。クスコは、イスラエルから見て、冬至の日が沈む方向にある最も標高の高い場所に位置していたのです。

いずれにしてもインカ神話で語り継がれてきた湖や水没をテーマとした伝説の背景には、海面下に沈む古代国家の存在があったと推測されます。それ故、太平洋西側の端にある与那国島の海底遺跡との関連性も、安易に否定できません。与那国島の南岸を中心に岩を切り崩して造成された街が、大規模な地殻変動を機に水没したと想定するならば、そこから脱出した民が新天地を探し求めて海を渡ったと考えても不思議ではありません。そして二度と水没することのない場所に神殿を備えた首都を設けるべく、太平洋を渡り南米の地に到達した後、ペルーの山奥にあるインカ帝国の首都、クスコの更なる奥地に、マチュピチュの地を見出したとは考えられないでしょうか。その山上からは、1年に一度訪れる夏至の日に、イスラエルのエルサレムを太陽が昇る方角に拝することができました。よって、神が住まわれる平安の都、エルサレムに結びつけられる孤城の地を、天体を観測しながら見出した結果、そこにインカの聖地となるマチュピチュが造成された可能性が見えてきます。

与那国島の海底遺跡と、マチュピチュ及びインカ帝国の首都クスコが、民族史的に何らか繋がりがあるという憶測は、あながち的外れでないかもしれません。その歴史の真相に迫るヒントを、世界各地の巨石文化の痕跡から得ることができます。巨石文化には、イギリスのストーンヘンジやイースター島のモアイ像、マルタの巨石群など、それぞれに特色があります。それ故、神を祀ることを第一とし、巨石を大切にしながらそれらを上手に切り崩して街を造成してきた民族が存在し、元来、与那国島の地上に存在したと考えられる海底遺跡とマチュピチュ双方の創建に時代の流れを超えて関わっていたとするならば、遺跡に残された岩石の形状などに、様々な類似点を見出すことができるはずです。そして驚くことに、マチュピチュとクスコの遺跡の中には、与那国島海底遺跡に酷似した形状の岩場や巨石が散在しているのです。単なる偶然とは思えない遺跡の形状を、それらの画像から比較検討することにより、与那国島とマチュピチュの文化が歴史的に紐付けられていた可能性が見えてきます。

与那国島海底遺跡の真相に迫る

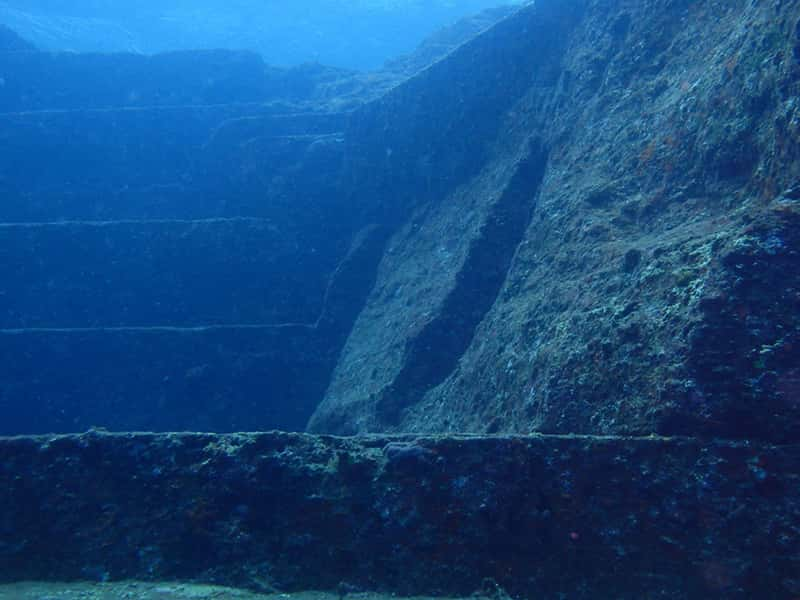

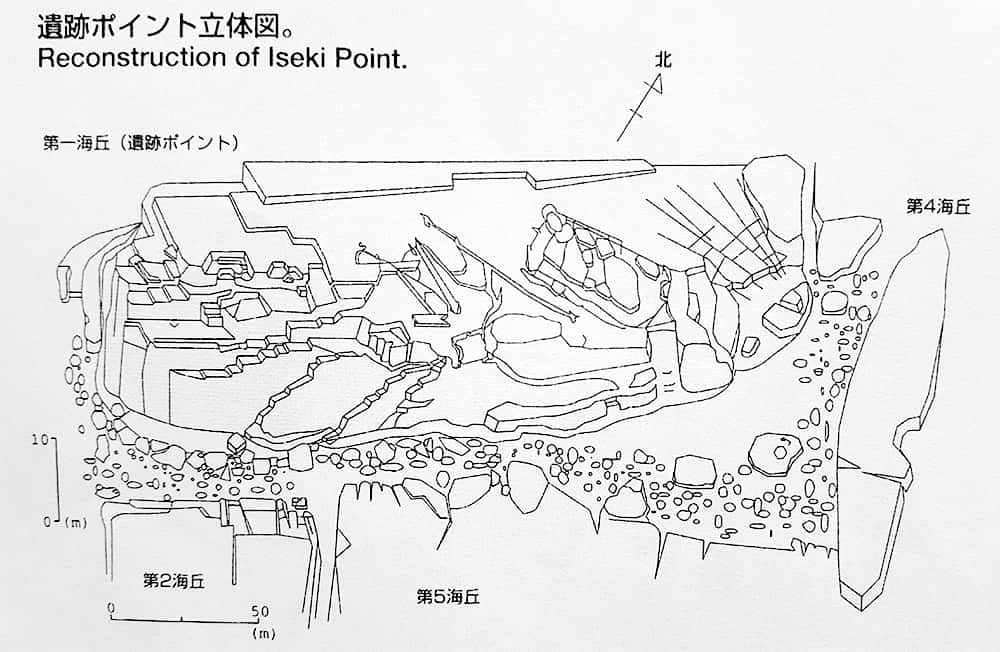

遺跡ポイント立体図 木村政昭著「与那国島海底遺跡・潜水調査記録」より

与那国島の海底遺跡は、南北150m、東西250m、高低差は25mという壮大な規模を誇ります。水深は最も深いところでも25mほどです。主だった遺跡は水深20mから10m前後の岩礁の中に広がり、遺跡の最高部は水面上にその姿を現しています。海中をダイビングしながら遺跡を散策するにあたり、通常はまず、遺跡への入り口とも言われているアーチ門を通り抜けて行きます。このトンネル状の通路は、前後に連ねて左右2段に巨石を積み重ね、その上部にも巨石を置いた形に組んで形成されています。通路の幅は80cm、長さはおよそ3mほどです。岩で組まれた同様の門は、サクサイワマンや、ピサック、オリヤンタイタンボなどのインカ遺跡にも存在します。一説によると、左右の岩は元から存在し、その岩の隙間に縦、横の切れ目が入ったのではないかとも言われています。その可能性も否定はできませんが、インカ文明に見られるように、古代では岩を積んで門を造ることが一つの文化的習慣であったことからしても、与那国島のアーチ門もそれに準じた人工の門と想定して何ら不思議はないでしょう。

サクサイワマンのアーチ門と与那国島海底遺跡のアーチ門

アーチ門の狭い通路を通り抜けるとすぐに、2枚岩が見えてきます。長さ7m、高さは1m、厚さ40㎝ほどの薄い岩が、ぴたりと重なり合っています。これらの岩は、岸壁に立て掛けられているようにも見えます。この2枚岩は自然に重なり合ったものではなく、おそらく人工的に同じ形状に岩が切られ、ぴたりと付着させたものでしょう。しかしながら、なぜ、巨石が薄く2枚に削られ、重ねて置かれているのかは不明です。マチュピチュへの入り口となる最後のインカ都市として著名なオリヤンタイタンボの山を登った時、この2枚岩と同じ形状の綺麗に削られた2枚岩を発見しました。その大きさも類似しているだけでなく、2枚の岩がピタリと重なって置かれていることからして、インカ帝国の巨石文化が与那国島と結び付いているという想定が、より真実味を帯びてくるのです。巨石が2枚、重ねられている理由は謎に包まれたままです。しかしながら古代では、巨石を薄く削り、2枚重ねて置くことに何らかの意味があったことに違いはなく、その巨石文化を与那国島とインカ帝国が共有していた可能性があります。

枚板の形状は海底遺跡の2枚板と全く同じ

2枚板を過ぎて海中を進むと、水深10mから15mほどの場所に、メインテラスと呼ばれる平坦に造成された広場が見えてきます。周囲には階段のように直角に切られて積まれたような造作物にも見える岩場が整然と並んでいます。マチュピチュやピサックで見られる石段角のデザインには、独特の強弱感、すなわち高さと幅に工夫を凝らした跡が見られます。角が上手にジグザグに組まれているのです。それと同様のデザイン感覚を、メインテラス広場にある階段コーナーにも見出すことができます。また、段々畑のように高さが1mほどの段が積み重なって造成されている大きな岩場は、マチュピチュやオリャンタイタンボをはじめ、多くのインカ遺跡に見られます。与那国海底遺跡にあるメインテラス周辺の石段は、インカ遺跡に見られるこれら段々畑の形状を彷彿させるものであり、同じ巨石文化の流れを共有しているように見受けられます。

マチュピチュの石段の壁が海底遺跡の広場にある階段のコーナーに類似

オリャンタイタンボの石段デザインと大きさが海底遺跡の石段と同様に見える

メインテラスから蹴上がりの小さい階段上になっている場所を、岩礁の上部に向けて水面10mから5mほどまで上がると、そこにはアッパーテラスと呼ばれる場所が広がっています。この少しずつ上がる、階段のように削られた岩場のデザインも、インカ遺跡の中に見つけることができました。サクサイワマンという広大なインカ遺跡には、緩やかに上り詰める同形状の階段らしき岩場が存在します。そしてアッパーテラスを進むと、長さが10m近くある一直線の溝が見えてきます。一見、通路のようにも見えますが、周囲が平たいこともあり、排水路のような役割を果たしていたのかもしれません。ピサック遺跡にも山道の途中に岩場の通路があり、岩を削って何らかの通路や排水路を造ることは、古代では常套手段だったのです。

サクサイワマンの階段の形状が海底遺跡の階段に酷似している

Pisaq(ピサック)の山道に作られた岩場の通路が海底遺跡の通路に類似

そこから海底遺跡をさらに進むと、その先には、高さが3mほどの円形の筒型をした深い窪みのスペースが存在します。拝所の役割を果たしていた可能性を秘めている、大きな空間です。クスコにあるコリカンチャ(黄金の神殿)と呼ばれる太陽の神殿の石壁は、黒色の石を曲線状に組んで造成されており、その曲線美が素晴らしいことで知られています。また、マチュピチュの中でも唯一、曲線美をモチーフに設計されているのがマチュピチュの太陽の神殿であり、コリカンチャと同様、石壁を曲線に隙間なく組み上げて造成された、比類なき建造物です。これら「太陽の神殿」の神殿に見られる曲線を用いた建築デザインも、何かしら与那国島海底遺跡の円形をした拝所と関連しているのかもしれません。

最後に、アッパーテラスの奥には、人工の造作物と考えられる三角形の岩が存在します。三角形の岩を頂点として、そこから更に左右均等に岩が綺麗に切られているように見えることから、自然に造成されたものとは考えられません。この岩の形状は、一見して亀の頭と甲羅にも似ていることから、「亀の岩」と呼ばれることもあります。しかしこの岩を真上から見ると、その左右に広がる岩が大きく長いことから、亀というよりもむしろ、翼を広げた鷲のような鳥の姿にも見えます。与那国島の地上にあるサンニヌ台遺跡には、大きな鷲のような鳥の形をしたレリーフが存在することから、海底遺跡の三角石も、おそらく鷲の姿を形どったものではないでしょうか。

マチュピチュ「コンドルの神殿」翼下にある三角形が、海底遺跡の三角石と酷似

マチュピチュにも鷲にちなんだ神殿が存在します。それが「コンドルの神殿」です。コンドルはハゲワシ類に属し、俗に禿鷹とも呼ばれています。マチュピチュにある「コンドルの神殿」では、地面にコンドルの頭とくちばしを形どった三角形の岩が埋め込まれ、その背後には翼を広げたような形をした巨石がペアで存在します。この神聖な場所でコンドルが形造られたということは、古代インカにおいて鷲の存在が神秘的に考えられていたからに他ありません。旧約聖書のイザヤ書40章には、「主を待ち望むものは新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。」と記載されています。同様に古代インカにおいても、鷲が力の象徴として考えられていたと推察されます。よって、与那国島海底遺跡の三角岩と左右に広がる岩も、鷲、すなわちコンドルを象徴したものではないでしょうか。与那国島地上のサンニヌ台には、鷲の形状を持つレリーフも存在することから、力の象徴である鷲、コンドルが古代では重要な役割を果たしていたと考えられます。

与那国島海底遺跡は自然の産物か、人工の遺跡か、賛否両論に分かれます。しかしながら、実際に海面下を潜水しながら自分の目で確認した巨大な海底岩盤の多くは、人工の遺跡としか言いようがないほど、人の手がかけられた痕跡が感じられるものばかりでした。この海底遺跡を人工のものと仮定した場合、それが古代の神殿か、琉球のグスクのような城か、何らかの砦か、もしくはお墓のような場所だったのか、果ては伝説のアトランティス大陸の一片か、方向性は未だに見えてきません。

多くの意見が飛び交う中、その答えを見出すヒントがマチュピチュを含む古代のインカ遺跡にあるようです。与那国島海底遺跡に存在する岩場には、インカ遺跡と類似した形状を持つものが多数存在し、双方の画像を検証しながら、それらの共通点を確認できます。もしかすると与那国島とインカ帝国の背景には、同一の民族ルーツが潜んでいるのかもしれません。そして海底に沈んでしまったという古代インカの伝承と与那国島が結び付けられるとするならば、その根底に息吹く宗教観の存在も浮かび上がってくるのではないでしょうか。そのヒントが、マチュピチュにて最も聖なる場所とされる「太陽の神殿」にあります。マチュピチュに造成された集落では、その東側が若干の弧を描いています。「太陽の神殿」が向いている方向は真東ではなく、およそ夏至の日が上る東北東を指しています。そして夏至の日の出の延長線上に、イスラエルのエルサレムが存在します。つまり、マチュピチュではエルサレム神殿を崇めていたとも考えられるのです。

与那国島の海底遺跡は、果たしてインカ帝国とつながっていたのでしょうか。その背景には古代イスラエルの民が存在したのでしょうか。果てしなき歴史のロマンは続きます。