目次

八倉比賣神社には卑弥呼の墓がある?

今日、八倉比賣神社は気延山の麓にあたる小高い丘の上に建立されています。八倉比賣神社のルーツを辿ると、元来、気延山の山頂に八倉比賣大神が天下ったことに始まっています。その後、八倉比賣大神は気延山から杉尾山に遷され、そこが今日の八倉比賣神社の場所となっています。

八倉比賣神社の境内は前方部が長く伸びた古墳の上に存在し、後方の高台には五角形の磐座があります。この磐座が卑弥呼の墓と関係しているのではないかとう説が巷では囁かれています。また、気延山の山頂が卑弥呼の墓ではないかという説、八倉比賣神社に隣接する宮谷古墳が卑弥呼の墓という説もあります。いずれも八倉比賣神社の存在が絡んでおり、卑弥呼と何かしら関係があった可能性を示唆しています。

「魏志倭人伝」に記されている卑弥呼の墓

「魏志倭人伝」には、卑弥呼の死について下記のとおり記録されています。

卑彌呼以死,大作冢,徑百餘步,徇葬者奴婢百餘人。

卑弥呼が死んだ時、大きな塚を作った、直径100余歩あり、

殉葬された奴婢(どひ) は100余人である。

気延山の山頂近くの八倉比賣神社跡は小高い丘のようにも見える塚の様相を呈しています。その円形に近い形状の大きさは「直径100余歩」と解釈できる範疇です。また、現在の八倉比賣神社そばにある宮谷古墳も、なだらかな丘の上に造成されており、明確な境界線はないものの、直径100余歩ほどの大きさと想定しても不思議ではありません。それ故、八倉比賣神社に卑弥呼の墓があるという説が、根強い支持を得ているのです。

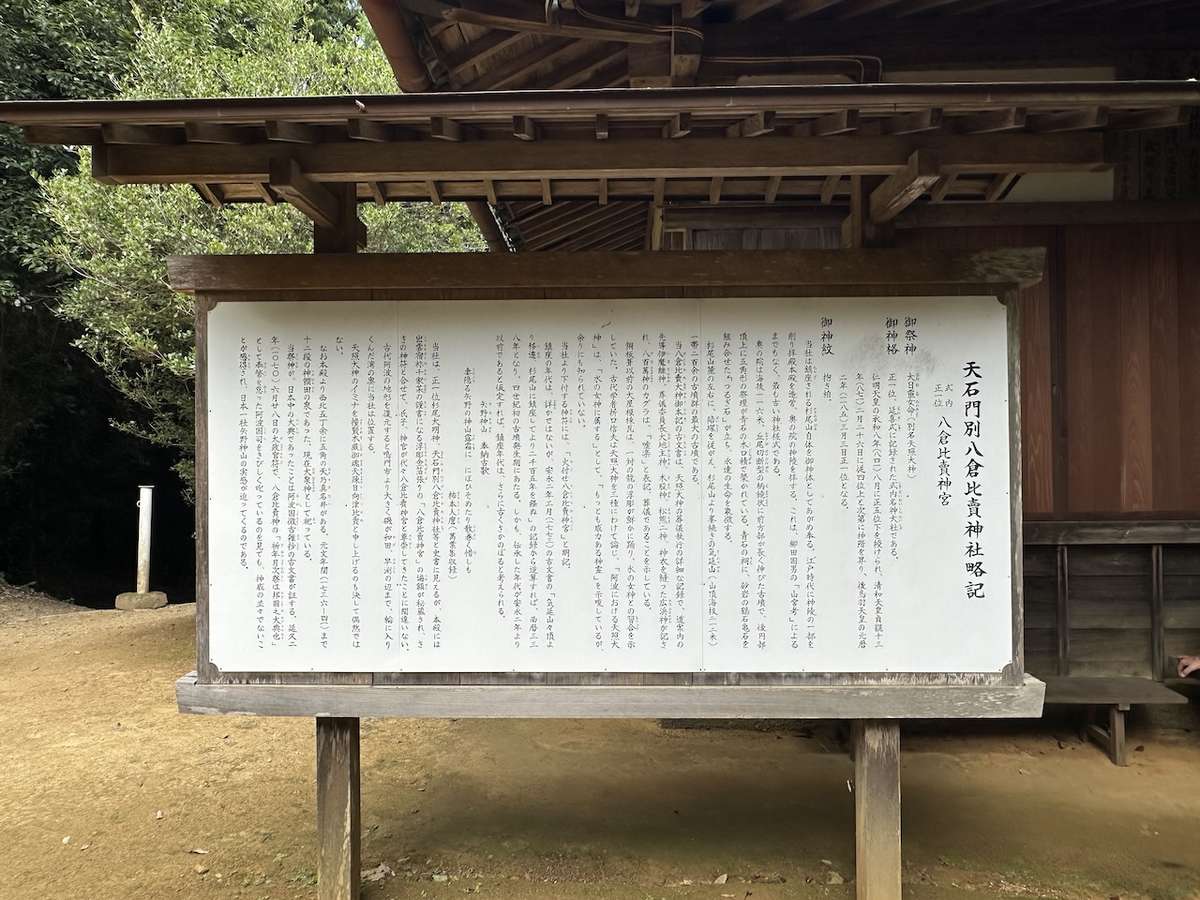

神社の略記に記された天照大神の葬儀

八倉比賣神社の社伝には、「当八倉比賣大神御本記 の古文書は、天照大神の葬儀執行の詳細な記録である」と記載されています。天照大神の時代は八倉比賣神社の創始より何世紀も遡るため、古文書に記された天照大神とは、別の時代に生きながらも天照大神の生まれ変わりのような神格をもつ女性を指していたのでしょう。また、「八倉比賣(大神)は天照大神の別称ではないか」とも書かれているとおりです。よって、社伝が記録した葬儀とは八倉比賣大神の葬儀であったと解釈できることから、その人物像を探っていくと、浮かび上がってくるのが卑弥呼の存在です。

霊能力を発揮した卑弥呼とは

八倉比賣神社が建立された時代は邪馬台国が台頭した時代の前後と重なります。その神社で祀られた八倉比賣大神は、天照大神の別称と語り継がれてきたことに注目です。邪馬台国に君臨した卑弥呼は神懸かった巫女として霊能力を発揮しました。当時、八倉比賣大神に該当する霊知に満ちた女性は卑弥呼しか知られていないため、ごく自然に八倉比賣大神と同一視されるようになったと推測されます。そして卑弥呼が大勢の人々を指導する国家の統治者として君臨したことから、いつしか天照大神のように崇められたのではないでしょうか。

八倉比賣大神を卑弥呼に比定して歴史を振り返ると、古文書の記述内容がわかりやすくなります。例えば当初、卑弥呼が吉野川から鮎喰川まで船に乗って地域を訪れた際、気延山の頂上に天下ったと想定すると、神を拝する卑弥呼の優れた霊力が知れ渡るにつれて、卑弥呼は八倉比賣大神と呼ばれるようになった背景が見えてくるのです。また、人々を導く優れた統治能力故、時には天照大神と同一視されることもあったのではないでしょうか。よって、卑弥呼が他界した際、気延山の山頂にて埋葬されたとしても不思議ではありません。その後、現在の八倉比賣神社がある杉尾山に墓が遷され、そこで鎮座したと推定すれば、社伝に記載されている内容が繋がります。果たして古文書に書かれている天照大神の葬儀とは八倉比賣大神、すなわち卑弥呼の葬儀を指していたのでしょうか。

八倉比賣神社の磐座は卑弥呼の墓?

卑弥呼については、これまで多くの言い伝えや地元の郷土史などにより、伝承されてきました。中には卑弥呼が八倉比賣大神であったという説もあります。八倉比賣神社周辺が邪馬台国へ繋がる山道の上陸地点と想定するならば、邪馬台国の女王である卑弥呼が八倉比賣神社で祀られている大神と結び付くのは、ごく自然な歴史の流れと考えられます。また、八倉比賣神社の奥の院にある磐座が卑弥呼の墓ではないかという説も、巷では流布されています。邪馬台国阿波説によると、八倉比賣神社の奥の院の祭壇を、卑弥呼の墓としています。

八倉比賣神社の磐座が卑弥呼の墓と考えられる根拠は以下にまとめられます。

- 八倉比賣大神は太古に倭国を治めた女神として、神功皇后以前の祭政一致の時代に崇敬されたという伝承があり、この女神を卑弥呼と重ねて解釈することができる。

- 八倉比賣神社では祭神として「倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめ)」が祀られ、巫女なる阿波の八倉比賣神と結び付けて、卑弥呼と同一視できる。

- 八倉比賣神社の古文書によると、天照大神の葬儀執行の詳細な記録が綴られており、「八百萬神のカグラは、「嘘楽」と表記、葬儀である」、と示されている。

- 八倉比賣大神は霊山に鎮まり、死後は「奥の磐座」に葬られたという伝承があり、それに該当する磐座は、八倉比賣神社の奥の院しかない。

- 奥の院の磐座は、その規模からして古代の祭祀遺構であり、陵墓としての形状を有していると考えられるため、高貴な支配層の墓と推測される。

- 大和朝廷が全国で政務を行う役場と、八倉比賣神社が建立された地域が国府という名称で一致し、行政の中心地が神社の周辺に存在したと考えられることから、卑弥呼との関係に結び付きやすい。

- 鎮座の年代は1773年に書かれた古文書によると、「気延山々頂より移遷、杉尾山に鎮座してより二千百五年を経ぬ」とあり、逆算すると西暦338年となるため、鎮座について伝承された年代が1773年以前と仮定すれば、鎮座年代はさらに遡り、邪馬台国の時代に合致する。

7番目の根拠については、多少の解釈が必要となります。何故なら1773年から2105年を逆算しても、古文書に記されている「西暦338年」にならないからです。八倉比賣神社の古文書は、「八倉比賣大神御本記」を訳された千家俊信氏(1764-1831)が、「杉の小山の記」の中で内容をまとめています。そこに記載されている年代を西暦で解釈して八倉比賣神社の創祀を計算すると、1773年(安永二年)から2105年を引いて紀元前332年まで遡ることになります。略記に記載されている西暦338年とは大きく異なります。

しかしながら江戸時代においては、皇紀(皇歴)で年数を書く事例が多々見受けられ、同様に千家氏も皇紀を元に記述していたとするならば辻褄が合います。つまり千家俊信氏は、神武天皇が即位された年と推測される紀元前660年を元年とする日本古代のカレンダーを用いていたのです。したがって1773年(安永二年)とは皇紀では2433年になり、その年から2105年遡った時が、八倉比賣神社が杉尾山へ鎮座した年と考えられます。すると鎮座の年は西暦328年になります。古文書に記載されている西暦338年とは10年の差異がありますが、それは神武天皇元年の解釈による多少のずれを反映しているかもしれません。さらに鎮座に関する伝承が成立した時から古文書が書かれた1773年まで、かなりの年数が経っている可能性があり、実際の鎮座年代は西暦338年よりも遡り、邪馬台国の時代に近づくことになります。

これらデータから察するに、八倉比賣神社のエリアには重要な行政機関が存在し、政治が関与したさまざまな祭祀活動が執り行われていたと推測されます。よって八倉比賣神社は古代社会において、祭祀活動と政治が結び付くさまざまな行事に絡み、重要な役割を担っていたに違いありません。また、隣接する波止場は邪馬台国への玄関となる港であり、必然的に八倉比賣神社と深い関わりがあったと推測されます。それ故、八倉比賣神社の小高い丘が、倭国の女王が葬られる場所になったとしても不思議ではないのです。

卑弥呼の墓の大きさは「径百余歩」

ところが「魏志倭人伝」には卑弥呼の墓は「径百余歩」と記されており、奥の院の磐座では墓全体の大きさが合致しないことが指摘されています。「歩」とは古代中国における長さの単位で、1歩はおよそ1.38mと言われています。すると卑弥呼の墓の直系は138mとなり、1歩を1mとしても100mになります。奥の院の磐座は周囲の塚を考慮しても直径が70~80mほどしかないため、「径百余歩」の大きさに見合いません。その答えは八倉比賣神社の成り立ちにあるようです。

八倉比賣神社は当初、気延山の頂上に建立されていたと「天石門別八倉比賣大神御記」に記されています。よって中国史書に記載されている「径百余歩」とは、元の境内に存在した円墳の直径と考えられます。今日、気延山の頂上には祠が建てられ、その周辺には円墳のような跡が残っています。盛り上がった頂上部分は東西方向に延びており、東側の緩やかなスロープから頂上まではおよそ65mあり、反対の西側から頂上までは約35mです。すると直径が100mほどの古墳の一部と考えられ、その大きさは「百余歩」と記載されている中国史書の記述とほぼ合致します。

つまるところ、卑弥呼が葬られた場所は元来、気延山の山頂と想定し、その後、現在の八倉比賣神社の磐座に遷されたとするならば、中国史書の記述にある「径百余歩」が、そのまま理解できます。

また、八倉比賣神社から東方に400m離れた場所には宮谷古墳があります。発掘調査からその年代は邪馬台国の時代直後の3世紀後半にあたり、高貴な方が埋葬された古墳であることがわかっています。しかし木棺の中に副葬品以外は見つからず、被葬者は別の場所に遷されていたのです。それ故、卑弥呼の墓が気延山から遷された場所は当初、宮谷古墳であり、その後、盗難を避けるために、現在の八倉比賣神社の奥の院に遷されたという説もあります。

邪馬台国の時代に合致する八倉比賣神社の年代

八倉比賣神社の鎮座の年代について、安永二年三月(1773年)の古文書には、以下のとおり記されています。

気延山々頂より移遷、杉尾山に鎮座してより二千百五年を経ぬ

この伝承によると、八倉比賣神社は西暦338年に現在の境内に移遷されたことになります。その年代は邪馬台国の時代直後の古墳時代の初期にあたります。すると気延山にて卑弥呼が葬られ、その後、一世代を経て現在の八倉比賣神社の奥の院の磐座に遷されて鎮座し、そこが卑弥呼の墓になったと解すれば、歴史が繋がります。

宮谷古墳が卑弥呼の墓か?

八倉比賣神社が建立された気延山の麓、神社から東方に380mほど進むと、広い草原の高台の尾根伝いに宮谷(みやだに)古墳と呼ばれる前方後円墳があります。全長は37.5mあり、後円部の直径はおよそ25m、高さは約3mです。前方部は12.5m、幅は15.5mとなり、後円部と前方部の長さは2対1の割合です。宮谷古墳の形状は纒向型前方後円墳に近い平面形であり、古墳の前方部は尾根の下側を向いています。

1988年から手掛けられた発掘調査により、東西方向に設置された縦穴式石室の埋葬施設が発見されました。後円部の中央に掘られた穴の大きさは7.5m x 4.2mの大きさであり、そこに長さ6m、幅1.2~1.3mの石室が設けられていたのです。その中に置かれていた木棺には銅鏡や鉄器が副葬されていました。古墳の最前部からは三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)とも呼ばれる銅鏡が見つかっています。また、周辺部からは多くの二重口縁の形状をもつ壺型土器も出土しています。

これらの状況から、宮谷古墳の年代は邪馬台国直後の時代、およそ3世紀後半と推定されたのです。そして古墳の規模や埋葬品の状況から、被葬者は周辺地域の指導者であったと推測されました。当時、どのような指導者が地域に存在したのでしょうか。このような大きな古墳に埋葬されるだけの歴史的人物はなかなか見当たりません。それ故、宮谷古墳は卑弥呼の墓ではないかという説が流布されています。

邪馬台国の時代に造られた三角縁神獣鏡

宮谷遺跡の真相については、遺跡から発掘された三角縁神獣鏡が、卑弥呼との関係を示す貴重な史料となります。三角縁神獣鏡は銅、鉛、錫の合金を用いた銅鏡の一種として知られています。縁の部分が三角形状の断面であり、鏡の背後には神獣の模様が描かれているため、三角縁神獣鏡と呼ばれるようになりました。これらの銅鏡は畿内を中心として、3世紀中頃から4世紀にかけて造成された初期の古墳から多く出土しています。

発掘された三角縁神獣鏡の中には、卑弥呼の使者が魏に朝貢した年となる景初3年(239年)や、正始元年(240年)の文字が記されたものも見つかっています。また、「魏志倭人伝」によると、卑弥呼は魏から「親魏倭王」の称号とともに、「銅鏡百枚」を授けられたと記載されています。それ故、三角縁神獣鏡は卑弥呼が授かったものであり、「汝の国中に示せ」と記された「銅鏡百枚」に該当すると考えられようになりました。そして邪馬台国の勢力が高まるにつれて、従属していた各地の国々や豪族に三角縁神獣鏡が配布されたのではないでしょうか。

しかしながら倭国のために「銅鏡百枚」を鋳造したにも関わらず、中国国内では同等の三角縁神獣鏡が未だに発見されていないことが問題視されています。よって、中国から倭国に職人が送られ、実際には倭国内で製造したのではないかとも言われています。ところが銅鏡を造るための鋳型は日本国内で見つかっておらず、製造する技法さえ今日まで不明のままです。真相は定かではありませんが、これまで日本国内で発掘された三角縁神獣鏡の数は100枚を超えているため、魏王朝から賜ったもの以外にも、どこかで同等の銅鏡が造られていたと考えられます。

いずれにしても邪馬台国の時代、魏の王朝が特使を派遣する際、女王卑弥呼に下賜するために三角縁神獣鏡が造られたことに違いはありません。銅鏡には漢字も記され、その精度、巧みなデザインからしても、銅鏡のルーツは中国大陸の文化に由来しています。そして卑弥呼が大切にしていた三角縁神獣鏡だけに、卑弥呼の墓に副葬されたのではないでしょうか。それ故、宮谷遺跡にて埋葬された三角縁神獣鏡は、卑弥呼が魏王朝から賜った銅鏡のうちの1枚である可能性があります。

宮谷古墳と卑弥呼の関係

宮谷古墳は気延山古墳群最大の古墳です。その年代は3世紀後半、卑弥呼が没した直後の時代と一致し、古墳の実態が当時の権力者を象徴しているだけでなく、魏王朝から賜ったと推測される三角縁神獣鏡が発見されたため、宮谷古墳は卑弥呼の存在と絡んでいたと推測されます。しかしながら宮谷古墳の発掘調査では石室は見つかるものの、木棺の中に被葬者の姿はありませんでした。これは盗難にあったか、もしくは、木棺の中から別の場所に遷されたことを意味しています。その墓の移設先が、八倉比賣神社の奥の院であると想定すると、気延山に纏わる一連の流れが見えてくるようです。

気延山頂上には八倉比賣神社の元宮が存在します。その小高い頂上の周辺の直径は少なくとも100mはあり、「径百余歩」という史書の記述におよそ合致します。それ故、その頂上が当初、卑弥呼が葬られた場所であった可能性があります。その後、3世紀後半、卑弥呼の墓は宮谷古墳に遷され、以前よりも格式の高い形状の前方後円墳として埋葬されたのではないでしょうか。そして最終的には現在の八倉比賣神社の奥の院に遷され、そこに五角形の岩積みが際立つ磐座が造られたと想定すると、歴史の流れが見えてきます。

中国から持ち込まれた三角縁神獣鏡、宮谷古墳で見つかった空の木櫃、そしてすぐそばに建立された八倉比賣神社の奥の院と、その元宮があった気延山の存在は、魏王朝との関わりだけでなく、その背景に卑弥呼の墓があったことを示唆しているようです。真相は定かではありませんが、八倉比賣神社が建立された気延山と杉尾山には縄文から古墳期の遺跡が多数あり、卑弥呼と結び付く遺物が未だに残されている可能性も含め、今後の研究に期待がかかります。

画像ギャラリー:八倉比賣神社 / 八倉比賣神社 磐座 / 気延山 / 五色神社 / 大泉神社 / 天磐戸神社 / 宮谷古墳 / 徳島市立考古資料館

宮谷古墳全景

宮谷古墳全景 宮谷古墳測量図

宮谷古墳測量図

宮谷古墳全景

宮谷古墳全景 八倉比賣神社が当初建立された気延山山頂

八倉比賣神社が当初建立された気延山山頂