宗教心に結び付く八幡の地名

八幡は応神天皇を祀る八幡神の略称であり、古代、大陸より渡来した秦氏が建立した八幡神社で祀られている御祭神です。また、神社の名称だけでなく、地名としても知られています。それらを代表する町が、北九州八幡、および京都の八幡市です。

京都八幡周辺の地名を地図で見ると、神々への信仰を彷彿させるさまざまな名称が目に付きます。八幡の北東には天神、南西には幸神、南には神山町、そして東には山王と諏訪、西には東王子、西王子、南王子町など、宗教心に纏わる地名が盛りだくさんです。そして町の中心には祇園と天神町があります。古くから八幡は、日本人の宗教心に結び付いていたのです。

「ヤハタ」の語源はヘブライ語

八幡の名称は、イスラエルの南ユダ王国に繋がっていると考えられます。古代、アジア大陸より渡来してきたイスラエルの民の中にはユダ族が存在しました。その部族の名称が八幡の語源になったと考えられます。

「八幡」(ヤハタ、ヤワタ) とほぼ同じ読みのヘブライ語が、イスラエルのユダ族を意味するיהודה(yefuda、イェフダ) です。その語源は「ユダヤ人」を意味するיהודי(yehudi、イェフディー) というヘブライ語です。「イェフダ」という発音は、「ヤフダ」「ヤハタ」とほぼ同じに聞こえます。つまり八幡「ヤハタ」とは、「ユダ族」または「南ユダ王国の民」を意味するヘブライ語であり、イスラエル王系一族のユダ族を指していたのです。

古代、大陸から日本に移住してきた大勢の渡来者の中には、イスラエルのユダ族を出自に持つグループが存在しました。その一例が秦氏です。全国各地で秦氏は、ユダ族の神、ヤハタの神を祀ることに努め、それらの社はいつしか八幡神社と呼ばれました。ユダ族の神を祀るため、大陸を横断してきたイスラエルの南ユダ王国系の民は、それぞれの拠点において八幡神社を造営し、いつしか倭国という新天地においても神を祀ることを大切な文化として継承したのです。イスラエルの王系一族が倭国へ渡来した軌跡を、列島内に建立された八幡神社から知ることができます。

北九州豊山八幡神社の由緒

日本全国にある八幡神社の総本山は九州の宇佐神宮です。大陸より渡来した秦氏の一行は朝鮮半島から対馬、壱岐を経由し、最初に九州に渡来しました。よって、八幡神社は九州地域から建立され、宇佐が最初の地として選ばれたのです。そして間もなく、北九州八幡にも社が建立され、後世においては豊山八幡神社と呼ばれました。

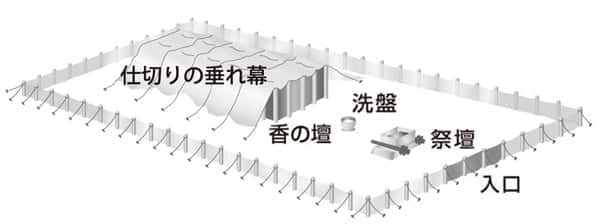

豊山八幡神社の由緒には神功皇后に纏わる歴史が残されています。神功皇后が北九州を訪ねて来られた際、九州の八幡に本拠地を構えていた岡県主熊鰐が、宮にて真榊と呼ばれる祭壇の左右に立てる祭具の枝に鏡、剣、瓊の3つの宝を掛けて皇后をお迎えしました。そして神功皇后が三韓征伐の戦いを終えて後、応神天皇を出産された際に、熊鰐が応神天皇に御衣を献上したことを喜ばれた皇后が、天下豊成らんことを祈念され、豊山と名付けたという伝承が残されています。その後、飛鳥時代より八幡大神が祀られるようになり、平安時代になると豊山八幡神社は現在の豊山の地に移されたのです。

このような歴史的な背景をもつ大切な場所であったからこそ、邪馬台国の時代では、そこに伊都国が小国家として台頭したと考えられます。

熊鰐はイスラエル「バニ」族か?

ここで注目したいことは、鰐が生息することのない地域であるにも関わらず、八幡の岡県主の祖が「熊鰐」(ワニ)と呼ばれるだけでなく、「鰐」と同様に獰猛な「熊」という漢字を並べて、それを「ワニ」と当てて呼ぶことです。この奇妙な当て字の理由は何でしょうか。その答えはイスラエルにて祭司の務めを取り仕切っていたレビ族の民にあるようです。

古代、日本列島に到来した南ユダ王国の集団には、イスラエル12部族の中で神殿に仕える責務を担っていたレビ族の子孫が数多く同行してきました。レビ族には神殿に関するあらゆる任務が割り振られていたことから、神宝を伴う移動が生じる場合、必ず国王や民と同行したのです。旧約聖書の歴代誌上6章には、神の「契約の箱」が安置されてから、ソロモンがエルサレムに神殿を造営するまでの間、幕屋と呼ばれた神殿において詠唱者の任務に就いた聖職者と、その子孫が列記されています。レビ族は複数の部族に分かれていました。その詠唱者として就任したのがレビ族のケハトとその子孫であり、その中に「バニ」の家系が含まれているのです。

レビ族の「バニ」は、ヘブライ語でבני(bani、バニ) と書きます。「バニ」は、エルサレムの城壁を修復し(ネヘミヤ3章17節)、神の律法を翻訳して民衆に説明するレビ人(ネヘミヤ8章7節)として聖書に登場します。その「バニ」というレビ族の名前が黒鰐、「ワニ」族の正体ではないかと考えられます。

「バニ」は、ほかの南ユダ王国の部族やレビ族の兄弟らに先行して日本列島に渡来し、各地に拠点を設け、そこに「鰐」という地名を残したのでしょう。例えば、対馬の北方、朝鮮半島に最も近い鰐浦もその一例です。こうしてレビ族は列島各地に「鰐族」の拠点を設け、「鰐」の地名をもってその存在が知られるようになったと推測されます。つまり、日本に先行して渡来したイスラエルの王系一族であるユダ族が八幡(ヤフダ)であり、祭祀を司る権威を授かっていたレビ族の熊鰐(バニ)も同行してきたと考えられます。記紀の記述を振り返るだけで、このようなイスラエル民族のコラボレーションを、古代史の流れの中に垣間見ることができます。