目次

投馬国への渡航ルートを見極める

南至投馬國 水行二十日

「魏志倭人伝」より

南して投馬国に至る。水行二十日。

不弥国から次の行き先である投馬国までの旅程は、南方へ向けて水行20日の長い距離になります。北九州の東側沿岸に不弥国があったという前提で考えると、そこから南に向けて投馬国まで旅する渡航ルートは、九州の南方か四国方面のいずれかです。投馬国は邪馬台国へ向かう途中の通過点であり、邪馬台国連合の中では最大級の小国家です。九州、四国、いずれを選ぶにしても、投馬国の比定地が5万戸の家屋を有するに相応しい広大なエリアであることに違いはありません。

旅のルートを見極めるためには、船が停泊する場所を特定することも重要です。九州の東海岸沿いにおいては、宇佐神宮と国東半島の奈多宮神社が大切な位置付けになります。宇佐神宮は中国から渡来した秦氏らによって建立された古代の重要な聖地であり、邪馬台国の時代には、既に宇佐では神が祀られていました。それ故、邪馬台国への旅路の途中、大陸からの渡来者との繋がりをもつ宇佐神宮に立ち寄り、そこで神を参拝することは、古代でも重要視されたに違いありません。

また、不弥国に隣接する足立山麓に建立された綿都美神社には2重の鳥居があり、その鳥居は東南137度の方角に向けて建てられ、宇佐神宮を指しています。これは不弥国から投馬国への航海路の途中に宇佐神宮が存在するだけでなく、その場所が極めて重要な聖地であることを象徴しているようです。神社の正式な建立時期は邪馬台国の時代以降ですが、それ以前に綿都美神社では神が祀られていたことでしょう。参道にある2重の鳥居は宇佐神宮との深い繋がりを物語っているようです。

宇佐神宮の南方に続く国東半島沿岸に建立された奈多宮神社も、九州と四国の佐田岬を結ぶ接点に位置することから、極めて重要な聖地として古代から認識されていたと推測できます。奈多宮神社の3重の鳥居は東南東108度の方角に向けて建てられ、四国の佐田岬を指しています。それは古代の民にとって、国東半島の奈多宮神社から佐田岬に向け海を渡る際の指針であり、海上の安全祈願をも意味していたと考えられるのです。これらの鳥居が向いている方向からも、古代の民が渡航した行き先を推測することができます。

古代の日本社会における交通網の中心だった瀬戸内海は、その狭い海峡に多くの島々が散在し、潮の流れも速く、海流が不安定であったことから、海の難所として知られていました。九州方面から瀬戸内海を東方に移動する際は、国東半島から佐田岬を経由することが、最も安全な航海路として認識されたのです。また、四国の松山の道後温泉では温泉が古くから湧き出ており、神々が出雲の国から伊予の国への旅の途中で病に伏した際、温泉に浸かり、癒された話が釈日本紀などにも記載されています。それ故、瀬戸内海を伊予の海岸線に沿って旅することは、古くから常道手段になっていたと考えられます。

今治平野が投馬国の比定地?

船による旅程を想定する場合、1日の渡航距離だけでなく、途中、どこに停泊して夜を過ごすのか、ということにも注視する必要があります。その観点から旅のルートを見直し、船旅の途中にある集落が広がりやすい場所、すなわち平地とデルタが広がるエリアに注目することが重要です。そして最初に浮かび上がってくるのが、四国の瀬戸内海沿いに広がる今治平野です。不弥国からの距離は300kmほどしかありませんが、注目に値する場所です。

使節を伴う旅団が沿岸の主要港に停泊して夜を過ごすという想定で、今治平野へ到達するまでのルートを振り返りつつ、20日の航海期間の途中に停泊することができる港を見出していきます。まず、不弥国の比定地となる北九州の足立山麓にある綿都美神社そばの港から南方へ向かって出航した後、福岡県の豊前に停泊します。そして大分県に入ると、古代小国家の中でも重要な拠点となっていた宇佐神宮に到達します。九州沿岸から瀬戸内に向かう際、山口県側を経由すると、宇佐神宮を通るルートよりも渡航距離は少なくとも50kmは短くなります。しかしながら、渡航の安全祈願のため宇佐神宮で参拝することが重要視され、さまざまな旅の情報も交換できたことから、古代の民は不弥国から宇佐神宮を経由して、南方の国東半島に向けて船旅をしたのです。

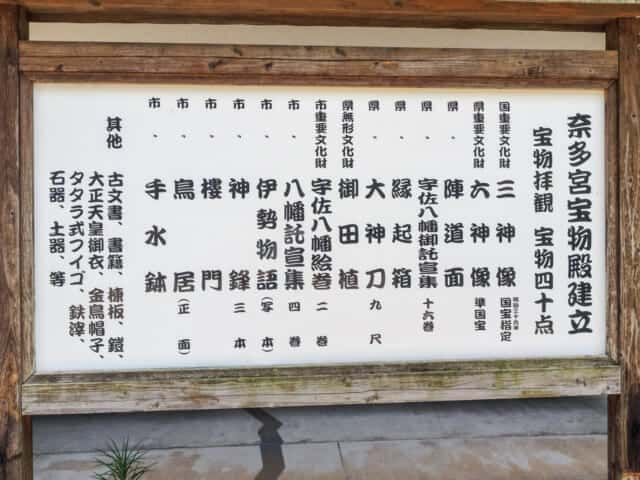

そして宇佐神宮を旅立った後、国東半島の沿岸を航海し、国見町、国東市を経由して半島の南側に位置する奈多宮神社へと向かいます。周辺に何もない海岸沿いに建てられた神社の境内には、古代から宝物殿が存在しました。一見して孤立している宝物殿ではあっても、その場所は船旅の重要な拠点であり、古代から旅人の行き来があったことを示唆しています。奈多宮神社の鳥居が佐田岬の方に向けて建てられていることも、神社の場所が古くから、四国と国東半島を結ぶ重要な接点として認知されていた証と言えるでしょう。

奈多宮神社の海岸からは、鳥居が指す方向に佐田岬を望むことができます。そして海の彼方に見える陸地に向けて豊予海峡を渡ると、四国のランドマークである佐田岬に到達します。その後、瀬戸内沿いを航海し、二名津、伊予長浜、伊予、松山、菊間まで北上し、来島海峡からは南方へUターンすると今治平野に着きます。その南には西条平野が広がっています。この今治平野が投馬国であった可能性を秘めています。そこを投馬国と想定した場合、不弥国から今治平野まで、国東半島から佐田岬、伊予・松山を経由する航海路は約300kmです。そしてこの距離を20日かけて航海するため、1日の平均はおよそ15kmとなります。天候不順や強風、高波などの理由で航海できない日も多々あることを想定したとすれば、1日15km程度の渡航距離でも許容範囲と考えられます。

「今治平野説」に説得力がある理由は、不弥国の比定地となる周防灘沿いの北九州海岸から20日の水行ルートを説明できること、そして投馬国5万戸の家屋を有するだけの平野が広がり、集落が発展しやすい土地柄であることです。また、旅の出発点である帯方郡から見て東南の方角にあり、史書の記述と合致しています。さらに今治は瀬戸内海という古代から東西を結ぶ主要な回廊に面し、その近隣に浮かぶ瀬戸内海中部地域の島々の山頂周辺には、弥生時代に発展した多くの高地性集落が見つかっています。それらの島々を見渡す位置にある今治の北部、高縄半島の丘上には古墳時代前期に造営されたと考えられている全長80mにも及ぶ大型の前方後円墳、相の谷1号墳があります。このような大型古墳の存在は、古代よりその地域に大規模な集落を持つ国があり、地域の有力者が今治を統治していた時代があったことを裏付けています。つまり古くから人と物の流れが今治平野を基点として存在していたのです。

また、今治平野を後に水行を続ける海上ルートがあり、その先には四国の沿岸から内陸の山々へ向かう陸路が存在することも重要です。今治から東方に向けて海岸沿いに70kmほど航海すると観音寺に着き、そこからさらに約40km進むと、古代より多くの人に崇められてきた金刀比羅宮に到達します。長く危険な航海を続ける古代の民にとって、旅の途中で金刀比羅宮を参拝することは重要視されたに違いありません。

金刀比羅宮を後に、四国沿岸をさらに40km程航海すると今日の高松市を通り、さらに東方へと航海すると、讃岐平野の最東端にあたる今日の東かがわ市に到達します。その周辺が上陸地点になると推測されます。そして30日かけて陸路を南方に旅するルートを想定すれば、南方には四国の山脈が広がっているだけに、邪馬台国への道すじが見えてくるようです。

今治平野を投馬国とする問題点

投馬国を今治平野に想定した場合、いくつかの問題が挙げられます。まず、不弥国から投馬国まで20日間の船旅が300km、1日あたりの渡航距離が15kmでは短すぎるのではという指摘があります。また、中国史書によると投馬国からは南に向かって出港すると記録されています。今治からは南南東に向けて海岸線が伸びていますが、南方の突き当りとなる西条方面までは20kmもなく、その先には四国の陸地が広がっています。その後は海岸沿いを東方に航海しなければならないため、果たしてこのようなルートであっても「南方へ向けて旅立つ」という表現ができるのか、疑問が残ります。

また、東かがわから30日間にわたり、陸路を南方へ進む想定にも課題があります。まず、東かがわから南下して徳島の山地へ向かうには、その途中、讃岐山脈を越えなければなりません。今日の徳島県吉野川市までの現実的な最短徒歩ルートは鵜の田尾峠を通る県道318号であり、峠の標高は380mです。果たして古代の民は、瀬戸内海沿岸から船を降りて、すぐに峠を上り下りしなければならない陸路を進んだと考えられるでしょうか。その先には広大な吉野川が流れているので、そのまま船で向かうことはできなかったのでしょうか。

さらなる問題は、吉野川の河口が日本列島でも最大級のデルタであり、その河川幅は古代でも1km以上に及ぶと推測されることです。邪馬台国の時代、吉野川河川敷の広大な湿地帯を進むには、所々で川辺から対岸まで船に乗る必要がありました。長期間の水行を終えて上陸したはずが、再び船に乗らねばならず、それでも陸行30日と表現できるのか疑問です。陸行30日と「魏志倭人伝」に記録されているからには徒歩で進む陸地が前提です。よって、下船直後に再び、大河川を船で渡るとは考えづらいのです。今治平野を投馬国とした場合、果たして邪馬台国まで辿り着くことができるのか、疑問が残ります。

四万十が投馬国の比定地?

投馬国を今治平野とする見解と同じく支持を得ているのが「四万十説」です。「魏志倭人伝」には「南至投馬國」と記載されていることから、あくまで南方へと船旅をすることに焦点を当てます。すると佐田岬からもひたすら南方を目指し、足摺岬まで到達した後、広大な平野を有する四万十まで北上するというのが「四万十説」の骨子です。その航海距離はおよそ310kmとなり、今治平野への距離とほぼ同一です。

「四万十説」の利点は、中国史書の記述どおり南方に向けて船旅をする前提で、ごく自然にルートを見出せることです。四万十に到達した後、そこから水行10日の船旅も土佐湾沿いに続けられるだけでなく、その後の陸行30日のルートも四国の山上に向けて地図上で辿ることができるのです。また、古代では宿毛から内陸の川を経由して四万十に行くルートが活用されていたかもしれません。すると全体の渡航ルートが40kmほど短くなり、不弥国からの距離は270kmとなります。しかし水行20日を前提に考えると1日あたりの渡航は13.5kmとなり、距離が短すぎてしまうという懸念が残ります。

注目すべきは高知から陸地を北上していくルート沿いの山奥広範囲に、何故かしら古代から物部(もののべ)集落が連なっていることです。物部一族のルーツは渡来系であり、その出自は宗教的背景から鑑みて西アジアに由来していると考えられます。よって、これら山上の物部集落の歴史を顧みることにより、一族の背景に迫ることができるかもしれません。また、四万十の名前を逆読みすると「十万四」となり、「トウマン」の発音は「投馬」に関連している可能性があります。「四万十説」にはロマンが溢れていそうです。

四万十を投馬国とする問題点

「四万十説」には問題が3つあります。まず、中国史書によると奴国が倭国の最南端であるはずが、四万十を投馬国と比定することにより、投馬国が奴国の比定地である北九州よりもかなり南方に位置することになり、奴国最南端の意味がわからなくなってしまうことです。四万十の南は太平洋しかないため、奴国が存在するエリアは存在しません。

次の問題は、四国西岸の地勢にあります。佐田岬から足摺岬までのおよそ140kmを航海するにあたり、途中で停泊できる港が見当たらないのです。今日の宇和島市や愛南町、宿毛市はいずれも入り江のかなり深いエリアに位置しています。例えば宇和島に停泊すると、まっすぐに南下するよりも、およそ20km余計に航海することになります。宿毛も同様に20km余計な回り道となります。果たして古代、四国西岸のように入り組んだエリアをわざわざ選別して、定番の航海ルートとするか、疑問が残ります。

さらなる課題は投馬国を四万十と想定した場合、不弥国から四国最南端まで20日かけて船で南下した後、そこからさらに南方に向かう10日間の航海ルートが見つからないことです。しかも中国史書には奴国が倭国の最南端であり、邪馬台国は投馬国の南方にあるように記されているにも関わらず、四万十の南には太平洋しかないのです。また、邪馬台国の南方にある国々については史書に詳細が不明と記されていますが、投馬国の詳しい情報は記録され、「魏志倭人伝」には投馬国から「南にすすみ邪馬壹国に到着する」と明記されています。それ故、四万十を投馬国とした場合、史書の記述とは矛盾する点が生じてしまいます。「四万十説」も一筋縄ではいかないようです。

投馬国の条件に合致する讃岐平野

「魏志倭人伝」の記述を元に邪馬台国への道を辿ると、北九州の不弥国から国東半島、佐田岬を経由して瀬戸内海を東方へ渡航するルート上に、投馬国が存在したことがわかります。その小国家へは、不弥国から20日の船旅を要しました。幸い投馬国の比定地には、もうひとつ選択肢が残されています。今治平野からさらに瀬戸内海を東方に向けて航海すると、その先には広大な讃岐平野が開かれていたのです。

今治平野から100kmほど東方に位置する讃岐平野は四国地方最大の平野として、高松平野や丸亀平野も内包しています。陸海の交通の便に優れた地勢を有し、今日では四国最大の都市圏が広がっています。古代では5万戸の家屋を有するに相応しいエリアです。また、讃岐平野の西の端、丸亀市の琴平町には古代聖地として名高い金刀比羅宮が建立され、海上交通の神が祀られています。投馬国の場所が見えてきました。

不弥国から投馬国までの渡航ルート

不弥国から讃岐平野までの距離は約400kmです。その船旅に水行20日を要したとするならば、1日平均の道のりは20kmになります。「魏志倭人伝」において水行20日と記載されている航海の旅程として、天候の不順による船の停泊や途中の宿泊を考慮すると、1日の渡航距離としては想定内です。その20日間の航海ルートにおいて、停泊した可能性がある場所を地図上で確認しました。

投馬国の比定地を讃岐平野とすることにより、渡航途中にある停泊地を想定しやすくなります。停泊地として

九州の宇佐、国東、奈多宮神社、四国の愛媛では佐田岬、伊予、松山、今治、西条、新居浜などが挙げられます。そして香川では観音寺、丸亀と続きます。不弥国からこのルートを辿り、香川の讃岐平野まで進むと、古代では海岸線が入り江となり、神社の境内近くまで船で旅することができたと推測される金刀比羅宮に到達します。

そこから瀬戸内へ戻り、丸亀を越えて東方に50kmほど進むと、四国最北端となる高松の竹居岬に着きます。広大な讃岐平野はこれらの場所をすべて網羅しているのです。その最北端の地に邪馬台国への中継地点となる投馬国の港が存在したと想定すれば、南に向けて出港するという史書の記録にも合致します。投馬国の港は讃岐平野の竹居岬という前提で中国史書の記述を読むと、前後の旅のルートもわかりやすくなります。

2つの岬が並ぶ讃岐平野の最北端

四国最北端、竹居岬の周辺は、2つの岬から成り立っています。竹居岬のある東側の岬には、四国八十八箇所霊場の第八十五番札所八栗寺があり、西側の岬には、第八十四番札所屋島寺が建立されています。どちらの岬も、その中心に古代の聖地が建立され、かつ、周辺の海岸沿いには今日でも複数の港が存在します。古代、投馬国の港が2つの岬の間、もしくは周辺に存在したと想定しても、何ら遜色のない地勢です。

岬の南方は讃岐平野が広がっています。「魏志倭人伝」によると、投馬国は5万余戸の家屋を有する小国家であり、讃岐平野の面積に見合う戸数と考えられます。さらに興味深いのは、アイヌ語で投馬(トゥマ)が「2つの岬」を意味することです。投馬の語源をアイヌ語とするならば、名称の意味も竹居岬周辺の地勢と合致します。

これらの状況を踏まえると、讃岐平野は投馬国の比定地として申し分ないエリアと言えます。そして投馬国から旅立った後の10日間の水行ルートだけでなく、四国の徳島に上陸する場所も見えてくるのです。

画像ギャラリー:宇佐神宮 / 奈多宮神社 / 和多都美神社 / 金刀比羅宮 / 吉野川 / 四国八十八ヶ所霊場 第85番札所 八栗寺 / 四国八十八ヶ所霊場 第84番札所 屋島寺