目次

「魏志倭人伝」に記された邪馬台国

日本の古代史にその名声を轟かしながらも、永遠の謎と言われてきた邪馬台国。このシリーズでは中国史書の記述を頼りに、キーワードの意味や、国土の地勢と陸海上交通の要点、日本古代の宗教文化、遺跡などの史料を照らし合わせながら、いかにして、古代イスラエルからの移民の流れが邪馬台国の台頭と崩壊につながったか、その実態を解明していきます。

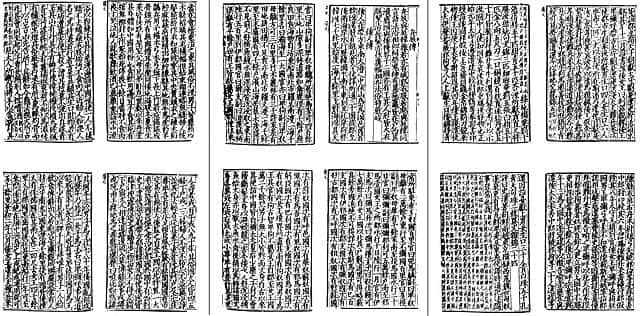

邪馬台国のはじまりは、倭国の大乱に起因すると言われています。歴史の流れについては、「三国志」の「魏志倭人伝」だけでなく、「後漢書」の「倭伝」などにも記載されています。その原文と現代語訳は以下のとおりです。

其國本亦以男子爲王 住七八十年

「魏志倭人伝」より

倭國亂 相攻伐歷年 乃共立一女子爲王

名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆

その国、本はまた男子を以って王と為す。住みて7-80年。

倭国は乱れ、相攻伐して年を歴る。そこで一女子を共に立て王と為す。

名は卑弥呼と呼ぶ。鬼道を事り、能く衆を惑す。

邪馬台国は実際に存在した倭国の中心地として、西日本に広がる30余国を統治していました。そして「魏志倭人伝」には、中国から朝鮮半島の帯方郡を経由して、通訳を連れた使者が訪れていたことが記録されています。これらの記述からもわかるように、日本列島のどこかに邪馬台国があったことに違いはありません。

邪馬台国の比定地については多くの説が存在し、その数は少なくとも数百に上るのではないかと言われています。中国史書に記載されている陸路や海路の旅の手段、方角、日数などを総合して検討し、邪馬台国への道すじを想定するのですが、未だに定説はなく、その見解はさまざまです。

畿内説が有力視される理由

中でも畿内説を支持する学者は多く、奈良県の中央部に位置する奈良盆地の桜井市周辺などが比定地の候補に挙げられています。畿内説のルート図によると、九州北部から日本海と瀬戸内海、2とおりのルートいずれかを用いて、海路を東方に向かう行程が想定されています。

その有力な根拠となるのが考古学的な証拠です。3世紀に属する纏向遺跡からは邪馬台国の中核に相応しい大型建造物の存在が確認され、当時の広域的な交流を示唆する多くの遺物も出土し、位の高い人物像が浮かび上がってきています。また2800個もの種が建物の土杭から出土し、それらは邪馬台国の年代に匹敵する2~3世紀に食べられたモモの種と確認されたことも、女王国の存在に絡む可能性がある重要な発見として注視されています。

また、纏向遺跡から560mほど南には、弥生時代末期に造成された巨大な前方後円墳として知られる箸墓古墳があります。そこには第7代孝霊天皇の皇女である倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)が葬られていると宮内庁は発表しています。箸墓古墳の年代は炭素14年代法による検証から、240~260年に特定され、卑弥呼が没したと想定される年代と一致します。よって箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないかという説も有力視されています。そのことから倭迹迹日百襲姫命が卑弥呼とも呼ばれていたという説に繋がっています。さらに33面の三角縁神獣鏡が出土した黒塚古墳も近くに存在し、その他、奈良界隈から弥生時代に由来する多くの出土品が発掘され続けていることが、畿内説を後押ししています。

畿内は陸海の交通の便に優れ、広大な農業地が存在すること、経済的な基盤も強固で軍事的な要素に恵まれていたことも、畿内説を支持する理由となっています。さらには邪馬台国の後に続く大和王朝が畿内にて発展し続けた史実を振り返るならば、同一地域において国家の中枢が継続して存在することが、歴史の自然な流れではないかという見解もあります。

畿内説の課題としては、「魏志倭人伝」などの中国史書の記録と見合わない場所にあることです。朝鮮半島帯方郡からの方向や距離の問題だけでなく、水行と陸行が繰り返されるという内容にも見合わず、さらには陸路を30日かけて邪馬台国へ到達するという記述にも該当しません。また、アクセスがあまりに良いことが、神掛かりの女王が君臨する秘境のイメージとは異なるという指摘もあります。しかしながら、中国史書に記載されている行程内容を厳密に守る必要はないという柔軟な解釈をもって、使節が畿内まで到達するルートを想定するのが畿内説の考え方です。それにふさわしい地域は他には存在しないという前提が、畿内説の根底にあります。

根強い支持がある「九州説」とは

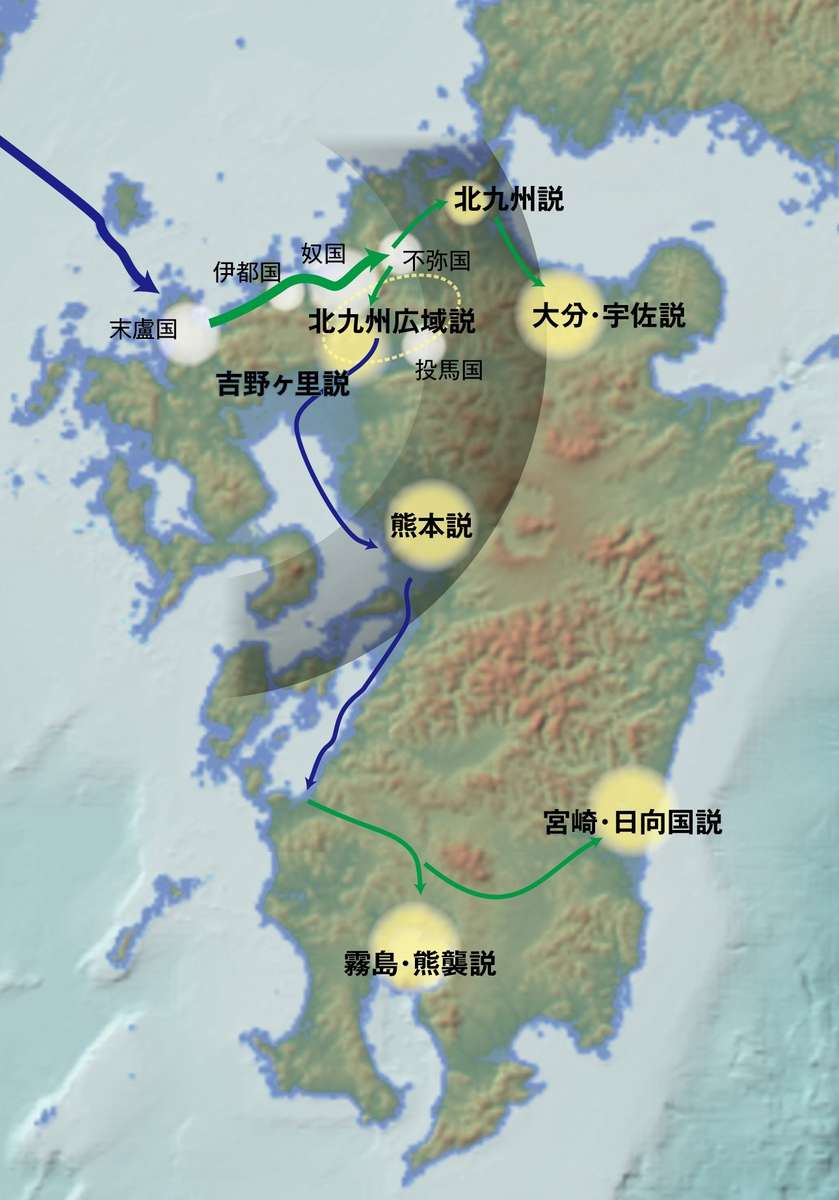

一方の九州説では、九州中北部の筑後川流域から福岡県の山門郡(やまとぐん)の界隈を邪馬台国の比定地とする吉野ヶ里説が支持を集めています。昨今では福岡県や佐賀県を含む北九州の広域にかけて邪馬台国が存在したという北九州広域説も注目されています。いずれも集落から国に発展した痕跡が残る吉野ヶ里遺跡と結び付いており、弥生時代の大規模環壕集落跡としても知られています。大陸由来の青銅器と同じデザインの鏡や王墓も含め、邪馬台国に結び付くような遺物が吉野ヶ里遺跡から出土していることから、九州説が有力視される要因となっています。

他にも宇佐神宮の祭神である比売大神を卑弥呼とする宇佐説、熊本平野の球磨郡を比定地とする熊本説、西都原古墳群を有する宮崎説、熊本平野を投馬国とする霧島説など、さまざまな提言が九州説には含まれています。さらには邪馬台国が九州から東方へ移動したという東遷説などもあり、今日まで議論が繰り広げられています。

九州説が有力視される根拠として、まず挙げられているのが、「魏志倭人伝」に記録されている帯方郡から邪馬台国までの行程です。そこには旅路の詳細として海路と陸路、距離までもが記載され、文字通りに辿ると九州北部の佐賀県や福岡県に到達するという見解に繋がります。特に水行と陸行を繰り返して邪馬台国に向かうという記述からしても、それが実現できるのは九州だけではないかと考えられています。邪馬台国への行程は九州内で完結できるという主張が、九州説では重要視されているのです。その根底には、史書に記録されている距離のデータからは近畿地方まで到達できないという考えがあります。

また、九州説では邪馬台国東遷説との親和性も提言されています。邪馬台国は当初、九州に存在したが、その後、時を経て畿内に勢力を移し、やがて大和王朝に発展したと想定するのです。こうして九州説は東遷説と組み合わせることにより、歴史の流れについての説明もできるとしています。

さらに九州北部、佐賀県の吉野ヶ里遺跡からは、王墓のような墳丘墓や櫓などが発見されています。卑弥呼と同時代と推測される未盗掘の石棺墓の蓋も開かれ、その他、多数の鏡や鉄器などの遺物が出土しています。吉野ヶ里は、その周辺の地勢と位置付け、規模からみても陸海の交通に便が良く、文化的にも発展していました。よって、国家の中枢を担える場所に相応しく、そこに倭国政治の中心となる邪馬台国が存在して大陸から使節が訪れたと考えても不思議ではなく、吉野ヶ里遺跡の存在が九州説の源流となっているのです。

史書の記述に合致すると主張する「四国説」

昨今では四国説も徐々に支持を広げています。徳島県の神山町を中心とする剣山麓に邪馬台国が存在したと主張する阿波説、もしくは徳島説が四国説の主流です。剣山は西日本で2番目の標高を誇る霊峰として名高く、地域周辺には古くからソロモンの秘宝に関する伝承や、イスラエルの「契約の箱」と考えられる神宝が運ばれてきたことを証するような歌が残されています。それ故、徳島説の背景には常に日ユ同祖論がくすぶり、神憑る巫女的な女王卑弥呼のイメージとも繋がります。また、阿波の風土記が何故かしら歴史から消えたことも、邪馬台国と卑弥呼の真相を隠すことに関係していると考えられています。

四国説の中には徳島説と同じく剣山に絡む邪馬台国の存在を主張する四国山上説もあり、東は神山町、西は祖谷渓周辺までの山岳地帯周辺を網羅していることから、徳島説とほぼ同一です。その他、邪馬台国の比定地を、水資源の豊かな高知平野とする高知説、多くの遺物が出土する四国最大の讃岐平野とする讃岐説、神秘的な道後温泉を有する愛媛県松山市の周辺とする愛媛説なども提言されています。

例えば四国説を代表する徳島説、四国山上説に準じて、「魏志倭人伝」に記載されている東南方向へ旅するルートを、九州北部から瀬戸内海経由で四国の東方へ向かうと解釈します。すると中国史書に記載されている水行と陸行を繰り返す行程に合致するだけでなく、一里の距離を短里70~76mと想定し、地図上で距離を確認すると、史書に記されている拠点を辿って邪馬台国へのルートを見出せるという見解に繋がります。さらには旅の最終段における陸路30日も、四国の剣山界隈に向けて香川もしくは徳島の海岸から歩くならば、中国史書の記録に合致するというのが四国説の主張です。そして魏志倭人伝に記録されている「倭国は大海の中にある」という言葉そのものが、島国である四国のイメージに一致すると主張する方も少なくありません。

四国説では邪馬台国が標高2000m近くの山上近くに存在したと想定しています。すると邪馬台国を神懸かりの女王が君臨する秘境の地として捉えている中国史書のイメージと合致します。さらに中国史書に邪馬台国について「その山に丹有り」と記録されていることに注視する必要があります。丹とは水銀の元になる鉱石であり、辰砂、水銀朱を意味します。1954年、人骨と石窟が発見された徳島の若杉山遺跡は、弥生時代、日本最大の辰砂工場であったことが昨今の考古学研究からわかってきました。邪馬台国が四国の山上にあったと想定すれば、その山の麓に辰砂工場が存在することになり、倭国では辰砂が採れるという中国史書の記録とも辻褄が合います。

その他、四国説を後押しする根拠としては、瀬戸内海沿いの山上には古くから高地性集落が存在し、多数の遺物が出土して存在感が改めて浮き彫りになってきたことや、讃岐平野や徳島県の吉野川流域では古代から稲作文化が発達し、高度な社会が形成されていたことも挙げられます。また、一説によると、中国史書に記載されている邪馬台国周辺の国々の地名や漢字表記が、四国の地名に酷似しているとも言われています。

たった1つしかない史実に対して、これほどまでに見解が分かれ、長年にわたり議論が続けられているのは、それだけ注目を浴び続けている重要なトピックであるということに他なりません。

邪馬台国論争が定説のないまま続く理由

多種多様の提言が存在する理由は、邪馬台国の歴史が単に遠い昔の出来事というだけでなく、そもそも日本古来の史書に邪馬台国や、その女王なる卑弥呼についての記述が見当たらないことが根源にあります。つまり邪馬台国を理解するためには、「魏志倭人伝」などの中国史書の記述を頼るしかないのです。ところが、その内容についての解釈や検証方法が定まることはなく、長年に渡り議論が混沌と続いているのが現状です。

その背景には、史書の記述を文面のままに解釈すると矛盾が生じるため、距離には誤算があり、その他の内容にも曖昧さが多いと結論付ける多くの学者の見解があります。それが、記述内容そのものを疑問視する傾向に繋がり、記載されている距離や里数だけでなく、方位を含む旅のルートまで曖昧に解釈するという前提で、比定地を見出すことになります。著名な作家である松本清張氏も、「魏志倭人伝」に書かれている日数や距離は、「陰陽五行説から造作された虚妄の数字にすぎず、拘束されること自体に意味がない」と話しています。それらのことで、歴史の真相が一層見えづらくなり、必然的に多くの説が生まれ、議論に輪をかけることになりました。果たして中国史書は、そこまで信頼できないデータなのでしょうか。

邪馬台国に定説がないもうひとつの理由は、遺跡調査による遺物の発掘に関する見解が、人によって大きく異なることです。邪馬台国に直接関連するような遺物でも発掘されない限り、考古学的に邪馬台国の比定地を証明することができません。例えば「卑弥呼の墓」の可能性がある場所が見つかったとします。すると、その周辺に邪馬台国が存在したと唱える学者が現れるはずです。しかしながら、その遺跡調査の結果を疑う学者が必ず存在します。たとえそれが「卑弥呼の墓」であったとしても、それ自体が邪馬台国の場所を特定する根拠にはならないと、理論的に否定されてしまうのです。

また、当時は多くの小国家から倭国が成り立っていたので、列島内では政治経済力をもつ豪族が領土を広げつつ、その多くが各地で覇権争いに巻き込まれていたと推察されます。それ故、大陸由来の遺物が出土する遺跡は各地に存在し、どれも重要に見えてしまうのです。卑弥呼との関連性を見極めるという視点からも、これらの多くの遺跡の存在が、邪馬台国論争を複雑にさせています。いずれにしても多くの学者がそれぞれ、邪馬台国の比定地に対する強い思い入れがあるという現実が邪馬台国論争の背景にあり、意見交換もままならぬ状況になっているようです。

「魏志倭人伝」を手掛かりとした切り口

果たして、女王国や邪馬台国について記載されている「魏志倭人伝」の内容を信用し、そこに記されているデータをありのままに受け入れることはできないのでしょうか。古代の中国大陸文化の結晶とも言える中国史書の内容は、そこまで信用できないものでしょうか。邪馬台国の比定地に関する「魏志倭人伝」の記述内容を、日本の海や山などの地勢や集落、港の場所などに照らし合わせながら検証して、邪馬台国の場所に辿り着くことができないか、今一度、見直す必要があります。

アジア大陸の優れた文化に裏付けされた地理感と天文学知識による的確なデータを基に、中国史書の記録が念入りに編纂されていると想定するならば、たとえ地図が添付されていなくとも、それらの情報を頼りに古代聖地の比定地に迫ることができるかもしれません。古代、中国大陸において識者らが習得していた古代の地理学や天文学は、現代人が想像するよりもはるかに優れたレベルに到達していた可能性が高く、簡単に「虚妄の数字」とか「無駄な議論」と一蹴できないことは明らかです。ましてやこれまでの議論は、さまざまな想定において提言されている海や陸の渡航経路を実際に行き来した経験則に基づくものは少なく、むしろ卓上の議論を展開しているものが多いことから注意が必要です。

実際に各地を旅しながら、現地の実態を肌で感じるだけでなく、時には小舟で海を渡り、潮や季節風の感覚までをも掴むことができれば、古代の旅人の思いに少しでも近づけるのではないでしょうか。少なくともこれまでとは違った角度から、さまざまな地勢や風土を自らの目線で認識することができるはずです。一方で、今日では、実際に旅出することがなくとも、Google Earthのようなツールを通して3Dの画像を見ながら、対象となるエリアの地勢をそのまま確認することも可能です。こうして新しい切り口から邪馬台国の場所を検証することにより、中国史書の記述内容が文字どおり理解できるかどうかを改めて見つめ直すことができます。

邪馬台国へのルート説18選

それでは、魏志倭人伝などに記載されている史書の情報を頼りに、邪馬台国への道すじを辿ってみましょう。そこに記されている邪馬台国への軌跡をひとつずつ丁寧に辿っていくと、意外にも邪馬台国への道が浮かび上がってくるかもしれません。何十、何百種類にも及ぶ邪馬台国へのルート説の中には、自らの見解や解釈にぴったり合う説が存在する可能性があります。新説につながるきっかけが見えてくることもあるでしょう。

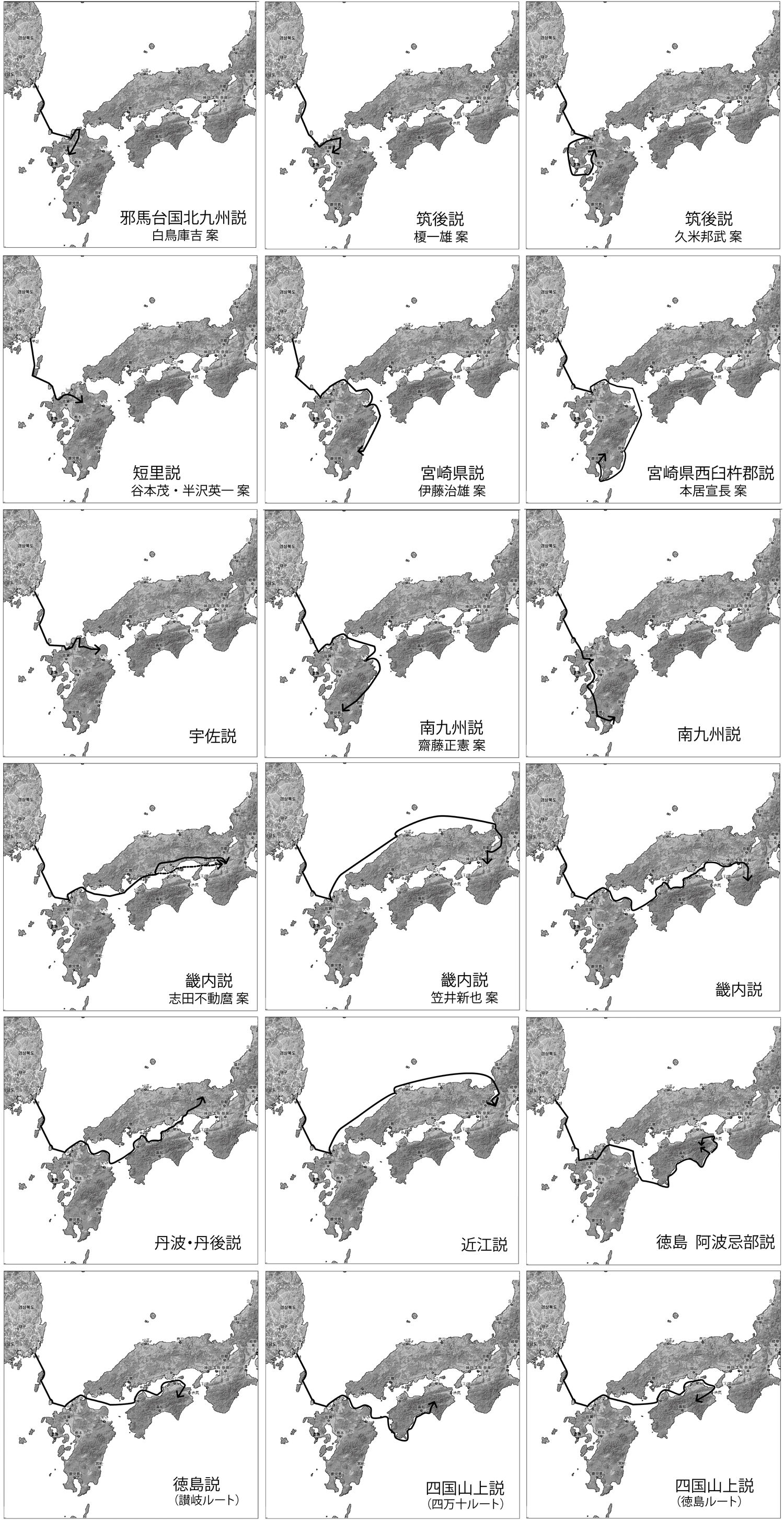

下記に、邪馬台国に纏わる諸説の中から18の提唱を選別し、ルートの概略を地図にプロットしてみました。こうして一度にまとめて邪馬台国へのルートを閲覧してみると、九州や四国、近畿地方はもちろん、山陰、山陽地方を含む、ほぼ西日本全域を網羅していることがわかります。

これら18選以外にも相当な数に上る説があることからしても、定説が存在しない邪馬台国論争の現状は明らかです。邪馬台国のロマンは、今もって続いています。

邪馬台国の場所については議論百出ですが、全ての議論に於いて肝心な一点が抜けています。魏志倭人伝には帯方郡から邪馬台国までの距離が書いてありますが不弥彦国から投馬国だけは何故か距離ではなく日数です。この謎を解けば答えは一発で出ます。詳細を知りたい方は私の論文をお送りします。送付先をご連絡下さい。

大変興味深い、検証を拝見いたしました。

詳細の論文を送付願います。

素人の勝手な考え書いてみます。

女王之所【都】水行10日陸行1月

で、計算すると太平洋の沖になってしまうという話を聞きますが、

都は中国語で、「全て」という意味ありますよね?

魏から邪馬台国まで、かかった日数という発想で陸行は中国大陸で計算したら、九州になりそうですか?

邪馬台国はいくつもの国からなる連合国の様な国だったと読んだ事あります。

不彌国と投馬国は邪馬台国の一つの国で、邪馬壱国と呼んだのではないか?と考えました。

不彌国まで、里で距離を表しているのに、

その先が日数で表示されるのは不自然と思ったからです。

投馬国は邪馬台国の一部で、そこだけに行くのに20日という意味で、投馬国を経由しないで行ったとしたら、

水行10日など考えてしまいます。

至ついているから無理ですかね

南に至るでも議論ありますが、九州説を唱える人の中に、弥生時代は鹿児島線一帯は海で玄界灘と有明海が繋がっていた為南に行けたのだと、南北の交易が盛んだったという話もありますが、これが本当なら、久留米市、邪馬台国の中心部は祇園山周辺にみてます。阿蘇山説もあり面白いです。

魏志倭人伝の

南に至るを東と、間違えて書いたのではないかと奈良説もありますが、奈良なら下関から寝ずに歩いて8日なので、6時間歩いたとして32日(計算あってるか?)で、約30日になると思いますが、邪馬台国ての生活様式、海路や水路での商売が書かれているらしく、奈良では無理かと思ってしまいます。

素人考え押し付けてみます。

水行10陸行1月の意味を全日程と考えています。

魏の都だった許昌から山東省の威海市まで、歩いて一ヶ月位にならないでしょうか?

そこから、水路で朝鮮半島へ渡り、水路で南下して10日で邪馬台国についたという内容ではないかと思いました。

また、昔は博多港と有明海が海で繋がっていたという説があるので、船に乗ったままの状態で、久留米市、もっと南下して島原、熊本周辺の天草辺りまで行けたのではないか?と感じますが、島原や天草では、邪馬台国の痕跡がないんですよね?

何か出土すれば、古代ロマンの幅が広がって面白くなりそうです。

くどく素人考えを書いて失礼します。弥生時代は、今より海面が高く、現在の平野部分は弥生時代には海だった可能性が、高いそうです。

邪馬台国は、連合国だったと言われることから、北九州から南九州の中間辺り全てと考えていますが、

邪馬台国を火の国と呼ぶ記述もあるそうなので、女王がいた場所は、阿蘇山を見回せる地域になるのではないかと思います。

熊本県の平野部分は海だったと仮定して、

1里も無い険しい山道を通り着き阿蘇山に近い場所を考えると、菊陽市から熊本空港辺りや

山鹿市や菊池市周辺が妥当とみました。

平成28年での地震で市役所が破損し建て替工事で弥生時代の遺跡が発見されたと言う話もあるので、色々な場所を掘れば痕跡が

見つかるかもしれないと思ってしまいます。

空港建設の際は何も見つからなかったのでしょうか?

弥生時代のお宝発掘してみたいものです。