古代の日本社会では、亀の甲羅を焼きながら、そのひびの割れ方で吉凶を占う亀卜を行って国占いをする卜部(うらべ)が、対馬・壱岐だけでなく、日本列島の東の端に浮かぶ伊豆諸島からも任命される決まりになっていました。まだ人口も少ない古代社会において、東西およそ1000kmも離れた島々から国家の宗教的儀式を執り行う卜部が選出されていたことは大変興味深いことです。それは当時から既に、列島の周辺をくまなく船で行き来できるほどの海洋文化が存在していたことを意味しています。そこには、「東の島々」と呼ばれる新天地を目指した古代西アジアからの渡来者が、アジア大陸の東方に浮かぶ島々を探し求めて海上を巡りながら、新しい国造りに相応しい約束の島々を見出そうとした歴史的背景があります。

東の島々を探し求めた先人の働き

紀元前7~8世紀、国家を失ったイスラエルの民は神の約束を信じ、日の出ずる方角に新天地を目指して旅立ちました。船舶の数も限られていたことから、船を利用することができたのは、国家の指導者や宗教的リーダー等、ごく僅かでした。船による渡航が不可欠だった理由は、最終の目的地が「東の島々」であり、船なくしては、海を渡って到達することができない場所であることが事前に想定できたからです。ましてや、絶対に失うことのできない神宝を携えての長旅ですから、危険を冒して大陸を横断するよりも、海岸沿いの海路を航海する方が安全であると考えられたのでしょう。よって、国家の統治者を初めとする主力メンバーを乗せた船は、それまでタルシシ船等によって開かれた航海路に沿って東アジア方面へと旅立ち、東南アジアを経由して、まず、今日の八重山諸島、沖縄周辺に到達したと考えられます。沖縄はその後、東の島々へ向かう船旅の中継地点として、重要な役割を担うこととなります。そして一同は、黒潮の流れに乗ってさらに北へと航海を続け、最終的に九州、四国、本州周辺の島々を見出しました。それが「国生み神話」に登場する列島であり、イスラエルの民が探し求めてきた「東の島々」だったのです。

船に搭乗する機会に恵まれなかった大半の民は、多くのかん難を乗り越えながらも、徒歩でアジア大陸を横断しました。しかしながら最終の目的地まで到達することなく、アジア大陸の中途で足を止め、各地に土着する民も少なくありませんでした。それでもなお、東の島々の新天地を夢見て、アジア大陸を最後まで横断し朝鮮半島の最先端まで歩き通した民も、大勢残っていたのです。やがて新天地である「東の島々」が発見されたというニュースは、朝鮮半島に徐々に集まり始めた同胞たちにも伝わったことでしょう。そこで待機していた民は満を持して海を渡り始め、新天地への玄関とも言える最初の島、対馬へ向かって旅立って行ったのです。こうして日本列島には、南は八重山諸島、沖縄方面から、そして北は朝鮮半島から対馬、そして壱岐を経由し、大勢の民が渡来してきたのです。それ故、日本建国の歴史は、本州や九州、四国等、一見して島とは分からないような大きな島々よりも、むしろ、日本列島の輪郭を取り巻く周辺の離島から始まったと考えられます。

それらの島々を比定する記述が、古事記や日本書紀に含まれています。イザナギとイザナミによる国生み神話はあまりに有名ですが、その内容は単なる作り話ではなく、実際の島探しという史実に照らし合わせた結果が編纂されたものと考えられます。イザナギとイザナミは天の神一同から、「国土をあるべき姿に整え固めよ」と、詔命を受けましたが、これは新しい国家を造るために相応しい「東の島々」を見定めてくるという命にほかなりません。古代社会において、高貴な人々は神と呼ばれても不思議ではない存在であり、天の神とは国家のリーダー、王系の皇族や、宗教行事を担う祭祀等、位の高い人々を指したのでしょう。

そこでイザナギとイザナミの2神は、まず天浮橋に立ち、天の沼矛(あめのぬほこ)で大地をかき混ぜ、その矛からの滴が積もって出来あがったオノゴロ島に天下ります。後述するとおり、オノゴロ島は日本の最南端に浮かぶ沖縄であった可能性があります。日本列島の南、九州の鹿児島から、およそ一直線に沖縄まで多くの島々が連なりますが、その直線上に並ぶ島の流れは比較的大きな島である最南端の沖縄周辺で途切れます。それ故、これらの島々が一直線に点在する在り方を、「矛から滴り落ちる」と表現し、その滴が積もる大底を、沖縄と認識したのではないでしょうか。

また、今日まで沖縄に広く流布されてきたオノゴロ島に纏わる島生みの物語は、沖縄に隣接する中国南部や東南アジアの地域一体に分布する洪水説話と類似点が多いことにも注目です。さらに古事記には、「離於皇居 立難波岬 遙望國土 可視淡島 淤能諅呂 望檳榔島」、現代語訳では、「難波の岬に立ち、我が国土を見渡すと、淡島、オノゴロ島、檳榔島も見える」という、仁徳天皇が詠まれた歌が含まれています。ここでいう「檳榔島」とは、亜熱帯地方にしか生えないビンロウ樹と呼ばれるヤシ科の木が茂る島であり、日本では沖縄や八重山諸島周辺等、南方の島々にしか見られません。そのため、これまで檳榔島と並ぶオノゴロ島を比定する場所を特定することができず、実在しない島とも考えられがちでした。しかし、仁徳天皇が実際に詠んだ歌として具体的な地名が記されていることからしても、これらの島々は実在する島であると考えるのが妥当です。オノゴロ島を沖縄と比定するならば、ヤシの木の茂る、檳榔島と並ぶはるか遠くに浮かぶ島々という意味となり、辻褄が合います。

そのオノゴロ島を出発した2神は、国土をあるべき姿に整えて新国家を形成するため、日本列島をくまなく巡り回り、そこに浮かぶ島々の中から建国の拠点となるべき島を、一つ一つ特定したと考えられます。それはまさに、イスラエルから船で渡来してきた移民が、八重山諸島、沖縄に到達し、そこから北上して航海を続け、神から約束された新天地となるべき島々を見出したプロセスと、見事にオーバーラップしています。いずれにしても、オノゴロ島を旅立ち、島々を探索した結果、最初に国造りに関わる島々として特定されたのが大八島です。それらは、淡路島(淡道之穂之狭別島、あはぢのほのさわけのしま)、四国(伊予之二名島、いよのふたなのしま)、隠岐島(隠伎之三子島、おきのみつごのしま)、九州(筑紫島、つくしのしま)、壱岐(伊伎島、いきのしま)、対馬(津島、つしま)、佐渡島(佐度島、さどのしま)、本州(大倭豊秋津島、おほやまととよあきつしま)であり、これらの島々が新しい国家の土台として定められたのです。

国生み神話に基づく大八島と六島の位置付けこの国生み神話において、大倭豊秋津島を本州と比定するならば、本州、四国、九州のほとんどが網羅されることになります。そして約束の地に相応しい島々であることが確認されたことから、古事記では大八島国(おおやしまのくに)が「生まれる」という表現が使われたのでしょう。その後、吉備子洲(きびのこじま)、小豆島(あづきじま)、大島(おほしま)、女島(ひめじま)、知訶島(ちかのしま)、両児島(ふたごのしま)からなる六島も、続けて見出されています。淡路島のそばにある吉備児島と小豆島以外、比定することが難しいほかの4島ですが、九州の最西端から四国の最南端、そして本州の東の果てを特定するおよその境界線が、これら6島により定められていると想定するならば、大島は東京都、女島は四国高知県の南西端、知訶嶋は九州西部の五島列島、そして両兒嶋は九州南西の甑島に比定することができるのではないでしょうか。

イザナギとイザナミの尽力により、こうして新しい国家、平安の都を造営するに相応しい島々の1つとして見出され、朝鮮半島から最も近距離に存在する島と位置付けられた対馬は、真っ先に外来文化の影響を受けることになり、特に宗教面においては多くの布石が残されることになりました。対馬が古代宗教の宝庫である所以がそこにあります。

対馬に眠る古代からのメッセージ

対馬の豆酘(つつ)と呼ばれる村は、弥生時代からの長い歴史を誇り、今日でも3~400名にしか至らない人口に対して、10社もの神社が存在します。神や神霊を生産することをムスビ(産霊)と呼び、その言葉を含む高皇産霊神(たかみむすび)と神皇産霊神(かみむすび)は、皇族の祖神と考えられていますが、豆酘ではそれらの神々が祀られています。例えば高御魂神社では、高皇産霊神が円盤のようなウツロ船に乗って漂着し、祀られるようになったという言い伝えが残されています。これは、「東の島々」に向かう渡来者の群れを率いる王系のリーダーが、朝鮮半島方面より天下り、対馬に上陸したことを意味しているのではないでしょうか。そして高皇産霊神が上陸した地点に高御魂神社が建立され、神皇産霊神が鎮座する神社も造られました。これらの神々は大陸からの渡来者であり、しかもイスラエルのユダヤ王朝の血統を継ぐ王系一族であったからこそ、最終的にはともに大和に遷され、皇族の祖として祀られることになったのでしょう。

対馬にて伝承されてきた亀に纏わる神話にも注目です。日本に土着している民族宗教には亀のモチーフが頻繁に絡んでいます。また、亀という文字は多くの地名に用いられ、磐座や山の名前などにも使われています。「亀」のヘブライ語読みは「お守り」を意味しますから、亀を守護神的な存在として捉えることにより、さまざまな伝承や名称の意図がより理解しやすくなります。例えば、対馬上県郡の琴崎には、延喜式にも記載されている胡祿(ころく)神社がありますが、そこには神功皇后の水先案内をした「磯良」の伝説とともに、琴崎の海底には竜宮に通じる道への穴があるとまで伝承されています。海部の統率者として知られる「磯良」は安曇磯良とも称され、安曇はヘブライ語で「頑強」を意味する![]() (atsum、アツム)と考えられることから、安曇磯良は「強いイスラエル」の象徴でもあったのです。ところが神功皇后が新羅出征をした際に皇后を導くはずの磯良は、碇を海底に見失ってしまいます。しかし不思議なことに、「亀」に助けられ、海の底から碇を見つけ出し、取ってくることができたのです。それ故、「亀」は救い主、守り神の象徴と考えられるようになったのでしょう。磯良を祀る和多津美神社でも、磯良恵比須の御神体を「亀石」とし、そこに三角鳥居を造営して祀っています。これらの物語の背景には、大陸から渡来してきたイスラエルの民を「東の島々」の新天地に導く役割を担ったイスラエルの祭司、安曇磯良が、竜宮城(新天地)に向かう道のりを神(亀)より伝授され、その後、大勢の民を率先して案内するという歴史の流れが秘められているように思われます。

(atsum、アツム)と考えられることから、安曇磯良は「強いイスラエル」の象徴でもあったのです。ところが神功皇后が新羅出征をした際に皇后を導くはずの磯良は、碇を海底に見失ってしまいます。しかし不思議なことに、「亀」に助けられ、海の底から碇を見つけ出し、取ってくることができたのです。それ故、「亀」は救い主、守り神の象徴と考えられるようになったのでしょう。磯良を祀る和多津美神社でも、磯良恵比須の御神体を「亀石」とし、そこに三角鳥居を造営して祀っています。これらの物語の背景には、大陸から渡来してきたイスラエルの民を「東の島々」の新天地に導く役割を担ったイスラエルの祭司、安曇磯良が、竜宮城(新天地)に向かう道のりを神(亀)より伝授され、その後、大勢の民を率先して案内するという歴史の流れが秘められているように思われます。

このように、神の息吹のかかったイスラエル系移民の渡来が、古代日本社会の根底にはありました。そのため古くから伝承されてきた神話や物語には、神々に纏わる話が絶えないのでしょう。東の島々において、新しい神の国を造るという目的意識があったからこそ、西アジアからの渡来者は訪れる島々の至る所で新天地を清め、神を祀ったのです。その結果、東西に1000kmも離れた対馬と伊豆諸島でも、先代からの宗教意識は根強く土着し、神が住まわれる神領として、東西の端から国を守護する象徴となる伊豆山の存在が認められたのです。

西の伊豆山は対馬国一宮として名高い海神神社(わたづみ)の真裏に在り、ふもとの海神神社は「伊豆山に鎮まる宮」ということから「いつの宮」「居津宮」と呼ばれることもありました。この伊豆山は海を渡ってくる旅人の目標とされ、社前にある畑の底には、古い水田機構のような杭や柵があり、古い斎田が存在していたことでも知られています。周辺の浦には古代の集落も発掘されていることから、そこで海神を祀っていたのでしょう。それ故、伊豆と呼ばれた所以は、神霊の居着く所、神々を斎き仕える所、神が住まわれる厳の地として、祭りの場所であったとも言われています。

対馬の伊豆山に相対し、東の最果てにある伊豆山には、古来より、伊豆大権現、伊豆御宮、そして走湯社とも称されてきた伊豆山神社があります。空海は819年、この伊豆山を訪ね、そこで深密の行業を通して修行を積んだ故に、いつしか伊豆山は東国でも由緒ある第1の霊場として認知されるまでに至りました。四国で育まれ育ち、奈良、京都を中心に学びを極めた空海が、遠く離れた東の伊豆山で修業される道を選んだ理由は定かではありません。自らが慕い奉る桓武天皇への想いが、その祖である山幸や豊玉姫命、磯良恵比須が祀られている和多津美神社、そして神功皇后や応神天皇が祀られている伊豆山への信仰心に繋がり、東方の伊豆山においても同様に、聖地化するための布石を打つことにしたのかもしれません。また、空海が敬愛してやまなかった嵯峨天皇の外祖父にあたる藤原良嗣が、父の死後740年、実兄である広嗣の反乱(藤原広嗣の乱)に連座して伊豆へ流罪となったことも、空海の脳裏をよぎったかもしれません。空海にとって伊豆は、単に哀愁の想いを寄せる場所だけでなく、魂を清めるための霊場だったのです。

史書の記述に基づく距離感の信憑性

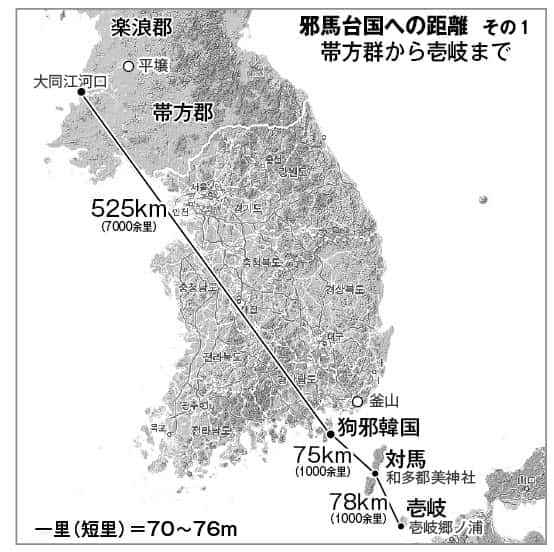

魏志倭人伝には、邪馬台国へ至る道程が、単里の距離数で明記されています。単里1里の想定距離は、複数の古文書における記述を地図と照合して検証してみると、前述したとおり、およそ70mから76mの範囲に落ち着くようです。まず、帯方郡から狗邪韓国までの距離は「7千余里」と記載され、そこには「余」の文字が含まれていることから、7千里をやや超える距離であると解釈できます。帯方郡の起点は楽浪郡と帯方郡の境界と考えられる大同江河口の南側で、しかも周囲に山や丘などの起伏が少なく、陸路の利便性に長けた場所となります。そして狗邪韓国については、和多津美の鳥居が指している方向が巨済島を指していることから、その東岸にある入江が絶好のスポットとして浮かび上がってきます。この2地点の距離を計測すると約525kmであり、7000里として計算すると、1里がちょうど75mとなります。実際には7000余里ということで、1里あたりの距離は75mよりも短くなりますが、それでも1里の想定値である70~76mに十分に収まります。よって、525kmという距離は史書の記述と矛盾がないことがわかります。

朝鮮半島の大同江河口からの距離次に狗邪韓国から対馬までの距離を検証してみましょう。同じ巨済島の港から、今度は南方に浮かぶ対馬の中心地、浅茅湾の奥に佇む和多津美神社までの距離を測ることになります。2地点の距離は約75kmであり、史書には「1000余里」と記載されていることから、それを1000あまりで割ると、帯方郡と狗邪韓国と同様に1里あたりの距離が75m弱となります。よって、これまで比定してきた帯方郡、狗邪韓国と同様に、対馬の拠点についても、単里の想定距離範囲に収まります。

遺跡と古墳文化にあふれる壱岐

邪馬台国を目指す旅路は、朝鮮半島から対馬に渡った後、南方に位置する壱岐へと続きます。魏志倭人伝には、壱岐に至るには対馬より「千余里」南へ進み、壱岐の広さは「ほぼ300里四方、3千ばかりの家がある」と記載されています。300里はおよそ20~23kmですが、壱岐島の周囲を四方に囲む形でプロットすると、その距離は南北に約19km、東西に約17kmほどになります。「300里四方」という数字が100単位で丸められ、1里を約70mとするならば、「300里四方」という数字は、計算できる範疇の数字であることがわかります。

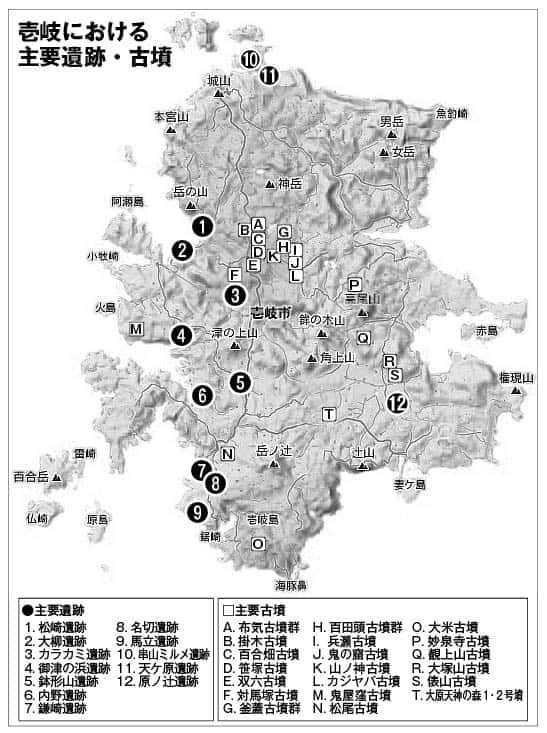

壱岐は断崖や急斜面の多い地に囲まれた対馬とは違い、最も高い山でも標高が212m程度のとても平坦な島です。よって対馬より土地面積はかなり小さくとも、対馬の1000余戸に対し、当時ではおよそ3倍の戸数を占めていたことが史書に記されています。そして壱岐でも対馬と同様に縄文遺跡と弥生遺跡が複数発掘され、それら遺跡のほとんどが西海岸に集中しています。鎌崎、名切、松崎などが壱岐を代表する縄文遺跡ですが、すべて西海岸にあるだけでなく、和多津美神社のように干潮時を除くと普段は海中にあることも、注目すべき点です。また西海岸には、原ノ辻とカラカミ遺跡とよばれる弥生文化の象徴とも言える遺跡が存在し、どちらも規模の大きい集落が存在していたことがわかっているだけでなく、原ノ辻遺跡からは多くの鉄製品が出土されました。これら遺跡調査の結果から、壱岐では朝鮮半島南部から鉄を輸入して、鉄器を製作していたと考えられています。いずれにしても、南北双方に広く交易していたことは明らかであり、魏志倭人伝の記載のとおりであると言えます。

壱岐の主要遺跡と古墳群の数々また、壱岐には既に256基を超える数の古墳が発掘され、その多くは巨石によって構築されていますが、どのようにしてそれらの巨石が運搬されてきたか、未だに解明できていません。古墳の形式については横穴式石室古墳が圧倒的に多く、中でも巨石の古墳として鬼の窟(いわや)古墳が著名です。これら古墳の多くが、島の中央部、西海岸周辺に集まり、それらのほとんどは6世紀から7世紀のものであることがわかっています。しかし何故か、今日まで詳細の調査が行われず、昔の姿に留められたままになっているのが壱岐の不思議でもあります。

壱岐まで1000余里の道程

史書によると、対馬から壱岐までの距離も、狗邪韓国から対馬までの距離と同じ1000余里と記載されています。しかもその後に続く、壱岐から末盧国も1000余里となっています。誤植とも思えるまったく同じ表記の羅列ですが、旅程に使われた拠点を想定して実際に距離を測ってみると、数字の辻褄が合うことがわかります。

壱岐に存在した古代の港の拠点を特定することは困難ですが、古代の港として使われたのは、対馬に最も近い北側の勝本か、東岸の芦部、もしくは南方の郷の浦周辺と考えられます。壱岐の遺跡は西海岸に集中していることから、古代の港はおそらく、対馬と同様に西海岸にあったと想定するのが無難でしょう。また、壱岐島自体は20km四方に収まるほどの大きさであるため、どの地点を選んだとしても距離的には大きな違いは見られません。和多津美神社からの実際の距離は、勝本までが69km、芦部までは75km、郷ノ浦は78kmであり、どれをとっても、史書が示す1000余里というデータに合致します。中でも郷ノ浦は九州北部、松浦や唐津へのアクセスも良く、また、島内における地理的条件も良好である故、壱岐の古代港の拠点であった可能性が高いと考えられます。すると、対馬の和多津美神社から壱岐の郷ノ浦まで78km。これも1000余里の範疇であり、史書の記述と矛盾はありません。その壱岐の港から、大八島の1つ、筑紫島の末盧国までの距離も1000余里。壱岐から末盧国に向かって、更なる航海が続きます。