名声高い「空海」の比類なき才能

奈良時代774年に

空海空海は誕生しました。10年後の784年、桓武天皇は都を平城京から長岡京に遷します。しかしながら怨霊や災害、政治的な問題に直面した天皇は、その対策の一環として再度、遷都する決断を下します。そして長岡京からの遷都の準備が急速に進みはじめ、情勢が慌ただしかった頃、時を同じく若年10代にして頭角を現してきたのが弘法大師、空海です。

14歳になると空海は京に上り、すぐに叔父である阿刀大足を通じて論語や史伝、孝経などを学んでいます。阿刀大足は貴族、学者としても名高く、桓武天皇の皇子である伊予親王の侍読として皇室に仕えていました。それ故、空海は若き頃から皇族と面識があっただけでなく、宮廷にて多大なる影響力を持っていた秦氏とも接する機会に恵まれていたと考えられます。

空海が15歳になった時点では、既に論語や孝経を習得し、「御歳七つのその時に衆生のために身を捨てて」と大師和讃においても賞賛されています。若き頃から空海は、庶民に寄り添う思いを強く持っていたのです。そして18歳で当時唯一の都の大学に入学し、明経道を専攻して儒学までマスターします。その博学故に、空海の名声は親族である阿刀氏 から法相宗の僧侶らを介して桓武天皇にも知れ渡ったことでしょう。

空海の苦悩と修行への道

ひたすら勉学に励んだ空海でしたが、大学に入学してから2年も経たぬ19歳の時に、都の惨状を目の当たりにします。都が直面する問題は多岐にわたり、特に祟りの噂は天皇をはじめ、多くの人々を悩ませていました。また、空海の心に焼きついていたのが庶民の苦難であり、貧困に悩み、病人に溢れた苦悩の世界の実態を厭う思いがつのっていくのです。そして都の栄華と貧富の差、仏教徒の世俗的衰退を危惧した空海は、学問の追及よりも、むしろ真の道を説いて人々の魂を救うことを願うようになり、信仰による祈りの答えを求めるために、大学を辞めて京を離れることを決意します。

そのような熱い思いを馳せながら旅立った空海は、まず、奈良の寺院を訪ねて歩き回り、その後大峯山、高野山、伊予の石鎚山、阿波の大滝ヶ嶽などで修行を行うために山に籠ったのです。空海自身、このときの自らのありさまを、旧約聖書の預言者を髣髴させる「仮名乞児」と呼び、「荒縄を帯として、ぼろぼろの衣を纏った空海の顔はやつれ、長い脚が骨張って、池の畔の鷺の脚のようになった」と三教指帰に記載しています。これらの記述からも、空海が自らに課した過酷な苦行を垣間見ることができます。

平安京遷都の年に悟りを開いた空海

それら苦行による修練の結果、空海は時が満ちて土佐の室戸岬にまで渡り、そこで求聞持法の極意を習得し、御厨人窟(みくろど)と呼ばれる洞窟内にて悟りを開きました。空海が20歳の時、ちょうど平安京への遷都が実現した794年でした。空海が体験した霊的な現象とは、聖書にも記載されているペンテコステのような、天上界から聖なる霊が空海に降り、その霊の力によって舌に火がついたように未知の国の言葉、すなわち異言を語ったことと推測されます。空海は厳しい修行の末、その聖霊を身に浴びて霊の世界に目覚めたのです。

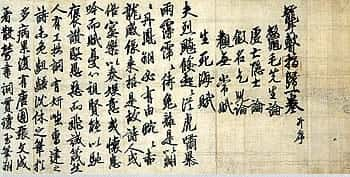

『聾瞽指帰』

(巻頭部分、空海撰・筆、金剛峯寺蔵、国宝)空海が執筆した三教指帰には、「阿國太瀧嶽にのぼりよぢ土州室戸の崎に勤念(ごんねん)す。谷響きを惜しまず、明星来影す。遂に乃ち朝市の栄華、念々にこれを厭い、巌藪(がんそう)の煙霞、日夕にこれをねがう。」と書かれています。すなわち、四国徳島の太龍寺(たいりゅうじ)の岩場によじ登り、室戸岬では祈りに徹した結果、明星のごとく霊感が開かれたことが証されているのです。そこには朝市、すなわち朝廷の栄華や市中の生活があまりに空しく思われ、むしろ霞に包まれた藪のような岩場を切望したという思いが込められています。空海が都の虚栄と宗教の荒廃にどれほど嫌気がさしていたかを察することができます。

天皇と平安京のために立ち上がる空海

794年、空海が20歳で悟りを開いた年の3月、平安京への遷都が和気清麻呂らの活躍により実現しました。早良親王の祟りをはじめ、さまざまな天変地異による危機や、南都六宗の仏教勢力からの解放を願いつつ、その解決策として早急な遷都が目論まれたのです。そして和気清麻呂が見出した目的地を共に巡覧した天皇は、急ピッチで新しい都を造営すべく号令をかけます。しかしながら新しい都となる平安京の造営が短期間で完了しても、国家情勢は危ぶまれたままでした。特に怨霊の問題は天皇を悩まし続け、天皇家一族にとってそれはまさに、国の運命をかけた死活問題でした。

霊の目が開かれた空海は、都の苦境を見据えて国の将来を危惧し、桓武天皇をはじめ皇族や庶民一同が、長岡京の時代から引き続く呪縛や怨霊の問題から解き放たれ、国家が守護されることを願ったことでしょう。時を同じく、宗教アドバイザーを必要としていた桓武天皇にとって、空海の噂は助け船でした。奈良の宗教文化に精通し名声を博しているだけでなく、仏教思想や日本古来の宗教を熟知していた空海は、大陸通でもあり、梵語や中国語などの外国語にも長けていました。また、当時、奈良仏教界においても一番勢力を持っていた法相宗の僧侶らとの縁故関係もあり、その存在感は際立っていたのです。そして時が満ちて、空海は奈良へ舞い戻ることになります。空海が時代と文化の壁を乗り越えて活躍する時が訪れました。新しい都、平安京の繁栄に期待をかけた空海は、天皇に仕え、国家を支えるために、満を持して立ち上がることになります。悟りを開いた空海しか歩むことのできない人生の旅路が始まります。