再度山に思いを寄せた空海

空海は青年時代から和気清麻呂と接触を持っていただけなく、20歳にて悟りを得て奈良に戻った後も、和気清麻呂と共に重要なプロジェクトに取り組み、さまざまな情報を共有しながら天皇に仕えていたと考えられます。その根拠のひとつとしてあげられるのが、今日の神戸北方に位置する再度山の存在です。

遣唐使として中国に渡る803年の時点において、和気清麻呂が観音霊場を創建した多々部山(たたべやま)、現在の大龍寺がある再度山(ふたたびさん)を、何故かしら空海も重要拠点と定め、そこに何日も滞在しました。そして空海は再度山を注視するあまり、遣唐使として中国に向かう直前だけでなく、帰国後も再度山を訪れています。空海が2度訪れた、ということから、多々部山はいつしか再度山と呼ばれるようになりました。空海を魅了してやまない、何かしら特別な理由があったのでしょうか。

空海が亀の像を彫った謎

大龍寺奥の院 磐座上部の亀空海が再度山を重要視したことは明らかです。その証拠に、空海はその大龍寺が建立された再度山の頂上近くにある岩場を見定め、そこで岩を削り、垂直かつ平な岩の壁を作っただけでなく、そのすぐそばにある巨石の上に、自らの手で亀の像を彫ったのです。長さ40㎝以上にもなる大きな亀の像を、甲羅の形や亀の頭までも含めて、空海自身が綺麗に彫った彫刻は、今日までその原型を留めています。

何か特別な思い入れがなければ、このような作品を手掛けることはなかったでしょう。しかも、その傑作を完成させたのは、遣唐使として中国に渡る前後であり、時間に余裕がなかったと想定される時です。それでもあえて空海は再度山に登り、そこでじっくりと時間をかけて亀の作品を完成させたのです。そこまで空海の心が動かされた理由は何だったのでしょうか。なぜ、大切な時間を割いてまで、岩を削り、亀を彫る必要があったのでしょうか。

大龍寺奥の院

弘法大師が彫られた亀はっきりわかることは、再度山を自らの拠点とし、そこに霊場までを創建した和気清麻呂から、その周辺に関わる大切な情報を、空海は学んでいたということです。そして和気清麻呂が重要視した根拠を知り、再度山に絡む位置情報があまりに重要であったことから、空海はそこに自分の思いを込めた作品を作ることを決意し、2度も再度山を訪れて、亀の像を彫ったのです。

多忙を極めた空海だけに、ただ単に再度山が地理的に重要な意味を持つスポットであるというだけで、その山に籠って岩を削り、時間をかけながら、そこに自らの手で亀の像を作るということは考えられません。空海が彫った亀には、何らかの大切なメッセージが込められ、それを後世に伝えることを目論んだことから、貴重な作品が残されたと想定して間違いないでしょう。亀の姿に込められた空海の思いとは、何だったのでしょうか。

古代聖地を見出すレイラインの手法

日本三奇 石の宝殿

生石神社の磐座古代の識者は、霊場、聖地を見定める際に、他の著名な神社や霊場、霊峰などとの位置関係を見て、それらが一直線上に並ぶことを重要視したようです。神社や霊峰などの聖地が一直線上に並ぶ状態を「レイライン」と呼ぶことがあります。新たに神社を建立する際には、複数のレイラインや同緯度線、同経度線が交差する地点に、その場所が特定されることもありました。

和気清麻呂も「レイライン」の構想に基づいて、日本列島内に聖地を見出していたと考えられます。再度山が霊場と定められ、重要視された理由も、「レイライン」の検証から、その場所の特異性が明らかになったからに他なりません。

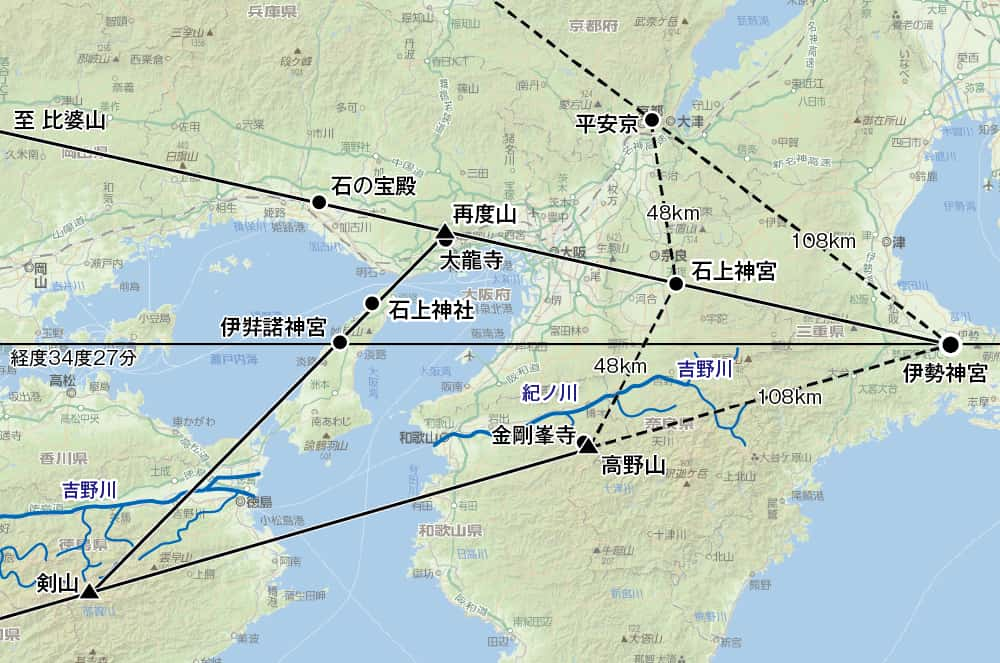

その「レイライン」の重要性については、空海も情報を共有していました。よって、空海が修行の際に時を過ごした大峯山も、四国剣山と伊勢神宮を結んだ一直線上に存在し、頂上からは東に伊勢神宮、西には高野山を見渡すことができます。大峯山も実は、高野山と同様に固有の山を指す名称ではなく、吉野山から熊野へ続く山岳地域を意味しています。丁度その中心に山上岳がそびえ立ち、頂上には修験道の根本道場となった“大峯山寺”があります。こうして空海は自らが修行する場所も、伊勢神宮と剣山に紐づけることを重要視したと想定されます。

レイラインから浮かび上がる再度山

レイラインの検証から極めて重要な場所を浮かび上がってきたことから、そこが聖地化された事例が再度山です。再度山は、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ一直線上に並んでいます。この2つの神社は、日本書紀や古事記にも記された、由緒ある古代の神社であり、神宝の歴史にも絡んでいる大切な存在です。また、その直線をさらに西方へまっすぐに伸ばすと、「石の宝殿」で知られる古代の史跡、生石神社(おうしこじんじゃ)も並んでいます。つまり、伊勢神宮と石上神宮、再度山、生石神社がすべて一直線上に並んでいることから、再度山は地の力を、これらの聖地から受けているとも考えられたことでしょう。

石上神社の御神体となる磐座それだけではありません。再度山から南西方向、四国の剣山を望むと、その一直線上には、淡路島の名所であり、古代聖地の伊耶那岐神宮と、舟木石上神社の磐座が並びます。石上神社には舟木一族が移動したとされる巨石が祀られ、その緯度は奈良の三輪山に並んでいることから、この場所も古代の大切な聖地として、人々が神を祀った場所であることがわかります。どちらの神社も再度山と共に、ぴたりと一直線上に並ぶことから、到底、偶然の一致とは思えません。その直線の北側には摩耶山も聳えたちます。これら2本のレイラインが交差する地点が、再度山大龍寺、奥宮の裏山にある磐座なのです。

再度山の位置が重要である理由

和気清麻呂はレイラインの考察から、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ線、及び、伊耶那岐神宮と石上神社の磐座、剣山を結ぶ線が交差する地点が、再度山の山麓にあることを見出したのです。言い方を変えれば、その場所は、剣山と伊耶那岐神宮、石上神社の巨石、そして伊勢神宮や石上神宮などの古代聖地全部を紐づけた、極めて重要な位置に存在したのです。それ故、その岩場は聖なる霊場と定められ、神を祀る磐座として重要な意味を持つことになったと想定されます。

これらの背景を学んだ空海にとって、大龍寺の奥宮裏に祀られている磐座は、とても思い入れの深い場所になったことでしょう。何故なら、空海の故郷である讃岐の地から崇めつつ仰ぎ見ていた剣山だけでなく、国生みの原点となる伊耶那岐神宮、神宝が収蔵されている伊勢神宮と石上神宮など、空海自身が愛してやまない多くの聖地も、再度山の磐座と地理的に紐付けられていることがわかったからです。再度山は多くの聖地が持つ地の力を結集する、極めて重要な場所だったのです。だからこそ空海は、そこに亀の像を彫り、後世に残したのです。そして亀の真相を解き明かすことにより、歴史の謎が紐解かれることになります。

伊勢神宮と結びつく平安京、高野山、再度山と剣山

石上神宮の本殿

石上神宮の本殿 伊耶那岐神宮の本殿

伊耶那岐神宮の本殿

秦氏は何族?

秦氏はおそらくユダ族と考えられます。ユダ族はヘブライ語で「イェフダ」、יהודה、といいます。「ヤフダ」とも聞こえ、その発音は「ヤハタ」とほぼ同一であることから、秦氏が建立した八幡神社の語源と推測されます。また、 ユダの民は「イェフディ」、 יהודי、yehudi、とも言います。それ故、「ヤハタ」とは、イスラエルの王系、ユダ族を指していると考えられます。秦氏が秦の始皇帝との姻戚があるならば、なおさらのことです。これまで学者らが秦氏はユダ族、と声をあげて言えなかった理由は、日本に渡来したのは失われた10部族であり、ユダ族、ベニヤ民族は含まれてないという説が、広く流布されてきたからに他なりません。ユダヤ系学者にとって、日本に渡来したのはその10部族のみ、という強い信念は古くからあり、これまで議論の余地もなかったのです。よってそれらの学者は「ヤハタ」の語源を、ヘブライ語で「ヤー・エハッド」、「唯一の神」と解釈し、その説を広めてきたのです。自分たちがユダ族の末裔であり、日本にはその末裔はいない、という気持ちは察することはできます。しかしながら「ヤハタ」はユダ族を意味する「ヤフダ」が普通に訛ったものと考えるのが自然です。つまり、南ユダ王国の民も日本に渡来してきており、秦氏がユダ族であっても、また、皇族がユダ族であっても何ら不思議はないのです。よって、神社にはユダ族の象徴である獅子が置かれているのです。