目次

シルクロードの終点は日本の奈良

シルクロードのルート(1世紀ごろ)日本列島はシルクロードの最終地点として知られています。古代からアジア大陸を横断し、海を渡って東の島々に渡来した民にとって、奈良の盆地は、長旅の終点だったのです。それ以東は山々が聳え立ち、100km先には伊吹山、そしてその先にはアルプス山脈が行く手を阻みます。よって、シルクロードの終点が奈良となり、そこにアジアからの渡来者が大勢集まり、古代社会において大陸文化のメルティングポットとなったことは、想像に難くありません。

その奈良に都が造営されたのが710年です。地勢に恵まれた奈良の盆地に、中国、唐の長安城を模倣して、奈良時代の象徴となる平城京が建設されました。そして奈良は、それから70余年の間、日本の政治経済の中心地となったのです。

短命に終わった長岡京

784年になると、都は長岡京に遷都されました。長岡京からは京都盆地を見渡すことができるだけでなく、南方には淀川が流れていることから水上交通の便においても優れた地勢を有していたのです。そこに広大な長岡京を造成し、東西につながる大路を造ったことから、長岡京は一躍、日本の政治経済、そして文化の中心地となりました。

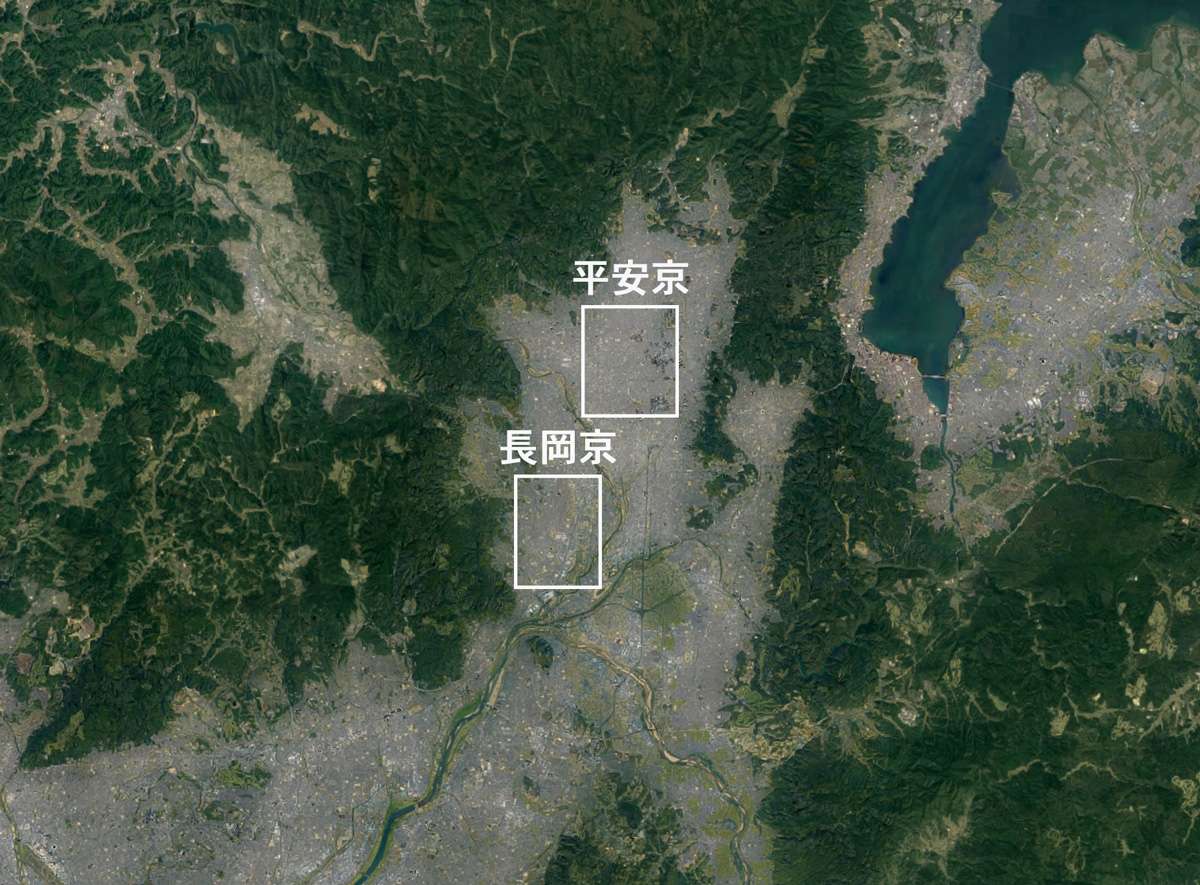

古代都城位置図ところがたった10年という短い期間で、長岡京の時代は終焉し、なぜかしら京都の平安京に遷都する必要が生じたのです。その背景には、桓武天皇の弟である早良親王の変死により、怨霊への恐れや政治情勢に暗雲が立ち込めたこと、そして792年には大洪水がおきたことなどがあげられます。その結果、社会情勢が不安定となり、その原因として、都の位置付けが根本的に間違っていたのではないかと考えられるようになったのです。

奈良時代、怨霊の厄払いは重要な儀式であり、国家の安泰を揺るがす疫病の蔓延に多くの人々が恐れおののいていました。それ故、都が聖なる場所にあり、そこに神宝が祀られ、祭祀活動が執り行われて神を祀ることが不可欠であると考えられていました。社会情勢が悪化する最中、天皇の象徴でもある神器をどこで祀るか、どこで祈りを捧げるか、ということを再検討する必要に迫られ、その結果、早急に遷都することが決められたのです。

画像出典:古代都城位置図 (長岡京市公式ホームページ(https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/)

四神相応に合致しない長岡京の位置

長岡京の存在に矛先が向いた理由は、おそらく中国古代の思想である四神相応が関連しているのではないかと推測されます。都が位置していた長岡京は、大阪湾と日本海側の若狭湾、双方から60kmほど内陸で、三方が山々に囲まれた盆地に位置していました。長岡京の南側には淀川が東西に流れていたことから水源には恵まれていましたが、琵琶湖という巨大な水源は長岡京の北東に位置し、距離も20kmほど離れていました。

長岡京と平安京の位置中国の四神相応に基づくと、最善の場所は東方に豊かな水源があり、北方には高い山、南は開けた土地であり、西方にはなだらかな道が続くことです。ところが長岡京は琵琶湖からは距離があるだけでなく、湖の方角も北東であり、ずれています。また、西方は山が聳え立ち、北方の山までは10kmほど、距離があります。また南方は平野となる前に淀川が東西を横切っていることから四神相応のイメージとは異なります。つまり長岡京は、四神相応との兼ね合いがとれない場所に位置していたのです。

長岡京の地勢から見出された多くの課題を参考に、新しい都は、四神相応の考え方に合致した理想郷であることが求められたことでしょう。日本列島の中心となる都の場所として、そのような条件にあてはまる場所は限られています。求められた都の場所とは、陸と海、川の交通の便が良いだけでなく、東方に水源があり、北方には高い山が聳え立ち、南方には平地が広がり、西方には大きな道が続く場所です。そんな条件に匹敵する場所が、京都でした。

京都盆地のいずこに平安京を造営?

しかしながら、何故、長岡京から今日の京都に位置する平安京に遷都する必要があったのでしょうか。また、一概に京都と言っても広大なエリアを指します。奈良時代において、その後、日本の中心地となる平安京の場所は、如何にして特定されたのでしょうか。どのような考察のプロセスを踏まえたうえで、都の場所が特定されたのでしょうか。広大な平地を有する今日の京都周辺の平地において、都の場所をピンポイントで見出すことは容易ではなかったはずです。

新しい都の場所を探し求めるにあたり、古代の識者は、地域の地勢や水源、港からのアクセス、周辺地域の農作物など、あらゆる側面から検証したと推測されます。しかしそれだけでは、おおまかなエリアしか見定めることができないはずです。都の場所をピンポイントで特定するためには、他の手法も必要でした。もしかするとレイラインと呼ばれる考察方法も参考にされた可能性があります。

平安遷都の地はレイラインから特定?

レイラインとは、目印となるような大切な場所、聖地などが、一直線上に並ぶことを指します。レイラインの直線に並ぶ拠点同士の距離間も、何かしら重要な意味を持っていることがあります。距離の数字が一致するというような現象が、度々レイラインの検証から浮かび上がることがあるからです。また、複数のレイラインが存在する際、それらのレイラインが交差する箇所が、極めて重要な場所となるケースもあります。それらの交差地点は新たなる拠点となり、そこで祭祀活動が行われ、神社が造成されるなり聖地化する事例が少なくありません。

果たして、平安京の地は、このようなレイラインの考察を用いて見定められたのでしょうか。古代の英知を結集して、平安京の場所をレイライン上に見出したとするならば、地図上において今日でも、それらレイラインの存在を確認できるはずです。そのようなレイラインの考察方法を用いて平安京の場所が見出されたか、早速検証してみましょう。

伊勢神宮と石上神宮に結び付く平安京

そこで日本書紀や古事記にも登場する2つの由緒ある古代の神社、伊勢神宮と、奈良の石上神宮に注目してみました。何故ならこれらの神社は、当時、神宝が保存されている由緒ある神社として知られていたからです。この2つの神社に都を結び付くことができるならば、怨霊の問題からも解放されると考えられたのではないでしょうか。よって、遷都する場所は、これらの聖地と紐づく場所になければならなかったのです。

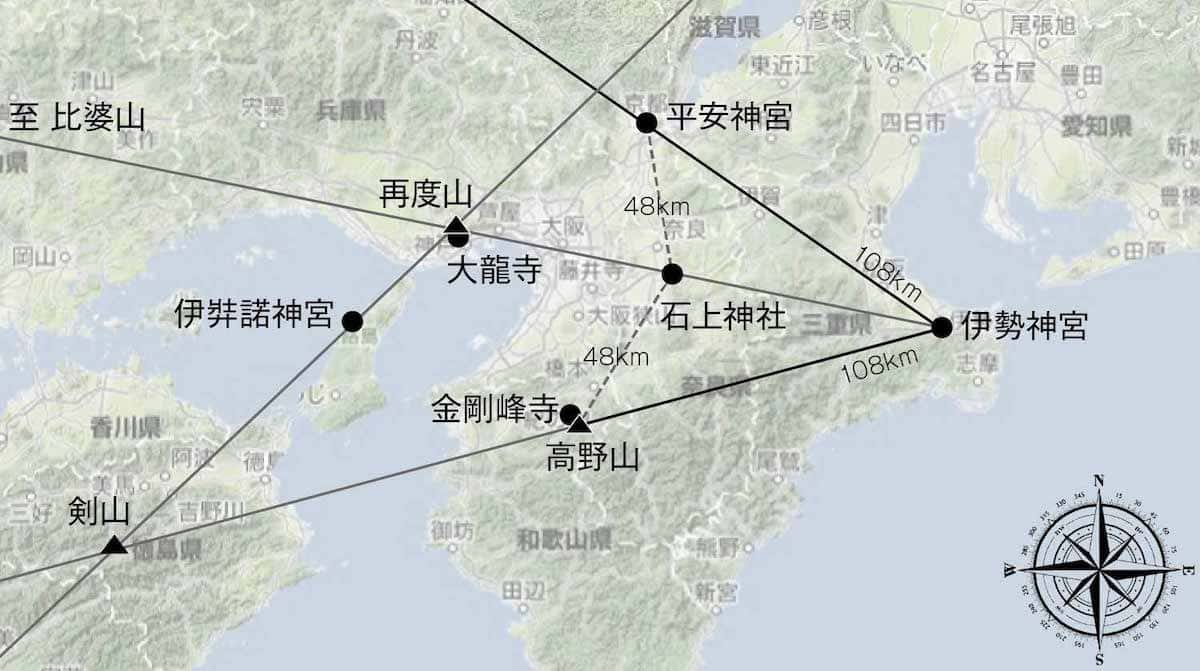

では、どうやって伊勢神宮と石上神宮に結び付く場所を探し出すことができるのでしょうか。レイラインと呼ばれる手法を使うことにより、これらの神社に紐づける都の場所を特定することが可能になります。まず基準となる中心線は、伊勢神宮を基点として奈良の石上神宮を結ぶ線です。古代社会において重要度の極めて高い2つの神社の延長線上には、後に空海の大切な拠点となる神戸の再度山、および和気清麻呂がその山に建立した大龍寺があります。その中心線とは別に、今度は伊勢神宮から四国の剣山へと線を引きます。そして中心線の逆、すなわち北側にその線と対称となる線を、伊勢神宮から北西の方向に引きます。すると、その線はちょうど今の平安神宮周辺を通ります。

伊勢神宮と石上神宮、剣山に繋がる平安京神宝が収蔵されている古代の神社に新しい都を紐づけるためには、伊勢神宮と石上神宮だけでなく、建国の時代より先代の賢人より崇められてきた四国の剣山をも結び付けることが大事であったと推測されます。よって、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ線を中心として、剣山と対称の位置に平安京の場所を見出したのです。すなわち、四神相応に合致する京都盆地の中でも、伊勢神宮からのレイラインが線引きされるその地点こそ、新しい都の地と考えられます。

遷都に貢献した和気清麻呂と空海の働き

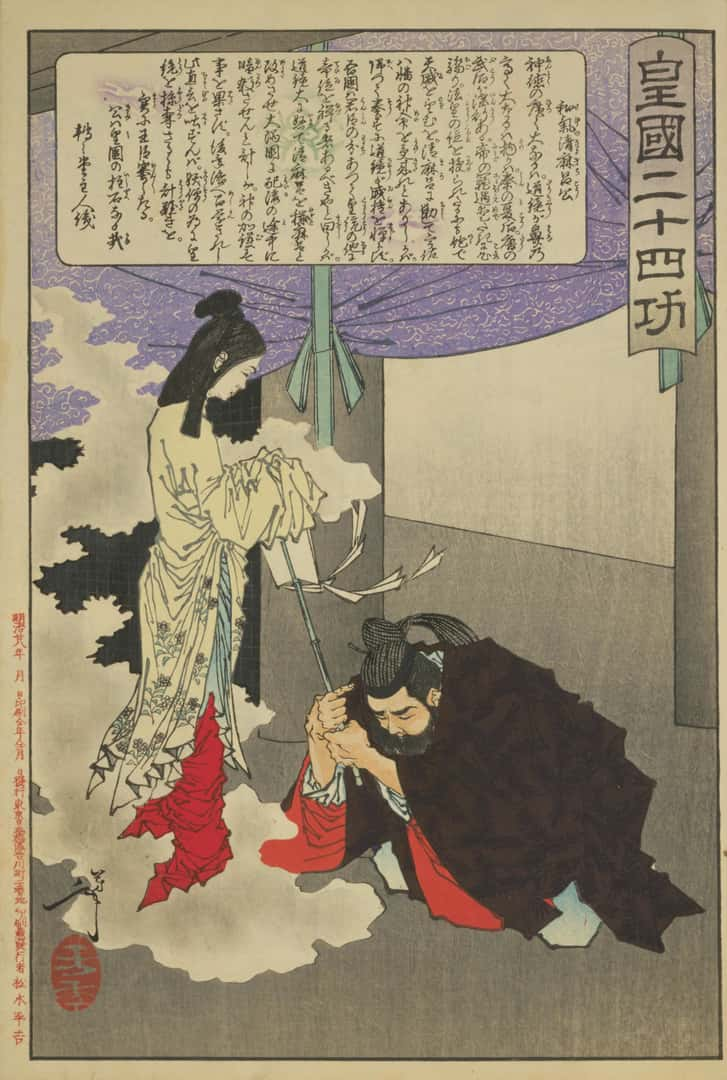

和気清麻呂

(『皇国二十四功』より)長岡京を呪いから短期間で解放するための施策として、遷都は国家の最重要課題でした。そのため、日本各地をくまなく散策し、国土の地勢を知りつくしていた和気清麻呂は、平安京の造営場所を特定するために京都の界隈の地に目をつけ、長岡京から北東におよそ12km離れた場所に、これらの諸条件を満たす聖地を見出し、新しい都、「平安京」となるべく地として見定めました。そしてレイラインのような手法を用いて、聖地を特定する働きを主導したと考えられます。

空海また、地勢学の達人、和気清麻呂と共に活躍したのが空海です。怨霊の呪縛からの解放と神宝の取り扱いについて深い関心をもっていた空海は、天皇のさらなる熱い信望を受け、側近として活躍することになります。そして和気清麻呂から学び、共に平安京の地を探索したと考えられます。この2人の達人は、其々が得意とする分野において国家と天皇家の安泰を心から願いつつ、全身全霊を尽くして桓武天皇にお仕えしたのです。

剣山と聖地を結ぶレイラインが示す遷都の地

剣山頂上からの景色和気清麻呂と空海は、神宝に関する記述が史書にも多く見られる伊勢神宮と石上神宮は勿論、空海の故郷からも遠くに眺めることができる四国の山も、重要視していたのではないでしょうか。何故なら、剣山の周辺では、古代ユダヤの集落や、イスラエルの秘宝が埋蔵されたのではないかという古くからの伝承があり、元伊勢の御巡幸の歴史からも、剣山の地理的な重要性を理解することができたからです。

つまり古代では、神宝に絡む3つの聖地、伊勢神宮と石上神宮、そして剣山が日本に存在したのです。果たしてこれらの聖地をレイライン上によって結び付けることにより、新たなる遷都の場所が浮かび上がってくるのでしょうか。その可能性に目をつけて、厳密に精査したのが和気清麻呂だったと推測されます。

794年、和気清麻呂の貢献により、平安京への遷都が行われました。遷都の場所を特定するにあたり、和気清麻呂は伊勢神宮と石上神宮を結ぶ線引きが重要であることを心得ていたのではないでしょうか。何故なら、その線上には和気清麻呂が重要視して開山した再度山と大龍寺があるからです。そして和気清麻呂は再度山から京都の方を見渡し、新しい都の地を見定めたのです。その遷都する理想郷の場所とは、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ線を中心線として、剣山と伊勢神宮を結ぶ線とは対称的な線上に位置することが想定されたと考えられます。

空海が最重要視した再度山とは

遷都の働きの背景には、清麻呂の補佐役として、空海の存在があったことも忘れてはならないのです空海自身もそのようなレイライン的な発想をもっていたと考えられる根拠が、再度山と高野山の存在です。

大龍寺奥の院 弘法大師の亀まず再度山は、その名前のとおり、空海が遣唐使として中国に行く前と、帰国した直後、2度訪れた場所です。多忙な空海が2度、訪れるからには、極めて重要な場所であったと考えられます。その証拠として、再度山の山上近くには、空海が巨石を削って完成した亀の彫像が残されており、今日でもその傑作を見ることができます。和気清麻呂が重要視した再度山を、空海も重宝したことに違いはありません。そして再度山とは、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ直線上に位置しているのです。それ故、空海もレイラインを重要視していたと考えられます。

レイラインから浮かび上がる高野山

高野山の場所についても、レイラインを用いて、その場所をピンポイントで見出すことができます。空海の国家に対する貢献と宗教的な影響力を顧みるならば、空海の生涯を全うするにふさわしい美しい土地は、全国各地にいくらでもあったはずです。ところが、空海は何の変哲もない山奥で、しかも急斜面に囲まれ、人が足を踏み入れることがないような場所を選び、そこで高野山の開創に着手したのです。なぜ、空海はそのような場所を選び、朝廷から勅許を得たのでしょうか。

剣山と伊勢神宮を結ぶ線上に並ぶ高野山その答えは空海が生涯をかけて大切にしてきた神宝に絡む聖地を辿ることにより、浮かび上がってきます。伊勢神宮と石上神宮を結ぶ中心線から、既に平安京の場所は特定できました。そして伊勢神宮から平安京への距離はおよそ108kmということがわかりました。それ故、空海は伊勢神宮から同距離の場所で、しかも伊勢神宮と剣山を結ぶ線上に、大切な拠点となるスポットを見出したのです。たとえその場所が急斜面に囲まれた森林であっても、空海にとっては関係のないことでした。その場所が愛する剣山と伊勢神宮、そして平安京と結び付いていることを確信したからこそ、そこを最後の拠点としたのではないでしょうか。その場所が高野山です。

空海は和気清麻呂と同様に、聖地を結び付けるレイラインの重要性を十分に理解していたと考えられます。それらレイラインの考察を駆使した国土の理解が十分にあったからこそ、伊勢神宮と石上神宮を結ぶ線を基準に、平安京と伊勢神宮を結ぶ線とはちょうど対称となる伊勢神宮と剣山を結ぶ線上で、伊勢神宮から平安京までの距離と完璧なまでに一致した位置に、自らの人生を全うするための生涯の拠点である高野山を造りあげたのです。空海の思いはいつの日も、国家を愛し、平安京にお住まいになられる天皇を思い、神宝が祀られる伊勢神宮と、その歴史の大元となる剣山に惹かれていたのです。

伊勢神宮の表玄関となる宇治橋

伊勢神宮の表玄関となる宇治橋