剣山に纏わる古代ユダヤの伝承

神明神社 境内剣山に纏わるヘブライルーツの根拠は、ユダヤが古代から絡んでいると祖谷地方に言い伝えられてきた「ソロモンの秘宝」の伝承だけではありません。剣山の周辺には神明神社のように、古代イスラエルの様式と同様の石積みと塀のデザインを用いた神社も存在します。また、「いや」という地名や、「かずら」という橋の名前のように、日本語では意味がなくても、ヘブライ語では意味がある言葉が多数あります。

剣山周辺で古くから歌われてきた祖谷の民謡の中には、神宝が剣山まで運ばれてきたことをテーマにした歌もあります。伊勢の宝である三種の宝が祖谷まで運ばれてきたと、繰り返し歌われているのです。

「伊勢の御宝、積みや降ろした。 三つの宝は、庭にある。 祖谷の空から、御龍車が三つ降る。」

契約の箱伊勢という地名はヘブライ語で、神の救いを意味します。伊勢の宝とは三種の神器であり、古代史のルートを辿っていくと、それらはユダヤルーツである可能性が高いことがわかります。それらの神宝は、契約の箱と呼ばれる神輿の形をした聖なる箱と共に日本に運ばれてきたとするならば、剣山界隈に限らず、日本全国の神社で古代から神輿が担がれ、神を祀った理由も見えてきます。

石尾神社 金鶏の風穴その神輿の原型になったと考えられる契約の箱の上には、羽を広げたケルビムと呼ばれる金の鳥が置かれていました。そのケルビムを彷彿とさせる金の鳥の伝承で知られる神社が、剣山の麓、穴吹にある石尾神社です。そこでは東西80メートル、南北120メートル、高さ30メートルにも及ぶ巨石が、御神体の磐座として祀られています。その巨石の割れ目の下に、金の鳥が秘められているという伝承が残されています。そして古代から剣山に登る人々は、北方に流れる吉野川の下流から、まず石尾神社を目指して歩き続け、そこで神を参拝してから、その北方にある杖立峠を越えて、剣山へ向かったそうです。

つまり、神を参拝するルートとして石尾神社と剣山の登山が繋がっていたことは、史実として大変興味深いことです。それは、剣山に運ばれてきたと歌われる伊勢の宝と、石尾神社の金の鳥とが何らかの要因で繋がっていることを象徴しているのではないでしょうか。そしてその背景には、金の鳥の基となる、イスラエルの神宝、契約の箱が存在したとも考えられるのです。

「剣山の意味をヘブライ語で紐解く

剣山 鶴石・亀石もし、剣山の歴史にユダヤが絡んでいるとするならば、剣山に纏わる地名や言葉をヘブライ語で理解できるはずです。そこで、特に地名や古くから言い伝えられている言葉に注目してみました。

まず、剣山という名称ですが、古くは鶴亀山とも呼ばれていました。剣山の頂上周辺には鶴石と亀石があることが知られていますが、鶴亀山の名残かもしれません。ヘブライ語で「ツル」は、岩を意味する言葉であり、צור(tsur、ツル) と書きます。この「ツル」「ツー」という言葉は、「神」を指す言葉としても用いられています。古代より、イスラエル人にとって神は「岩なる神」であり、聖なる岩は、神の象徴でもあったからです。また、「カメ」の語源は「カメア」と考えられ、お守りを意味するקמע(kamea、カメア)がルート語になっていると考えられます。よって、ヘブライ語で、「鶴亀」とは、「神の守り」を意味します。

では、剣山の「つるぎ」はヘブライ語で読めるのでしょうか。קיר(tsur、ツル)は、前述したとおり岩、そして神を意味する言葉です。次にקיר(ki、キ) は 「壁」 を意味します。すると 「ツルキ」 は「壁の岩」の意となります。「岩の壁」と読んだ方がわかりやすいかもしれませんが、厳密には「壁の岩」です。すなわち、岩でできた壁というよりむしろ、壁となっている岩を言い表しています。これは「天の岩戸」だけでなく、イスラエルのエルサレム宮殿の真下にある「嘆きの壁」をも連想させる言葉ではないでしょうか。神宝が秘蔵される聖所に「壁の岩」が何故かしら絡んでいるのでしょうか。もし剣山が神宝に関わる重大な霊山であり、イスラエル神宝に絡んでいるとするならば、「壁の岩」という言葉にも重要な意味が込められているかもしれません。

後述するとおり、吉野川はヘブライ語で読むと「ヨシュナハー」となり、「救いの川」の意味となります。また、祖谷の名所であるかずら橋の「かずら」はヘブライ語で、切る、ハサミで切る、という意味の言葉です。よって平家の落人が祖谷に逃げてこられた際、ツルで編まれた橋を切ったことから、「かずら橋」と呼ばれるようになったと想定すれば、言葉のつじつまが合います。

祖谷山村に秘められたヘブライルーツ

祖谷のかずら橋その剣山の麓には、日本三大秘境のひとつである祖谷山村(いややまそん)があります。古くから平家の落人伝説が語り告げられた地域であり、東部の奥祖谷にある集落には今でも江戸時代から昭和初期にかけて建てられた古民家が存在します。その祖谷(いや)とう漢字は、おそらく当て字であり、地名のルーツはヘブライ語で神を意味するヤーウェーの子音4文字に由来するものと考えられます。また、神の救いを意味する預言者イザヤの名前の「ザ」が脱落して、「イヤ」と呼ばれるようになった可能性もあります。いずれにしても、「イヤ」という言葉には、ヘブライ語で神の意味が込められているようです。

祖谷のかずら橋 橋上の景観祖谷には緑の渓谷に架けられた「かずら橋」があります。平安時代末期、平家が祖谷まで落ち延び、そこから剣山へ向かう際に、追手が来たらいつでも切り落とせるようにしたのがこの「かずら橋」であると伝えられています。この「かずら」という言葉の語源は、一般的に、つる性植物の”シラクチカズラ“を編んで作られていることから、そう呼ばれていると考えられています。しかし、それだけでは「かずら」の語源を解明するには至りません。本来の意味は、「切る」、「切り取る」を意味するヘブライ語のגזר(gazrah、ガズラ)と思われます。つる性植物を編んで作った綱を用いて架けられた橋は、いつしか切られる定めとなっていたため、その植物自体をヘブライ語ルーツの「ガズラ」と呼ぶようになり、そのつるを編んでできあがった橋は「かずら橋」と呼ばれるようになったのでしょう。ここにもユダヤのルーツが秘められていることがわかります。

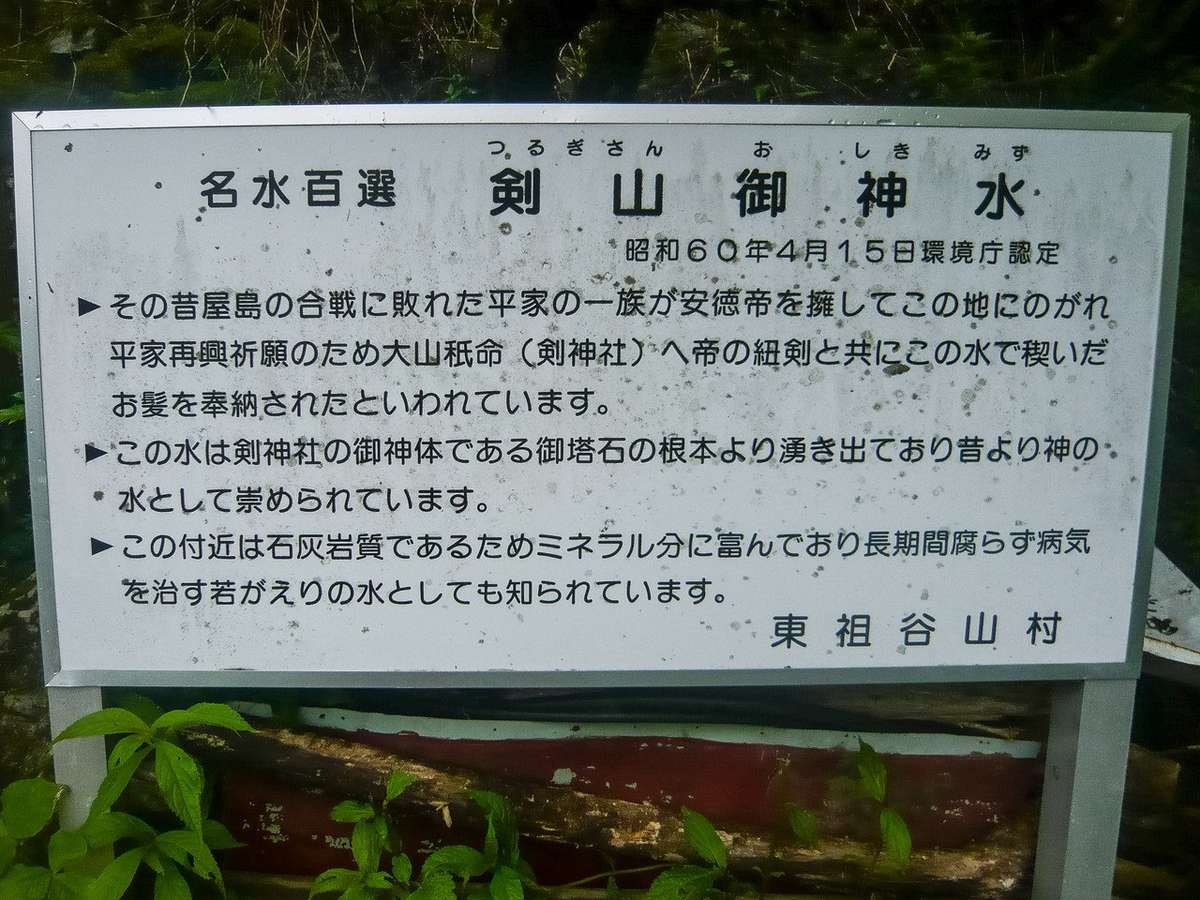

名水百選 剣山御神水しかし、何故に平家は祖谷まで逃げてこなければならなかったのでしょうか? 平家物語によると、壇ノ浦の戦いで安徳天皇は三種の神器とともに入水したとされています。しかし、安徳天皇は密かに四国に落ち延び、そこで病に倒れる直前、平家の再興を祈願し、剣を山中に奉納したことから「剣山」と呼ばれるようになったとも語り継がれています。安徳天皇とユダヤの秘宝の関連性は定かではありませんが、いずれにしても、古来より剣らしき秘宝が剣山に隠されていた可能性を、平家物語にも関連して伺うことができます。

三種の神器に関わる剣に関しては、十種神宝の中の八握剣や草薙剣などが史書に記載されています。また、諏訪大社のようにその前宮本殿のご神体である裏山の守屋山に絡んで、神宝の剣を保管していたというような伝承が残されているような神社もあります。神宝の剣とは、神社の歴史において大変重要な存在であり、その所有だけでなく、最終的な保管場所が大切に考えられていたことがわかります。そしてその神宝の剣に関して、四国の剣山はその山の名称からもわかるとおり、何らかの形で関与していると考えられます。

「神の救いの川」を意味する吉野川

湧水が溢れる剣山頂上周辺その剣山から流れ出る水は祖谷川となり、四国山地を刻み、日本有数の大河である吉野川に注ぎ込まれています。吉野川の発音をヘブライ語で解釈すると、「神の救いの川」の意味に捉えることができます。ヘブライ語で「神の救い」を意味する ישע yesha、イェシャ)と、「川」を意味するנהר(nahar、ナハー)という言葉が合わさると「イェシャナハー」「ヨシャナハ」となります。それが多少訛ると、「よしのがわ」という発音になります。吉野川とは、救いの川を意味する名称だったのでしょうか。

その吉野川を天皇一行が渡る際、橋の代わりに栗の木を架けて川を渡られたことから、その場所は、栗枝渡(クリシト)と呼ばれるようになったと言い伝えられてきました。また、剣山の麓にある東祖谷村には、鳥居の無い栗枝渡(クリシト)神社があります。社伝によると、剣山を参拝する者は遠い昔から、栗枝渡神社も参拝することになっていたと明記されています。

栗枝渡「クリシト」の名称は、「キリスト」の発音に酷似していることに注目です。救いの川となる吉野川を「栗枝渡」の橋を介して渡ることは、「クリシト」、すなわち「キリスト」が救いの橋渡しになっていることの象徴のようにも思えます。そして「キリスト」を祀る栗枝渡(クリシト)神社が剣山の参拝と繋がっているということは、剣山が霊峰として、何かしら人々の救いに繋がっていることを意味しているようです。

剣山から思いがけず古代日本のロマンが蘇ってきました。四国に聳え立つ剣山の「壁の岩」の中に神の秘宝が奉納され、そこから流れ出る恵みの水が「神の救いの川」として祖谷川から吉野川へと注がれ、その川を「キリスト」と共に渡り、救いにあずかるという不変のメッセージがここに集約されていたのです。その恵みのメッセージは、さまざまな伝承の中に見え隠れするヘブライ語のカーテン裏に隠されながら、後世に伝えられるべく、今日まで守られてきたのです。

剣山を愛してやまない空海の思い

剣山頂上剣山の頂上を遠くに望むことができる讃岐で育った空海は、これら伝承の多くを耳にしていたと想定されます。空海は大衆の救いに深い関心を抱いていたことから、もしかすると、前述したヘブライ語にルーツがあると想定される名称の幾つかは、空海が名付け親かもしれません。空海の母方は祭祀を司るユダヤ系の渡来者がルーツと考えらえる阿刀氏の出自であり、父方も高度な教育を受けていた渡来系の流れを継いだと想定される播磨国造の一族、佐伯田公であることから、空海が幼い頃からヘブライ語に触れていたと考えても決して不思議ではないでしょう。

そして剣山を愛するあまり、時に空海は讃岐から石尾神社への山道を登り、杖立峠を越えて、剣山の山頂まで足を運んだことでしょう。空海にとって、剣山は最も大切な霊峰であることは、自らのフィナーレとなる最後の修行の場、高野山が、伊勢神宮と剣山を結ぶ一直線上に見出されたことからも理解できます。