四国と紀伊半島を流れる2つの吉野川

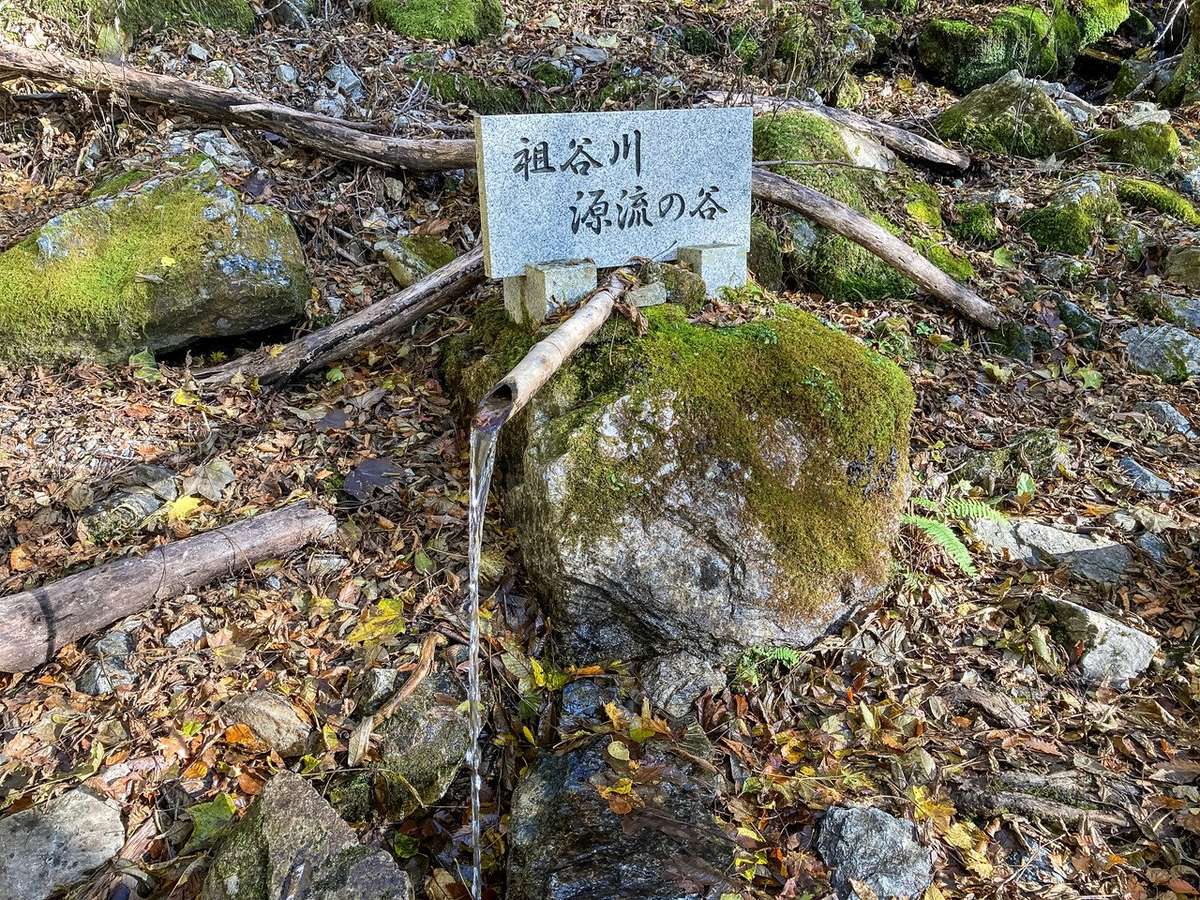

剣山 祖谷川源流の谷四国を流れる一級河川の吉野川は、日本有数の美しい大河として、あまりに有名です。西日本で2番目に高い標高1955mを誇る剣山から溢れる水は祖谷川となり、四国山地を刻みながら山の麓を経て、吉野川に注ぎ込まれています。そして四国の東岸に達すると広大なデルタを形成し、紀伊水道に流れ出ています。

吉野川は四国三郎の異名を持つ雄大で美しい清流ですが、実は同名の川が、和歌山県と奈良県を横切るように流れています。和歌山県には高野山の北側を流れる「紀ノ川」が存在します。この川は不思議なことに、高野山を境目として和歌山県を超え、奈良県側の上流に達すると、「吉野川」と呼ばれてきました。

吉野という地名は、大和国南部にある山岳地帯の名称として知られ、現在の奈良盆地南方にあたる広大なエリアを指しています。そして奥吉野として知られる大台ケ原の山奥から流れ出る川であるが故に、いつしか吉野川と呼ばれるようになったとも言われています。その吉野川は高野山を境目として紀の川となり、紀伊水道に流れているのです。

2つの吉野川の共通点

二つの吉野川四国を流れる吉野川と、紀伊半島を流れる紀ノ川とも呼ばれる吉野川は、名前の一致だけに限らず、実際には地理的にも中央構造線と呼ばれる大断層によって結びついています。中央構造線は四国から紀伊半島の和歌山、伊勢を経て、長野県の諏訪の先、さらには関東西部にまで繋がっています。この中央構造線におおよそ沿う形で、四国から紀伊半島西部には活断層群が走っています。その断層群に重なるように、2つの吉野川が流れているのです。

2つの吉野川の共通点は同じ活断層群に沿って川が流れているだけではありません。どちらの川も中央構造線の南方に聳え立つ高山から、川の水が注がれているのです。四国の吉野川は、四国の中心に位置する瓶ヶ森(かめがもり)から北方に向かって大歩危、小歩危を通じて吉野川の本流に繋がり、そこからほぼ90度、東方に曲がって紀伊水道へと注がれていきます。また、西日本で2番目に高い剣山周辺の山麓からも、吉野川の支流が北方の本流に向かって流れ込んでいます。

同様に紀伊半島の吉野川も、その南方にある、日本で最も降水量の多い地域と言われる大台ケ原周辺の川を支流とし、そこから北方に向かって吉野川の本流に繋がり、ほぼ直角に西方の紀伊水道に向けて川が流れています。つまり、どちらの吉野川も、南方の高山から水が注がれて支流となり、それが本流になると、活断層群にそって東西に流れているのです。

「吉野」の語源とは

広大なデルタを作る吉野川吉野川の「吉野」という名称の語源については、定説がありません。広大なデルタを流れる河川の周辺に葦(よし)が広がる野原が存在したことから、吉野川と呼ばれるようになったという説があります。また、紀伊半島の吉野川は、吉野と呼ばれる地域を流れている川だから、吉野川と呼ばれるようになったという説もありますが、吉野の語源は解明できていません。一説によると、「吉野」の語源は、「美しい野」「良い地域」を誇る地名に由来し、古くは「えしの」と呼ばれていたとのことです。良いことは「えし」とも言い、「良し」、「善し」、「好し」と漢字で綴ります。よって「良い野」の意味で用いられた「えしの」という名称が多少訛り、吉野という言葉に可変したと推測するのです。

いずれにしても、吉野川と言えば、誰もが日本語の名称と考えることでしょう。しかしながら「吉野川」という言葉は外来語の可能性があり、ヘブライ語でも言葉の意味を解明できることがわかりました。「ヨシノカワ」という発音は、ヘブライ語で「神の救いの川」を意味する「ヨシュナハー」に大変良く似ています。果たして「吉野川」とは、民衆の「救い」というテーマに繋がるヘブライ語の名称なのでしょうか。

「神の救い」を意味するヘブライ語は、ישע(yesha、イェシャ)と書きます。その派生語には「ヨシュア」「ヨシュ」という言葉もあります。また、「川」を意味する言葉は、נהר(nahar、ナハー)です。これら2つの言葉を合わせると、「イェシャナハー」「ヨシャナハ」となり、「よしのがわ」に類似した発音になります。つまり「ヨシャナハ」が多少訛って「ヨシナハー」「ヨシナカワ」になった可能性が見えてきます。

「神の救い」を象徴する吉野川の存在

剣山頂上の景色四国の吉野川は、剣山の山頂から空海の故郷である讃岐の南方を流れて紀伊水道へと注がれています。一方、和歌山の吉野川は、空海の総本山となる高野山の麓を流れて、同じ紀伊水道に注がれています。四国の霊峰である剣山と、空海が定めた魂の修行の地である高野山、双方が、吉野川と紀伊水道を通じて繋がっているのは偶然ではないかもしれません。2つの聖地が「神の救いの川」を意味する「ヨシュナハ」「吉野川」によって結び付けられていると想定することにより、双方が神の救いに関わる大切な聖地であり、空海をはじめ、多くの聖人が吉野川を大切にしてきた理由を垣間見ることができます。

剣山、高野山、どちらも「神の救い」を願う聖地と関わっていることから、「吉野川」という名称が生まれた背景には、空海の存在があったかもしれません。すると2つの吉野川は、人々の救いを願う空海のライフワークの象徴と捉えることができます。高野山から上流へと繋がる川の流れについては、「神の救いの川」と呼ばれてこそ、空海の集大成となる聖地に繋がる川としての証をより明確にできます。四国の吉野川も同様に、古代より霊峰として崇められ、神宝が埋蔵されたという伝承もある剣山と繋がっていることから、空海の剣山への想いが込められた結果、「ヨシュナハ」と呼ばれたのではないでしょうか。

空海にとって剣山とは、幼い頃から出身地の讃岐、今日の香川県の地から遥か遠くに望むことができた神秘に包まれた霊峰であり、その剣山から流れ出る川の水は、信仰に結び付く大切な清流と考えられたことでしょう。このふたつの吉野川により、剣山と高野山が繋がるだけでなく、その背景に潜む壮大な空海のビジョンが見えてくるようです。

空海は、剣山を何故重視するかが非常に興味あります。

空海が剣山を重要した理由をざっと考えてみました。まとめると、以下のとおりです。

高い山

1.古代の民は「高い山」に神が住まわれるという山岳信仰をもっていた。

2.剣山は空海の生まれ故郷、香川の讃岐国周辺の最高峰であり、西日本最高峰の石鎚山とほぼ同等の標高1955mを誇り、各地からその頂きを見ることができる

3.剣山は淡路島、紀伊水道の海上、熊野からもその頂上を見ることができることから、古代より最高峰として認知されていたと考えられ、その頂上では神が祀られたと推定される

聖書の教え

4.中国に遣唐使として渡った際、ネストリウス派の信仰にふれた空海は、旧約聖書の中で最高峰の山が重要視されていることを学んだ。「主の家の山はもろもろの山のかしらとして固く立ち、諸々の峰よりも高くそびえる」(イザヤ2:2)

5.イザヤ書にはひたすら、「高い山にのぼれ」(40:9)という教えが連呼されていることから、空海は最高峰の重要性を心得、剣山に限らず、各地の最高峰を自らの足で登り、祈り清めていた。

イスラエルと剣山とのか関り

6.古代より剣山にはイスラエル民族が渡来し、ソロモンの秘宝が隠されたという伝承があり、空海もその言い伝えを知っていた。

7.香川(讃岐国)から剣山に向かう途中には、ユダヤ系のイスラエル民族が造成したと考えられる神の祭壇を備えた神明神社のような場所が存在することから、イスラエル系渡来者の関与についても深い関心を寄せていた。

空海と神宝との関わり

8.奈良界隈で学び、天皇家との接点をもっていた空海は、国家の危機と怨霊の問題に悩む天皇を助けるために、神宝の存在を明らかにし、安置する必要性を痛感していた

9。和気清麻呂、地政学の天才との交流の結果、古代より剣山がレイライン上の中心となっていることを知り、多くの皇室に関係する神社が剣山と結び付いていたことを再確認する。

10. 剣山があまりに重要であることから、空海は自らの人生の最終拠点となる聖地を特定する際、剣山と伊勢神宮を結ぶ線上に、高野山の地を見出した。

神が祀られた伊勢神宮の地が剣山を基点とした元伊勢の数々から特定されたように、空海自身の終身地も、たとえその場所が山奥の急斜面であったとしても剣山と伊勢を結ぶつける場所であることから、その地点がピンポイントで見出されたことは、注目に値します。