目次

四国八十八ヶ所霊場とは

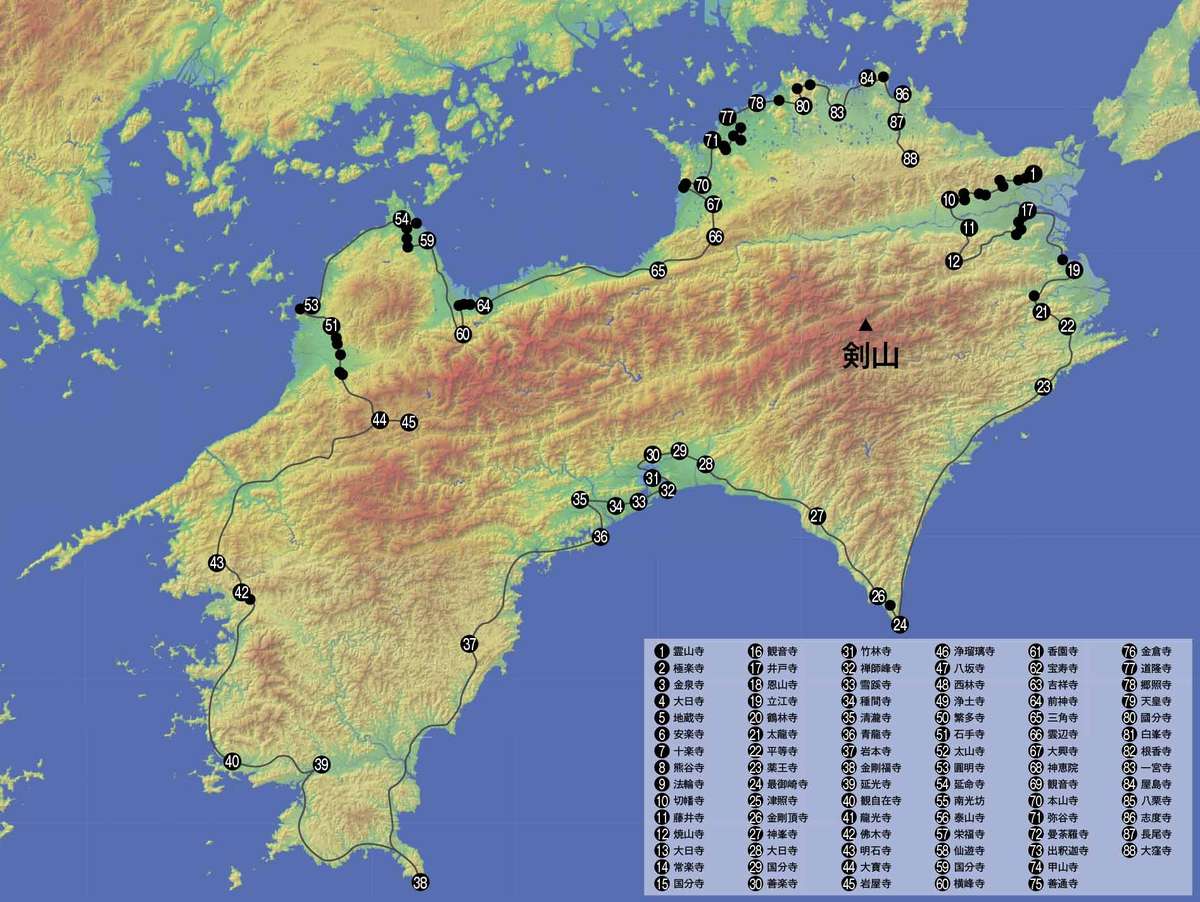

空海は四国において88ヶ所の寺院を選び、霊場を開創されたと伝えられています。それらの霊場は「四国八十八ヶ所」と呼ばれ、すべてを巡ると全長1200kmにも達し、遍路のルートによっては、それよりもさらに何十キロも超えてきます。四国全体を囲む札所をぐるりと一周する遍路めぐりは、元来、修行の場として行者が行き来するだけでなく、自らの生涯を全うする聖地としても知られてきました。

行者らは俗世を離れた象徴として白衣を着て、手には念珠を携え、菅笠をかぶって杖をつきながら歩きます。杖を持つことで、弘法大師に守られながら導かれ、遍路の素晴らしさを体験することができると語り継がれてきたのです。今日、空海を崇拝する多くの参拝者が、空海ゆかりの地としての「四国八十八ヶ所」を巡り歩いています。

四国一周する遍路の道のりとは

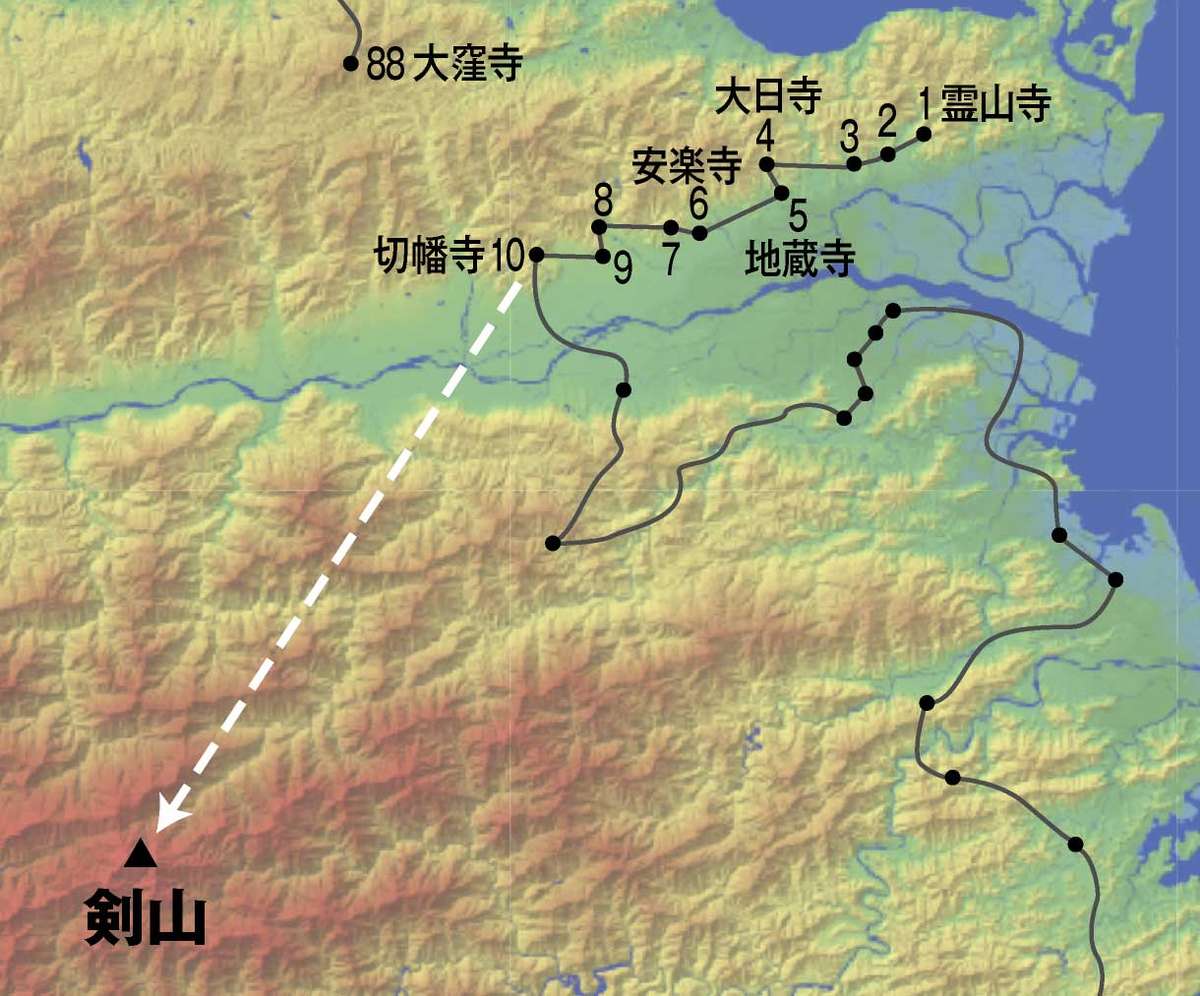

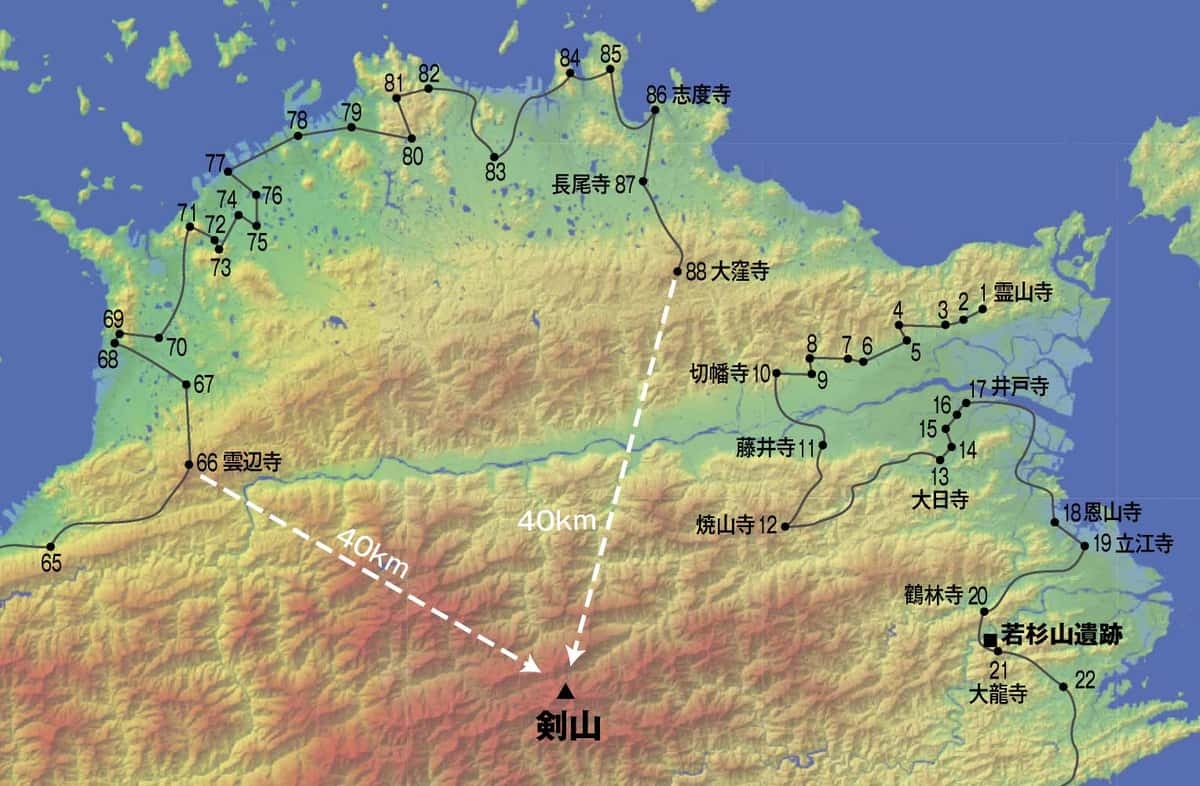

第1番札所 霊山寺四国八十八ヶ所霊場の札所を順番に回る旅路とはどのようなものか、そのポイントを簡単にまとめてみました。出発地点である第一番札所の霊山寺(りょうぜんじ)は、四国の北東に位置する鳴門の近郊にあります。そこからまず西方に向けて、およそ平坦な道を歩き始めます。四国を一周するはずが、何故か海岸に沿って南へと向かわず、西方へと進むのです。一番・霊山寺から十番・切幡寺(きりはたじ)までの遍路みちの途中、遠く南方には剣山周辺に聳え立つ山々を眺めることができます。そして十番・切幡寺の333段にもなる階段を上りつめ、その高台にある奥の院まで足を運ぶと、晴れ渡った日には遠く南方に、剣山の頂が山々の彼方にほんのわずか、突き出ているのが見えるかもしれません。剣山の山頂を望むために、わざわざ西方向へまず、歩いてきたとも考えられます。

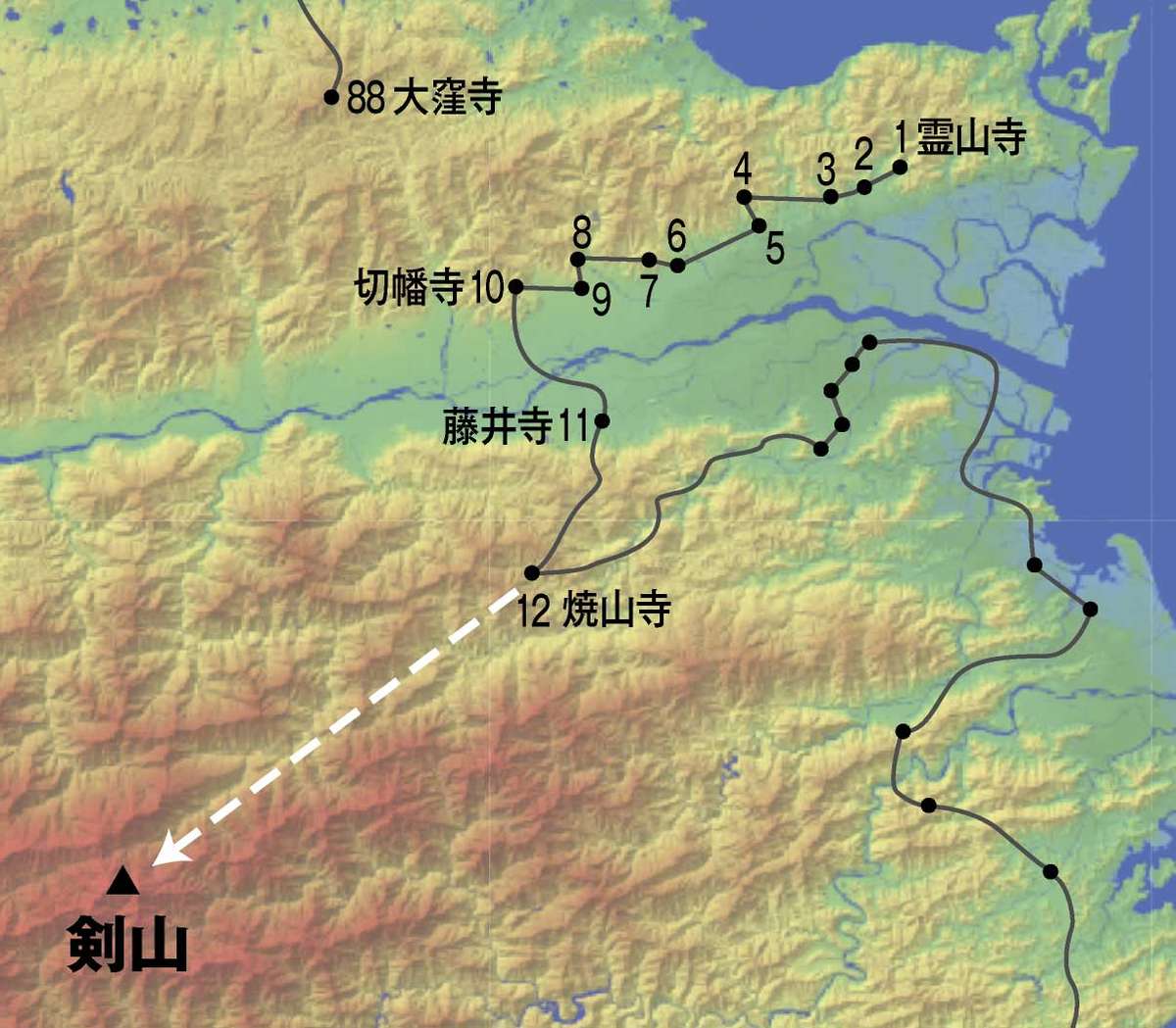

第11番札所 藤井寺ところがせっかく長時間かけて十一番・藤井寺から剣山の方向に山を登ってきても、いつしか大自然の険しい峡谷の壁が立ちふさがり、すぐそばにあるはずの剣山の頂上を望むことが、どうしてもできないのです。人間の力では神の聖地を見届けることはできないものかと、剣山の展望を断念する所に佇むのが、十二番・焼山寺です。その由緒には、大蛇が火を噴いて全山が火の海になり、空海がその大蛇を岩に閉じ込めたことを祀っていると語り継がれています。その全山とは焼山寺そばの剣山を指し、古代、邪馬台国の時代にその霊峰がまるごと火で焼かれたことを物語っているのかもしれません。

第38番札所 金剛福寺室戸岬からは四国の高知県を海沿いに、最西端の足摺岬まで向かいます。その途中、今日の高知市周辺に建立された三十一番・竹林寺や三十五番・清滝寺、三十六番・青龍寺など、数多くの札所を通っていくことになります。そして四万十にある三十七番・岩本寺を経由して足摺岬の三十八番・金剛福寺まで進みます。岩本寺から金剛福寺までの距離は、遍路みちの中で最も長く、86kmにも及びます。時速8kmで走っても10時間以上かかる距離であることから、健脚でなければ金剛福寺まで日没前に到達することができず、途中に宿もないことから注意が必要です。

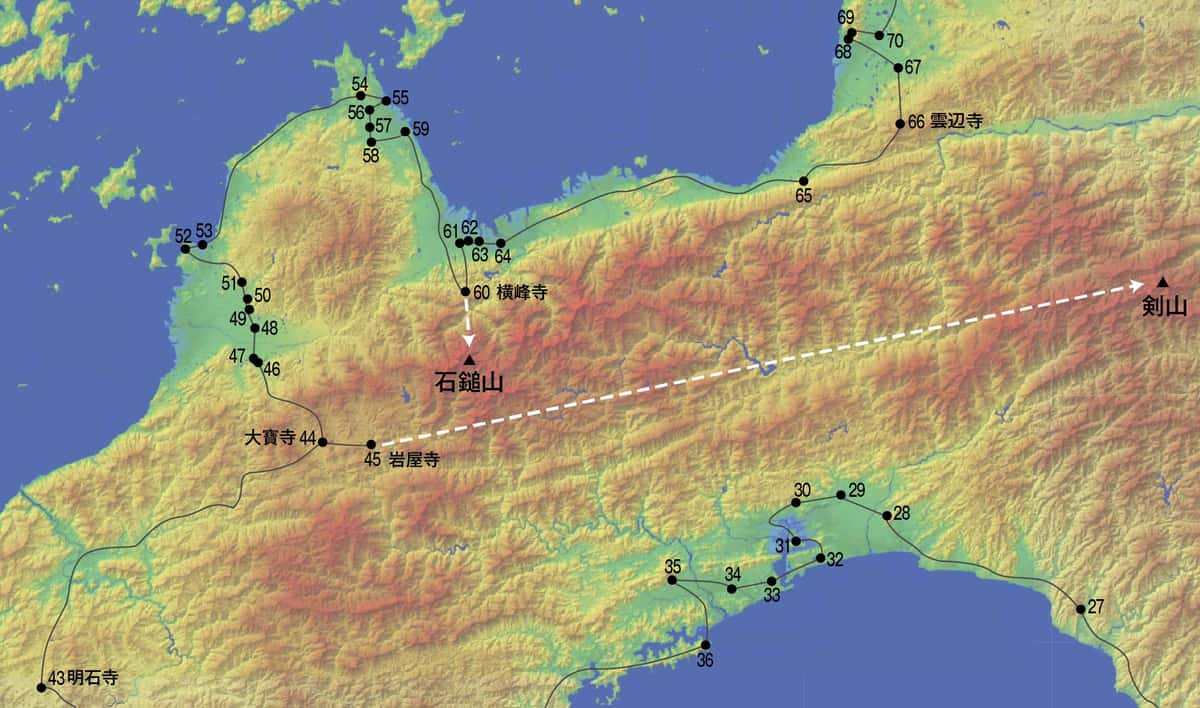

その後、四国西側の海岸に沿って北方へ向かい、宿毛、宇和島を経由して、愛媛方面へと遍路みちは続きます。そして西予市にある四十三番・明石寺から大洲を経由して、遠く東方に聳え立つ剣山の方向に進むがごとく、長い距離の坂を上り続け、その山奥にある四十四番・大寶寺、四十五番・岩屋寺へと向かいます。その近くには、西日本最高峰の石鎚山が存在します。そこから瀬戸内に向けて北上し、道後温泉、松山市を通り、伊予和気の五十三番・円明寺へいきます。そこから今治まで北上し、その後、石鎚山に向けて切り返し、山の麓にある六十番・横峰寺まで向かいます。

石鎚山の麓、西条からは遍路みちを瀬戸内海に沿って東方へと向かいます。そして難所と言われる六十六番・雲辺寺への長い上り坂をひたすら進みます。雲辺寺からは六十九番・観音寺に向けて再度北上し、再び瀬戸内沿いに香川県丸亀市、高松方面へと向かい、八十五番・八栗寺に着きます。そこから南方に聳え立つ剣山の方向に進み、八十八番・大窪寺に到達して88ヵ所の札所をすべて巡り回り切り、結願となります。さらに一番・霊山寺まで40kmの遍路を辿って行き、出発点にまで戻ると、満願を達成することになります。

剣山を囲む四国八十八ヶ所の遍路みち

「四国八十八ヶ所霊場」の中心に聳え立つのが剣山です。西日本では2番目の標高1955mを誇る剣山ですが、周辺に聳え立つ山々の峰に囲まれていることから、「四国八十八ヶ所霊場」を結ぶ遍路みちからは、ほとんどその頂上を見ることができません。それでも、その剣山を囲むように遍路みちが張り巡らされているだけでなく、所々、四国の中心に聳え立つ剣山を崇拝するかのごとく、その霊峰に向けて迂回を続けています。よって、剣山の存在を意識して、八十八ヶ所の霊場が選別された可能性があります。

その遍路みちは結界の役割を果たしているのでは、という説が古くから語り継がれています。八十八とは8が重なる数字であることから、八重、「ヤエ」と書くことができます。「ヤエ」とはヘブライ語で「神」を意味する言葉です。また、「ヤ」という発音も神を指します。よって意図的に神を象徴する八十八にならう寺院の数をもって霊峰剣山を囲み、結界を張り巡らすことが目論まれたのではないかと囁かれてきました。また、四国の「四」という漢字は「八」が□に囲まれています。つまり、「ヤ」の神が囲まれていることを象徴した字とも考えらます。よって四国八十八ヶ所霊場の中心には神聖なる剣山が存在し、88という神の数字によって結界された霊場によって囲まれ、守られているという説に繋がります。果たして、四国八十八ヶ所霊場を結ぶ遍路みちは、結界の役目を果たしているのでしょうか。

剣山へ向けて7度も迂回する遍路の意味

祖谷の山々を眺めながら遍路道が続く四国八十八ヶ所霊場の場所を、空海がどのように厳選したかについては、さまざまな説があります。いずれにしても、空海が剣山の存在を念頭に、霊峰を注視しつつ、それを囲むようにぐるりと四国を一周することを目論んだことは、遍路のルートを検証するだけで理解することができます。

四国八十八ヶ所霊場のルートは、剣山を中心として四国を海岸沿いに一周するだけでなく、遍路の途中、所々で剣山の山頂に向かって少しでも近づくために迂回しているような形跡があります。単に四国を一周するだけならば、海岸沿いの歩きやすい道のりを辿れば良いはずですが、わざわざ遍路みちの途中で、歩くことさえ困難な険しい山道を、明らかに剣山の方向へ何度も進んでいるのです。それは霊峰なる剣山を思い、参拝するためとしか考えられません。四国の遍路みちを歩み続けながらも、苦難を度外視して山奥の限界まで剣山に向かってアプローチしようとする意気込みを、遍路みちの不可思議な迂回ルートから察することができます。

剣山 山頂四国を一周するとてつもなく長い遍路みちの中で、少なくとも7ケ所、遍路みちが歪な形で迂回していることに気が付きます。迂回ルートに存在する札所の中には、剣山に向かって進むも、霊峰から一定の距離までに留まり、そこに札所となる寺院が建立されている事例も確認されています。剣山から同距離の場所に複数の札所が定められているのです。これらもまた、遍路のルーツに剣山が見え隠れしていることの証と考えられます。また、迂回した遍路みち沿いの山奥に建立された寺院の中には、剣山と同緯度に位置付けられているものもあります。険しい山岳に建立されている寺院だけに、明らかに剣山を意識しているようです。これらの事例を地図上で確認することにより、四国八十八ヶ所霊場の遍路みちはz元来、剣山と紐付けられながら定められたと推測できます。

剣山を目指す最初の迂回

剣山を望むことができる切幡寺への迂回四国八十八ヶ所霊場は、今日の徳島県、吉野川沿いにある一番・霊山寺からスタートします。四国を一周するには、霊山寺から紀伊水道沿いの海岸と並行して南下し、日和佐にある二十三番・薬王寺に向かうだけで良いはずです。ところが何故か空海は、ほぼ逆方向にあたる西方へと向かうことを考え、十番・切幡寺を目指したのです。

四番・大日寺の高台までくると、南方には祖谷の山々を遠くに望むことができます。そこからさらに五番・地蔵寺、六番・安楽寺と西方へ進む遍路みちでは、その南方一体に剣山を囲む四国山脈の山々を眺めながら歩くことができます。そして十番・切幡寺まで到達し、その奥の院の高台からは、天気が良く、空気が澄んでいる日には、遠くかすかに剣山の頂上を望むことができます。

第4番札所 大日寺なぜ、四国一周をスタートするにあたり、霊山寺から南方に進むことを考えず、遍路みちを西方に向かったのでしょうか。何故、十番・切幡寺の奥の院という高台まで、わざわざ上りつめたのでしょうか。おそらく空海は、八十八ヶ所の遍路みちを歩み始める最初の段階で、霊峰剣山の頂上を遠くに見届け、崇拝することを大切に考えていたのではないでしょうか。その剣山の雄姿を遠くに望み、心に刻みつつ遍路みちを進めためにも、スタート直後から遍路みちは西方向に迂回し、切幡寺へ向かったと想定されます。

剣山を目指す2番目の迂回

剣山を目指す藤井寺から焼山寺への迂回2番目の迂回は、剣山へ向かう険しい山道です。十番・切幡寺から南方へ向かって吉野川を渡り、十一番・藤井寺を経て、十二番・焼山寺に向かう遍路みちこそ、四国八十八ヶ所霊場巡りにおいて、最も体力を消耗する急斜面が連続する山道として知られています。切幡寺から焼山寺までの歩行距離は30kmを超え、標高差も700m以上あります。実際の遍路みちの高低差は、その途中の山道が上下することから1,000mを超え、岩場を伴う急斜面も多く、丸1日かけてやっと目的地に辿り着くことができるような過酷なルートです。その焼山寺への山道とは、剣山へ向かうルートとも重なっていることから、この迂回経路を辿ることにより、四国八十八ヶ所霊場遍路のスタート直後から剣山へ近づける恵みを、身をもって体験することができたのです。

剣山を目指す3番目の迂回

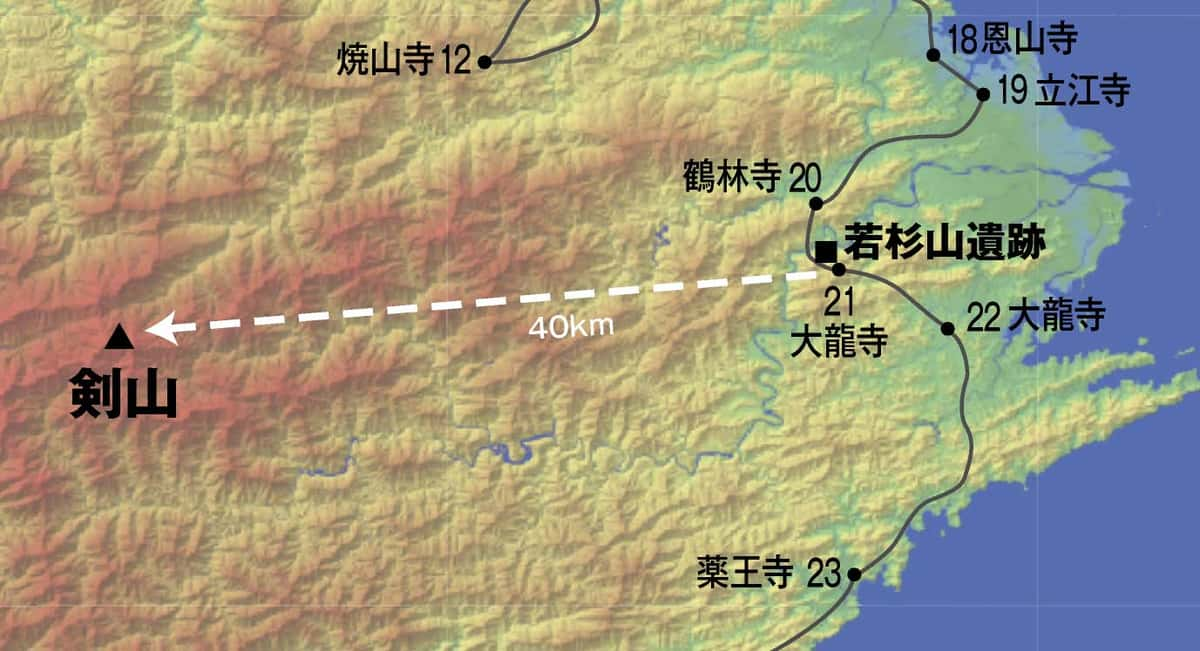

立江寺より鶴林寺へ向かう遍路から望む剣山十二番・焼山寺を後にして東方へ向かい、30kmほど山道を下ると、今日の小松島市にある十八番・恩山寺に到達します。次の十九番・立江寺(たつえじ)も海岸沿いに存在する寺院です。よって、そこからは紀伊水道を東方に眺めながら、海岸沿いを南下して歩いていけば、室戸岬に達します。ところが、せっかく焼山寺から山を下ってきたばかりなのに、何故か、紀伊水道の海岸沿いに到達した後、再び険しい山を登って南西方向に進むという意外な迂回路の展開となります。

剣山を目指す鶴林寺から太龍寺への迂回もう一つ重要なポイントは、若杉山遺跡の存在です。日本の古代史において、昨今の発掘調査から判明した古代、最大の辰砂工場となる四国徳島の若杉山遺跡こそ、魏志倭人伝などの中国史書に記され、邪馬台国時代に中国大陸にも名を馳せた、倭国最大の辰砂発掘の拠点となる場所なのです。遍路みちは単に紀伊水道の海岸から剣山の方向を目指して西南方向に進むだけでなく、、二十番・鶴林寺から二十一番・大龍寺のルートにおいては那賀川沿いを上り、山道を東方に向かい、若杉山遺跡を囲むようにぐるりと回っていたのです。この遍路みちの経路からしても、空海が若杉山の存在を知っていた可能性が見えてきます。

剣山を目指す4番目の迂回

第43番札所 明石寺剣山を目指す3番目の迂回が、四国の西岸、愛媛の宇和島と八幡浜の中間にある四十三番・明石寺(めいせきじ)から四十五番・岩屋寺(いわやじ)までのルートです。何故か空海は、明石寺から四国の西岸を瀬戸内海方面へ北上し、大洲、内子町に到達した後、さらに北方の松山方面へ向かうという安易な道のりを選ばず、あえて内子町からは剣山が聳え立つ東方に向かい、再度山道を上り続けることを考えたのです。

注目すべきは、今日の愛媛県西予市、海岸から近い四十三番・明石寺から内子町を経て東方へと進み、四十四番・大寶寺(たいほうじ)へ辿り着いた直後のルートです。そこからすぐに北上すれば、およそ20kmで四十六番・浄瑠璃寺(じょうるりじ)に辿り着き、旅の難を避けて四国一周がもっと楽になるのです。ところが驚くことに、空海は大寶寺から北上することを選ばず、四十五番・岩屋寺に向かってさらに東方へと向かう山道を選んだのです。

岩屋寺は岸壁が連なる急斜面の中腹に存在し、歩くのでさえ大変危険な場所にあります。常識では寺院を建立できるような場所ではなくとも、何故か、四十四番・大寶寺から四十五番・岩屋寺への遍路が重要視されました。その背景には、剣山の存在があったのではないでしょうか。明石寺から岩屋寺まではおよそ86kmもの距離がありますが、その道のりの途中、内子町から登る遍路みちが進む方角の遠い先には剣山が聳え立っています。そして四十四番・大寶寺から四十五番・岩屋寺へ向かうルートも剣山の方角を向いているのです。よって、剣山を崇拝するとう強い意思表示として、これらの遍路みちが特定されたと想定されます。剣山の方を向いて歩むために意図的に迂回することを目論んだことは、岩屋寺を後にした道のりからもわかります。四十五番・岩屋寺からはなんと、これまで登ってきた山道を四十四番・大寶寺に向かって逆戻りするのです。四十五番・岩屋寺から北東方向15㎞の地点には、西日本最高峰であり、記紀にも記されている霊山、石鎚山が聳え立っています。つまり、岩屋寺に向かうことにより、剣山を正面に遍路みちを進むことができるだけでなく、神代の神々が降臨された石鎚山の麓にも近づくことができたのです。その霊峰を迂回するかのごとく、大寶寺に戻ってきた後、いったんは北上し、瀬戸内の今治界隈まで遍路みちを進み、そこから海岸沿いをぐるりと回り、石鎚山を眺めながら南の方向に戻ってきます。遍路みちのルートは、剣山だけでなく、石鎚山も崇拝することを念頭に考えられたと想定されます。

剣山を目指す5番目の迂回

八十八ヶ所霊場の遍路みちは、今日の愛媛県、瀬戸内海沿いに到達した後も、不思議な迂回を続けます。五十九番・国分寺から六十番・横峰寺の遍路みちに注目です。瀬戸内海沿いにある国分寺からは、海岸沿いに東方へと移動するだけで、最短距離を経て八十八番大窪寺、及び遍路の出発地点であった一番霊山寺へと戻ることができます。ところが今日の今治市にある国分寺から西条市の伊予に向かった後、遍路みちは海岸沿いに東方へ向かうことをせず、再び急斜面の続く山岳地帯を石鎚山が聳え立つ南方へと向かうのです。この迂回距離は、片道だけでおよそ20kmにも及びます。しかも驚くことに六十番・横峰寺に到達した後、再びUターンして北方へと逆戻りし、六十一番・香園寺へと向かうのです。何故でしょうか。その理由はただひとつ、石鎚山と剣山の経度と緯度が交わる交差点まで、到達することを目論んだからと想定されます。六十番・横峰寺は、石鎚山とほぼ同じ経度、すなわち霊峰の真北、石鎚山の頂上、天狗岳からおよそ7.7km離れた場所に位置します。その横峰寺から東方に向けて同緯度線を引くと、剣山頂上の周辺にあたります。正確には頂上から2.4km南を通り抜けますが、誤差の範疇と考えられます。つまり、横峰寺の場所は、剣山の緯度と、石鎚山の経度が交差する、地の力を結集するパワースポットだったのです。よって空海は何としても遍路の途中で、たとえ迂回せざるをえなくとも、横峰寺に到達することを熱望したのではないでしょうか。横峰寺への迂回は、遍路を剣山に紐づけるための究極の策だったと言えます。

剣山を目指す6番目の迂回

第66番札所 雲辺寺六十一番・香園寺からは、四国の北部を瀬戸内海沿いに、東方に向けて、四国八十八ヶ所霊場の遍路は続きます。今日の新居浜市を過ぎて、海岸沿いの観音寺市に向かって進めば、四国を一周する遍路のゴールに近づいてきます。ところが瀬戸内に近い四国中央市にある六十五番・三角寺からは海岸沿いを北に進まず、継続して東方に向けて遍路みちは続き、山を上っていくのです。そして高低差930mにも及ぶ27kmもの山道を、山奥に建立された六十六番・雲辺寺(うんぺんじ)まで進みます。なぜ、そこまで迂回してでも、雲辺寺に辿り着く必要があったのでしょうか。

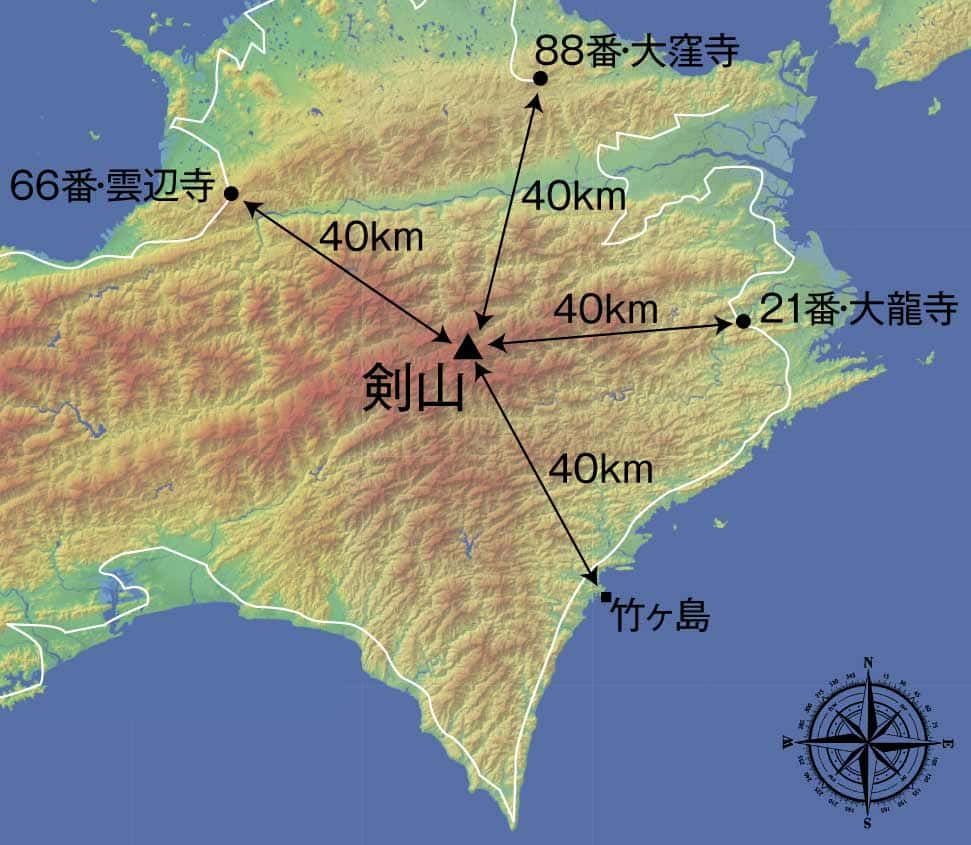

剣山に40kmの地点までアプローチする3つの寺院その答えは、剣山からの距離にあります。剣山の頂上から雲辺寺までは40kmの距離があり、何故か空海は、剣山から40kmという距離に着眼したようです。二十一番・大龍寺だけでなく、さらには八十八番・大窪寺も同様に、剣山から40km離れています。いずれの場所も、普通に考えられる最短かつ楽なルートから大きく迂回して山の中に入り、その山中に建立された寺院を札所としています。これら3つの寺院が、それぞれ剣山から40kmの距離に存在するという共通の証をもっていることは、もはや偶然の一致ではなく、明らかに札所が等距離に位置することを空海が目論んだ結果と言えます。

剣山を目指す7番目の迂回

第86番札所 志度寺剣山を念頭においた迂回路として、最後に考えられる剣山へのアプローチは、遍路みちの最終段にある八十六番・志度寺(しどじ)から八十八番・大窪寺へのルートに見られます。ごく普通に考えれば、志度寺から四国八十八ヶ所遍路のスタートポイントである一番・霊山寺へ向かうには、海岸沿いを東南方向にまっすぐ進むだけで良かったはずです。ところが空海は、志度寺から突如、真南に向かって南下する迂回路を選択し、八十七番・長尾寺から八十八番・大窪寺へと向かい、そこを最後の札所としたのです。志度寺から大窪寺までの歩行距離は21km少々あります。そのうち、後半のおよそ半分の距離が山道であり、高低差も580mあることから、容易い迂回道とは言えないでしょう。四国八十八ヶ所の最終段においても、意図的な迂回策が考えられたのです。

第88番札所 大窪寺その理由は2つ挙げられます。まず、四国を一周して八十八ヶ所霊場を巡り歩いてきただけに、最後の道筋は、何としてでも剣山に向かって真っすぐ南方向に歩むことが望まれたと考えられます。志度寺を越えてさらに東方へ進んでしまうと、剣山の経度を通り過ぎてしまうことになります。よって、フィナーレとなる遍路みちとしてふさわしく、志度寺から剣山目指して一直線に南下し、大窪寺へ向かうことにより、その先に聳え立つ剣山を望む思いで遍路の旅を終えることが目論まれたのではないでしょうか。

また、最終地点となる結願の寺院が八十八番・大窪寺であり、その場所は剣山からちょうど40km離れた場所にあることも重要なポイントです。大窪寺は、二十一番・大龍寺や六十六番・雲辺寺と同じく、剣山から40kmの距離を共有していたのです。前述したとおり、いずれも遍路を迂回し、剣山の方へ向かって限界までアプローチした結果、40kmという距離に寺院が建立されています。また、大窪寺は標高776mの女体山の山腹、標高450mに位置し、「こんぴらさん」の名で親しまれている金刀比羅宮と同緯度に並びます。よって、40kmという距離をもって他の霊場と結び付いているだけでなく、金刀比羅宮にも紐づけられ、その南方向に剣山を拝することができる場所として、四国八十八ヶ所霊場の最後にふさわしい場所と考えられたのです。

四国を一周するはずの四国八十八ヶ所遍路ですが、実際には一番・霊山寺まで戻ることもなく、その手前の大窪寺で、遍路みちは終焉を遂げます。どうやらその理由は、剣山の存在に隠されていたようです。剣山を意識しながら四国を一周してきた結果、最後のフィナーレにふさわしい遍路みちのルートとは、剣山に向かって歩く山道だったのです。

第10番札所 切幡寺

第10番札所 切幡寺 切幡寺奥の院より遠くに望む剣山

切幡寺奥の院より遠くに望む剣山 第12番札所 焼山寺

第12番札所 焼山寺 第13番札所 大日寺

第13番札所 大日寺 第17番札所 井戸寺

第17番札所 井戸寺 第18番札所 恩山寺

第18番札所 恩山寺 第19番札所 立江寺

第19番札所 立江寺 第20番札所 鶴林寺

第20番札所 鶴林寺 第44番札所 大寶寺

第44番札所 大寶寺 第45番札所 岩屋寺

第45番札所 岩屋寺 第59番札所 国分寺

第59番札所 国分寺 第60番札所 横峰寺

第60番札所 横峰寺