いろは歌の醍醐味

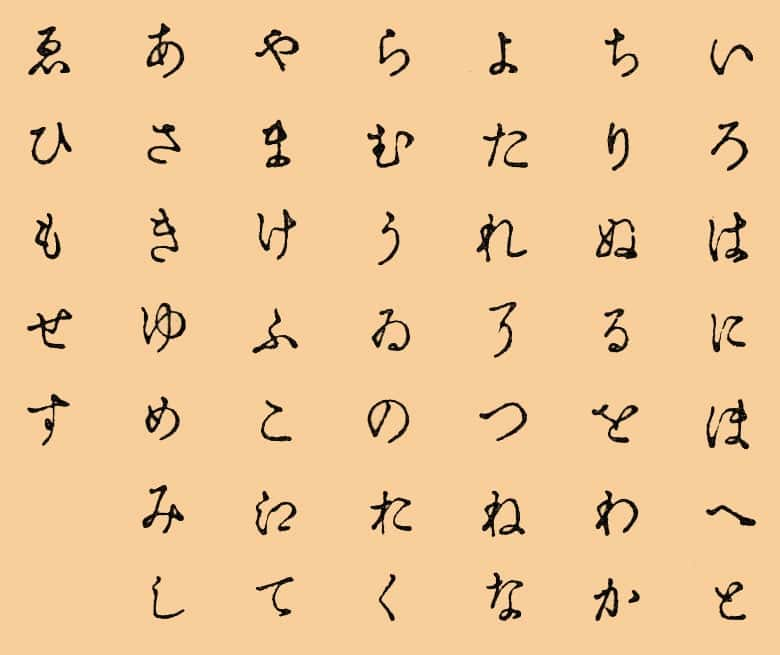

七字区切りに改行したいろは歌古代日本のロマンに、私達を不可思議な力で導いてくれるのが「いろは歌」です。日本人なら誰でも幼いころに「いろは歌」を聞かされたものです。また今日でも物を整理する時などに数字順同様、「いろは順」が使われ、一千年以上の時を経た今日でも、人々に馴染みの深い字母歌として親しまれています。それでも不思議と最後まですらすらと「いろは歌」を語れる人が少なくなっているのではないでしょうか。

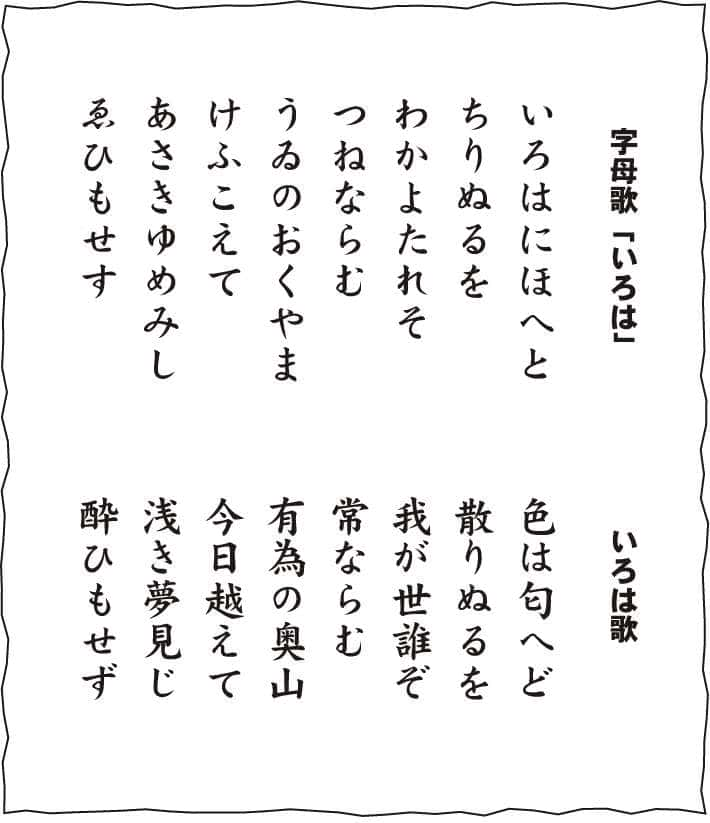

「いろは歌」は、日本古代史の真相を解明し、日本文化のルーツを再認識するための鍵を持つ、もっとも重要な文献の一つと言えます。この47文字から成り立つ字母歌は、日本語の表音文字全てを1字ずつ含んでいるだけでなく、見事に一貫した文脈を形成して、その中から幾つものメッセージを私たちに投げかけているのです。そして、その本性は暗号文であり、そこに含まれている折句を解読することにより、作者の真意を異次元の視野から見直すことができます。「いろは歌」こそ、古代日本の謎を解く鍵となる、驚異的な暗号文書と言えます。

「いろは歌」空海説の伝承

空海「いろは歌」は、日本が世界に誇る偉大な宗教家、空海空海(弘法大師) によって書かれたものであるという伝承を基に、いろは歌は弘法大師が平安時代に書いたものであると言い伝えられてきました。超人的な頭脳の持ち主でなければ、「いろは歌」に含まれるような二重、三重の言葉の意味と、パズルのような文字の羅列の組み合わせを、仮名文字を1回のみ使って実現するという、神業のような文字列の創作ができないことから、空海を作者と見立てることに何ら不自然さはありません。

しかし最近になって、その伝統的見解を否定し、空海著作説は間違いであったとする学説が多く見受けられるようになりました。そこで「いろは歌」を研究するにあたり、まずその著者について検証してみることにしました。

弘法大師こと空海(774~835)が 「いろは歌」の作者であると、ごく一般的に言われている根拠としては、鎌倉時代末期の作品である「釈日本紀」、「源氏物語河海抄」(巻12)、「高谷日記」、「江談抄」(ゴウダンショウ)などの文献に、弘法大師が「いろは歌」を書いたことを示唆する記述があります。

また空海が「いろは歌」の著者ではあっても、共著した詩人が複数存在するという説もあります。その根拠の一例として、護名という詩人が、はじめの二句を書いたことが記されている「古今序註四」が挙げられます。また空海の師である勧操も著作に関わっていると唱える学者もおります。いずれにせよ超人的な知識と知恵を必要とする「いろは歌」ですから、空海に付き添って多少の編集を加えた学者がいたと仮定しても何ら不思議はないでしょう。

空海説が否定される理由

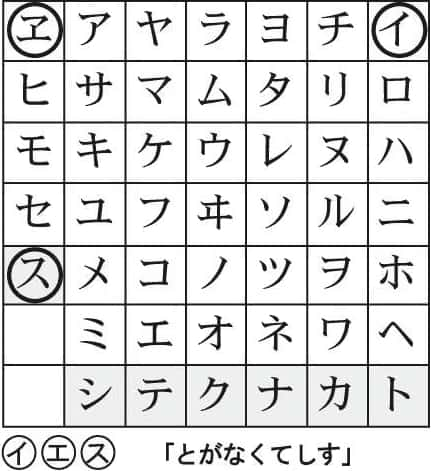

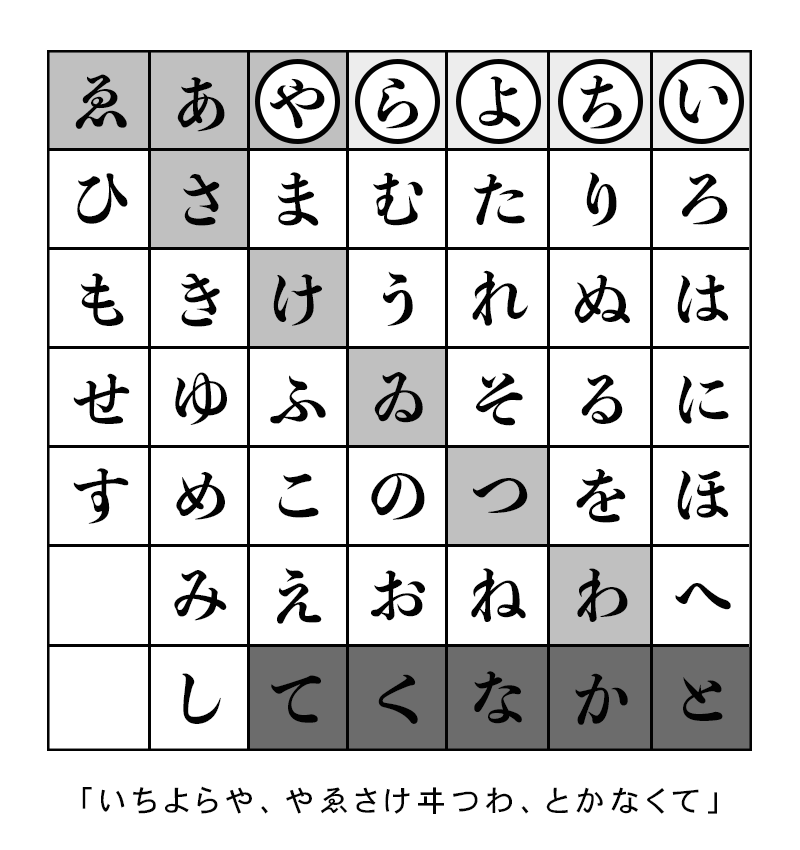

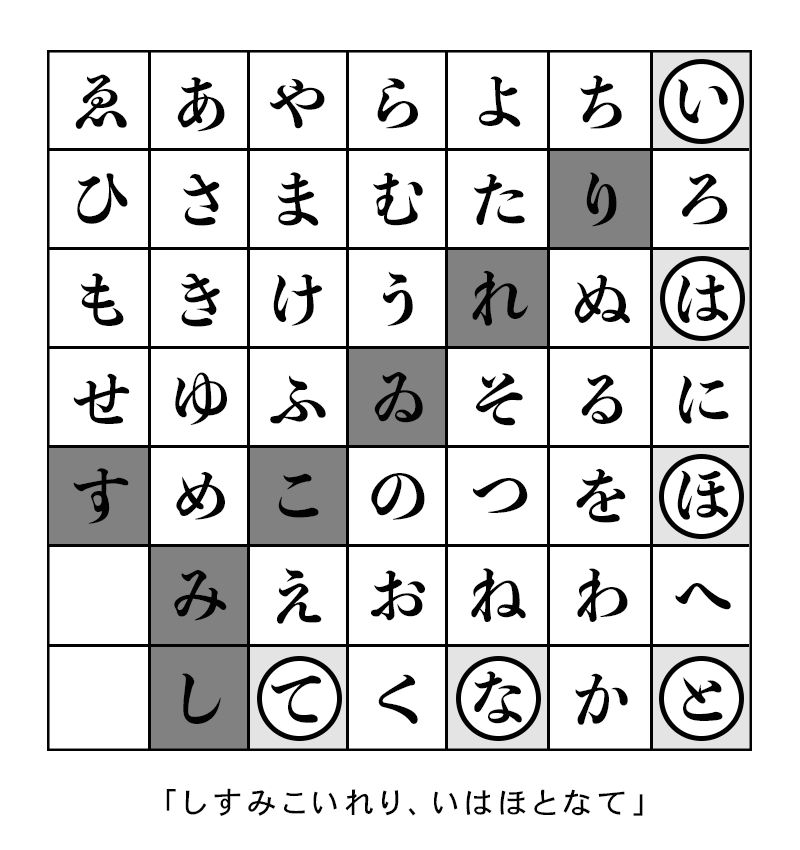

柿本人麻呂(歌川国芳画)しかしここ最近の学説では空海説を否定する見解が主流となっています。そして「いろは歌」に隠されている暗号文の解読を根拠に、そのメッセージを分析して作者を見出そうとする動きがあります。7×7の升目に入れた「いろは歌」に含まれている「咎無くて死す」という怨念とも思われる折句が、作者自身の悲痛な思いを言い表しているという前提に立ち、その記述に該当する人物像から、「いろは歌」の作者を割り出そうとする訳です。

例えば、「いろは歌」と万葉集には多くの共通点があることから、「咎無くて死す」の言葉を、罪なくして死んだ万葉集に精通する詩人と結び付け、その編集者を選別すると、柿本人麻呂が候補として浮上します。それ故、今日では柿本人麻呂説を支持する学者も少なくありません。

その他、空海説を否定する根拠として、空海説を支持する文献は空海の死後250年以上経った後に書かれたものであるため信憑性に欠けているとか、空海の時代には区別されていたア行とヤ行の「エ」が「いろは歌」では区別されていない、また歌の句調が空海の時代のものにそぐわないなど、いろいろな理由が挙げられてきました。その結果、徐々に「いろは歌」を空海の作とする説は影を潜め、現在では「いろは歌」の作者は空海ではなく、別の詩人が平安時代に書いたものであるという学説が一般的になってきたのです。しかしながら、これらの説も決定的な根拠に乏しく、推測の域を出ていないのというのが現状です。

「いろは歌」の句調は空海説を否定?

七五調四句を使った「いろは歌」空海説が否定される主な理由のひとつが、「いろは歌」の句調です。空海の時代には五七調四句、または五七五七七の短歌が一般的であり、「いろは歌」で使われている和讃式七五調四句とは一見してリズムが違うため、時代錯誤という理由から、「いろは歌」の作者は空海ではないという結論に導かれています。

「いろは歌」は、七五調四句を使った大変リズミカルな歌であり、その内容はごく一般的に涅槃経を説いていると言われています。「色は匂へど散りぬるを」は諸行無常を語り、「我が世誰ぞ常ならむ」は是正滅法、「有為の奥山今日越えて」は生滅滅己、そして「浅き夢見じ酔ひもせず」は寂滅為楽を教えているということです。

確かに表面上は七五調の詩であり、インド文法を継承しつつ、涅槃の真理についてすべての表音文字を用いて説いた天才的な作品と言え、一見して空海の時代の作品とは考えづらいのです。しかしながら、「いろは歌」の真相を捉え、その詩に込められている折句のメッセージを読み取ると、意外にもそこには七五調の詩とは全く違う句調の言葉が込められていることがわかってきました。

「いろは歌」の折句は五七五七七調

「いろは歌」には折句とも呼ばれる暗号文が含まれています。そして一見、七五調に読み取れる詩の背後には、別の句調による複数の隠されたメッセージが埋もれていることから、それらの言葉にも目を留めなければ、作者の意を正しく理解することはできません。そしてその句調に着眼するならば、見解は一変します。表面上は七五調四句に見える「いろは歌」も、実はその暗号文においては、空海の時代において主流となっていた五七調四句でまとめられていたのです。

「いろは歌」のメッセージの真髄は、むしろ折句の方に含まれていると考えられることから、空海の時代の作品であると考えた方が自然です。つまり、空海の時代に普及していた歌謡と、「いろは歌」の句調は著しく違うことから、「いろは歌」は空海の作ではないという見解は、そこに含まれている折句を見落としたがための、誤った見解であったのです。「いろは歌」の折句は五七五七七調の短歌となっていることからしても、空海の時代に書かれた歌と考えられます。よって、「いろは歌」の作者が空海であるという古くからの伝承が裏付けられることになります。

信仰メッセージから想定される人物像

いろは唄に隠されたメッセージの謎とは「いろは歌」の作者が空海であると考えられるもう一つの大事な理由が、その折句に含まれているメッセージの内容です。この折句に含まれる宗教観は明らかに大陸文化とキリスト教の影響を受けています。よって、当時遣唐使として中国に渡り、ネストリウス派のキリスト教を学び、帰国後密教を布教した空海以外、「いろは歌」の作者として該当する人物は存在しないのです。

「いろは歌」を七五調にちなんで7×7の升目にきちんと入れると、「いろは歌」には角3点、および、一番下段の列により形成されるふたつの中心的メッセージが含まれていることに気が付きます。それは「イエス」、および「トガナクテシス」というキリスト教の影響を受けたとも思える折句です。

「そのほかにも、「いろは歌」には、「いちよらやあゑ」、「みこいれり」、「いはほとなて」、など複数の折句が含まれています。そこには旧約・新約聖書に書かれているヤーウェーの神、そしてキリストへの信仰告白と理解できる文脈が息吹いているのです。しかもそれらの折句は続けて読むと、きちんとした五七五七七調の短歌にまとめられていたのです。

「いちよらや、やゑさけヰつわ、とかなくて、しすみこいれり、いはほとなて」

これは、神隠しのごとく、神の御子イエスが咎なくて入滅し、巌となったことを詠っていると考えられます。それ故「いろは歌」の著者とは、平安初期当時、まだ日本国には伝わっていなかったはずのキリスト教や、聖書に書かれているメッセージを何らかの理由で知り得た人物に特定することができます。これらの諸条件から浮かび上がってくる作者の人物像は明確です。弘法大師こと空海こそ、「いろは歌」の作者と想定されます。

「いろは歌」が考案された目的とは

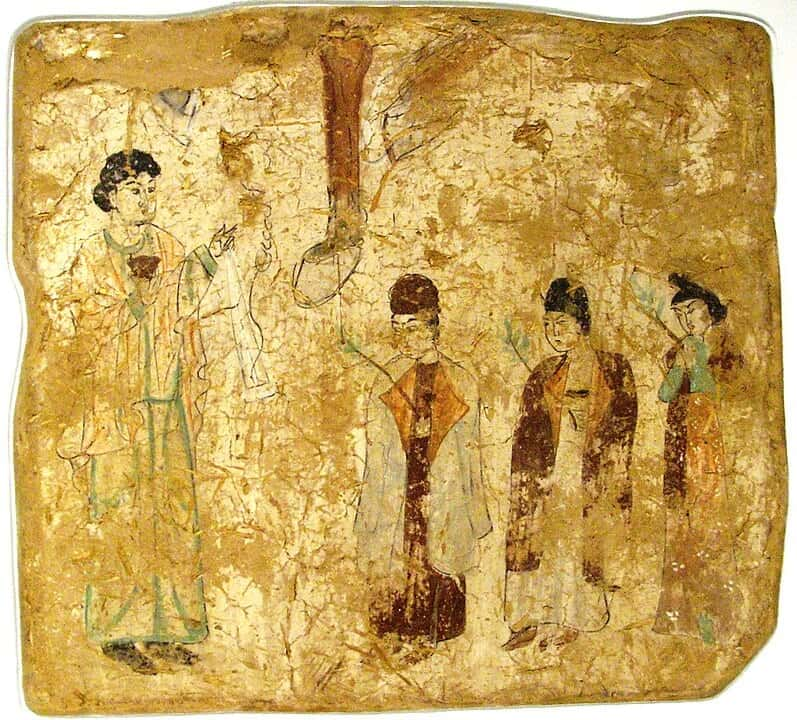

7~8世紀頃の中国でのネストリウス派の祭礼信仰の奥義を学ぶため中国に旅立った空海は、そこで当時キリスト教の一派であるネストリウス派の教義に触れる機会に恵まれ、聖書を学んできたことは周知の事実です。そこで悟った教えを折句として字母歌にまとめたのが「いろは歌」と考えられます。

この「いろは歌」を唱えることにより、誰もが知らぬ間に信仰告白を口ずさむことになります。こうして庶民が空海が意とした信仰の奥義に触れ、神の恵みを授かることを願い求めた結果、空海は「いろは歌」を創作したと推測されます。

信仰に関わる大切な真理を47文字しかない母字歌の折句としてまとめることは、天文学的知恵を絞らなければ完成させることはできないでしょう。それを実現したのが空海の英知であり、「いろは歌」はその結晶です。多くの伝承が証してきたとおり、この「いろは歌」こそ、史上最高の詩人であり宗教学者である空海が書いた作品だったのです。

感動しています。

かくしメッセージがあると知っていますか

とかなくて死すとゆうメッセージを知っていますか

咎無くて死すと言う隠しメッセージをsukurittiで死りました。あ…。し、知りました。

いろは歌は元々万葉仮名で書かれていたものですから、それ込みの考察も聞きたいところです。当時の口語文語も含めてどうだったのかなども。。。

凄く感動していますし、ここまで解明されたことに感謝しています。この歌をカナ使いの歴史から見ていくと迷路に落ち込むだけなので、切り離す必要があると考えます。こじつけだと言われるかもしれませんが、作者が空海だと判断できるかもしれないこんな推理はどうでしょうか? 上段左から2行目ーア と1行目6段ーへを繋いだ斜め直線上は、アマウソヲへになります。空海の幼名は真魚maoマヲです。アマウソヲヘを意味が通るように組み合わせると、ソへアウマヲ(添え合う真魚)になります。意味は、この歌に添え書きをする、あるいは咎なくしてみまかられた神の子イエスへの同情と崇敬に心を添える、わたくしの名は真魚です。

しかも真魚に含まれる魚はキリスト教の重要なシンボルだそうですから不思議です。ですがまだその先があって、表中ヲを一つ飛んで最下段カに行きつき、そのまま左へ一つ飛びに二つ行くと、クスとなり、3文字でカクス(隠す)となり 全体では 「添え合う眞魚隠す」。さらに、言うなら、「真魚の名(を)隠す」だったらもっといいでしょうが、変則飛びですが繋げられないことはないです。以上ですが、ただの戯れ事で、いろは歌が空海の作であることの証明にはならないでしょうが、何かの参考にして頂ければ幸いです。

上段ーいっちょらやはえ

下段ーとかなくてしす

意味

上段―最高の神ヤハエのみ教え

下段―説法せずこの世を去る