八重桜はいつから使われた言葉?

八重桜という言葉は、万葉集などで詠まれています。その語源は定かではありませんが、一般的には、日本の代表的な桜「ヤマザクラ」が変化したものと辞典には書かれています。また、「八重咲く」という表現も使われるようになったことから、「八重咲く桜」を短くして「八重桜」と言うようになったとも考えることもできます。

藤原定家の肖像画この「八重桜」という言葉は、いつ頃から使われるようになったかは、定かではありません。十二世紀後半には、藤原定家が「新古今和歌集」にて「八重さく」及び「八重桜」とう文字を使用しています。しかし、それ以前から「八重桜」という言葉が活用されていることがわかりました。それが、平安時代に書かれたと言われている「いろは歌」です。誰もが知っている「いろは歌」の中には折句が込められており、その中に「八重咲く」という文字列が含まれていたのです。もしかすると、「いろは歌」が、「八重桜」という言葉の原型となる、最古の文献かもしれません。

いろは歌に隠されたメッセージ

「いろは歌」は五十音図のうち、47文字を用いて、それらを重複しないで書かれた七五調の歌です。その歌詞の中に「八重桜」のメッセージが込められていることは、あまり知られていません。何故なら、「いろは歌」を「色は匂へど散りぬるを…」と普通に読んでも、その歌のどこにも「八重桜」の言葉がでてこないからです。

いろは歌

色は匂へど 散りぬるを

我が世誰ぞ 常ならむ

有為の奥山 今日越えて

浅き夢見じ 酔ひもせず

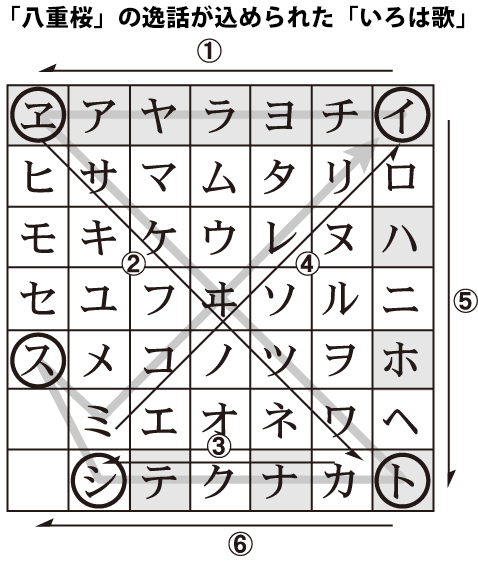

それもそのはずです。「いろは歌」は数々の折句を盛り込み、作者の真意が簡単には読み取れないように、表と裏のメッセージが存在する超絶なる技巧をこらした複雑怪奇な歌だからです。表立っては七五調の歌であっても、「いろは歌」を7 x 7の升目に入れて読むと、そこには平安時代に流行した五七五七七調の歌が秘められていたのです。そして「八重桜」という言葉に準じる「八重咲く」という言葉が用いられていたことがわかりました。

「いろは歌」の折句を詠む

「いろは歌」の折句には、以下の歌が七五調で書かれていました。その折句を読み解くためには、縦横斜め、そして1字ずつ飛んで読む、という手法を混ぜます。

まず、7 X 7の升目に文字列を並べます。最初に右上から左上に読むと、「イチヨラヤアエ」となります。その後、斜め右下に「エサケイツワ」と読み、再び、右から左へとよめば、「トカナクテシ」となっています。そして最後の「シ」から「ス」へと飛び、その隣の「ミ」から右上に向かって斜めに読むと、「ミコイレリ」と文字が並んでいるのがわかります。最後に右上角の「イ」から真下にむけて1字飛びずつ読み、続けて右下から1字ずつ飛ばして、読み続けると、「イハホトナテ」と言う文字列になります。

伊千与良也、八重咲け逸話

咎無くて 死す御子入れり 巌となて

この七五調の歌こそ、「いろは歌」の真骨頂ではないでしょうか。そして表面的には単なる美しい調べのように聞こえる「いろは歌」に仕上げていたのですが、実際には作者の趣旨がオブラートに包まれ、折句として隠されていたのです。作者の本音が折句に込められた「いろは歌」こそ平安時代を代表する傑作であり、驚異的な言語力と頭脳によって完成された比類なき文学作品と言えるでしょう。

「八重桜」とは神隠しの意味

奈良吉野の山桜表面的には美しい日本語に聞こえる「いろは歌」ですが、その折句の中には、「八重咲く桜」に準じた「八重咲き」という言葉が含まれています。この「八重桜」「八重咲く」という言葉の発音には、実はヘブライ語で「神隠し」という意味があります。

旧約聖書の原語であるヘブライ語では、「偽る」ことをシェケラשקר(sheker、シェケラ) と言います。その発音は「さくら」とほぼ同じです。「桜」には「隠す」「偽る」という意味が込められていたのです。それ故、「桜」の当て字に「偽客」という言葉が存在するようになり、露店などで仲間であることを隠して客のふりをしながら周囲を偽るという意味になったと考えられます。

また、「八重桜」の「八重」は「ヤエ」と読み、その発音は、ヘブライ語で「神」を意味する「ヤーウェー」と同じです。そして神を指す「八重」と、その後に「隠す」「偽る」の意をもつ「桜」を付け加えると、「八重桜」という言葉が生まれ、「神隠し」の意味になります。言葉の意味が明確に理解できるだけでなく、折句の趣旨とも合致することから、「八重桜」という言葉のルーツはヘブライ語である可能性が高いと言えます。

「八重」(神)とサクラが「いろは歌」においては「神隠し」の意味を持つ「八重桜」という一つの言葉となり、結果として「桜」という言葉に神がかり的なニュアンスが込められるようになったのではないでしょうか。それ故、平安時代において、桜は霊木として信仰の対象にもなった背景が見えてきます。

空海の創作と考えられる「いろは歌」

空海「いろは歌」の中に神のメッセージを隠し納め、それを永く後世に残すため、誰もが口ずさむ字母歌として創作されたのが、「いろは歌」でした。おそらくその作者とは、日本が誇る偉大な宗教家、空海でしかありえないでしょう。中国で景教に触れ、聖書の教えを学んだ空海は、「咎無くて死す神の御子」イエスキリストを情熱的なメッセージにまとめるべく、「いろは歌」を書きあげたと推測されます。そして国民の誰もが、「いろは歌」を口ずさんで日本語を学ぶ際、知らずと神を讃えることができるような歌を創作されたのです。

「ヤエ」の神について語ろうとした空海は、その真実を隠して延べ伝えるため、「隠す」「偽る」ことを意味するヘブライ語の「さくら」を折り込んだのです。ヘブライ語を理解することができた空海だったからこそ、「いろは歌」の中に「八重桜」の文字が織り込まれたのです。「八重桜」の語源から、ヘブライルーツだけでなく、空海の存在までもが浮かび上がってくる不思議に迫ることができます。