古代中国の高度な測量技術

古代社会における中国の測量技術は高度なレベルに達し、世界でもトップクラスになるまで発達したことがわかっています。また、中国では紀元前2世紀頃、前漢の時代では既にグリッドとも呼ばれる方眼を用いた地図が用いられていました。「周礼・考工記」には、城郭の設計や道の配置に関して「九経九緯」(縦横ライン)や方位と直交する区画が記載され、方眼図の構想が用いられていたのです。そして後漢(1~2世紀)では、測量技術はかなりのレベルまで高度化していたと想定されます。特に土地の面積や陸地の距離、河川の勾配における測量などは官僚制度の元で行われ、正確な計測が義務付けられていました。それ故、3世紀、魏の時代では、既に高度な測量技術が存在していたのです。

しかしながら、中国から朝鮮半島を越えて海を渡る場合、どのように計測が行われたか詳細は不明です。おそらく、複数の航路記録、使節の航海日数、船の速度や、さまざまな天文学的考察を踏まえたうえで、島々の距離を測ったのではないでしょうか。倭国への船旅では、朝鮮半島から遠くに対馬を望むことができ、その後の船旅においても次の行き先にあたる島を見渡せます。よって、計測する距離に大きな誤差がおきるとは考えづらく、史書のデータは信頼するに値すると考えられます。

中国史書で用いられた距離単位は「里」

「魏志倭人伝」に記録されている地名や距離を参考に、邪馬台国への道すじを地図上にプロットするためには、距離の単位である「里」の解釈が鍵となります。1里の距離を明確にすることで、史書に記されている距離のデータを元に、倭国を旅するルートが探しやすくなるからです。よって、1里を何メートルと想定するかが重要なのです。

「里」は尺貫法を用いた距離の単位です。国や時代によって、その長さは大きく異なり、日本では、ごく一般的に1里は約3.9kmと理解されています。しかし古代、律令制の時代では1里が5町、300歩と制定されていたことから、当時の1里はおよそ530mほどであったと推定されています。その数字は今日、中国が定めた1里500mの距離とほぼ同一です。また、中国においても時代を遡ると「里」の解釈が異なり、およそ400mから576mまでの変動があることがわかっています。

「魏志倭人伝」の距離表記は短里

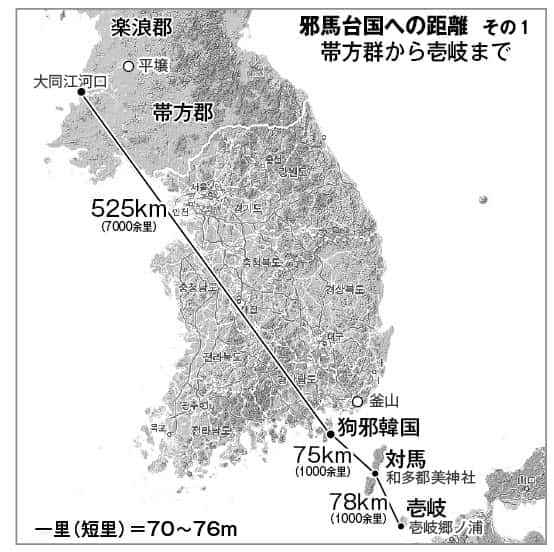

「魏志倭人伝」における距離の表記は現代の里数とは異なることから、注意深く検証する必要があります。「里」の解釈には長里と短里があり、「魏志倭人伝」では短里が用いられています。実際、短里を1里あたり70~76mほどの距離と想定することにより、「魏志倭人伝」の距離データを用いて、Google Earthをはじめ3D地図などを参照しながら、旅の道すじを周辺の地勢に沿って検証できるようになります。

しかしながら異論は多く、短里の解釈にもさまざまな説があります。また、邪馬台国に絡む決定的な遺跡がこれまで発掘されている訳でもなく、中国史書の地理データには間違いが多いのではという見解もあり、史書の記述そのものの解釈が多岐に分かれてしまうのも、問題が複雑化する要因の1つとなっています。さまざまな先入観が絡むことはあるものの、史書に記されたデータをそのまま受け止めて地図上にプロットすることは不可能ではありません。「魏志倭人伝」に記載されている距離データは、短里を70~76mと想定すれば、合理的に地図上にプロットできることがわかってきたのです。

短里70~76mを用いた距離の事例

朝鮮半島の大同江河口

朝鮮半島の大同江河口

からの距離 例えば「魏志倭人伝」には、朝鮮半島の最南端、狗邪韓国から対馬までの距離が千里と記録されています。実際の航海距離はおよそ70kmになると考えられることから、1里を70mとすれば千里は70kmになり、数字の辻褄が合います。

また、帯方郡から狗邪韓国までの距離は「7千余里」と記載されています。「余」の文字は、7千里をやや超える距離であると解釈できます。帯方郡の起点は楽浪郡と帯方郡の境界と考えられる大同江河口の南側で、しかも周囲に山や丘などの起伏が少なく、陸路の利便性に長けた場所と想定されます。そして狗邪韓国については、対馬の和多都美神社の鳥居が朝鮮半島の巨済島を指していることから、その東岸にある入江が絶好のスポットとして浮かび上がってきます。

この2地点、帯方郡と狗邪韓国の距離を計測すると約525kmです。1里を75mと想定すると、525kmは7千里となり、「7千余里」に合致します。また、「余里」と記載されているため、実際には7千里を少々超えることが考えられます。その場合、1里あたりの距離は75mよりも短くなりますが、それでも1里の想定値である70~76mに収まります。よって短里の解釈が正しいことがわかります。

古代中国の優れた識者らが、長い年月をかけて邪馬台国の情報を収集し、編纂しながら書き記した「魏志倭人伝」です。その中国史書のコンテンツを重要視するという原点に戻り、これまでの閉塞感漂う数々の問題点に留意しつつ、今一度、歴史を振り返ってみませんか。短里を70~76mと想定するだけで、意外にも、古代人の目から映し出される倭国の姿や地勢観が浮かび上がってくるかもしれません。

画像ギャラリー:和多都美神社

すみません。

邪馬台国が、火の国ではなく、「卑弥呼」の「卑」や「肥」を「火」と同じ読みという事で、邪馬台国は火の国説を唱えてる人がいるみたいです。それで、阿蘇山候補地で、書いている人がいました。実際には、中国読みで、発音も違ったりして、

火の国の、言われは全く関係なかったみたいです。

すると、水路を使った生活の部分から、候補地として、福岡県久留米市の祇園山周辺と、感じてしまいました。

しかし、熊本県内も弥生時代の集落跡が、発見されたりしてるので、調査次第では、どうかな?と考えてしまいます。

なにはともあれ、過去に盗掘にあったり、高度経済成長期に、古墳が破壊されたり、埋没したりで、調べると行っても大変そうですね。

九州の何処かを掘って銅鏡とかでたら、嬉しいですけど。

長々と自分の考えを失礼しました。