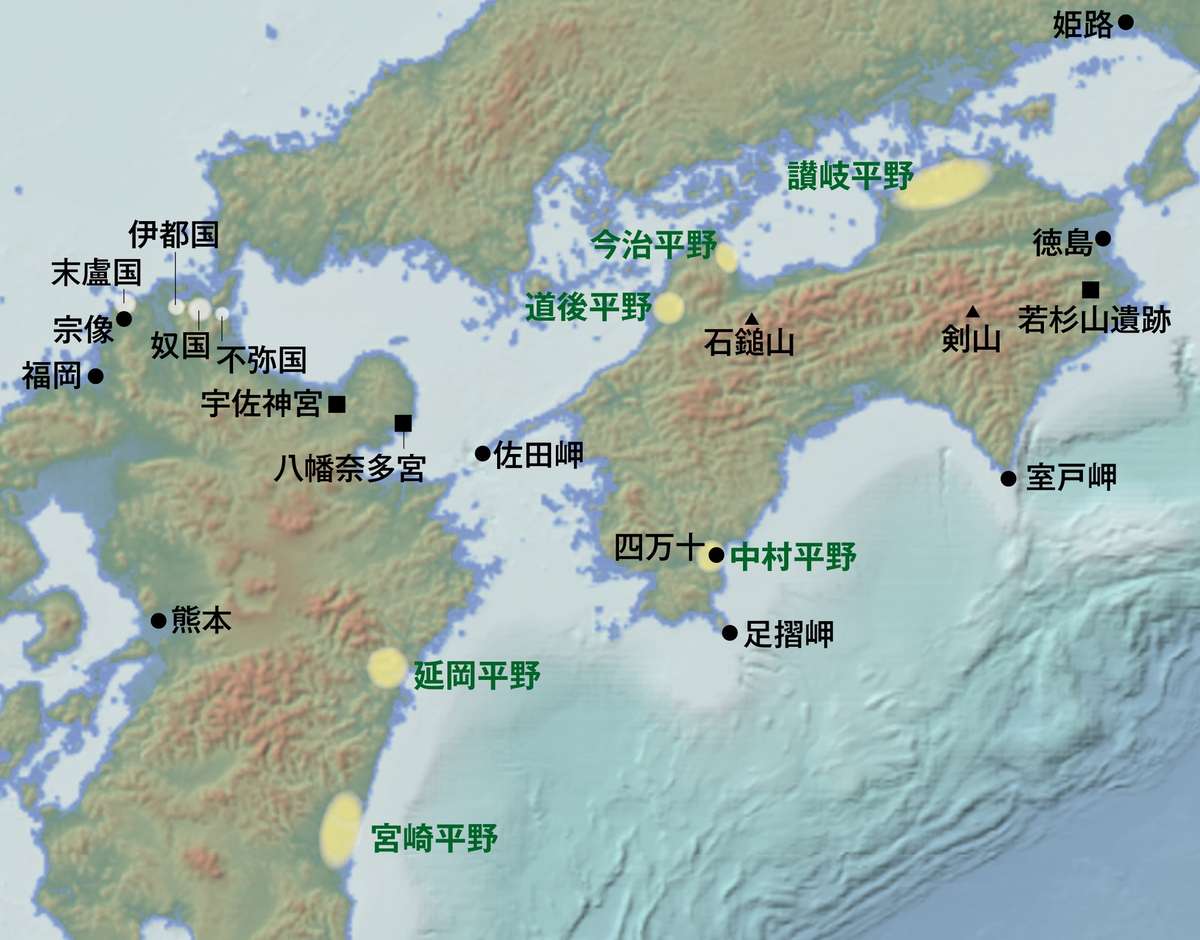

今治平野から姫路へ向かう海上ルート

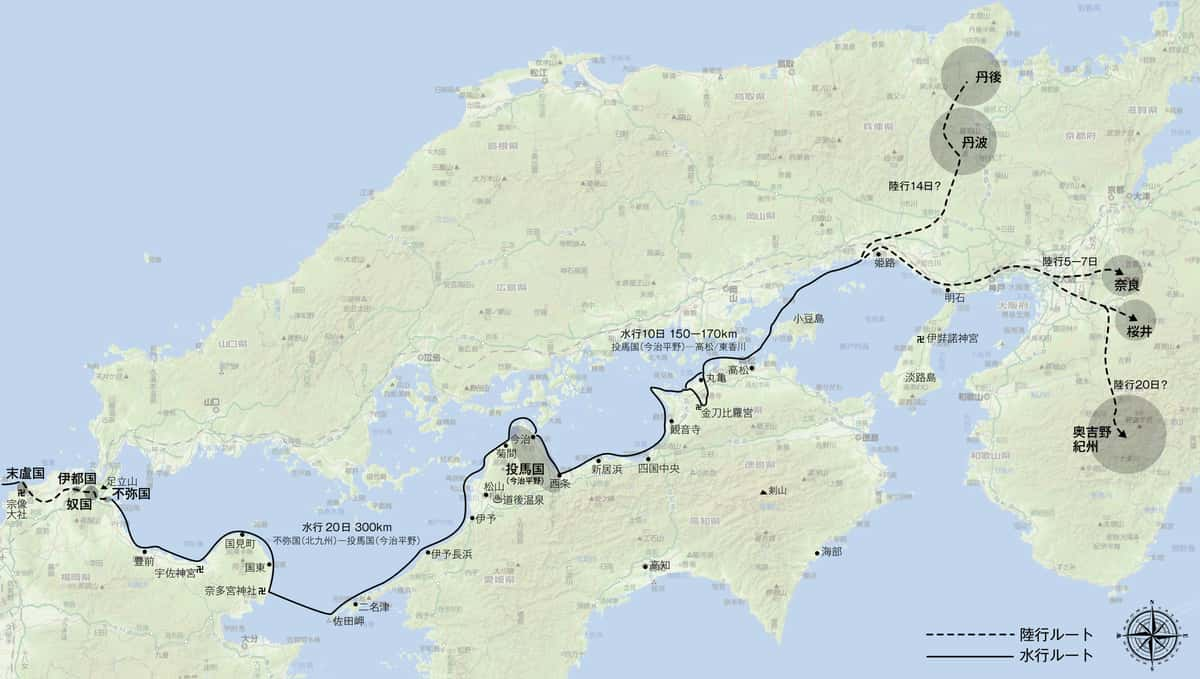

不弥国からおよそ20日の航海を経て投馬国に到達した後、そこからさらに10日間の船旅を続けて最終港へと向かったことが「魏志倭人伝」に記されています。

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月

南して邪馬壱国に至る。女王の都とする所なり。水行十日、陸行一月。

「魏志倭人伝」より

投馬国の場所を特定するためには、北九州の不弥国から投馬国へのルートだけでなく、そこから邪馬台国の玄関港まで船に乗って旅する10日間の渡航ルートが重要な決め手となります。その1案として投馬国を今治平野とし、行き先となる最終港の場所を姫路とする説があります。今治平野から四国北岸を東方に向けて出航し、丸亀からは四国を離れて小豆島の西を通り抜け、瀬戸内海北岸の姫路へ向かう渡航ルートの提唱です。

今治平野を投馬国に比定した場合、不弥国から投馬国までの距離はおよそ300kmです。すると1日当たりの渡航距離は15kmとなり、古代の航海を前提に考えても少々短く感じられます。その距離感を前提に投馬国から10日間の航海をすると、150kmほどの距離を進むことになります。今治平野から姫路までの距離は180kmであり、30kmほど長くなりますが、1日あたりの渡航距離が15kmから18kmになるという想定は、渡航距離の誤差としては納得できる範疇と言えるでしょう。

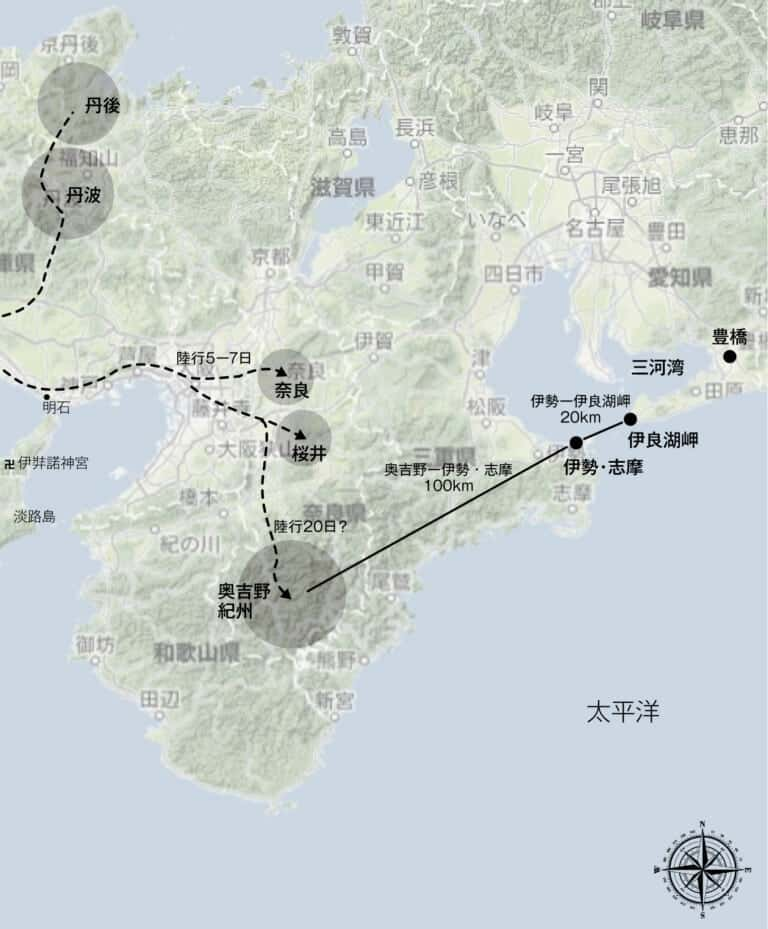

しかしながら「魏志倭人伝」には、投馬国から南方向に出航したと記録されているため、東方の姫路へ向かうルートは本来、検討外になるはずです。それでも史書の記述を曖昧な誤植として受け止めれば、東方へ進むルートも理解できないことはありません。投馬国の比定地は今治平野の東方にあたる讃岐平野の可能性が高いですが、今一度、今治平野を投馬国とする前提で、姫路を経由して邪馬台国へ向かう30日の陸路を想定してみました。果たして姫路界隈から邪馬台国へ繋がる陸路とともに、その先に邪馬台国の比定地が見えてくるでしょうか。

邪馬台国の比定地は丹波?

まず、兵庫県の中央東部に位置する丹波が、邪馬台国の比定地として浮かび上がってきます。姫路から丹波までは直線距離で約60km、勾配がゆるい川沿いを歩くと約70kmの距離です。山陽と山陰の間に聳え立つ山地は意外と険しいことで知られ、丹波の北西にある栗鹿山も、その急斜面が際立っています。しかしながら標高は962m程度の山であり、高低差はさほどないのです。また、丹波市内の水分れ公園は瀬戸内海に向けて70kmとなり、日本海へは70km流れる川の上流分岐点にあたります。その場所は本州で一番低い中央分水界としても知られ、海抜は95mしかありません。つまり姫路から川沿いを辿れば、山々の急斜面を避けながら丹波に向けて陸地を歩めるのです。

「魏志倭人伝」の記述によると、最終港から邪馬台国への陸行は30日かかります。しかし姫路から丹波までは、途中の山々がもたらす急斜面を考慮したとしても、7日もかけずに目的地であるはずの邪馬台国へ到達してしまうでしょう。丹波特有の地勢を踏まえると、陸行の距離があまりに短いため、邪馬台国の比定地とするには無理があるようです。

丹後に邪馬台国があった?

別案として、京都北部の丹後国方面まで足を延ばし、そこが邪馬台国という説も提案されています。丹後国は日本海に近いことが大きな課題です。瀬戸内海を経由して丹後に向かうと、姫路から途中、山地を越えて北上しなければならず、理不尽な旅路となります。また、日本海側に邪馬台国が存在するため、わざわざ周防灘から瀬戸内海を経由して航海する必要がなくなります。対馬海流に乗って日本海沿岸を渡航するだけで、最終港に到達できるのです。その航海距離は不弥国から500kmほどになり、瀬戸内海を姫路まで向かう距離と、さほど変わりはありません。

ところが上陸した後、邪馬台国までの距離が数十キロもないことから、数日で邪馬台国へ到達することになり、「魏志倭人伝」に記されている30日の陸行を達成できません。また、船に乗って日本海側を渡航するならば、北九州の陸地を東南方向に向かい、東岸に面した不弥国まで行く理由がなくなります。それは、下関を再び迂回して北上するという理不尽な結果に結び付くからです。古代社会における日本海側の港や集落の発展は限られているだけでなく、邪馬台国を日本海側に位置付けると、楽浪郡の東南方向という史書の記述内容からも乖離してしまうことになります。

丹波・丹後へ向かうルートを見出すことが難しいのは、やはり「魏志倭人伝」に投馬国から出発する旅の方向が南方と書かれているからです。讃岐平野から近畿地方へと瀬戸内海を東方へ航海することになり、中国史書の記述に合致しなかったのです。また、讃岐平野から瀬戸内海を渡って姫路までは80km少々となり、水行10日に該当する航海路としては距離が短すぎます。高松から姫路を経由して大阪湾の奥まで船で向かうことを想定すれば、距離はおよそ135kmになります。しかし、そこから丹後までの陸路は70km前後しかなく、下船してから30日間陸地を進むという史書の記録に見合いません。旅の方角だけでなく、距離を考慮しても丹波・丹後へのルートを考えるのは難しいと言えます。

邪馬台国・近畿南部説を考察

姫路に上陸してから陸路を大阪方面へと向かい、その先の近畿南部に邪馬台国が存在していたとう説もあります。邪馬台国の比定地については、九州に並び、奈良盆地周辺を候補地とする見解は根強く、新井白石や本居宣長を筆頭に、多くの学者が大和の国を邪馬台国と比定し、また、奈良県の桜井や、奥吉野から紀州一帯を比定地とした学者も多数います。そこで今一度、史書の記述に照らしながら、その地理的要因を検証します。

奈良盆地は、標高差がさほど無い丘陵に囲まれている平坦な場所です。姫路から奈良までは約120km、また桜井まで約130kmの道のりとなり、好条件に恵まれていることから、いずれも徒歩3~4日で行ける距離です。陸行30日という旅程を考慮するならば、邪馬台国を目指して瀬戸内海から大和の国へ向かうということは、奈良は単なる通過点で、目的地はその先になければならないということになります。

平坦な奈良盆地ではありますが、一度その南端を通り過ぎてさらに南方へ向かうと、険しい山が聳え立ち始めます。そして奈良県南部、吉野川流域よりさらに南の奥吉野とも呼ばれる山岳地域や、十津川流域、熊野までを考慮すると、陸行30日に該当するエリアが見えてくるようです。果たして紀伊半島の奥地に邪馬台国が存在したのでしょうか。

史書の記述に矛盾する近畿南部説

奥吉野や紀州、近畿南部を邪馬台国の比定地とした場合、中国史書に記載されている邪馬台国の地理的要因に関する記述とは相いれない幾つかの難題に直面します。まず、「帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里である」という記述に注目です。朝鮮半島西北部の大同江河口から1万2000里という距離は、短里の距離を80mと仮定しても、1000km程です。帯方郡からその距離に該当する地域は淡路島周辺が限界であり、大阪や奈良でさえも含まれません。奈良や桜井までは1050km前後となり、短里を87.5mとしない限り辻褄が合わないのです。その南の十津川までは1080kmの距離となり、短里75mの想定では、1万4000里にもなってしまいます。

次に「女王国の東、海を渡ること千余里のかなたに、また国がある」という記述内容の解釈にも課題が残ります。邪馬台国の東方には海があり、70~80kmほど渡ると、そこに国が存在したというのです。奥吉野、紀州の東方は太平洋の海原だけがあります。たとえば奈良界隈から南方へ30日間の陸行をしたとして十津川村界隈まで行き、そこが邪馬台国としましょう。すると東方には太平洋が広がっていますが、その先には陸地が存在しません。中国史書には国があると明記されているだけに、紀伊半島を南下すると、東方に陸地を見出せなくなるのが問題です。

また、東方の彼方にある国の存在も問題です。奥吉野から東方には海がないことから、100kmほど北東方向に進み、今日の伊勢志摩、鳥羽の海岸まで進むしかありません。すると、そこからは海の先に伊良湖岬が見えます。しかし距離は20kmほどしかなく、70km前後の距離を示唆する千余里の記述に合わないのです。伊勢から海を渡り、三河湾の奥にある豊橋まで航海すれば、およそ60kmとなり、千余里に近い距離となりますが、果たして目の前に見える岬を無視し、三河湾の一番奥まで航海するという想定で「海を渡ること千余里のかなた」と語ることができるか、疑問が残ります。

3つ目の問題は、「その南に侏儒国がある...この国は女王国から四千里離れている」という「魏志倭人伝」の記述です。邪馬台国の南には、背丈の低い人が住む小人の国があるはずが、近畿南部の南方には海しかありません。そして難関は「倭国の境域は、東西は徒歩5か月、南北は徒歩3か月で、おのおの海に至る」という記述です。つまり、邪馬台国が存在する倭国とは東西南北が海で囲まれた島であり、東西の方が南北よりも長く、しかも徒歩で3~5か月もかかるほどの距離があり、大変険しい道のりを有する地勢というのです。奈良や桜井、奥吉野、紀州を邪馬台国の比定地とした場合、南北の方が東西よりも距離が長いだけでなく、北方には日本海まで海がないため解釈のしようがありません。これらの史書の記述から察するに、邪馬台国の比定地を奈良や桜井、奥吉野とすることは難しそうです。

今治平野を投馬国とした際の問題

今治平野を投馬国と比定した場合、そこから次に向かう港は、四国の高松や讃岐、もしくは山陽の姫路、もしくはそこから大阪湾に向けた海岸沿いに想定されます。しかし、いずれにおいても港から上陸した後、「魏志倭人伝」の記述に順じた邪馬台国へ向かう陸行30日のルートを見出すことができず、史書の解釈に問題が残されることがわかります。

たとえ奈良方面の奥地にあたる川沿いまで到達したとしても、そこから下船して30日の陸路を歩むことを想定するにも無理があります。奈良界隈から南方は30日間の陸行をしたとして十津川村界隈まで行き、そこが邪馬台国としましょう。すると東方には太平洋が広がり、その先には別の国が存在しません。中国史書にはその東方に国があると明記されているだけに、紀伊半島を南下すると、その陸地を見出せなくなります。どうやら投馬国からのルートは、別に存在するようです。