日本建国の歴史を担う大陸からの移民

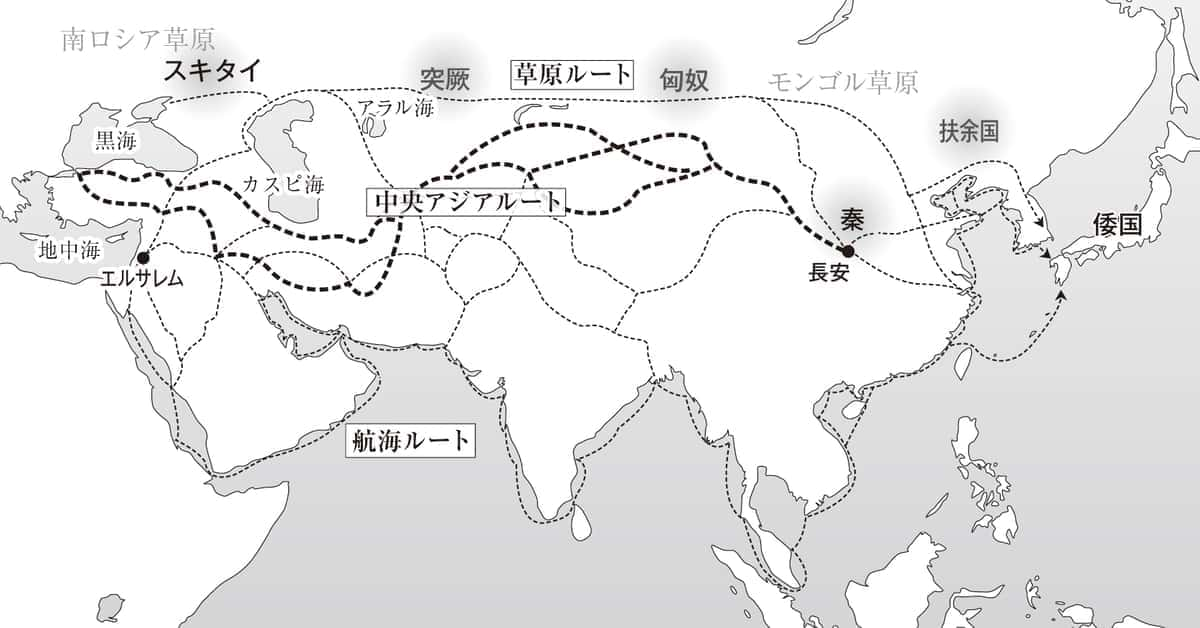

紀元前722年、西アジアでは北イスラエル王国が崩壊し、その後、南ユダ王国も滅びてしまいます。国家の危機を察知した民の中には、イザヤの預言を信じて「東の島々」にある約束の地へと向かった人々も存在しました。そしていつしか、アジア大陸から日本列島へと向かう民の流れができあがります。当初、イスラエルの預言者であるイザヤが導いた先行隊は、王系一族であるユダ族を中心とする船団と推測されます。その中には、王位継承の流れを継ぐ皇族も複数存在したのではないでしょうか。また、ユダ族以外の南ユダ王国の部族や、北イスラエル王国の部族の中には、東へ向かう移民の流れに従って日本列島まで辿り着いた人々もいたはずです。その結果、それぞれの部族が自ら選んだ列島内の拠点において、小国家の造営を目論んだのです。

こうして日本建国の歴史は西アジアから渡来したと考えられるイスラエル系渡来者より始まりました。彼らこそ、神は高い山に住まわれるという強い信仰心に基づいて、最高峰をひたすら追い求めつつ日本列島にやってきた民です。そして新天地における最高峰への憧れと、ひたむきな宗教心により、多くの民は淡路島や瀬戸内から遠くに望む山岳地帯を目指したのです。そして時を経て、いつしか高地性集落が各地で築き上げられていきます。特に四国徳島の山岳地帯は高地性集落が多く存在したことで知られるようになります。それらの背景には、アジア大陸からの渡来者の存在がありました。これら山岳地帯に築きあげられた高地性集落が、後世において邪馬台国の原動力となります。

大陸から訪れる渡来者の流れは弥生時代後期から急速に増加し、邪馬台国の時代に至ります。渡来者は倭国に大陸からの優れた文化をもたらしただけでなく、多くの小国家を誕生させる原動力ともなりました。そして異なる人種や部族が渡来し、地域の紛争や政治情勢の混乱の原因にもなったのです。当時、倭国に多くの小国家が存在した史実は、「魏志倭人伝」などの中国史書の記述からも理解できます。大陸からの異民族の流入が、倭国の在り方を一変させました。

剣山が信仰のメッカとなった理由

イスラエルの民は、元来信心深い民族です。彼らの先祖、信仰の父アブラハムはモリヤ山で、モーセはシナイ山で、エリアは神の山ホレブで、それぞれが神と出会い、神の言葉を授かりました。エリアのように、山の頂きに座りながら神から力を受けた預言者は少なくありません。イエスキリストも高い山に登られて霊の力を受け、時にはオリーブ山に退き、1人、神と過ごされたのです。山でなければ得ることのできない霊なる力が存在します。そしてイザヤの預言でも東の島々で神を崇めるだけでなく、高き山を目指す大切さが明言されたのです。

祖国を離れたイスラエル系渡来者は、船に乗ってアジア大陸の南岸を東方に向かいました。そして日本列島に到来した際、国生みの起点となった淡路島から望める徳島の山岳地帯や、瀬戸内海の海原から望む山々に注目したはずです。そして神を崇め、祭祀活動を執り行いながら生活するための高地性集落が、瀬戸内沿いの山々に造られたのです。また、地域の最高峰である剣山からは、紀伊水道、熊野、淡路島をはじめ、大山、石鎚山なども望めます。それは四国周辺の海原からだけでなく、遠方の山々からも剣山を見届けられることを意味します。そして徳島山岳地帯の秘境に位置する山として、いつしか霊峰として知れ渡るようになったのです。

神懸った卑弥呼もイスラエルの民と同様に高い山を目指し、そこで霊力を養い、民衆を扇動しながら膨大な国家を短期間で築き上げたと考えられます。その場所は人里離れた高い山でなければなりませんでした。古代から剣山は霊峰として人々の信仰の対象となっただけでなく、邪馬台国が台頭する直前に執り行われた元伊勢御巡幸においても、御巡幸地を見出す際の基点となりました。元伊勢の御巡幸地は、それぞれが剣山に紐づけられて特定されています。

また、御巡幸の最終地点となる伊勢にて天照大神が祀られた後、海洋豪族に導かれた船団は紀伊半島沿いを西方に進み、最終的には紀伊水道を渡って徳島の沿岸まで到達したのではないでしょうか。そこから川の上流に向けて船で進み、途中から陸路を上って剣山まで神宝を持ち運んだ可能性があります。元伊勢御巡幸の目的は神宝の秘蔵であり、その場所が剣山に紐付けられていたのは、御巡幸地のすべてが剣山を起点とするレイライン上に存在することからわかります。元伊勢御巡幸において注目された剣山だからこそ、直後の時代で女王となった卑弥呼も霊峰として崇めたのです。剣山が邪馬台国の聖地となるのは、当然な歴史の流れだったのです。

短期間で崩壊する邪馬台国

邪馬台国とは山上国家であり、霊能力に長けていた卑弥呼が女王として君臨していました。それ故、古代のイスラエル人が神殿に向けて日々参拝したのと同様に、神が宿る霊峰と考えられた剣山は、いつしか山上の巡礼地になったと考えられます。そして山上周辺の集落では、祭祀らが儀式を執り行っていたはずです。そして女王卑弥呼が邪馬台国に君臨した結果、国家は瞬く間に巨大化し、海外までその名声が伝播していくのです。

ところが何故か、卑弥呼の心に驕りが生じ、女王として暴君化するあまり、自らを神として民衆を惑わすようになります。その結果、聖地を邪教で汚してしまったのでしょうか。かくして卑弥呼が統治した邪馬台国は滅びてしまい、最終的にはその汚れた地を清めるため、周辺の山々と共に、ことごとく焼かれてしまったと考えられます。その結果、剣山を中心とする徳島の山岳地帯は、その頂上や尾根伝いに樹木がなく、ミヤマクマザサのササ原になっているのです。

民族の足跡を残さないイスラエル人

遊牧民族の背景を持つイスラエル系の民は、先祖代々民族移動を頻繁に繰り返してきました。そして国家を失ったイスラエル人がアジア大陸各地に離散した際も、その移動の軌跡を殆ど残さないまま、多くの民は歴史の中に姿を消したのです。今日、ユダヤ部落の存在が確認されている地域の事例は、中国の開封など、ごく少数しかありません。同様にイスラエル民族が関わったと考えられる邪馬台国も、その跡がほぼ残されずに消滅した可能性があります。

邪馬台国が崩壊する直前、多くの民は邪馬台国から脱出を図ったはずです。そして自らの痕跡を後世に残さないイスラエル民族だけに、邪馬台国の最後においても跡を残すことなく、民族共々他の地域に移動したに違いありません。そして邪馬台国は完全に焼き払われてしまいます。その結果、邪馬台国の実態は見えなくなり、歴史の中に葬られてしまいました。そして直後から空白の歴史が始まるのです。

中島さんのブログは、古代史への深い洞察と丁寧な史料分析がとても魅力的で。とくに、邪馬台国を「辰砂産地にある秘境の女王国」と捉える視点は新鮮で、歴史が単なる知識でなく物語として立ち上がってくるような感覚になりました。地理的なルートや文化的背景を織り交ぜた構成もわかりやすく、読むほどに古代の風景が目に浮かぶようです。