目次

古くから宗教文化が息づく日本

太平洋に浮かぶ島々の中でも日本は特異な存在です。3000余りもの膨大な数の島々から成り立ち、その島国では古代より特異な文化が培われてきました。ところが大陸から離れた島国であるにも関わらず、何故かしらきめ細かな儀式にあふれた宗教文化が、古くから随所で息づいていたのです。それらの宗教儀式は古代では、特に皇族ら上流階級の人々を中心として執り行われ、いつしか複雑な祭祀活動とともに、国家の礎が築き上げられていきます。

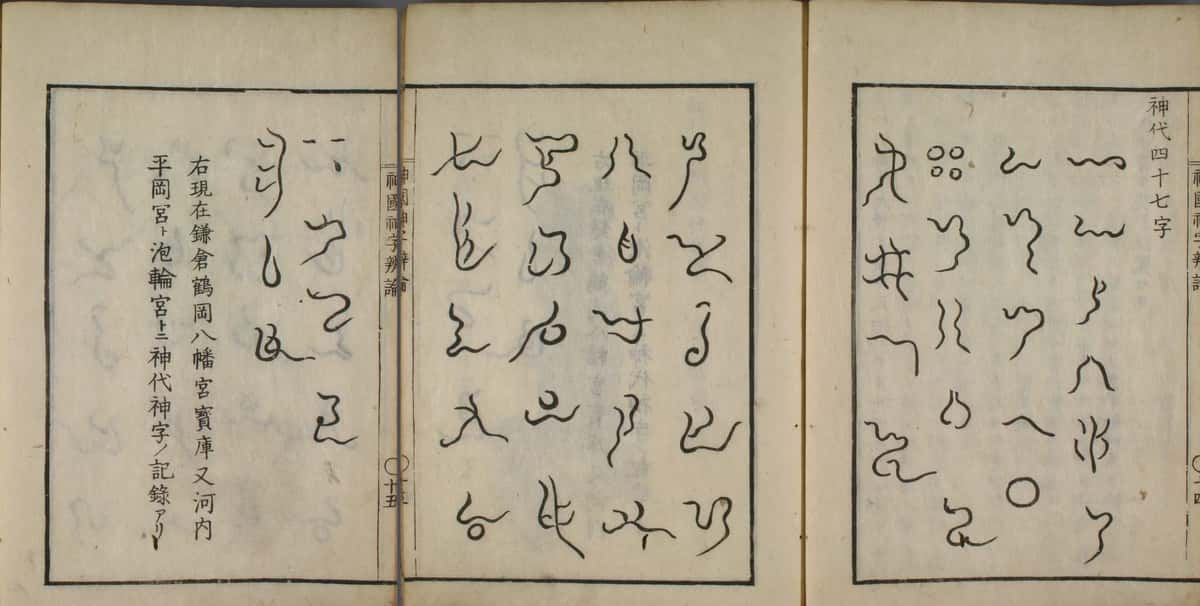

『神国神字弁論』阿比留草文字不思議なことに、宗教活動を担った祭司や、皇族を中心として国家の中枢にいた豪族らは、明らかに高度な教育を受けていたようなのです。文字の読み書きに限らず、優れた教養を身につけていたことから、神代文字や漢字などを用いた古文書などの文献が残され、その中にさまざまな出来事が記録されてきたのです。学校などの教育システムがなかった古代、如何にして人々は複雑な読み書きを学びながら、多くの文献を書き記してきたのでしょうか。

家系図は日本の伝統的な風習

古代から今日に至るまで温存されてきた文献の一例が、皇族や神道関連の家系などにおいて大切に保管されてきた系図の存在です。何故かしら、戸籍制度のような家系の歴史を残すという考え方が古くから日本にはありました。その背景には一族の家系と血統を重視するという伝統的な風習が潜んでいたようです。

籠神社本殿現存する系図の中でも歴史の古いものに至っては、9世紀のものとされる京都府宮津市の籠神社にまつわる「海部氏系図」や、「和気氏系図」のように1200年以上もの間、家宝として秘蔵されてきたものも存在します。系図の存在は血統の証であり、国政を担う古代の皇族や、宗教儀式を執り行う祭祀一族にとっては重宝されることになります。よって、それらの系図は世紀を超えて大切に収蔵されてきたのです。その最たる事例が、日本国天皇の系図です。

世界最古とも言える皇族の系図

世界最古ともいえる皇族の系図は、世界史の中でも貴重な存在です。その信憑性においては、今日まで様々な議論が交わされ続けていますが、いずれにしても日本という小さな島国において、古代より天皇家のルーツとなる民が存在したことは、史実として疑いがありません。

天皇家の一族は元来、神々を崇め祀る民でした。その信仰に纏わる儀式が列島各地に伝承され、至る所で祭祀活動が執り行われるにつれて、いつしか神社が全国各地に建立されはじめ、神々が祀られることになります。それらの宗教文化は歴代引き継がれることとなり、神社が列島内の各地に建立され続けた結果、その数は今日、八万社を超えています。

剣山お山開き神社の多くは格式高い建造物の様相を呈しており、中には2000年の時を超えるほどの由緒を誇る神社も存在します。これら日本古来の宗教文化に育まれてきた伝統的行事や多くの伝承などからは、世界に類を見ない奥ゆかしい古代日本の宗教文化の姿を垣間見ることができます。果たして、これらの仕来りや宗教行事のルーツは日本固有のものでしょうか。それとも外来のものであり、大陸に由来しているのでしょうか。

日本人のルーツは東南アジア?

古代日本の特異な文化にまつわるルーツの多くは、アジア大陸に由来すると考えられます。日本人の祖先は従来、大陸より北方領土を経由して南下してきたという学説が主流でした。しかし昨今のDNA解析技術や考古学研究の進化により、古代人は当初、南方諸島から海を渡って北上してきたことがわかってきました。

例えば、愛知県伊川津貝塚の縄文遺跡における縄文人の遺伝情報解析では、約8000年前のラオスの遺跡や約4000年前のマレーシアの遺跡で見つかった古代人の遺伝子に近く、同じグループに分類されることが判明しました(日本経済新聞2018年9月2日)。また、石垣島にある旧石器時代の遺跡として知られる白保竿根田原洞窟の人骨調査においても、古代の民は大陸から台湾を経由して船で渡ってきたと推定されました(日本経済新聞2016年7月2日)。さらには蛍光X線分析による古代ガラスの調査においても同様に、「日本の古代ガラスは、海上交易によって東南アジアや南アジアから運ばれた可能性が高いことが、科学的に実証できた」と結論づけています(朝日新聞2013年12月2日)。

これらの新しい研究成果により、縄文人の起源は東南アジア地域から渡来した集団に由来するという学説が裏付けされるようになってきたのです。その後、日本列島には大陸から弥生人も訪れることとなり、縄文人と弥生人がどのようにミックスされて、日本人となっていくか、そのプロセスがさまざまなDNA解析の研究によって証されつつあります。

日本列島を目指した渡来人

なぜ、古代社会において、多くの人々が大陸より海を渡って日本にまで渡来してきたのでしょうか?その動機付けは何だったのでしょうか?何が原動力となって、多大なるリスクを背負ってでも、列島に渡る決意をすることができたのでしょうか。

遠い昔、中国大陸では東方の海に浮かぶ島々の向こうには理想郷があり、「日の出ずる国」「長寿の国」と名付けられて、人々に語り継がれる時代がありました。その後、日本列島はアジア大陸の東方に位置するシルクロードの最終地点となり、動乱や迫害などの国難や大規模な災害が大陸にて生じる度に、多くの人々は大陸から日の出ずる東方へと向かい、時には海を越えて東方の島々へと移住していったのです。

特に奈良界隈はシルクロードの終点地点となる盆地であり、気候も温暖で、自然の資源にも恵まれていたことから、古代よりアジアからの渡来者が目指す中心地となりました。こうして何世紀にもわたり多くの渡来者が大陸から日本列島に渡来し、人々が列島内に拡散して各地に居住するにつれ、大陸の優れた文化がいつしか定着して列島固有の文化が培われていくことになります。

シルクロード長年にわたり、アジア大陸より渡来した人々がさまざまな文化を携えて国家の礎を築いた結果、日本は島国でありながら、世界で最もきめ細かで繊細な文化に溢れる歴史の道筋を辿ってきました。離島の文化というと、ごく一般的には漁業を中心とした社会を想像しがちですが、日本では漁業に限らず、古くから多岐にわたり、緻密を大切にする職人気質の文化が培われてきました。その結果、農産業や醸造、食材の加工などにはこだわりが随所に見られ、織物、陶器から建築様式に至るまで、あらゆる技巧において、世界最高峰とも絶賛されるまでの職人技が長年にわたり伝承され続け、今日まで磨き上げられてきたのです。これら優れた文化や技法のルーツには、大陸からもたらされた古代人の英知が見え隠れしているようです。

アジア大陸を起源とする日本の文字文化

特に文字の文化において、アジア大陸の影響は顕著でした。弥生時代後期、秦の崩壊を機に大陸から多くの渡来者が朝鮮半島を経由して日本列島を訪れ、最終的には列島各地に移住するようになります。そして数世紀にわたり150万人とも推測される大勢の人々が大陸より渡来し、必然的に日本列島は大陸文化の影響を大きく受けることになりました。

その結果、例えば飛鳥時代から奈良時代にかけて、国政に影響を与えるまで活躍した知識層の多くは中国の文化に精通する人々であり、実際には中国で教育を受けた後に渡来した知識人も少なくありませんでした。それ故、学校教育のなかった古代でも、歴史に名を残した多くの著名人は一応に、漢字を用いた文字の読み書きが流暢にできたのです。こうして文字の文化においては古代より漢字が重宝され、中国語にちなんだ漢文が文献においては事実上、国語のような存在にまでなりました。

イスラエル文化の影響を受けた中国

注目すべきは、日本の歴史に大きな影響を与えた中国大陸の背景に、実は西アジアの文化が深く絡んでいたことです。人類の歴史において、人が移住する流れはアフリカから西アジア、東アジアへと向かっていたことは周知の事実です。その流れに沿って紀元前8世紀、アジアのイスラエルで国家を失った民も、その多くがアジア大陸を東方へと向かい、中には日本列島まで到達した人々もいました。その結果、アジア大陸随所でイスラエル民族の集落が作られ、最終的にはシルクロードと言われる商人と旅人のための大陸横断道が大自然の中にできあがっていくことになります(参考文献:「失われた十部族の足跡、アビグドール・シャハン著)。

孔子燕居像(曲阜孔府蔵)古代より中国大陸では、西アジア文化圏との交流が活発に行われてきました。西アジアと中国はアジア大陸を共有する地続きですから、古代より多くの知識人が西アジアから東方へ向けて移住したと想定しても何ら不思議はありません。実際、中国の歴史に名を残した知識人の中には西アジア系の民が多く存在します。

人は見かけでは判断できないものの、孔子や秦の始皇帝の似顔絵を見ると、中国系とはかけ離れ、西アジア系の顔つきに見えます。また、中国西方にある西安の寺院の壁画に描かれている人物像の顔も、西アジア系に見えるものが少なくありません。これらは古代、多くの民が西アジアから東方へと移住した結果と言えます。

日本の歴史に絡む西アジア

実際、地中海沿岸にあるイスラエルからアジア大陸を東方に向けて移動した民は大変な数に上ったと推測されます。なぜなら古代、南北に分かれたイスラエル王国、双方が崩壊し、何百万人ともいわれる民が世界各地へと離散したからです。その多くがアジア大陸を東方へと移動し、各地にイスラエル人の集落を築いた結果、古代中国もイスラエル文化の影響を強く受けることになったと推測されます。こうしてアジア大陸と日本は、古代西アジアの国家、イスラエルからの渡来者の流れを受け止めつつ、その文化を歴史の流れの中で吸収し続けたのです。