目次

倭国の文化を証する中国史書

邪馬台国の存在は史実であり、古代日本史の中核となる重要な位置を占めています。その古代国家に関する情報は、中国大陸における清の時代に編纂された「二十四史」に含まれる史書の多くに「倭伝」として記載されています。後漢書」には「後漢書倭伝」、「晋書」には「晋書倭人伝」、「宋書」には「宋書倭国伝」、「梁書」には「梁書倭伝」、そして「隋書」には「隋書倭国伝」など、数々の史書の中に倭国、そして邪馬台国の記述が含まれています。その内容は多岐に渡り、女王国なる邪馬台国の場所だけでなく、倭国の文化などについても簡潔に記載されています。その内容は、政治、経済、地勢や気候など多岐にわたり、特に文化面においては食生活に至るまで、詳細に観察したものです。

例えば日本の学校教育でも良く知られている「魏志倭人伝」は、「二十四史」のひとつである「三国志」の倭人伝の中に含まれています。「魏志倭人伝」の記述には倭国及び倭人について、当時の知者が収集し、編纂した情報が客観的に数多く記載されています。これらの記述から、当時の倭国では漁撈が大変盛んであり、蚕が着物のために飼われていたことがわかります。また弥生時代前期、紀元前10世紀頃から普及し始めたと推測される稲作とともに、列島内で発展した食文化の様相を垣間見ることができます。さらには刀、矛、鏃、鏡などの青銅器や鉄器が用いられ、勾玉のような飾り物なども普及していたことが確認できます。

人口についての記述も極めて貴重であり、特定した地域に居住する民の数は、戸数を用いて数えられました。「三国志」が中国大陸における三国時代の歴史を記した正史として認知されている背景からしても、その内容についての信憑性はかなり高く、日本の古代史を知る上で、極めて重要な資料と言えるでしょう。これらの中国史書を頼りに、古代日本史の扉を開くことになります。

史書を読み取る際の注意事項

中国史書の倭人伝には、列島の地勢についても客観的に論じられ、方角や距離が具体的に記載されています。長い年月をかけて培われた古代の優れた天文学や地理学をベースに、それらの見聞記録の一環として綴られた倭国の地勢に関する多くのデータは、倭国の実態を知る上で極めて重要です。中国の識者による史書の記述内容には具体的な数字が記されているだけに、それらのデータをできるだけ、そのまま理解することが重要です。そこに記されている方角や、里数を用いたおよその距離など、つまるところ倭国の地勢を理解する手掛かりとなります。

中国史書を読みながら、倭国の地勢を理解するには幾つかの注意が必要です。まず、それぞれの史書は、長い年代を経てデータが収集され、それらが後世において改めて編纂されていることから、時折、記述内容に年代のギャップが生じ、該当する年代や、地域を特定することが難しい場合があります。少なくとも数百年にわたる時代において見聞されたことが、あたかも「今」、見ているかのように書かれているため、歴史の流れの中に浮かんでくる倭国の姿を幅広い視野をもって注視することが大事です。

また、編纂者が何をもって倭国と位置付け、言及しているかにも注意を払う必要があります。史書における倭人の観察記録は、その話題から察するに大変幅広い地域を網羅していると考えられます。長年にわたり中国の識者は、中国大陸の東方に浮かぶ殆どの島々が倭国の範疇と認識していたようです。南は南西諸島から北は本州を含む島々の集合体が、倭国の対象として考えられていたと想定されます。史書の記録によると、それらの島々に100余国が存在していたということですから、このような大局観を基に、倭国の全体像を捉えながら史書の記述を理解する必要があります。

魏志倭人伝が証する邪馬台国

中国史書の一つである「魏志倭人伝」には、倭国の邪馬台国に関する歴史的背景だけでなく、そこに辿り着くまでの旅の道すじについて、詳細が記されています。最初に倭国とはどういう国家であるかというイメージのまとめとなるコメントが記載されています。次に邪馬台国へのルートについての記述が続きます。史書の内容は、およそ以下の10項目にまとめることができます。さらに渡航ルート以外にも、倭国周辺の環境や地勢に関するコメントが複数記載されています。それらは「倭国の周辺環境」に列記しています。これら以外にも文化や年表についてまで、さまざまな記録が残されています。

果たして、これらを柔軟に解釈しながら、地図にデータを落とし込んで、古代の旅路を見出していくことができるのでしょうか。思いのほか、「邪馬台国への道のり」が見えてくるかもしれません。

倭国とはどのような国か?

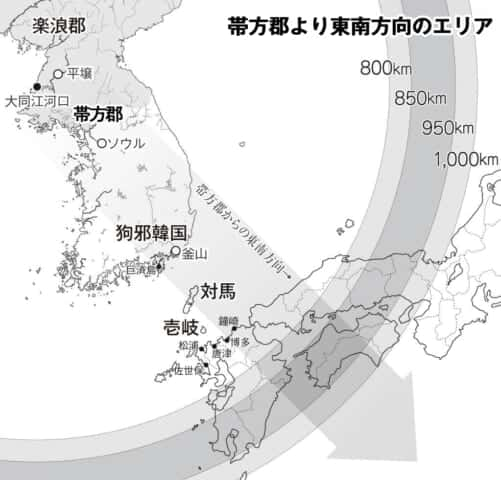

- 倭の人々は帯方の東南にあたる大海の中に住んでいる。

- 山や島によって国や村を作っている。

- 元々100余国に分かれていた。

- 今では30国に通訳を連れた使者が訪れる。

倭国に関する魏志倭人伝の記述は、その全体の境界線を明確にはしていません。日本列島の場合、北方は樺太を越えて大陸に繋がり、東方や南方の先には太平洋が広がっていることから、倭国の対象となる島々とそのエリアは限られており、明文化するには及ばないでしょう。また、海人族が中心となって島々を往来しながら各地に友好関係を築いていった古代の島民社会においては、今日の国境というような明確な線引きは必要なかったとも考えられます。大切なことは、集落同士の絆であり、民族同士の連帯感だったはずです。

邪馬台国への渡航ルート

- (帯方)郡より倭に行くには郡を出発してまず海岸に沿って航行して狗邪韓国に到着する。七千余里である。

- 一つの海を渡り千余里にして対馬国に到着する。

- 次に南へ海を渡り千余里で一大国(壱岐)に到着する。

- また一つの海を渡り千余里行って末盧国に到着する。

- 陸上を東南へ五百里すすむと伊都国に到着する。

- 東南に百里すすめば奴国に到着する。

- 東に百里すすめば不弥国に到着する。

- 南へ水行20日すすむと投馬国に到着する。

- 南にすすみ邪馬壹国に到着する。

- ここは女王の都であり、水行10日、陸行1か月かかる。

「魏志倭人伝」の記述内容から、九州北部の離島から本州まで、島々を網羅する集合体から成り立つ倭国の姿が浮かび上がってきます。その中心となる国家として台頭したのが邪馬台国です。史書が証している邪馬台国のイメージは明確です。それは一言でまとめると「秘境の地」です。邪馬台国とは朝鮮半島から海を渡り、対馬、壱岐を渡って九州に到達した後、再び20日間渡航し、さらに海や川を10日間船で渡り、そこから陸地を歩いて1か月もかかる場所にあったのです。邪馬台国が大陸から遠く離れた「秘境の地」にあるということに気付くことが、「邪馬台国への道のり」を見出す鍵となりそうです。

邪馬台国の位置と周辺環境

- 女王国の北側の国々は戸数や道のりを記載できるが、それ以外はわからない。

- 女王国の南には狗奴国がある。

- 帯方郡より女王国に至る間の距離は一万二千余里。

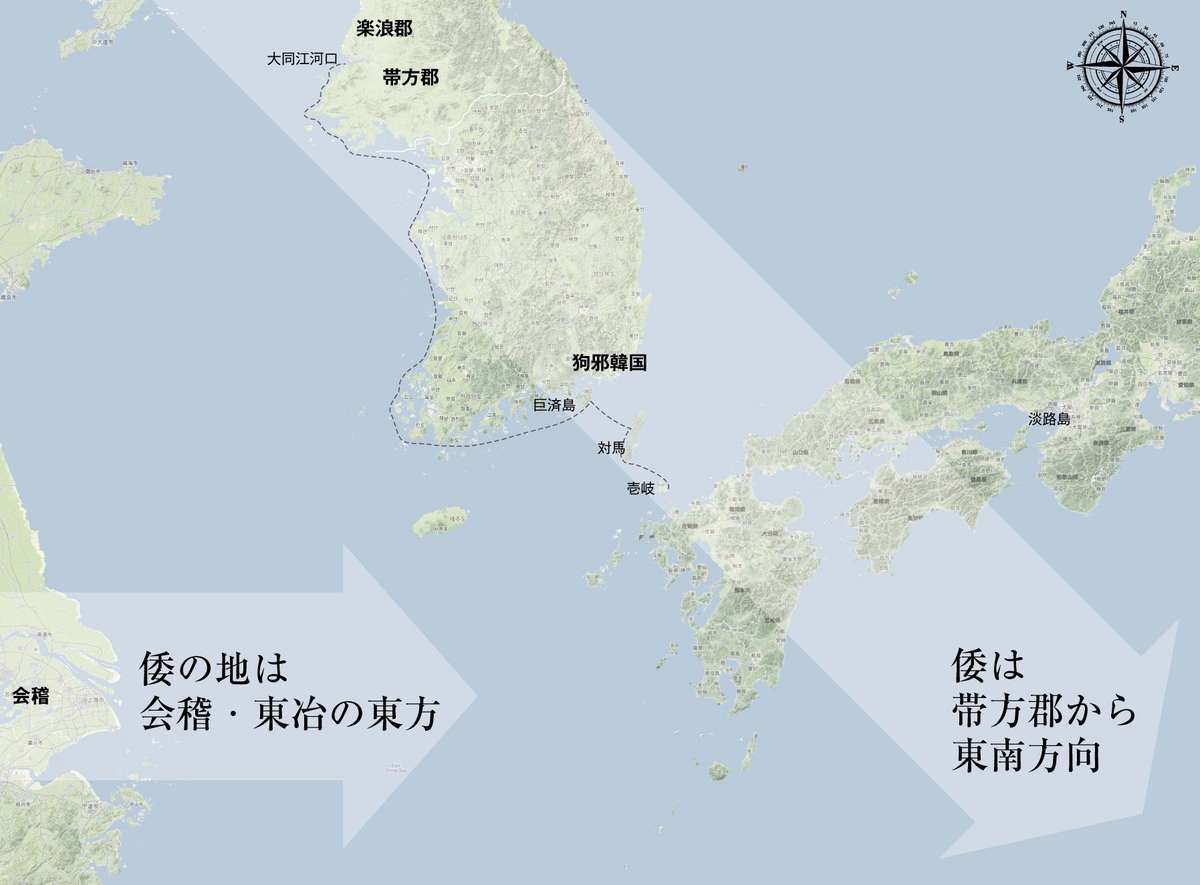

- 倭の地はちょうど会稽、東冶の東方の海上にある。

- 女王国の東へ海を千余里渡ると国がある。

- 南には朱儒国があり四千余里。

- 侏儒国から船で東南へ1年で裸国、黒歯国に至る。

- 島々を経めぐると五千余里程。

これら「魏志倭人伝」に記されている地名や距離を参考に、果たして邪馬台国を地図上にプロットすることができるのでしょうか。その糸口となるのが、短里の解釈です。中国史書の地理データを参考に、倭国の国々を地図上にプロットすることを試みる際、短里の距離を何メートルに解釈するかが極めて重要な要素となります。短里の距離が明確になるだけで、史書の記述がわかりやすくなり、ごく自然に「邪馬台国への道のり」が浮かび上がってくるはずです。

「魏志倭人伝」は、九州の離島から本州まで広がる倭国の島々を念頭に、その中心地となる場所が邪馬台国であることを語っているようです。帯方郡より「一万二千余里」という距離は、短里を70~76mと想定すると840~912kmとなり、邪馬台国のエリアが見えてきます。また、「東へ海を千余里渡る」と記載されているのは邪馬台国が島の中に存在するだけでなく、その東岸から70~76km東方にはまた、陸地があり、国があることがわかります。また、邪馬台国がある島の南方四千余里、280~300km先には侏儒国と呼ばれる島も存在しました。つまり邪馬台国の周辺は、海を経て東方にも南方にも島々が存在したのです。

「島々を経めぐると五千余里」という表現は、島を一周するというよりもむしろ、瀬戸内海を東西の端まで行き来する航海路のイメージに該当すると考えられます。下関から淡路島まで瀬戸内海の島々を経由して東方へ向かうと、およそ370kmになります。短里を70~80mとすれば、五千余里は350~400kmに相当し、データが合致します。

「会稽東冶」の東方の海上とは?

「魏志倭人伝」には倭国の地が会稽東治(かいけいとうち)の東方と記されています。東治の「治」を「冶」として会稽東冶(とうや)とする説もあります。「魏志倭人伝」の現存する写本には「東治」と書かれているものが多い反面、「後漢書」の東夷伝では「会稽の東冶の東」という記述も見られます。そのため、「魏志倭人伝」が含まれる「三国志」では本来「東冶」と書かれるべき字が誤記された可能性が高いとも言われています。写本や刊本の系統などによって文字が異なるため、どちらが正しいかは定かではありません。2つの書き方があるという前提で、会稽東治の位置を検証します。

古代中国の行政区を振り返ると、「東治県」という行政区は見当たりません。しかし「東冶県」ならば会稽郡に実在するため、「会稽東冶」が本来の表記と想定すると、東治県は現在の福建省福州市になります。その東方には太平洋の先に琉球諸島が広がります。しかしこれでは「魏志倭人伝」に記載されている倭国の内容とは辻褄が合いません。また、会稽山のある浙江省(せっこうしょう)紹興市(しょうこうし)付近が会稽東治という説もあります。その場所は上海の近く、寧波市の西方に当たり、福建省よりもかなり北になります。それでも会稽山から東方は屋久島などの南西諸島の島々にあたるだけなので、「魏志倭人伝」の記録との整合性が難しいようです。東の解釈を真東ではなく東北東と解釈するしかありません。2つの説はいずれも東方に倭国を望むことができないことから、中国史書の記述は誤植ではなかったかという説さえ生まれてくるのです。

会稽東治の場所には新説もあります。会稽東治を会稽の東にある治所と理解する考え方です。そして候補に挙がったのが、江蘇省(こうそしょう)宿遷市(しゅくせんし)の下相とも呼ばれる地域です。宿遷市は魏の時代、行政の中心となる郡治として機能していました。そして2006年、下相に城跡が発掘され、城壁の構造までわかったのです。よって下相を古代の治所とし、東の治に比定するのです。この説に従って東方を見ると日本列島の四国があたり、東方に倭国があるという史書の記述を文字通り理解できるようになります。しかし城跡が会稽の治所とみなされる記録は確認できません。また、宿遷市の下相は、これまでの会稽の地として考えられてきた浙江省紹興からも、かなり距離が離れています。よって、慎重な判断が必要です。

いずれにしても、会稽東治とは中国大陸内に存在し、そのおよそ東の方に倭国が存在した、ということに変わりありません。そして東治の東とは、真東のような厳密な意味合いの言葉ではなく、おぼろげに遠い海の向こう、東の方向に倭国がある、という意味で用いられたと考えられます。

「魏志倭人伝」の和訳

邪馬台国とは

倭人は帯方の東南、大海の中に在り、山や島によって国や村を為す。もとは百余国。

漢の時、朝見する者有り。今、使訳が通ってくる所は三十国。

邪馬台国への渡航ルート

郡より倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を歴て、しばらく南に、しばらく東に進み、

その北岸の狗邪韓国に到る。七千余里。初めて一つの海を渡り、千余里にして対馬国に至る。その大官は卑狗といい、副は卑奴母離という。

居する所は絶島、広さは四百余里ほど。土地は山が険しく深林多し。道は禽鹿が通る径の如し。

千余戸有り。良田が無く、海産物を食して自活し、船に乗って南北から穀物を買っている。

また、南に一海を渡ること千余里、名は瀚海といい、一大国に至る。官もまた卑狗といい、

副は卑奴母離という。

広さはおよそ三百里四方。竹、木、草むら、林多し。三千ばかりの家有り。少々田地有り。

田を耕すも食糧が不足し、対馬と同じく南北から穀物を買っている。また、一海を渡ること千余里、末盧国に至る。四千余戸有り。山海に沿って居す。

草木茂り盛えて行くに前人を見ず。魚や鰒を捕るのを好み、水の深浅に関係なく、皆潜ってこれを取る。

東南に陸行すること五百里にして伊都国に到る。官は爾支といい、副は泄謨觚、柄渠觚という。

千余戸有り。世々王有りて、皆、女王国に統属す。郡使が往来し常に駐する所なり。

東南、奴国に至ると百里。官は兕馬觚といい、副は卑奴母離という。二万余戸有り。

東に行き、不弥国に至ると百里。官は多摸といい、副は卑奴母離という。千余家有り。南して投馬国に至る。水行二十日。官は弥弥といい、副は弥弥那利という。五万余戸。

南して邪馬壱国に至る。女王の都とする所なり。水行十日、陸行一月。

官は伊支馬有り。次は弥馬升といい、次は弥馬獲支といい、次は奴佳鞮という。七万余戸ばかり。

邪馬台国の周辺環境 (抜粋)

女王国より以北は、その戸数、道里の略載を得べきも、その他周囲の国は遠くして絶へ、詳細は得れず。

次に斯馬国有り。次に巳百支国有り。次に伊邪国有り。次都支国有り。次に弥奴国有り。

次に好古都国有り。次に不呼国有り。次に姐奴国有り。次に対蘇国有り。次に蘇奴国有り。

次に呼邑国有り。次に華奴蘇奴国有り。次に鬼国有り。次に為吾国有り。次に鬼奴国有り。

次に邪馬国有り。次に躬臣国有り。次に巴利国有り。次に支惟国有り。次に烏奴国有り。次に奴国有り。

ここは女王の境界の尽きる所なり。その南に狗奴国有り。男子が王と為る。その官は狗古智卑狗有り。女王に属さず。

郡より女王国に至るは、一万二千余里なり。その道里を計ると、まさに会稽東冶の東にある。

真珠と青玉を出す。その山に丹がある。

卑弥呼が君臨する女王国 (抜粋)

その国、本はまた男子を以って王と為す。住みて7~80年で倭国は乱れ、相攻伐して年を歴る。

そこで一女子を共に立て、王と為す。名は卑弥呼という。鬼道を行い、大衆を惑わす。

年をとり、夫は無い。男弟が国を治めるのを助ける。女王国の東、海を渡ること千余里にして、また国有り。みな倭の種なり。

また、侏儒国有り、その南に在る。人の長は三、四尺。女王を去ること四千余里。

また裸国、黒歯国あり。またその東南に在り。船行一年で至る。

倭の地を参問するに絶えて海中の洲島の上に在り。或いは絶へ或いは連なり、周旋およそ五千余里なり。

Wharton class of ’81 の寺田紀之と申します。素晴らしい研究成果と拝読しております。

ウエツフミの古文書(古事記に酷似しており、古事記より詳しい)には、豊後のウガヤフキアエズ王朝の歴代の王が記載されていますが、卑弥呼に該当する王名が見当たりません。またAD150年頃、九州の大飢饉により、ウガヤフキアエズ王朝は豊後から奈良の吉野山に遷都したとのこと。これが事実であれば、邪馬台国は、九州でも近畿でもなく、別の場所、四国あたりに、ウガヤフキアエズ王朝と併存していたのではないかと思っております。四国と邪馬台国は無縁のように思えますが、讃岐の奥3号墳から、三角縁三神五獣鏡(魏鏡)が出土していま。四国周辺と魏が交流を持っていた形跡がありますので、邪馬台国四国説の信憑性は、かなり高いと思います。

邪馬台国が四国に存在した、という根拠は主に3点挙げられます。まず、若杉山遺跡の発掘調査から、日本最古、かつ大規模な辰砂工場が徳島県の若杉山にあったことが確認されたことです。邪馬台国の存在は辰砂の掘削に絡んでいることから、地理的にも近いことが想定されます。

また、中国史書の記述から察するに、邪馬台国の立地条件は秘境の地、かつ、陸地から徒歩で1か月もかかる山奥の場所、ということが想定されます。その条件に見合う場所は四国にしか見つかりません。奈良界隈はほぼ無防備の盆地であり、海辺からあまりに近すぎます。九州は中国に隣接する島であり、秘境とは考えづらいほど、距離感が短いです。

3番目の理由は、邪馬台国が台頭する直前の時代、元伊勢御巡幸を通して神宝を携えながら倭姫命が伊勢の地までたどり着きましたが、その80余年にわたり御巡幸された元伊勢の地が、すべてレイライン上で四国の剣山に結び付いていることがあげられます。それは神宝と剣山が紐づけられていることを示唆しており、巧みな古代の知恵を用いて、御巡幸の最終目的地、すなわち神宝の秘蔵場所が四国剣山であることを暗黙にうちに証していると考えられます。よって、四国剣山周辺に神宝が持ち運ばれたと想定することにより、その山頂で神がかりになった卑弥呼がいつしか頭角を現し、国家勢力となるまで国が発展していくことになったと考えると、つじつまがあいます。