邪馬台国につながる周辺の小国家

卑弥呼を国家のリーダーとした山上国家、邪馬台国が台頭した時代、日本列島の各地では、豪族の統治による集落が徐々に勢力を増し、地域に影響力を持つようになりました。そしていつしか列島各地で、豪族による小国家が産声をあげたのです。それらの国々の中には当時、多大なる影響力を周辺諸国に与え始めた邪馬台国に敬意を払い、その女王のお告げに聞き従うことを重視した国も少なくありませんでした。そして短期間のうちに、多くの小国家が倭国の聖地として認知された邪馬台国と密接な関係を持つようになります。

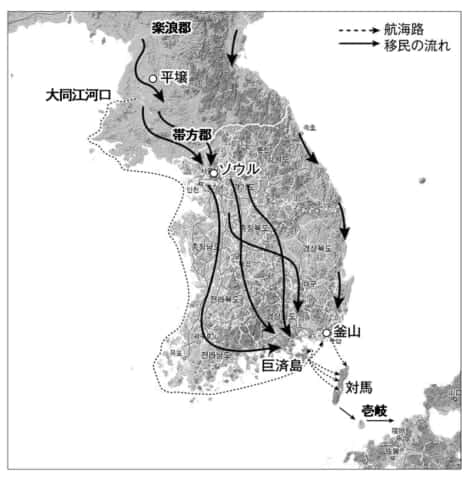

邪馬台国のリーダーである卑弥呼がシャーマニズムとも言える宗教観をもって民を先導し、山上国家が大国化するにつれ、その名声は大陸にも伝え渡ります。その結果、大陸からは使節が列島を訪れ始め、倭国への移住を目指す渡来者も増加したことから、九州北部から瀬戸内の東南方向を指す旅路は徐々に発展しました。そして平野部においては、必然的に小国家が次々と興されたのです。その背景には経済力をもった豪族の台頭と、膨大な数に上る大陸からの渡来者の存在がありました。そしていつしか末盧国、伊都国、奴国などの小国家が生まれ、宗教的なメッカとして君臨した邪馬台国の統治下におかれることになります。その史実が魏志倭人伝などの中国史書に記されています。

末盧国の東南方向に存在した伊都国

「魏志倭人伝」などの史書の記述によれば、それらの小国家は邪馬台国も含め、朝鮮半島にある帯方郡から見て東南方向に存在しました。渡来者が朝鮮半島を出発して邪馬台国へと旅立つ際、まず南方にある対馬、壱岐へと向けて航海したことから、壱岐を出発した後、どこかで旅の方向を東方に変えたと推測されます。九州北部の末盧国に船で到着した後も、邪馬台国を目指す東南方向への旅路は続き、伊都国、奴国へと繋がります。こうして邪馬台国への旅の舞台は、玄界灘の海から九州北部の陸地へと移り変わります。

東南陸行五百里到伊都國

「魏志倭人伝」より

官日爾支 副日泄謨觚柄渠觚

有千餘戸 丗有王 皆統屬女王國

郡使往来常所駐

東南に陸行すること五百里にして伊都国に到る。

官は爾支といい、副は泄謨觚、柄渠觚という。

千余戸有り。世々王有りて、皆、女王国に統属す。

郡使が往来し常に駐する所なり。

邪馬台国の女王、卑弥呼に統属した伊都国は、北は海、南は山に挟まれ、九州の北部から東部、そして南部へと往来するには不可欠な陸上交通路の要所にありました。よって人口の少ない小規模国家ながらも、倭国では極めて重要な位置付けとなり、卑弥呼に従う国々の中でも、大陸に向けた公的な玄関としての役割を果たしました。それ故、大陸からの渡航者は対馬、壱岐から末盧国を経由した後、まず、女王が統治する倭国の伊都国を目指し、そこに宿泊したのです。中国史書には諸外国の高官らが倭国を訪ねる際、まず、伊都国に滞在していたことが明記されています。

伊都国へ繋がる古代の陸路

では、末盧国から伊都国へは、どのように旅をしたのでしょうか。邪馬台国への道の途中にある倭国の入り口、末盧国は鐘崎港という前提で推測すると、その後に続く陸路の道筋が見えてきます。九州北部は、その西側では唐津から松浦、佐世保にかけて丘陵が続き、村落が発展しそうな平地がほとんど見当たりません。しかし鐘崎・宗像周辺から邪馬台国への道筋を想定すると、そこから東方へ向けて今日の北九州八幡への陸路が存在し、さらに九州の東岸まで繋がっていることがわかります。鐘崎、宗像の地域から北九州八幡を経由して東海岸までを行き来する古来の道があったからこそ、神功皇后の伝説は九州北部から東海岸沿いの大分方面にかけて、これまで多く語り継がれてきたのではないでしょうか。

地図上を鐘崎港から宗像を経由して東の方向に追っていくと、九州の東岸沿いにある周防灘までの直線距離は40kmほどです。つまり2日も費やすことなく、陸地を通って九州の東岸まで歩いて到達できたのです。北九州の海岸沿いは多くの岬や入り江によって複雑に入り組んでいる半面、陸路については平坦な土地が多く、徒歩で旅をしやすい環境にあったと言えます。よって、古代でも陸路がふんだんに活用されたと推測されます。その道筋に伊都国が存在したと考えられます。

玄界灘を行き来する航海路

倭国では陸地に限らず海路も通じていて、船による東西間の行き来が行われていました。鐘崎が発祥の地であると言われている海人は、北九州の玄界灘界隈だけでなく、そこから朝鮮半島や日本海沿岸、そして瀬戸内海方面、さらには今日の近畿地方を超える地域まで行き来していたのです。こうして海人文化は早くから瀬戸内海周辺の地域にも広がることになります。それ故、鐘崎、宗像から東南方向へ向かうには、陸路に限らず、船を用いても移動できました。

中国史書によると、伊都国は末盧国の東南方向にありました。よって末盧国を鐘崎と比定すると、鐘崎に続く伊都国の先には、九州東海岸や大分の緒方町志賀にある綿津見神を祖とする安曇族の一大拠点とも、陸地で繋がる東南のルートが見えてきます。また、九州東海岸には鐘崎から船に乗って行くこともできました。つまり、対馬や壱岐などの離島を経由して末盧国へと向かうと、そこからは北九州八幡や大分方面まで陸地を通るだけでなく、船を用いる海路も出来上がっていたのです。邪馬台国への道筋が見えてくるようです。

古代九州における人の流れは、大陸から渡来する人々を中心に、安曇族などの豪族を含め、九州北部から東海岸の大分沿岸まで広がっていたと考えられます。それ故、九州には日本最古の神社の一つとして知られる宗像大社だけでなく、大分には八幡さまの総本宮である宇佐神宮も建立されました。宇佐神宮の建立は8世紀ですが、祀られている八幡大神は応神天皇のご神霊と語り継がれており、その歴史は邪馬台国の時代と同じ3世紀まで遡ります。こうして邪馬台国へ向かう途中のルートにある鐘崎・宗像と北九州八幡、大分の宇佐は、深い繋がりを持つことになります。

「国生み神話」から古代史を紐解く!

これら古代の舞台を考察するにあたり、最も参考となる文献が古事記や日本書紀などの史書です。古くから日本列島における人の流れが、九州から瀬戸内海沿岸を介して淡路島や近畿地方まで広範囲に広がったきっかけを、古事記や日本書紀に記載されている国生み神話に見出せます。それは単なる空想話の伝承ではなく、アジア大陸から訪れた渡来人が、日本列島の地理的要因を検証し、移住先の島々を見定めた後、渡来人の移住が始まるプロセスを象徴的に記述して編纂されたものだからです。国生み神話は古代史を理解するうえで大変重要なものなのです。

海人が古代から活用した航海路には、淡路島周辺を基点とする近畿地方から西に向かうルートと、朝鮮半島から対馬、壱岐などの離島を経由して鐘崎・宗像を中心とする北九州へと向かうルートがありました。それらを結ぶ瀬戸内海から九州東海岸と鐘崎、宗像までを行き来する航路も活発に利用され始めたと考えられます。そして朝鮮半島と倭国を行き来する人の流れが増大するにつれ、玄界灘と東海岸を結ぶ安全な陸路が主要交通ルートとして重宝されたのです。その後、北九州の人口が増えるに従い、壱岐から肥前の方面に向かう航海路も含め、頻繁に活用されました。

朝鮮半島を経由して渡来する古代の民

朝鮮半島から鐘崎・宗像までの航路は、史書に記載されている対馬と壱岐を経由した主要航路だけでなく、朝鮮半島の最南端にある今日の釜山近郊から対馬の鰐浦、そして沖の島から大島までをほぼ一直線に玄界灘を渡る航路も存在したと想定されます。それは朝鮮半島から最短距離にて鐘崎・宗像まで到達するという航路でもありました。大陸系の豪族をはじめとする多くの渡来人を迎え受ける拠点として、古くから宗像三社が鐘崎港のそばに建立され、古代より倭国の聖地として認知されていたのです。

そして宗像、鐘崎から東南に向かって伊都国に移動する陸路は、必然的に行き来が多くなり、いち早く古代の旅人に周知されるようになります。九州の東岸、瀬戸内に面している方向には、鐘崎から船を用いて向かうこともできました。しかし玄界灘の東方にある響灘は小倉、福岡、長州の中間にあり、重要な海上交通路ではあるものの、潮の流れが速く、暗礁も多いために難破船が後を絶ちませんでした。よって玄界灘に続く海の難所を避けるためにも、末盧国の玄関である鐘崎港に着岸してからは、陸路を通じて九州の東海岸に向かうのが、古代社会においては常套手段であったはずです。それ故、「魏志倭人伝」には末盧国から陸路を用いて伊都国へ向かったと記されているのです。