縄文人のルーツを明かす最新のDNA研究

最新のゲノム情報の解析から、日本人のDNAにはアジア大陸で暮らす民族とは異なる特殊な要因が含まれることがわかってきました。日本人のルーツに絡む縄文人のDNAが、遠い昔、東南アジアに居住していたホアビニアン民族のものに酷似していることが確認されたのです。その結果、後に縄文人と呼ばれる人々は、主に東南アジアを経由して日本に渡来してきた可能性もあることがわかってきました。では、縄文人の正体とは、何なのでしょうか。

遠い昔、現生人類はユーラシア大陸を東方へと移動してきたことが知られています。その中には大陸の太平洋岸まで横断し、最終的に日本列島まで渡来した集団が存在しました。それらの現生人類が縄文人のルーツとなり、長い年月をかけて日本列島に古代集落を形成し、原始的な文化圏を作り上げてきました。それが縄文文化の始まりと考えられます。昨今のDNA解析では、そのルーツを探るために研究が続けられています。

縄文社会に合流する弥生人の存在

その後、弥生時代に入ると、大陸から日本に渡る人々が増加し、長い年月をかけて新しい文化が芽生え、古代社会が徐々に発展することになります。大陸から日本列島まで渡来してくる人々の中には、稲作のノウハウなど、それまでになかった新しい文化や技術などを携えて来る人が少なくありませんでした。それらの新しい世代の渡来者は、後に弥生人と呼ばれるようになります。こうして縄文人は弥生人と交流を深めていくこととなり、共に、日本人のルーツを形成することになるというのが定説です。

しかしながら、現代日本人は、居住する地域によって異なるものの、およそ1割から3割前後の人々しか、縄文人のDNAを持っていないと推定されています。また、弥生人に関連するDNAを検証して縄文人のDNAと合わせてみても、日本人のDNAのおよそ半分前後しか解明できないようなのです。

これらのデータから日本人のルーツには、縄文人と弥生人のほかに、第3の渡来者の波があったことが推測されるようになりました。しかもその第3の波とは、とてつもなく大規模な民族移動に結び付いているようであり、その想定なくしては、古代社会における人口の急増を説明することができないこともわかってきました。果たして、膨大な数にのぼる大陸からの渡来者は存在したのでしょうか。それとも人口の急増の理由は、他に原因があるのでしょうか。

人口増の原因となる古代社会の要素

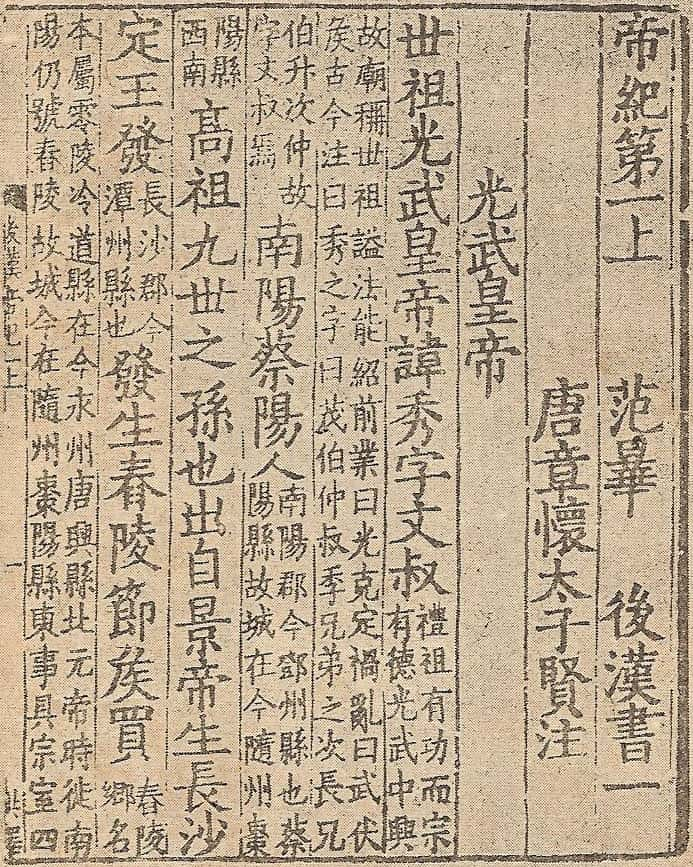

『後漢書』南宋の紹興年間の版本古代の渡来人は、日本列島に稲作や農耕などの大陸文化を携えてきただけでなく、その食生活とライフスタイルにより、日本人の平均寿命も比較的長くなったようです。中国の三国志や後漢書などの東夷伝の記述によると、倭の国は「長命の者が多く、百余歳にまで至る者も大変多い」と記載されています。縄文人は短命であったとも言われていますが、アジア大陸より日本列島へ渡来した人々は寿命が長い分、出産適齢期も延びて、それ自体も人口増加の要因になったと考えられます。

さらに東夷伝には、「大人はみな4~5人の妻をもち、その他の者でも2~3人はもっている」と記載されています。人類学研究に基づくシミュレーション検証の結果から、古代社会においては一夫多妻制のような複婚制度の方が、確実に人口が増加することがわかっています。縄文時代でも複婚制をとる家族が珍しくなかったことが、考古学的検証からも判明しています。そして渡来者による一夫多妻制の普遍化は、出生力の更なる向上に繋がり、これも人口増加の要因となったに違いありません。

ところが弥生時代後期から古墳時代にかけての人口の急増は、とてつもない規模に膨らんでいて、古代農耕社会における出生率や生涯出生数、平均寿命などから割り出された増加率では到底説明できないのです。

人口の増加率から垣間見る渡来人の規模

国立民族学博物館の小山名誉教授によると、日本列島における縄文晩期の推定人口は76,000人です。それから奈良初期にかけて、列島の人口は約60倍の450万人となり、実際は500万人を超えるまで急増していたのではないかという説もあります。また弥生時代後期の西暦200年頃、日本の人口はおよそ60万人と推定されています。それから500年後の奈良時代では、人口が7.5倍という膨大な数になっているのです。大陸からの渡来者の数がどの位の規模であったかを推測するために、人口の年平均増加率を検証する必要があります。

縄文時代、0.1%程度であった人口の年平均増加率は、古代社会における生活環境の変化により、少なからず上昇し続けたと考えられます。しかし問題はその割合です。さまざまな好条件を想定したとしても、縄文時代に限らず、平安時代の人口平均増加率も、およそ0.1%台に留まっていたことがわかっています。

歴史人口学の研究によれば、これまで考えられてきた生活様式の変化や家族構成などの要因を前提に、弥生時代の年平均増加率を推定すると、最大でも縄文時代の2倍にあたる0.2%となります。その0.2%という人口平均増加率をもっても、弥生時代後期から古墳時代、そして奈良時代初期に急増した人口とは300万人近くかけ離れ、辻褄が合いません。いずれにしても、弥生時代後期から奈良時代にかけて、日本列島内の人口が突如として7~8倍に急増するということは考えづらいのです。

この急激な人口増加は、古代農耕社会における出生率や生涯出生数、平均寿命などから割り出された増加率では到底説明できません。その数字のギャップを埋めるエポックメーキングな出来事が、大陸から日本に移住してきた渡来者による大規模な民族移動です。

日本へ渡来者が100万人流入したか!

日本列島における急激な人口増加を説明するためには、膨大な数に上る大陸からの渡来者を想定する以外に術がないようです。歴史人口学の研究によると、弥生時代後期から古墳時代、そして奈良時代に向けて、100万人ほどの渡来者が日本列島に移住してきたと想定せずには、8世紀の450万人から500万人にもなる人口数の推移を説明することができないと言われています。また、人口の増加率を0.1%という数値を前提にした検証では、100万人の渡来者を想定するだけでは奈良時代の人口に足りないことから、実際には150万人ほどではないかという説もあります。もはや渡来者の存在なしには、「日本人」の起源にも関わる祖先の存在そのものさえも理解することができなくなりました。

それだけの大勢の渡来者が日本列島を訪れ、日本人のルーツに絡んだとするならば、日本人の背景には正に、在来の縄文人と弥生人に加え、第3の渡来者の波があったことがわかります。その結果、縄文人と弥生人の占めるDNAの割合は徐々に減少することとなり、その分、新たに大陸から渡来してきた人々の影響を受けることになります。こうして日本列島にやってきた大陸からの新しい渡来者と共に、同じ島々で土地を分かち合い、ときには相互の混血も各地で進み、新しい日本人の姿が造られていったことでしょう。

100万人規模の大がかりな民族移動は、決して不思議な出来事ではありません。1990年、アフリカのルワンダ共和国にて勃発した紛争により、1995年までに総人口約680万人のうち、およそ3割に当たる200万人が難民となり、国外に脱出しました。2022年に始まったウクライナとロシアの戦争においても、3年近くの年月をかけてウクライナから650万人が国外に逃れたことが国連難民高等弁務官事務所より発表されています。

人類の歴史において、100万人単位の難民が国境を越えて移動する事態は、決して珍しいことではありません。ましてや日本の場合は何世紀にもわたり、多くの人々がアジア大陸より渡来してきたと想定している訳ですから、100万人を超える渡来者が存在したという結論になったとしても何ら不思議はありません。大陸から渡来した多くの人々によって、日本の歴史が動かされた時代があったことに気付かされます。