目次

民族の流れを中国史書の記述から追う

新天地への道のり

遠い昔、西アジアにルーツを持つイスラエルの民を中心とする大勢の人々が、アジア大陸を東へ向かい、時には船に乗ってアジア大陸の南岸を海伝いに移動し、いつしか東方の太平洋岸まで辿り着いたのです。中国の山東省、江蘇省を中心とするアジア大陸の東北部や太平洋沿いの地域を中心に拠点を置いた渡来人の中には、東夷として知られるようになった人々も存在しました。

中国史における西アジア人の貢献は計り知れないものがあります。東夷に限らず、中国史における多くの著名な政治家、宗教家、知者として活躍したリーダーの出自が、実は西アジアではないかと考えられる事例が散見されます。人類の発祥の地がアフリカであり、その東にあたる古代メソポタミアには大変優れた文明が古代から発展していたことからしても、人の流れはアジア大陸を西から東に向かっていたことに違いなく、中国もその影響を大きく受けながら歴史が育まれていったと考えられます。そして時を経て、人の流れは朝鮮半島に引き継がれ、日本にも人と文化の波が押し寄せることになります。

大陸との橋渡しとなる朝鮮

魏志倭人伝

日本の多くの文化遺産が、朝鮮半島を経由して日本に紹介されたことは周知の事実です。古代社会において朝鮮半島より日本に渡来する人々が徐々に増えるにつれて、頻繁に利用される交易路沿いにいつしか村落が発展し、日本と朝鮮間では文化交流が盛んになりました。古代社会においてその原動力となったのが、東夷の存在です。

もし、東夷が朝鮮半島を経由して日本に渡来したことが事実とするならば、その移動の軌跡が朝鮮の古代史にも残されているはずです。しかし、朝鮮の古代史に関する資料は多くないことから、ここでは中国史書の中に含まれる「東夷伝」の記述を参考に、東アジア史の流れを振り返りつつ、東夷の存在と朝鮮史や日本史との関係を検証することにします。

「東夷伝」によると、「倭の人々」である日本も東夷と呼ばれています。同時に、その「東夷の国では(まず)朝鮮が国を作った」と記されていることから、少なくとも朝鮮と日本には親密な因果関係があったことがわかります。「朝鮮」という名前自体も、「朝」は日の出を連想させる言葉であり、「東方にある日の出の地」を連想させる詩的な意味がある言葉とも解釈できることから、「朝鮮」には日の出ずる国「日本」という国名と同様に、東方の聖地を思う人々の願いが込められているようです。

それ故、大陸文化の橋渡しの舞台となった朝鮮の古代史に親しみ、東アジアにおける人の動きと文化交流の歴史を見据えることは、日本の古代史に関わる東夷の位置づけを理解する上でも重要です。

「東夷伝」が語る箕子朝鮮とは

紀元前108年頃の箕子朝鮮

「東夷伝」には「箕子の教化を受けた朝鮮」の歴史は、箕子(きし)が「殷の衰運を避けて朝鮮に移住」した前12世紀の殷王朝の時代までさかのぼり、それ以前の朝鮮については「何もわかっていない」と記載されています。司馬遷によって中国前漢の時代に編纂された史記によると、箕子は中国の殷王朝の出自とされています。しかしながら殷の衰運を避けているという史実を鑑み、また、農作や養蚕、織機をはじめ、民衆の規律までも民衆に教えていることから察するに、古代社会において極めて卓越した教養を携えていた識者であったと想定されます。よって、元来は西アジアにルーツをもつ民族の一人であったのではないでしょうか。

当時、殷の最北端に箕の国は位置し、その地域には多くの異民族が混在していました。それらの民族に対して、箕子は鋭い政治的な手腕をもって民を治めることができ、社会を教化することに努めたのです。それら箕子の功績は大いに認められることとなり、殷王朝の発展に寄与することになります。その後、箕子は一時期、箕の国にて幽閉されてしまいますが、殷の滅亡後、最終的には東方の朝鮮半島に亡命し、その北西部の大同江流域に国家を創設します。殷の遺民を率いて朝鮮へ移住した箕子は、そこで晩年を過ごし、引き続き民衆を教育しながら最終的には朝鮮国家を樹立させたことから、箕子朝鮮と呼ばれるようになりました。

箕子の特筆すべき点は、人々に法と掟を教えたことにあります。その結果、庶民が法に従うようになり、治安も乱れることなく、法国家は「七~八百年も続き、それゆえ東夷は、一般に穏やかに行動し、心に慎むことを慣習としている」と史書にも記されています。また、箕子が、「東夷」の諸種族の一つであると明記され、隋書列伝には、箕子の教化が「先哲の遺風」として「千年もの後にも絶えなかった」と記されていることも注目に値します。その卓越した「先哲」を習得した箕子の学識の背景には、西アジアのシュメール、およびイスラエル系の宗教文化や教育の影響が関与していた可能性があります。箕子朝鮮のルーツについては考古学的にはいまだに立証は難しいものの、今後の研究に期待が寄せられます。

朝鮮史の転換期となる秦の台頭と滅亡

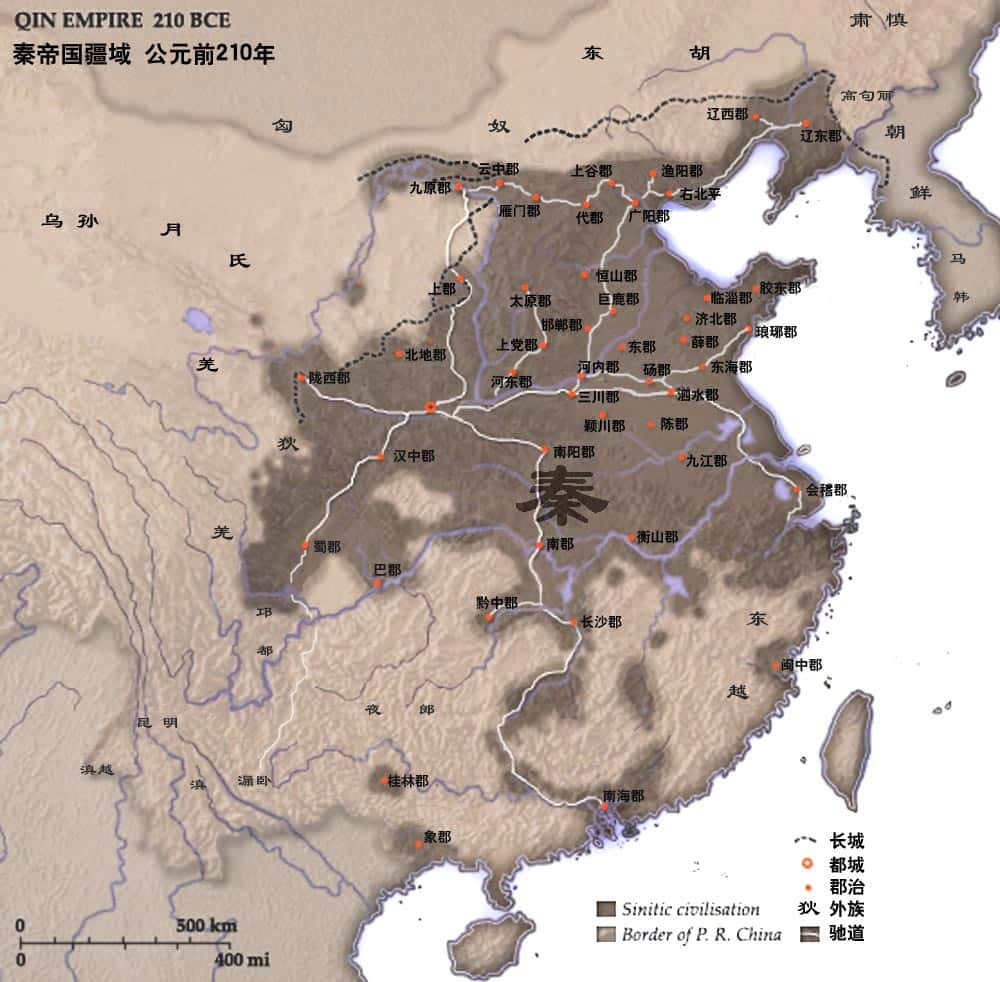

“紀元前210年全国統一時の秦”

by Kallgan, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

箕子の子孫によって統治された古代の朝鮮は、縄文時代の日本と同様に人口も少なく、人々がおよそ平穏に過ごした時代が長く続いたと想定されます。また、箕子朝鮮より南に位置する朝鮮半島の大半は原始林に覆われ、政治的にも空白の地でした。ところが秦の建国と滅亡を機に、その平和な朝鮮半島全土に大きな変化が訪れることとなります。

前221年、中国では秦国が、韓、趙、魏、楚、燕、斉の六国を併合して一大国家を形成しました。中でも太平洋岸沿いの遼西郡から遼東郡にかけて、中国と朝鮮半島の中間に位置した燕は、戦国時代には七雄の一つとして君臨し、中国史上、重要な位置を占めてきました。その始祖は中国周代の宰相、召公奭(しょうこうせき)であり、召族は宗教的伝統を誇る一門として、西方の祭祀権を王朝から委譲され、西史召とも称されました。よって、燕のルーツは祭祀色の濃い文化背景を持つ西アジアにあるのではないかと推測されます。ところが燕は秦によって滅ぼされ、併合されてからは事実上、国外における属国となります。そして隣接する朝鮮半島には官吏が派遣されるも、野放し状態となり、この燕から後の朝鮮王が誕生することになります。

その後、秦国は中国を統一するも、前207年、前漢の初代皇帝、劉邦(りゅうほう)によって滅ぼされてしまいます。秦の始皇帝に纏わるイスラエル・ルーツ説は以前からくすぶっています。その秦を滅ぼした前漢の初代皇帝となる劉邦は、東夷の拠点の一つである江蘇省の出であり、容姿も一見西アジア風で、顔が長くて鼻が高く、龍顔に立派な髭をしていました。また、劉邦の皇后である呂雉(りょち)の父は山東省の有力者、呂公であり、秦の時代に始皇帝を支えて政権をふるった呂不韋一族の流れをくんでいるとの指摘もあります。さらに呂不韋の出自はイスラエルのレビ族であり、始皇帝の父親ではないかという説もあります。秦国の崩壊が、つまるところイスラエル系同士の権力闘争に起因しているとするならば、大変興味深いことです。

いずれにしても秦国の崩壊は、多くの難民が東方へと逃避する結果となり、その多くが朝鮮半島へと向かったと推測されます。その結果、朝鮮半島では異民族同士による紛争が絶えまなく生じ、地域社会が分裂し、戦争の勃発と繰り返しにより、多数の小国家の様相を帯びてくることとなります。この混乱した朝鮮半島の動乱の中で、衛氏朝鮮が誕生します。

亡命人の坩堝となった衛氏朝鮮

“紀元前206年前漢の領域”

by 玖巧仔,CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)

前漢の初期、高祖として君臨した劉邦の周辺には権力闘争による殺傷事件が相次ぎ、中国の内政事情は混乱を極めました。遠隔地の統治は手薄となり、属国である燕国はさらに勢力を失います。さらに前197年、東方の朝鮮は遼東地域の境域外とされ、「遠くて守ることが困難」という理由から、燕の従属でありながら現実的には放置されたのです。

そして前195年には燕王の盧綰(ろわん)が匈奴に亡命し、燕国は政治的混乱に陥ります。秦の崩壊後、多くの民は4政変を逃れるために東方に向けて移住せざるをえなかった時期でもありました。それを天与のチャンスとして逃さなかったのが、朝鮮半島北部に衛氏朝鮮と言われる朝鮮王国を建国した衛満(えいまん)です。

前195年、史記によれば「燕国の人、衛満が亡命して朝鮮にわたり、王険城に都した」と記されています。そして燕の将軍衛満は1000名以上もの同志を連れて朝鮮に旅立ち、箕子朝鮮の王を排除して国家を樹立したことが伝えられているのです。これが衛氏朝鮮の始まりであり、朝鮮有史では、考古学的に立証できる最古のものであると考えられています。衛満の出自である燕の諸習慣も、箕子と同様に宗教祭祀色が強いことから、その出自においては東夷と関連している可能性を窺わせます。東夷の末裔と考えられる人物が政権を担う背景には、常に宗教的儀式や祭祀色の強い文化が絡んでいることは注目に値します。

衛氏朝鮮の滅亡

3世紀・朝鮮半島と帯方郡

しかしながら衛満は、箕子朝鮮の時代から培われてきた法やさまざまな規律の運用を軽視したことから、孔子の後の時代から継続してきた王朝との交渉や、その他、慣習を乱して漢の反感を買うことになり、前108年、右渠(ゆうきょ)の代に漢の武帝により滅ぼされてしまいます。

その結果、朝鮮は漢の植民地となり、楽浪郡をはじめとする漢4郡が置かれ、目先は地域ごとに分割されて政治支配されたかのように見えました。しかし実際の政情は困難を極め、領土の振り分けや政権の樹立においては権力の衝突による移転や廃止が繰り返されてしまったのです。その後、4世紀半ばまで朝鮮半島は混乱の最中、北は衛氏朝鮮の名残である楽浪郡、そして南は三国のルーツとなる馬韓、辰韓、弁韓の領域に分かれていきます。

この変動の激しい混沌とした時代の根底には、朝鮮半島を目指して各地から移動する東夷と、西方から訪れる多くの難民の存在があり、朝鮮周辺がまさに異国民の坩堝と化していたと想定されます。しかもその中には、朝鮮半島からさらに海を渡り、東の島々を目指して移動し続けた寄留者も存在したことでしょう。こうして朝鮮半島の情勢は目まぐるしく変わっていくことになります。

3世紀初頭には大陸では魏が興り、後237年から240年にかけて魏は大軍を派遣して楽浪郡を支配し、東夷も含め、朝鮮半島を治めることになります。しかしこの時点では朝鮮周辺に勢力を持っていた東夷の主力となる部族の姿はあまり見られなくなりました。何故なら東夷にルーツを持つ人々の多くは先代から言い伝えられてきた東の島々にある長寿の国、新天地となる日本へ渡航していたと考えられたからです。

二つの意味を内包する「東夷」の民族大移動

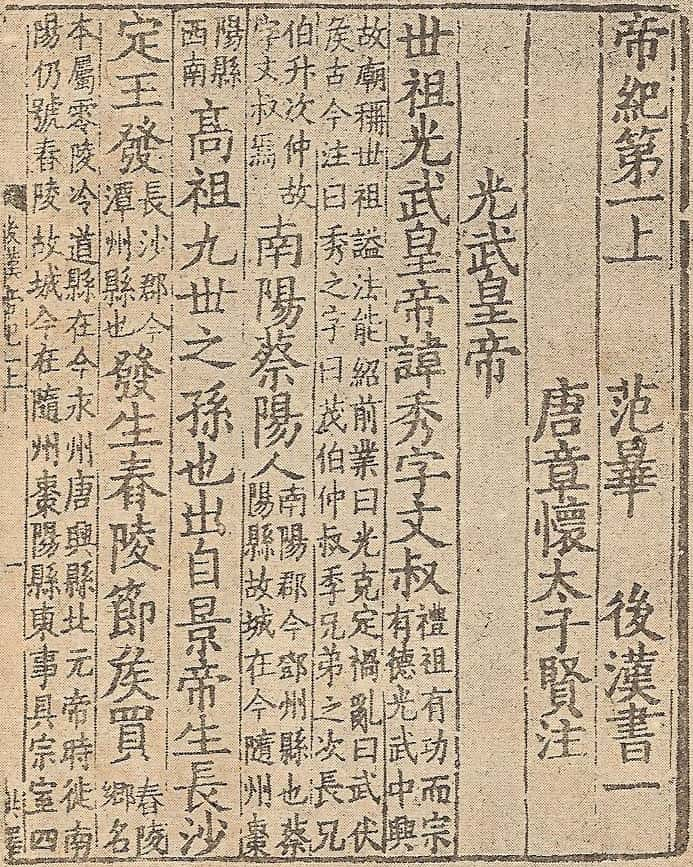

『後漢書』南宋の紹興年間の版本

中国の東北部から朝鮮半島に向けて大規模な民族移動があったことは、「東夷伝」の記述からも察知することができます。注目すべきは、中国史書で使われている東夷という言葉が、秦以前と、漢以降では、意味が変わることです。秦以前の東夷とは、主に山東省、江蘇省などの、中国北東部に居住する異国民を指しています。しかし漢以降の東夷は、朝鮮半島、および日本列島も含めた地域の異国人を指すようになり、その違いは「後漢書」などの前書きにも強調されています。

その背景には、中国の東北部に長年拠点を持っていた東夷がありました。秦国の滅亡を機に、東夷は民族移動したと考えられます。東夷が目指した方角はひたすら東方であり、大陸の太平洋岸沿いを一旦北上するも、北京周辺の燕国とも呼ばれる河北省から、満州として知られる遼寧省の地域周辺を通り、そこから朝鮮半島へたどり着いたと想定されます。この東夷の民族移動により、東アジア史の歴史は塗り替えられていきます。

「史記朝鮮伝」には、満(衛満)が衛氏朝鮮を設立した後、「故の燕・斉(山東省)からの亡命者」が続々と朝鮮を訪れるようになったことが記されています。さらに注目すべきは、「満から子をへて孫の右渠(ゆうきょ)に至ると、漢から招きよせられた亡命者はますます多くなった」という記述です。濊(わい)の国史が綴られている「濊伝」には、前漢の時代に中国が「大変混乱したので、燕・斉・趙の人々で(この混乱を)避けて移住したものが、数万人もいた」とも書かれています。これら亡命者の中には、東夷に属する人々が多く含まれていたと推測されます。

「濊伝」に記されている濊国の民族とは、その北の「高句麗と同族」です。さらに北方の扶余の国も「本来は濊族の地」であり、隣接する沃沮も王が「亡命者である」と公言していることから、濊と同族であると考えられます。よって、「後漢書」では東北朝鮮の中心を濊とみなしていたのです。その朝鮮、およびその東北部に向けて、前2世紀以降、大勢の移民が中国より押し寄せてくることになります。

日本への民族大移動の始まり

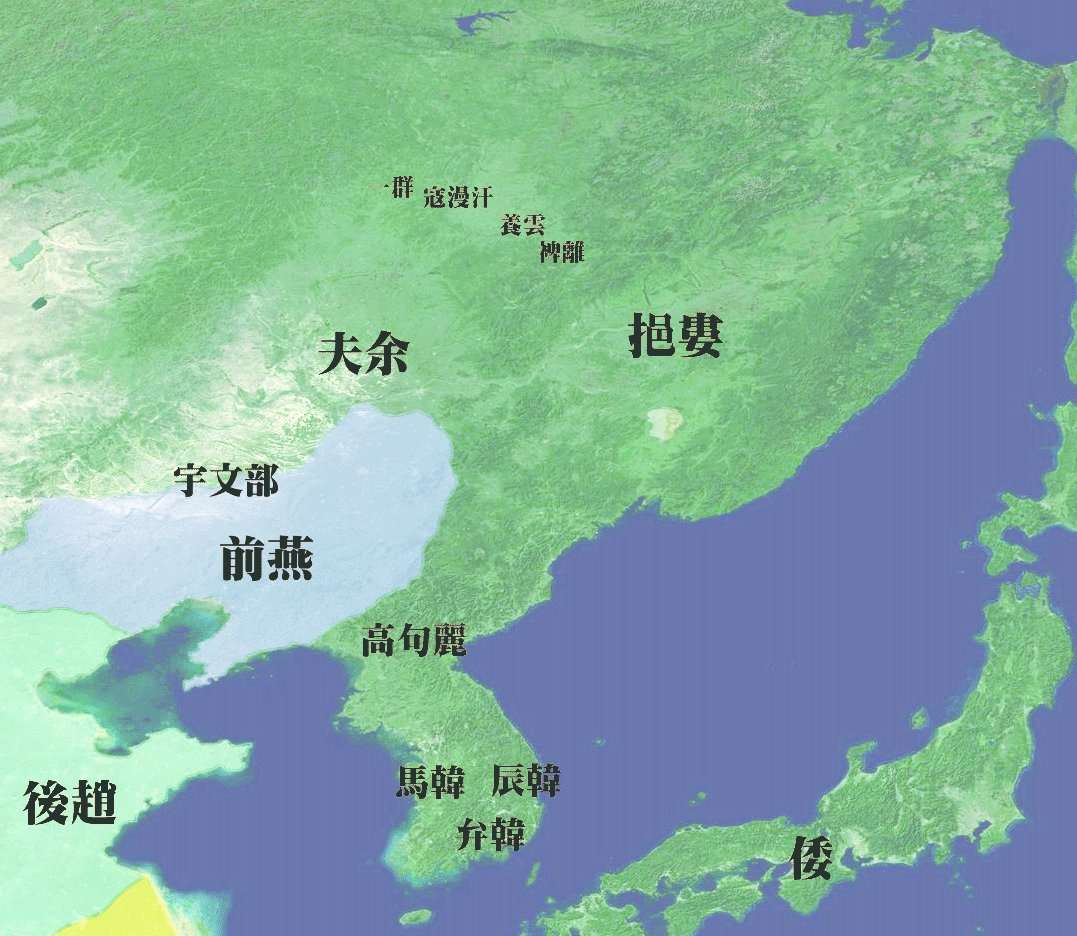

4世紀頃の東夷に纏わる諸国と扶余

朝鮮半島への民族移動の大きな流れが始まる直前、前2世紀当初、箕子朝鮮、および漢4郡の北部にあたる地域にあった広大な濊の拠点は、いつしか朝鮮半島東北部周辺の日本海に面する地域の勢力として台頭し、北は高句麗、南は辰韓と接していました。濊が辰韓に隣接する地域に拠点を移動した背景には、そこが大陸の最も東に位置するというだけでなく、辰韓には楚の項羽(こうう)と前漢の初代皇帝である劉邦(りゅうほう)との争いから逃れた秦の人々の子孫が多く、日本への架け橋役として重要な位置づけを担っていたからではないでしょうか。そして日本を目指した東夷をルーツとする多くの人々は当初、辰韓周辺に滞在し、同様の志を持っていたと考えられる濊も、この民族移動の流れに積極的に加担するようになったと推測されます。

こうして朝鮮半島を拠点とした東夷は、濊や扶余、その他、辰韓の民も含め、1世紀初めから3世紀中ごろに全盛期を迎えます。時を同じくして日本列島への移民の流れも頂点に達することになります。そして数世紀にわたり、朝鮮半島から100万人とも200万人とも言える無数の民が日本へ渡来することとなります。結果として朝鮮半島における人の流れは激動を極め、それが政治の空白を生み、史実が古文書にもほとんど記されることがなかったほど混乱していたと推測されます。そして日本への移民の勢いが、ほぼ終焉を迎えた3世紀後半以降、朝鮮半島の統治力は弱体化をまぬがれず、直後に濊は、高句麗や鮮卑の攻撃を受けて敗北し、地方政権に転落したのです。

イスラエルと共通点が多い濊や扶余の文化

十戒が書かれた石板を持つ

モーセが描かれている

「東夷伝」には濊や扶余の文化についても詳しい記載があり、そこにはイスラエルの宗教や文化との共通点を数多く見出すことができます。濊の人々は、礼儀正しく、慎みがあり、恥を知る心があり、また、耕作に長け、桑を植えて蚕を飼い、綿布を織ると記載されています。また信仰面においては、山や川を尊重して特別な個所を作り、虎を神として祀り、毎年10月に天を祭るということです。また扶余では、姦淫の罪は死刑、盗みは12倍を償わせ、正月には天を祭り、国中で連日飲食して歌舞し、また牛を生贄として捧げます。

これらの記述を読むかぎり、旧約聖書の記載されている「モーセの十戒」をはじめ、さまざまな儀式に関わるイスラエルの規律との類似点が多々あることがわかります。また、日本に渡来した秦氏が紹介したとされる耕作技術や蚕養、綿布織の技術などとも内容が一致することから、秦氏らとの民族的な繋がりがあったと推測されます。いずれにしても、大陸より日本に渡来した東夷ルーツの民族は、秦氏らと共に、日本に高度な耕作文化やきめ細かな宗教文化をもたらし、日本文化の発展に大きく貢献することになります。

民族大移動の結末

大陸に拠点を持っていた東夷の多くは、国難から逃れ安泰の地を探し求めた際、先祖代々より語り継がれてきた不死の地、長寿の都を求めて、東方に向かって民族移動を続けたと考えられます。特に、衛氏朝鮮の建国を機に、朝鮮に向けた移民の流れは加速し、朝鮮半島も中国文化の影響を多分に受けるようになります。そして東へと向かう移民の波は増加し続け、中には朝鮮半島を南下する民も少なくありませんでした。そして最終的には100万~200万人とも言われる大陸の民が海を渡り、日本を訪れたのです。その多くは東夷をルーツとする人々であり、また、イスラエルにルーツを持つ人々も大勢いたと推測されます。

民族移動による中国の人口激減の謎

古代、アジア大陸においては長年にわたり東夷の民族大移動が発生し、大勢が東方へと逃避した結果、大陸の最東端にあたる朝鮮半島方面では人口が急増しました。そして海を隔てた日本においても同時期、大勢の渡来者により人口が急上昇したのです。それは、東夷の原点となる中国において、人口が激減するという歴史の結末を意味していました。

前漢、後漢の時代に中国では、不可解な人口崩壊が突如として始まります。中国での人口減少は、単に戦争や食料危機、自然環境の変化などでは理解できないほど、急激でした。しかし、大胆かつ長期にわたる大民族移動を想定することにより、人口が激減した理由をおよそ説明することができます。「後漢書」、「三国志」などの中国史書に、衛氏朝鮮の建国後、大勢の東夷が朝鮮、東方に向けて移動したことが明記されていることも、人口減の理由を裏付けています。

この大規模な民族移動の結果、人口密度が大変低いと考えられていた朝鮮半島が、衛氏朝鮮の設立後、いつしか国家を分けなければならないほど、大勢の民によって占められるようになりました。民族移動の流れは、明らかにアジア大陸から朝鮮半島に向けて起きていたのです。そして時期を同じくして、日本列島では突如として人口が急増しました。その背景には、大陸を西から東へと移動し続けた民族の存在があったと推測されます。

弥生時代の後期において、日本には150万人にものぼる大陸からの渡来者が訪れたことが歴史人口学のデータから推測されています。古代、アジア大陸から朝鮮へ、そして日本へ向けた民族大移動があったことは中国史書の記述に基づいているだけでなく、日本古代史における人口の推移が、大勢の渡来者の存在を示唆しています。優れた大陸文化を携えて渡来してきた大勢の民が、日本人のルーツの一部として大切な存在となっていたのです。