目次

スサノオは実在した人物か?

例年7月に祇園祭が開催される京都祇園の八坂神社では、ヤマタノオロチを退治する勇敢なキャラクターとして日本の記紀神話に登場するスサノオノミコトが祀られています。スサノオは八坂神社だけでなく、全国各地の神社で牛頭天王として祀られていますが、それはスサノオが日本建国に絡んだ重要な存在と考えられているからに他なりません。

江戸時代の学者、新井白石は、神話に登場する神々は実在した「人なり」と語りましたが、スサノオに関しても、その偉大な人物像に伴う生き様がモデルとなって、日本書紀や古事記には神話化されて書かれた可能性があります。果たしてスサノオは実在した人物なのでしょうか。その正体を解き明かす鍵は、どうやらイスラエルから渡来してきたイザヤ一族にありそうです。

出雲神話とイザヤ書の類似点

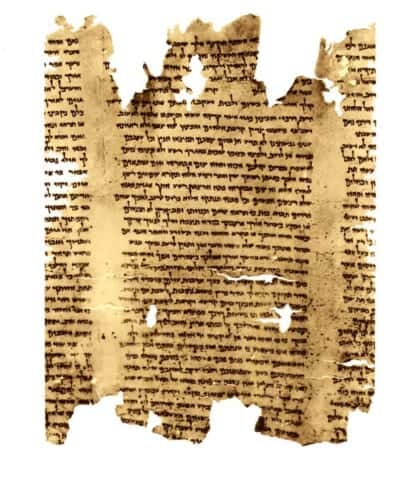

まず、日本国家の誕生、および天皇支配のいわれを描く出雲神話と、救世主による神の国の設立を預言するイザヤ書との間に、類似するモチーフがあることに注目してみました。共通点は、単に天命による王権の樹立と新しい国家の統治だけに収まりません。出雲神話では岩戸に隠れて暗黒をもたらすアマテラスとスサノオの対立や、海を渡った出雲における庶民の救済、そしてオオクニヌシノミコトによる地上の統一などが描かれています。また、スサノオは乱暴な神としても名高いですが、海原の統治を任されただけでなく、民衆を救済する神としてもいつしか、崇められるようになるのです。

イザヤ書においても、イスラエルの民に対して神が「妨げの岩」となり(8章14節)、御顔を隠してしまうことが書かれています(8章17節)。そして民衆が暗闇におののく最中(8章21節)、「海沿いの道」、「海に至る道」が啓示され、そこで暗黒の地に住んでいた庶民は光を見出す(9章1節)、というテーマの流れを読み取ることができます。

そしてイザヤの子には「獲物を素早く奪え!」という不可解な名前が与えられるのです。その子こそ、国家を守り導く救世主でもあったのです。

イザナギとイザヤが同一人物である可能性

日本とイスラエルの歴史を振り返ると、イスラエル国家の崩壊と日本建国のタイミングが、見事に歴史の接点においてマッチングしていることに気付きます。また、神話に登場する人物の名前の意味が旧約聖書の言語であるヘブライ語で解釈できる事例も少なくありません。例えば記紀に登場する国生みの主導者であった「イザナギ」という名前の発音は、ヘブライ語では「イザヤ王子」「君主イザヤ」と解釈できます。もし、「イザナギ」の名前がヘブライ語の「イザヤ王子」に由来しているならば、それは「イザナギ」とイザヤが同一人物である可能性を示唆しています。

「イザナギ」とイザヤの父親の名前が一致することも、その同一人物説をサポートしています。伊耶那岐神尊の父は、日本書紀に記載されている神々の系図によると、「面足尊」となっています。イザヤの父は、旧約聖書のイザヤ書に「アモツ」と書かれています。「面足尊」は、「オモツのミコト」と読むことができます。中国語では「足」は「ツ」とも発音するからです。よって「アモツ」と「オモツ」の名前は酷似していることから、同一人物であったと推測されるのです。

もし、その仮説が本当だとするならば、イザナギの子であるスサノオは、イスラエルの預言者イザヤの子であることになります。日本書紀や古事記によると、イザナギとイザナミの間には国生みに関わる多くの子が生まれましたが、最終的に列島の統治を任されたのは、イザナギが黄泉の国から帰ってきた際、汚れを落としたときに生まれ落ちた天照大神、月夜見尊、そして素戔嗚尊(スサノオノミコト)と呼ばれた3人の子供です。その内、月夜見尊はスサノオの兄神にあたり、スサノオ自身は弟神でした。この三貴神が高天原と夜の世界、そして海原の統治をそれぞれ任されたのです。そして島々を巡る航路の管理を任されたスサノオは、日本列島の南から朝鮮半島、そして日本海側の出雲に至るまで航海し続け、日本列島の各地でスサノオの存在を知らしめることになります。

「スサノオ」はイザヤの子?

旧約聖書のイザヤ書にも、イザヤには2人の男の子供がいたことについて記載されています。長男である兄は「シェアル・ヤシュブ」と呼ばれ、その名前には「生き残る者は(神に)立ち返る」という、神の憐れみと将来への希望を願い求める想いが込められています。そして弟には、「マヘル・シャラル・ハシ・バズ」という一見して不可解な名前が付けられました。その言葉の意味は文字通りとすると、「獲物を急げ、早く奪え」という、略奪に関する内容だったのです。イザヤが居住していた南イスラエル王国の北方にある兄弟国、北イスラエル王国が瞬く間に崩壊し、領土が奪われてしまうことを預言する言葉であり、そのモチーフがイザヤの子供の名前にあてがわれることになったのです。

しかしながら名前の意味は略奪を強調していますが、その人物自身、「マヘル・シャラル・ハシ・バズ」は、イスラエルの救いを担う人物でもあり、神から与えられた助けの印でもあったのです。イザヤはその救世主の働きについても、さまざまなメッセージを預言書に綴っています。

二男として生まれ、乱暴者のイメージを持ちながら、しかし多くの民衆を救済して、最終的に民からの厚い信望を受けるという点において、スサノオと「マヘル・シャラル・ハシ・バズ」は類似点が多いのではないでしょうか。また、父親であるイザナギが預言者イザヤと同じ名前の父親をもっているだけでなく、イザナギの名前もイザヤに由来していると考えられることから、スサノオはイスラエルの救世主と同一人物、すなわちイザヤの子であるという説の信憑性が高まります。

スサノオという名の意味

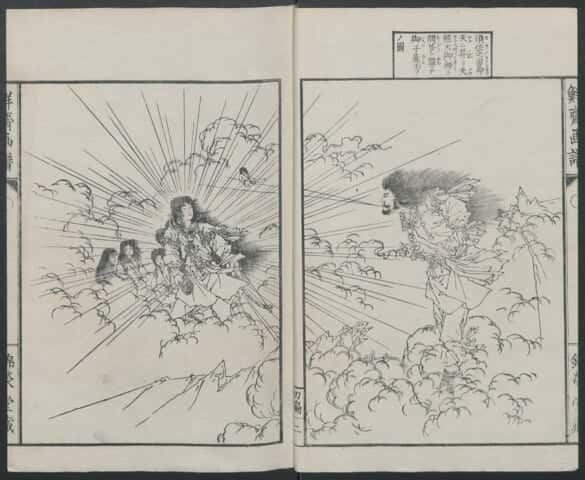

『本朝英雄傳』より

「牛頭天王 稲田姫」歌川国輝 画スサノオがイザヤの子であるという仮説の裏付けとなるキーポイントが、スサノオという名前の意味です。最初に、スサノオの漢字表記を考えてみましょう。古事記では建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)、日本書紀では素戔男尊、素戔嗚尊、また他の史書においては、神須佐能袁命、須佐乃袁尊、須佐能乎命などの表記が見られます。これだけ複数の漢字表記があるということ自体、名前の発音が先行して存在したからに他ならず、それに漢字が当てられたと考えられるのです。

「建速須佐之男命」や「素戔男尊」の漢字そのものの意味は、「建」:直立する、堂々と進む、「速」:すみやか、「須」:求める、必要とする、「佐」:助ける、「素」:基、「戔」:残り少ない、などが挙げられ、これらが組み合わされて、「スサノオ」の名前を構成しています。漢字を組み合わせる際は、数多く存在する漢字の中から、できるだけその人物のキャラクターに合う文字や、そのイメージに結び付く語源を持つ字が選別されたことでしょう。

例えば古事記の建速須佐之男命という表記は漢字の意味からすると、「速やかな建国を求め助ける神」と言えます。それが日本書紀では「素戔」という別の漢字が用いられ、「残りの者が(国家の)基となる」とうい新しいニュアンスが、スサノオの名前に付加されています。この「残りの者」の主旨は、もしかするとイスラエルから逃れてきた残りの民を意味し、最終的に東の島々にまで辿り着いた少数の渡来者のことを指していたかもしれません。

イスラエル民族は国家を失ったときから、「残りの民」、「残りの者」が国家の再建を担うということを信じるようになり、複数の預言書にも、神からの約束として明記されています。それ故、「残りの民」という言葉に繋がるテーマはイスラエルの民にとっては極めて重要であり、国家へ帰還する想いが、スサノオの当て字として「素戔」が用いられた可能性があります。

「戦いに勝つ騎士」を意味する「スサノオ」

「スサノオ」の名前は、ヘブライ語でもその意味を理解することができます。「スサノオ」はヘブライ語で、「スサ」と「ノハ」の2つの言葉から成り立っていると考えられます。「スサ」は סוסה (susa、スサ)と書き、元来、馬を指し、騎士を意味する言葉としても使われます。馬の走りは単に速いだけでなく、強靭なイメージを持つ言葉です。また「スサ」は馬だけでなく、時には海を示唆することもあります。すると、馬に乗る騎士が海を渡るイメージが浮かび上がってきます。

「スサ」に続く「ノオ」は、3つの意味に解釈することができます。まず、ヘブライ語には「動く」を意味するנוע(noa、ノア)という言葉があり、「スサ」と合わせてסוסה נוע(sus anoa、スサノア)とすると、「動く馬」を意味します。すると「スサノオ」とは「動く馬の騎士」、すなわち「馬に乗って戦う騎士」を思わせる言葉となります。

また、「ノア」を、「勝利する」「相続する」のנוחל(nochal、ノハ) と解釈して「スサノハ」とすれば、「勝利する騎士」という意味になります。このヘブライ語には、戦いに勝利して、海原を越えて安住の地を相続する騎士のような意味合いが含まれていることから、正に、祖国から逃避し、アジア大陸を横断しながら新天地を探し求めたイスラエルの民の思いに相等しい言葉として理解できます。「獲物を急げ、早く奪え」というイザヤの子「マヘル・シャラル・ハシ・バズ」の名前の意味に繋がることにも注目です。

もう一方で「ノオ」の語源を、安息を意味するנו (no、ノ) と理解することもできます。すると、「スサ」と合わせた「スサノ」という名前は「安息の騎士」、つまり安住の地を得る騎士のイメージになります。この名前の意味も、国生みで活躍したスサノオのイメージと合致するのではないでしょうか。

「スサノオ」という名前をヘブライ語で読むと、3つの解釈いずれもが、騎士が馬に乗り、安息の地を求めて進むようなニュアンスが込められているようです。それらはイザヤの子の名前の意味に類似していることからしても、スサノオとイザヤの子が同一人物である可能性が見えてきます。

スサノオの兄「ツクヨミ」をヘブライ語で紐解く

スサノオだけでなく、兄の「ツクヨミ」の名前も同様にヘブライ語で解釈することができます。まず、צור(tsur, ツ)は「岩」をだけでなく、「神」をも意味する言葉です。それが「岩なる神」とも言われる所以です。その言葉の背景には「神が岩となって民衆を助ける」というニュアンスが込められています。イスラエルの民にとって、いつの日でも「ツ」は岩であり、また、神を意味する言葉だったのです。

次に קוים(kuyam、クヤム)というヘブライ語に注目です。その意味は「果たす」、「成就する」です。すると、神を意味する「ツ」と合わせてצור קוים(tsur kuyam、ツクヤム)となり、「岩なる神の救いが成就する」という意味になります。その言葉の背景には、国家を失って祖国を脱出した民が東方の島々へと向かい、そこで安住の地に入ることにより、岩なる神による救いが成し遂げられたことが、ほのめかされているのではないでしょうか。「ツクヨミ」という言葉は、新天地を探し求めたイスラエルの民が約束の地に入り、救われたことを象徴しているようです。そして安住の地に入り平安が訪れるとういうことは、月夜を眺め見るかのようであることから、「月夜見」という文字が選別されたのではないでしょうか。

イスラエルの滅亡と重なる日本皇紀の始まり

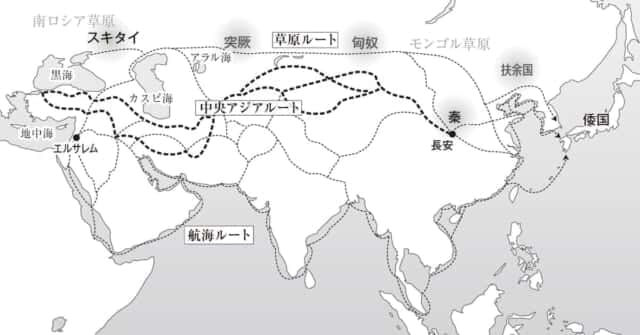

紀元前722年、北イスラエル王国が占領され、国家を失った大勢のイスラエルの民は、生きるために故郷の地を脱出しなければなりませんでした。そして南ユダ王国も崩壊の危機に直面していた時、神から預言者イザヤに「東の海の島々にて神を崇めよ」、という言葉が与えられ、預言書に書き記されたのです。そのイザヤの言葉を信じた大勢の人々は、大陸の遥か彼方に浮かぶ東の島々を最終目的地とする長旅に出発することになります。神の選民とも言われるイスラエルの民が、実際に大陸を横断し、日本へ渡来してきたと仮定するならば、日本書紀や古事記に記されている神話が架空の話ではなく、実際に起こった史実を元に書き記され、神話化されたものであった可能性が見えてきます。

西アジアからアジア大陸を東方に向けて徒歩で離散した膨大な数にのぼる北イスラエル王国と南ユダ王国の民とは別に、イザヤを中心とする南ユダ王国の国王に仕える先行部隊は、船を用いて東の島々へと向かいました。そのメンバーの中には国王の親族や祭司だけでなく、イザヤの家族も含まれていました。その一行と共に海を渡ったのが、イザヤが預言した救世主、マヘル・シャラル・ハシ・バズと呼ばれたイザヤの子でした。

その船団はアジア大陸の南岸沿いを東方へと向かい、東南アジアからは大陸の東岸を北方へと向かいました。そして最初の大きな東方の島である台湾に渡り、そこから八重山諸島を東方へと航海した後、黒潮に乗って南西諸島の沖縄まで到達し、そこが一大拠点となります。沖縄は天が高く上る地であり、安息の場所となったことから、高天原と呼ばれるようになったのではないでしょうか。そして沖縄諸島から国生みと呼ばれる日本列島の島々を調査する船団が派遣されたと考えられます。その船団の先頭に立って導いたのが、イザヤ、こと、伊弉諾尊であり、イザヤの子も同行したことでしょう。その子こそ、イスラエルの救世主、マヘルシャラルハシュバズ、スサノオだったと考えられます。

イザヤに導かれた一行は、黒潮に乗って南西諸島を北上し、淡路島まで到達した後、島々を周り巡りながら日本列島をくまなくリサーチしたことでしょう。そして淡路島を基点に船に乗って航海を続けながら、見事に目的地である大きな島々全部を網羅したのです。その後、海原を航海していたスサノオは、高天原に残っていた姉のアマテラスに会うために琉球を訪れ、そこから今度は出雲に向かい、そこでヤマタノオロチと一騎打ちを繰り広げます。そしてスサノオの子孫であるオオクニヌシノミコトが、国を平定することになります。

こうしてイスラエル国家が滅亡してからおよそ60年後に、日本の皇紀が産声を上げました。この60年という期間は、大陸を越えて東の島々まで到達したイスラエルの民が、新天地にて新しい国家を樹立するのに要した時でした。イスラエルの滅亡と、日本の皇紀の始まりの時期がほぼ一致しているのは単なる偶然ではなく、歴史の流れに沿った史実として捉えると、古代史のロマンがますます広がっていきます。

はじめまして。先日このサイトを見つけ、興味深く拝読させていただいているところです。日本神話と聖書のつながりを個人的に調べていて思い当たったことがあるので、コメントさせていただきたく思います。

マヘル・シャラル・ハシュ・バズ=Spoil quickly, plunder speedily=スサノオ

Shearjashub

– “The remnant shall return”

– wiki: Shearjashub (שאר ישוב Šə’ār-yāšūḇ) is possibly the first-mentioned son of Isaiah according to Isaiah 7:3. His name means “the remnant shall return” and was prophetic; offering hope to the people of Israel, that although they were going to be sent into exile, and their temple destroyed, God remained faithful and would deliver “a remnant” from Babylon and bring them back to their land.

However, Targum Pseudo-Jonathan, Rashi, and some modern translations interpret the phrase according to the Masoretic grammar of the Hebrew cantillation marks, which break the sentence into “u-sh’ar, yashuv b’nekha,” “And the remnant, of your sons which will return,” viz. a phrase and not a proper noun. Pseudo-Jonathan reads “and the rest of thy disciples, who have not sinned, and who are turned away from sin,” and Rashi, “The small remnant that will return to Me through you, and they are like your sons.” The Brenton Septuagint Translation and Douay-Rheims Bible translate the phrase “and thy son Jasub who is left,” following the Masoretic grammar but assuming that “Jasub,” “will return,” is still a proper noun.

– “remnant” が希望などの尊いものや生き物を指すとは考えにくいと思います。月のことでしょうか。だとするとShearjasubはツクヨミに対応しているという仮説が立てられます。

Immanuel

– Isaiah prophesized a boy will be born and named Immanuel (“God is with us”)

– once grown, he will reject wrongdoings; アマテラスはスサノオの悪事に対するプロテストとして天の岩戸に隠れます

- アマテラスは男性神である説があり、”天”の発音は”アマ”であった事がわかっています

まだサイトの全文に目を通させていただいたわけではないので、既出でしたら申し訳ありません。お体に気をつけてお過ごしください。

以前より九州に渡り国を作ったイスラエル支族の事は気になってました。今日はたまたま八王子や王子の地名が日本にあるのか?何か関係があるのではと、その由来を検索していたら、ここに辿り着きました。皇族とイスラエル支族の話は更に納得する内容でした。私も間違いないと思います。これからも、頑張られて下さい。