大和政権が重要視した伽耶

応神天皇の即位と同時期の三世紀、朝鮮半島は三国時代の最中にあり、高句麗、新羅、百済の三つの国が存在しました。また、それら三国の他にも伽耶など、多くの小国や部族国家があり、弁辰または弁韓と呼ばれていた朝鮮半島最南端の地域、狗邪韓国にも複数の部族が共存していました。

三国時代、4~5世紀半ばの朝鮮半島

(引用元: Wikipedia)中でも日本へ渡る通過拠点として重要視されたのが、半島の最南端にいつしか現れた伽耶と呼ばれる小国家群です。この伽耶と呼ばれる地域は、日本では任那とも呼ばれました。そして、「魏書」においては倭国との境界線が狗邪韓国であると窺えることから、朝鮮半島の任那を事実上、大和政権下にある「日本府」の一部と解釈する学説が広まりました。

しかし、3世紀末の大和政権は成立したばかりであり、倭国よりも歴史が古く、文化的にも先行していた中国に隣接する朝鮮半島が、これから発展を遂げる大和政権の支配下に置かれるという考えには多くの異論があります。いずれにせよ当時、伽耶と倭国には密接な関係があり、何らかの統治機関が存在して、双方のコミュニケーションを円滑化したことは確かなようです。

朝鮮半島に影響を及ぼした秦氏ら渡来者の存在

伽耶という小国家群が突如として現れた理由は、秦氏ら大陸を拠点とした豪族の大集団が日本列島へ移動したことと関わっているようです。長い年月を経て東方に移住してきたイスラエル系民族の中でも、特に秦氏を中心とするユダ族による倭国への民族移動は、秦始皇帝の統治が崩壊した後、徐々に加速することになります。その背景には国家の内乱だけでなく、秦氏らに対する迫害などもあり、始皇帝との血縁関係も取りざたされた秦氏は、自らの拠点を東方へと移動する宿命を背負っていたのです。そして最終的に3-4世紀にかけて、その移住者の波、すなわち日本への渡来者の群れはピークを迎えます。

稲荷神社総本宮の伏見稲荷大社日本への渡来者が多く行き交う最中、必然的に朝鮮半島の南部には一時、歴史の空白が生じたことでしょう。西から東へと大勢の人々が朝鮮半島から船で日本列島に向かったことから、地域に定着する人々との摩擦も生じました。そのような激動の時代の最中、そこにはイスラエル系の部族に限らず、大陸から渡来してきた他の民族も流入し、瞬く間に小国家群が形成されていくことになります。無論、そこには日本に渡る前に狗邪韓国周辺にて一時滞留をしていた民も少なくはなく、さまざまな目的を持つ人々が共存した地域社会だったのです。

朝鮮半島を経由して渡来した秦氏もイスラエル系の渡来者であり、しかも王系一族の流れを汲むイスラエルのユダ族の出自だったからこそ、日本国家の歴史、大和国の土台を皇族と共に築き上げることができたと考えられます。それ故、秦氏はその財力と政治力を活かして、八幡神社、稲荷神社をはじめ、多くの神社を列島内に建立し、神への信仰を普及させるための一大勢力として、歴史にその名を残すことになります。

伽耶は「生きる幸せ」を意味する

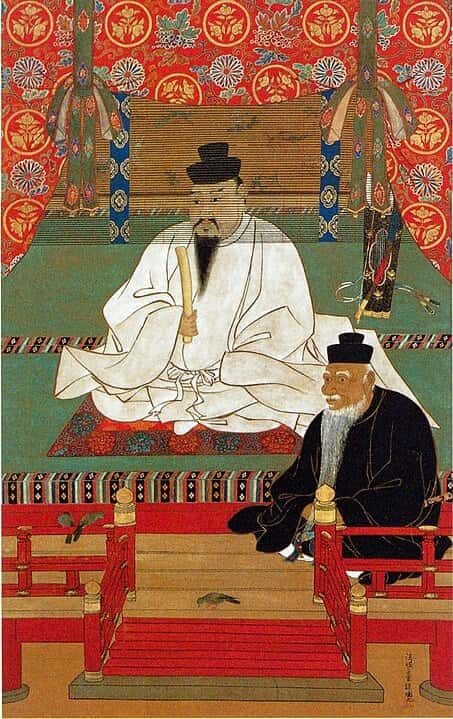

“秦酒公(『前賢故実』より)”

licensed under CC BY-SA 4.0 こうして地理的に日本に一番近い狗邪韓国の伽耶は、日本への架け橋となる場所として認知されるようになりました。「伽耶」(カヤ) という言葉の語源には定説がありませんが、ヘブライ語で「命と希望」を意味するחיי(khayah、カヤ) がその語源である可能性があります。この言葉はヘブライ語で単に「自分の人生」「生きる」ことを意味するだけでなく、「幸運」というニュアンスを含んでいます。言葉を数字に置き換えることができるヘブライ語では「カヤィ」の数字は「幸運」を象徴する「十八」となるのです。

それ故「伽耶」とはヘブライ語で、新天地での「生きる恵み」「生きることの幸せ」を示唆した名称であったと考えられます。例えば日本書紀でも秦酒公(さけのきみ)が、十八の十倍である「百八十種」の勝(すぐり)を全国から集め、絹布を献上した結果、秦氏が朝廷より太秦の姓を賜ったという記述が有ります。この数字も、正に幸運の象徴として意図的に選ばれたものだったとわかります。

帰属意識を高潮させる伽耶と任那の意味

これらの渡来者による民族移動を取り計らうためには何らかの統治機関が朝鮮半島にあったに違いなく、その働きに携わったのが任那政府という大和政権下の機関であったと推測されます。

任那(ニンナ)の名称ですが、ごく一般的には主浦(nim-nae)という場所の名前を朝鮮語で訓読みしたものと考えられています。しかし、その語源もヘブライ語で解明することができます。「ニンナ」はヘブライ語でנמנה(nimnah、ニンナ)と書きます。この言葉は「属する」「仲間に数えられる」「任命される」を意味します。すると、伽耶と任那という名称を組み合わせると、「神の民に帰属し、生きる幸運をつかむ」、「神の選民として生きる!」となります。

新天地へと飛躍する最終拠点は伽耶と任那であり、任那を地理的に包括する狗邪韓国、伽耶諸国は、朝鮮半島の最南端、倭国へ旅立つ最後の大陸の拠点でした。そして伽耶と任那がヘブライ語では、「神の民として生きる」ことの象徴となる地名として読み取れることから、イスラエルの民にとっては約束の地である「東の島々」に渡る最後の重要拠点であることが知らしめられたのではないでしょうか。

応神天皇から始まる新しい時代の流れ

応神天皇と近侍の武内宿禰数世紀を通じて渡来者の流れが続く最中、やがて応神天皇が即位することになります。応神天皇の諡号である「ホムタワケ」には、ヘブライ語で読むと神殿の城壁を立ち上げるような思いが込められていました。それは新天地となる大和国において、神の社、すなわち神社を各地に建立し、神を崇めるということを意味します。その応神天皇が即位したという噂を聞いたイスラエル系の人々は、心を踊らせたに違いありません。新天地にてイスラエルの王国が復興する兆しが見えてきたからです。

その思いを象徴する地名が、「伽耶」及び「任那」でした。そして応神天皇が「ホムタワケ」と呼ばれた瞬間から、日本列島にてイスラエル王族の血統を継ぐお方が立ち上がり、神の宮を建立することを志したことが示されたのです。そして噂を伝え聞いた多くのイスラエル系の同胞は、満を持して海を越え、日本列島に渡来してきました。そして新しい時代が開拓され、多くの神の宮が建てられていくことになります。