目次

信憑性の高い中国史書のデータ

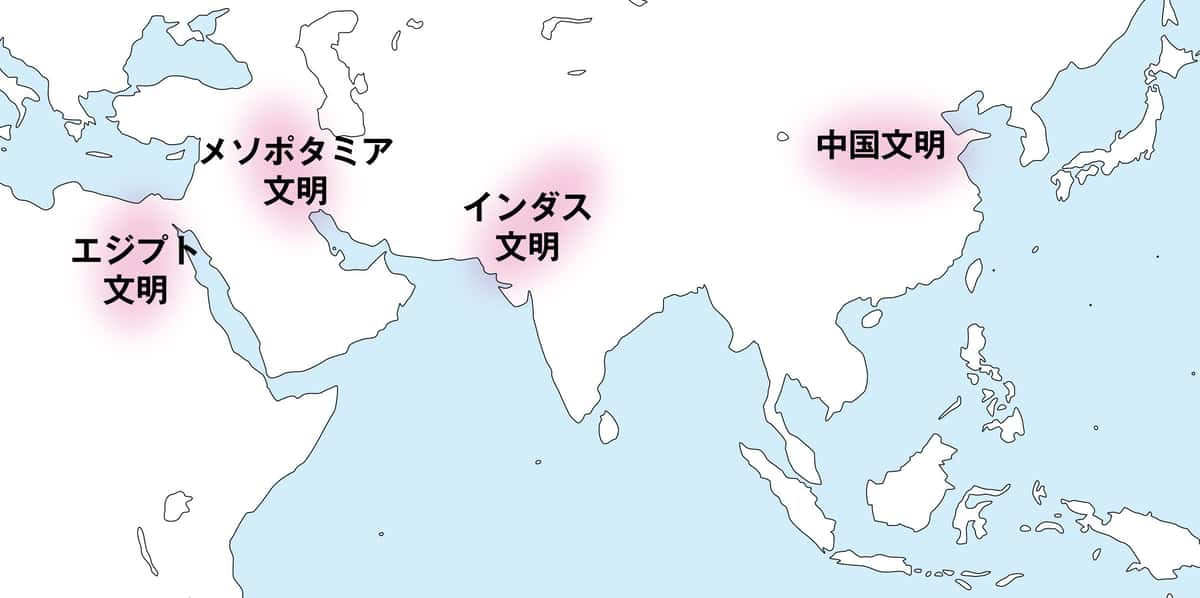

「魏志倭人伝」をはじめ、史書には邪馬台国に関する地理や文化、人口に至るまで、さまざまなデータが明記されています。当時の科学、天文学、地理学に関する知識レベルは、現代人が思うほど原始的ではなく、むしろ優れているが故、史書の記述は歴史の謎を紐解く上で、大変貴重なデータとなります。エジプトやメソポタミアなどの古代文明を振り返ると、そこには現代の科学でも計り知れないほどの優れた文明が存在していたことがわかります。

特に測量と幾何学、天文学、そして地理学について優れ、西アジアに散在する著名な遺跡の多くが、詳細にわたる緻密な計算によって当初から設計されていたと考えられています。その西アジア文化圏で育まれた高度な文明は、橋渡し役となったイスラエルの民を中心とする西アジアからの移民によって東アジアにもたらされました。その影響を多分に受けながら、中国ではメソポタミア文明に匹敵する黄河・長江文明なども育まれたのです。優れた中国文化の基には、西アジア古代文明の知恵が息吹いているからこそ、その文明の延長線に登場する史書にも優秀な識者や編纂者が携わり、各種データの正誤性を確認した上で編集されたと考えられます。よって、史書に記載されている邪馬台国までの距離、方角をはじめとし、地形やその他、文化的背景に関するデータなどの信憑性は高いと言えます。

邪馬台国という古代女王国の場所を理解するためのキーポイントとして、少なくとも以下の8つの点が考えられます。それらのキーポイントに留意しながら、中国史書のデータに基づいて邪馬台国の比定地を検証すると、思いのほか、邪馬台国が見えてきます。

邪馬台国を見出す8つのキーポイント

ポイント1:倭国の歴史を記録した中国史書の数々

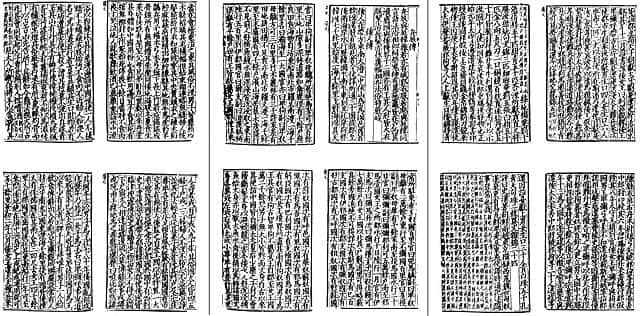

邪馬台国についての記述が含まれる複数の史書を理解するにあたり、その歴史的背景に留意することは極めて重要です。「魏志倭人伝」が含まれる「三国志」は280~290年に編纂されました。卑弥呼が君臨した時代から既に半世紀近く経ち、倭国では応神天皇が即位して大和朝廷が産声を上げ始めた時です。その時代は中国側から見れば、それ以降、倭国からの情報が途絶える「歴史の空白」の始まりでもありました。三国志に倭人伝が編纂された理由のひとつは、倭への出兵でした。そして卑弥呼の時代からもさほど年代を経ていないため、三国志そのものは3世紀頃の歴史観によって編纂されていると考えられます。しかし何故、倭に対して魏が出兵することになったか、また2世紀後半から3世紀にかけて生じた倭国の混乱が何故起きたか、それがどう中国に影響を及ぼしたかなど、不透明な歴史は残されたままです。

もう1つの著名な史書、後漢書倭伝は、前漢の武帝が衛氏朝鮮を前108年に滅ぼした後に倭国の使者が漢を訪れた話から始まり、最後に女王国の話で終わっています。しかし後漢書が編纂されたのは三国志より100年以上も遅く、398年から445年頃です。それ故、後漢書は三国志の記述を多分に参考にしただけでなく、その後の倭国の展開に関する歴史についても、三国志より多くの情報を得ていた可能性があります。さらに後漢書では、魏の出兵による倭との対立が背景にある三国志とは異なり、むしろ孔子の言葉を引用しつつ、東夷について高い評価がなされていることも注目に値します。また、三国志や後漢書からさらに年代が隔たる隋書の編纂は7世紀であり、大和朝廷の発展を目の当たりにしながら編纂されたと考えられ、遣隋使の話で終わっています。それ故、隋書の編者にとって邪馬台国は遠い過去の歴史として捉えられたことから、倭国に対する編纂者の見方に大きな相違があっても不思議ではありません。

三国志や後漢書、随書などの中国史書は、倭国や倭人について、昔からの言い伝えやさまざまな記録、そして当時、得ることのできた現地の情報など、さまざまなデータを駆使して編纂されていると考えられます。特に複数の史書が記録している倭国の歴史は、後漢書の武帝の記述から隋書の遣隋使に至るまで、およそ750年にわたり網羅されています。よって、史書を編纂するにあたり、さまざまな文献や資料が用いられたことでしょう。そしてそれぞれの史書は時代を経て編纂されていることから、外部環境や政治的背景の影響も受けやすかったに違いありません。よって、その内容を正しく理解するには、大陸の歴史も含めて東アジア全体の政治情勢にも目を留める必要があります。

ポイント2:大陸からの渡来者による国々の形成

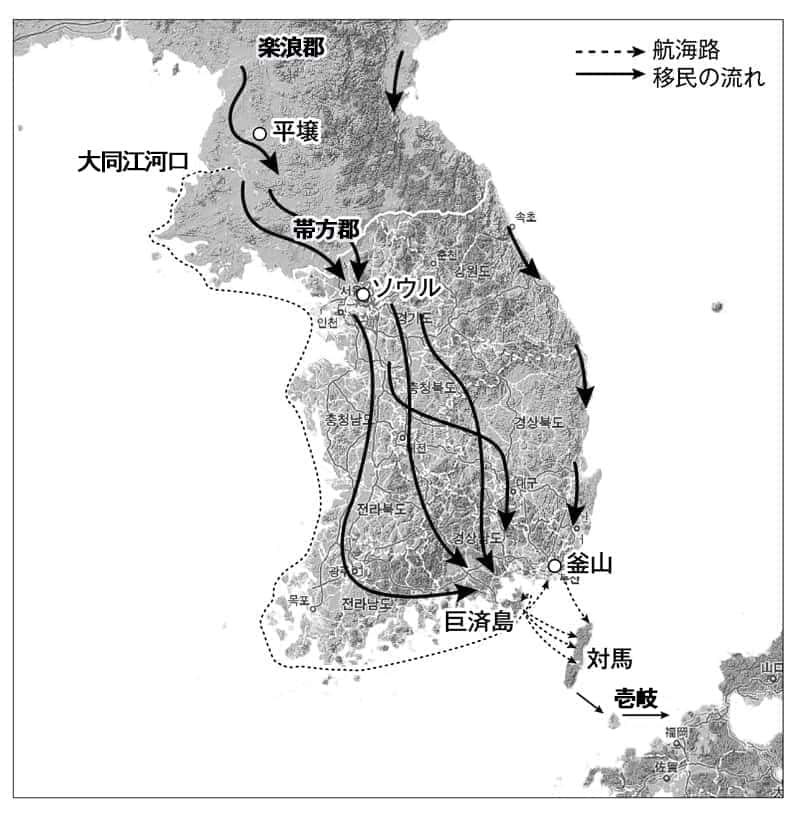

邪馬台国を考えるにあたり、もう1つ大切な点は邪馬台国の時代において、倭国の民のルーツに留意することです。前2~3世紀頃、大陸から日本列島への渡来者の数が急増し始めました。史書の中でも最古と言われ、前漢の時代、およそ前104年に司馬遷が着手して前91年頃に編纂を完成した「史記」の中に含まれる朝鮮伝には、倭国についての記載がありません。それから170余年を経た後漢の時代、班固が82年に編纂した「漢書」に初めて、倭国に関連する短い記述が見られ、「それ、楽浪の海の中に倭人が住んでいて、分かれて百余の国をつくり、毎年使者を送り、捧見している」と記載されました。その後、三国志などにも同様の記述が見られるようになります。秦の始皇帝による統治が崩壊した後、東アジアから朝鮮半島を介して渡来者が大勢押し寄せ始めたと考えられる前2~3世紀ごろを起点として、それから200年余りの間に、突如として倭国と呼ばれる島国に、百余りの国が歴史に姿を現したのです。これはまさに、無数の渡来者が到来した結果と言えます。昨今の歴史人口学の検証によると、その渡来者の数は100万人を超えることが発表されています。

史書に記録されているもう1つの重大な内容は、後漢末の147年から189年ごろ、「倭国はたいへん混乱し、たがいに戦い、何年もの間、主なきありさまであった」という倭国の状況です。大勢の渡来者が大陸から訪れる最中、各地に集落がつくられ、大勢の人々が部族ごとに分かれて列島に住み着いたと想定されます。その結果、「百余の国」が作られて各々が統治をし始めたものの、人種や習慣、言葉の相違なども重なり、各地で緊張感が高まったことは想像に難くありません。また、当時の渡来者は中国系の人々が主であり、中には西アジア系や東夷を出自とする民族も存在したようです。そして大陸からの移民が急増し始める中、倭国に最も影響力を及ぼしたのが秦氏一族でした。秦氏の政治経済力は並大抵のものではなく、倭国の統治や宗教関連の社の造営において、大きな影響力を持つようになります。そして短期間に秦王国とも呼ばれる拠点を築き上げ、その存在は中国にまで知れ渡るほどになりました。それが「東して秦王国に至る。秦王国の人は中国人と同じである」と隋書などに記されたる所以です。秦氏の存在は、その後の日本の歴史を理解する上で、極めて重要な存在となります。

ポイント3:邪馬台国が牧場のない高地性集落である理由

古代、倭国では不思議なことに住みやすい平野ではなく、標高の高い山々に人が居住するという高地性集落の現象が見受けられました。特に瀬戸内沿いの四国、中国地方では、その傾向が顕著に見られました。これらの地域では人が居住しやすい平地が瀬戸内の沿岸にあったにも関わらず、多くの人々は何故か人が足を踏み入れにくい山を登り、山麓や山頂周辺に集落を造成したのです。

前7世紀頃、日本列島を訪れた初代のイスラエル系渡来者は、イザヤの預言に従って東方へと旅して「東の島々」となる日本列島に到達しました。イザヤの預言については「山」についての教えも多く、特に山々の頭として聳え立つ「主の神殿の山」が注目されたと考えられます。高い山には神様が住まわれると考えられたのです。人々は各地の山々を登りつめ、高地に集落を作り続けたと推測されます。その結果、イスラエル系渡来者が訪れたと考えられる諸地域では、特に四国、中国地方の瀬戸内沿いでは、いつしか多くの高地性集落が広がっていきます。

邪馬台国もその高地性集落のひとつではなかったかと考えられる裏付けが、実は史書に記されています。史書の記述によると、邪馬台国には牛や馬、羊などの家畜が存在しないことが明記されています。もし、邪馬台国が平野に位置していたならば、そこに家畜が存在しないということは、古代日本社会において考えにくいことです。また、高地性集落においても、実際には多くの動物が飼育される牧場が存在することが知られています。では何故、邪馬台国には家畜が存在しなかったのでしょうか?その答えを聖書に見出すことができます。祖国を失ったイスラエルの民は、東の島々に聳え立つ「神の山」を求めて日本列島に渡来して来ました。よってイスラエル人にとって、日本の山は聖なる存在だったのです。その聖なる山について、旧約聖書の出エジプト記34章には、「山のふもとで羊や牛の放牧もしはならない」と明記されているのです。モーセが登ったシナイ山が聖なる山であったように、新天地の拠点に聳え立つ山も同様に聖なる山として、家畜を排除することが取り決められたのでしょう。また、神の宝を安全に保管し、外敵から守るためにも、神の山は防御に優れた地形を有さなければなりません。そのようなイスラエル系民族の念願を叶えた聖なる神の山が存在したからこそ、その周辺には長い年月をかけて集落ができ上がったのです。こうして、山上の国家となるべく、邪馬台国の土台は長年にわたり培われていくことになります。

ポイント4:40~50万の人口に適する広大な土地

邪馬台国の人口は、7万世帯と史書には記されています。これは邪馬台国の領土が広大であり、その規模は中国における郡にも匹敵するほどの、大きな固有の領土であったことを意味しています。

例えば後漢初期に編纂された漢書地理志によると、秦の時代に設置された遼東郡には、前漢の時代、5万5千972の戸数があり、人口は27万人を超えたという記述があります。また楽浪郡には6万2千812戸が存在し、人口は40万人、また玄兎郡には約4万5千戸、22万の人口があったことが窺えます。楽浪郡よりもさらに多い7万戸数を邪馬台国が誇示したということは、たとえ山岳地帯を想定したとしても、その人口は20万人を下ることはなかったと考えられます。邪馬台国の人口は20~30万人を超える規模になっていたに違いありません。また、楽浪郡の面積は九州の半分を優に超え、遼東郡や玄兎郡に至っては九州全体よりもさらに大きいエリアを占めていました。それ故、邪馬台国の人口を考慮するならば、おそらく楽浪郡に匹敵するほどの広大な領土を治めていたと想定できます。

ポイント5:山上国家のイメージに繋がる邪馬台国への旅路

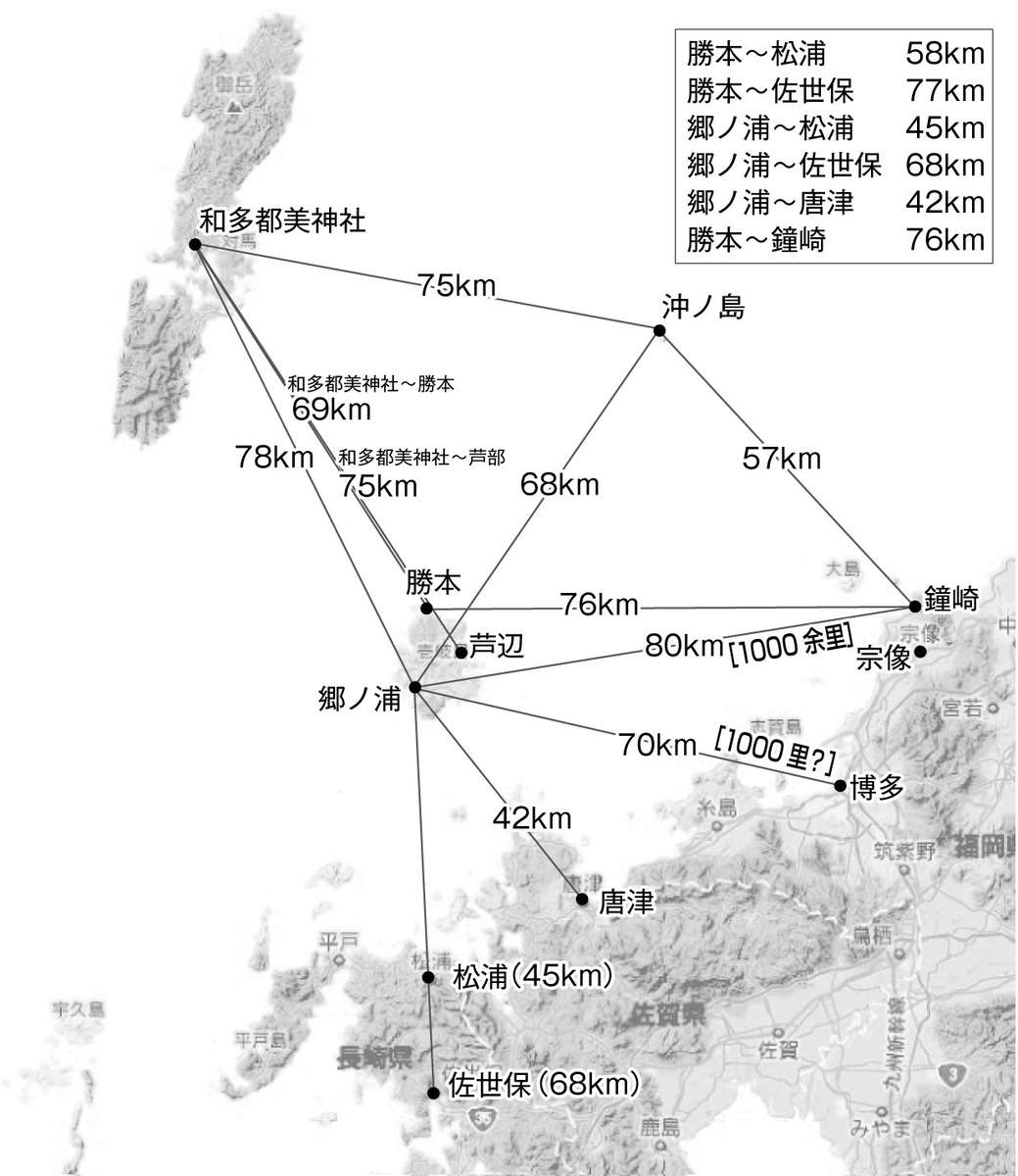

邪馬台国に行くために、水行と陸行を交互に繰り返すという記述についても、それが長年にわたる旅の経験則から、目的地まで最も早く到達できる旅程として、海路と陸路の双方を使ったと推測されます。その道のりを史書の記述を文字どおりに理解するならば、邪馬台国へ向かうには、まず、朝鮮の帯方郡から狗邪韓国まで海岸沿いを旅した後、対馬、壱岐を経由して倭の国の末慮に着きます。そこから陸上を東南へ500里、100里、そして東へ100里、都合700里歩き、再び船で20日と10日、都合30日航海し、さらに陸上を1か月歩いて邪馬台国に到着します。つまり、対馬、壱岐を過ぎて倭の国の沿岸に着いた時点から、さらに2か月以上も水行と陸行を繰り返して旅しなければ辿り着けないほど、遠い所に存在したのです。しかも、20~30万人もの大人口を有する領土であり、島の端から端までは5千里となり、島の東側には海を千里渡ると他の島が存在するということです。

これらの記述から、邪馬台国が山上の国家であるようなイメージが浮かび上がってくるのではないでしょうか。農耕作にも適している平野部が目の前に広がっているにも関わらず、わざわざ山上を目指した理由は軍事的目的ではなく、むしろ、宗教的な背景が第一にあったと考えて間違いないでしょう。そしてイスラエル系の渡来者が聖なる山を求めて日本列島まで辿り着き、山上を目指して移住し続けたことにより、いつしか山上に国家の骨組みができ上がり、邪馬台国が歴史に姿を現すことになったと考えられます。

ポイント6:史書における距離感を理解する

後漢書や魏志倭人伝(三国志)などの中国史書では、距離を記す単位として「里」が用いられています。そのため、1里の距離がどの程度であるかを理解することが重要です。中国では時代によって「里」の長さが異なり、長里と短里に分かれています。まず、秦から漢の時代にかけては距離を表わす基準を馬の歩長にかけて考え、360歩をもって1里とし、これを長里と呼んだようです。その馬の一歩を約1.5mと仮定すると、1里はおよそ540mという計算になりますが、複数の地理事例から検証すると、1里あたりの距離は430m前後の計算になることも指摘されています。歩幅の解釈がおよそ1.2mであったのかもしれません。いずれにしても、長里の距離はおよそ400~500mの範疇に収まるようです。

魏、晋の時代では、長里は距離の単位として継承されつつも、やがて身近な距離を測るための単位として、人の歩幅を基準とした短里が頻繁に用いられるようになりました。長里が大まかな長い距離を測るため馬の歩幅を基準としたのに対し、短里は目先の建造物や近距離をより正確に表現するために用いられ、その距離は1里が70m~76m、長くても90mまでと考えられます。

「千里眼」という有名な言葉がありますが、これは「魏書」楊逸伝の「楊使君千里眼あり」という表現に由来しています。もし千里が長里ならばおよそ400~500kmとなり、短里ならば70~80kmになります。この「千里」という表現が、遠くまでも見渡すことができるという人間の視力の限界点を語っているとするならば、短里で考えた方がより、現実味がわいてくるのではないでしょうか。例えば韓国の南岸から対馬は、およそ千里と魏志倭人伝に記載されていますが、空気のきれいな天気の良い日は、実際に対馬の山上をはるかかなたに見ることができると言われています。つまり千里眼は短里で解釈した方が、人の目で遠くを見られるおよその限界点であることから、より理解し易いと言えるでしょう

実際には秦の時代を遡り、周代においても「論語」や「孟子」は短里で書かれていました。また、四書五経などにも短里が採用されていたことから、魏の時代において、一昔前に使われていた距離の単位が復活したと考えることもできます。また、孔子の時代では短里が一般的に使われ、孔子の弟子も同様に短里を用いていたと考えられるだけでなく、「孔子家語」が編纂された魏の時代でも短里が使われていたことは注目に値します。歴史書としての価値を極めた一連の史書も、諸子百家の影響を強く受けた識者らが核となって編纂が行われたと想定されるため、ごく当たり前に短里が使われていたようです。こうして後漢書や三国志では短里が用いられ、その距離がおよそ70mであるという前提で記述内容を見直すと、魏志倭人伝をはじめとする史書の内容がより明確になります。

ポイント7:1日の渡航距離は15㎞ほど

邪馬台国の位置を見極めるにあたり、見落としがちなのが、日本列島周辺における古代海上交通の難しさです。船による航海はときに困難を極め、特に帆船は渡航条件の変化から転覆し易く、多くの危険をはらんでいたことが知られています。18世紀に書かれた「増補日本汐路之記」でさえ、「船は汐に添い、風に委ねて人力の届ざる所、特に水脈の浅深を記憶、風を知り雲を知るともまた暴風発起することあり」と、船旅は一喜一憂の連続であることを記しています。よって機械船を用いず帆船で渡航していた時代は、常に雨風という悪天候と潮の流れに左右されるため、危険を察知すればすぐに停泊できる陸地を見出すことが重要課題でした。そして難を逃れるため頻繁に陸地に着岸しては、そこで水や食料の補給も随時行っていたのです。

中でも海上航行に不可欠なのは、潮の流れを理解することです。日本列島近海を流れる「黒潮」は有名ですが、この大きな潮の流れは赤道付近の北東恒風帯を原点として、台湾東部から八重山諸島を筆頭とし、南西諸島に並ぶ島々の位置に添うように北東に向かって流れています。その後、四国、本州沿岸を北東へと進み、そこから三陸沖に達して東方に抜け去ります。その黒潮の流れは大変に強いことから、それが沖縄界隈では昔から、「島から出ることはすべて「旅」といわれてきた」と語られてきた所以です。黒潮は九州南部から2分し、西側に分岐した流れは九州の西を北上し、済州島と長崎の間から壱岐、対馬間を通り抜けて、日本海に向かいます。そしてこの対馬暖流と呼ばれる流れは、青森の津軽海峡にまで達し、そこから太平洋側に向かって今度は、三陸沖を南下します。そして太平洋側からは、九州の南から列島沿いに北上してくる黒潮の流れとぶつかり合うのです。

「海上航行の基本的な技術はやはり潮と風にうまく乗ること」であり、この黒潮の流れに乗って当初、帆船が南方より日本列島に到来したと考えられます。このように潮の流れに乗れば、山口県の漁師の間で語り継がれてきた「二日走り」にあるように、南風の助けを借りて、たった2日でロシアのウラジオストクまで辿り着くことも可能だったのです。また、偏西風に乗ると、太平洋側で難破漂流した船が、アメリカ大陸まで流されることも珍しくありませんでした。これらは潮の流れに逆らう航海は、大変な労力を伴うものであることを意味しています。また、潮の流れに加え、季節風の向きも重大な要素です。日本海方面の風向きと気圧配置は、1年を通して定期的に変化することが知られています。秋から冬、そして春から秋とでは風向きが変わることも、航海に多大な影響を及ぼします。航海者は経験則から、南系の季節風と、北系の季節風を上手に使い分けることが不可欠だったのです。

日本列島近海には、これら複数の要素が黒潮の流れと絡んで渡航条件に大きな影響を及ぼします。船が難破し易い危険な個所は多々存在し、それらは「海の難所」と呼ばれるようになりました。例えば九州の筑前宗像沖の難所は古代、中世を通じて航海者より恐れられています。凪の日でも潮の満ち干により、突如として急流のように潮が流れ、時化の日は、風向き次第で怒涛のごとく逆巻き、玄界灘で一番の難所となるため、近くの浜辺には難破船の漂着物が数多く打ち上げられてきたことで有名です。その漂着物の量があまりに多く、宗像神社の本社・末社合わせて70余社の修理用途を、すべて近くの葦屋津、新宮浜に打ち上げられる難破船の漂着物をもって充当」していたことが記録に残っているほどです。

これら海上交通の本質を知るならば、史書に記されている「海行」と呼ばれる帆船による渡航を、安易に川下りのようなつもりで、1日何十kmも航海できると考えるのには無理があります。大変な危険を伴う帆船による海上交通であるからこそ、悪天候や視界が遮られるだけで航行できない日も多いのです。よって視界の良い日に航海することを原則として、向かう先に何等かの指標があることが重要でした。よって旅する方向を見極めることのできる目印として、視認性の良い島や岬、遠くに望む高山などが長い年月をかけて記録され、それらのデータを旅のツールとして用いていたのです。また、岬は潮流や風向きが変わるスポットとなり易く、海上交通では陸路における峠のような存在です。よって、邪馬台国へ辿り着くための航路には、いくつかの岬が指標として存在していたと想定されます。こうして時には悪天候に逆潮、逆風が合い重なり、減速を余儀なく強いられことも多々あるという現実を考慮した上で、史書では渡航にかかる平均的な日数を表していると考えられます。それ故、海岸沿いを航海するという前提で考えてみても、1日の航行距離は、平均しておよそ15km前後にしかならないと推測されます。

ポイント8:西アジアに由来する邪馬台国の生活様式

邪馬台国は山上の聖地であり、神の訪れを待つ聖なる場所を汚すことがないよう、邪馬台国には牛、羊、馬などの家畜が存在しなかったことは史書に記されているとおりです。また、邪馬台国では人々がはだしで歩き回り、なおかつ、食事も手で食べると記されています。つまりその生活様式は大変原始的であったことが窺えます。山上国家とはいえ、なぜ、そのような原始的な様相になりうるのでしょうか。

これらの生活様式は、西アジアからの文化を携えたイスラエルからの渡来者が倭国に流入した影響と考えられます。起源前6~7世紀頃から日本列島に渡来し始めたイスラエルの民は倭国の文化を培う原動力となり、人々のライフスタイルは、その影響を多分に受けることになります。例えば聖なる山では靴を脱がなければならないという掟がイスラエルにはあり、山をはだしで歩いても不思議ではなかったのです。旧約聖書によると、モーセがホレブ山に登り、芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いを見た際、「足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから」という神の言葉がありました。よって、それにちなんだ教えがいつしか邪馬台国にも導入されたのではないでしょうか。

また、邪馬台国では食事は手で食べると史書に記されていますが、これも一見、原始的なイメージであることを否定できません。しかしながら、旧約聖書に含まれている歴史書の記述や、数々の発掘データおよび考古学的見地からの検証から察すると、古代イスラエル社会においては、食べ物を手で食べるのが当たり前だったようです。当時、祭司によって犠牲が捧げられる際は、食べ物を切るためのナイフと柄杓や、刺したりかき混ぜたりする棒のようなものは使われていました(サムエル上2:13-14)。それはあくまで宗教的儀式が行われる際の話であり、ごく一般的な食卓においては基本的に食物を手で食べていたのです。その風習は、邪馬台国でも長年に渡り受け継がれたと考えられます。

神の訪れをひたすら待ちながら年月を過ごす山上の国家では、そこが神の訪れる聖なる地であるが故、土地を汚す家畜を飼育することができなかっただけでなく、人が靴さえも履かず、また、食事は手で食べることを常としていたのです。そして邪馬台国を作り上げたイスラエルの民は、山上の国家を造営するにあたり、外部社会から隔離された状態となり、長年に渡り周辺の影響を受けることがなくなりました。そのため、はだしで歩いたり手で食事をしたりするという一見、原始的な生活様式が踏襲され続け、その実態を中国からの使者が目撃し、史書に記したのではないでしょうか。

画像ギャラリー:宗像大社