シルクロードの終点となる奈良の都

シルクロードのルート(1世紀ごろ)日本列島はシルクロードの最終地点として知られています。古代からアジア大陸を横断し、海を渡って東の島々に渡来した民にとって、奈良の盆地は、長旅の終点だったのです。それ以東は山々が聳え立ち、100㎞先には伊吹山、そしてその先にはアルプス山脈が行く手を阻みます。よって、シルクロードの終点が奈良となり、そこにアジアからの渡来者が大勢集まり、古代社会において大陸文化のメルティングポットとなったことは、想像に難くありません。

その奈良に都が造営されたのが710年です。地勢に恵まれた奈良の盆地に、中国、唐の長安城を模倣して、奈良時代の象徴となる平城京が建造されました。そして奈良は、それから70余年の間、日本の政治経済の中心地となったのです。

長岡京遷都と祟りの噂

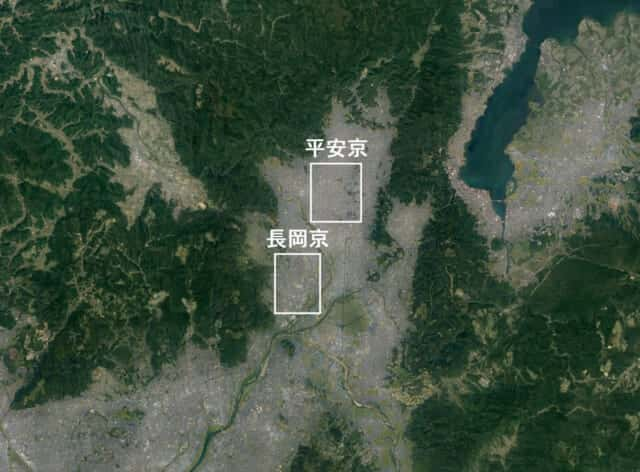

古代都城位地図

古代都城位地図

長岡京市公式ホームページ

奈良時代も終焉を迎えようとしていた8世紀後半、桓武天皇が即位された直後の784年、都は平城京から京都の長岡京へ遷されました。長岡京は京都盆地を見渡すことができるだけでなく、南方には淀川が流れていることから水上交通の便においても優れた地勢を有していたのです。そこに広大な長岡京を造成し、東西につながる大路を造ったことから、長岡京は一躍、日本の政治経済、そして文化の中心地となりました。

長岡京へ遷都した現実的な理由は、政治的な要因が多分に絡んでいました。南都六宗の仏教勢力の肥大化を嫌った桓武天皇は、敵対する勢力の不穏な動きを避けるため、中国の長安をモデルとした長岡京の造営を決意したのです。その背景には、天智天皇系と天武天皇系の派閥争いがあり、天武天皇系の支配が強い奈良の平城京を離れることが望まれたとも言われています。そして遷都することにより、天皇家の血統としては弱い立場にあった自らの境遇を強固なものにし、その上で平城京の地理的弱点を、新しい都の地にて克服しようとしました。

ところが784年に長岡京へ遷都されてからというもの、国内では災難が続きました。思いもよらぬ飢饉の到来、河川の氾濫、疫病の流行だけでなく、桓武天皇の身内にも病が続いたのです。これらの出来事は、不幸な運命を遂げた早良親王の祟りであると陰陽師らが占ったこともあり、まさしく怨霊のせいではないかという風評が世間一般にまで流布され、国家情勢は深刻な状態に陥っていました。

四神相応から浮かび上がる長岡京の問題

四神相応せっかく平城京から長岡京に遷都したものの、直後から怨霊の噂が絶えず、悪夢や天変地異、身の回りのさまざまな不幸に桓武天皇は悩み、怯える日々を過ごしていました。それらの怨霊の祟りから解放されるための決め手と考えられたのが、四神相応の教えに準じた新しい都の地の選定でした。

当時、都の安泰を実現するためには、まず都の東西南北を司る神々によって守られる必要があり、そのためには、それぞれの神々に相応しい地勢を備えた場所に、新しい都を造営することが不可欠と考えられていたのです。中国の四神相応の教えに基づくと、都が守護神によって守られるためには、東方に豊かな水源があり、北方には高い山、西方にはなだらかな道が続き、南は開けた土地があることが重要でした。

長岡京と平安京の位置図しかしながら、長岡京は大阪湾と日本海側の若狭湾、双方から60㎞ほど内陸で、三方が山々に囲まれた盆地に位置し、琵琶湖からは距離があるだけでなく、湖の方角も北東にずれています。また、西方は山が聳え立ち、北方の山までは10㎞ほど、距離があります。また南方は平野となる前に淀川が東西を横切っていることから四神相応のイメージとは異なります。つまり長岡京は、四神相応との兼ね合いがとれない場所に位置していたのです。

短期間に2度にわたる遷都が繰り返された歴史の背景には、怨霊からの解放という問題が潜んでいました。そこで長岡京を呪いから解放するための施策として模索されたのが、長岡京を離れて再び遷都するという大胆な計画です。そして再度、都の造営が目論まれることとなり、遷都に相応しい新天地を求めた結果、平安京の地が和気清麻呂により提言されることになります。

平安京遷都の立役者、和気清麻呂

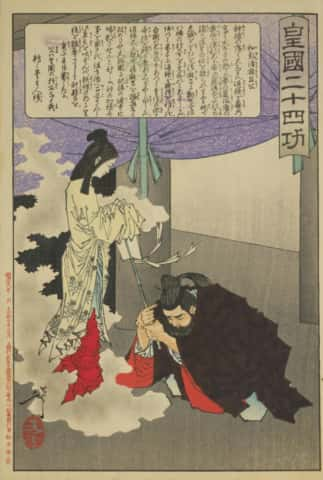

和気清麻呂

(『皇国二十四功』より)「怨霊からの解放」という天皇の切なる願いをもって、平安京への遷都案が着々と具現化する最中、平安京を造営する場所をピンポイントで特定するためのマスターマインドとして活躍したのが地理学の天才、和気清麻呂でした。日本の地理を熟知していた地政学の天才であると同時に、灌漑工事を含む土木工事の達人としても知られていた和気清麻呂は、桓武天皇の篤い信任を得ていました。その驚異的な洞察力に基づく先見の明を確信した桓武天皇は、和気清麻呂に遷都の場所を山城国周辺の土地から特定することを一任します。

日本の国土をくまなく歩き回りながら培われてきた優れた土地勘と卓越した方位学を兼ね備えた和気清麻呂は、平安京を造営する候補地を探し求めた結果、山城国界隈の地に目をつけ、長岡京から北東におよそ12㎞離れた場所に、これらの諸条件を満たす聖地を見出したのです。そして、ある日、小高い山の上から遷都先となる未来の都となる場所を、桓武天皇にご披露することになります。

古代のさまざまな測量技術を駆使し、伊勢神宮や石上神宮などの神宝が祀られている重要な社の位置や、神宝に絡む古代の霊峰である剣山の位置づけなどに目を配り、それらの聖地に関連付けながら、和気清麻呂は平安京の場所を特定することができたと推測されます。遷都地が短期間で特定された背景には、山城国界隈の領地を多く保有していた秦氏の手厚い支援がありました。そして、平安京となる土地の所有者である秦氏と和気清麻呂との密接なコラボレーションがあったからこそ、平安京への遷都は短期間で実現することができたのです。

四神相応に合致した平安京の候補地

和気清麻呂が特定した平安京遷都の候補地は、無論、四神相応の教えに見事に合致する理想郷の地であることが重要視されました。一大テーマである怨霊と祟りから解放されるために、東西南北が四神によって守護され、形勝の地を成すことは不可欠であったからです。

都の候補地とは、陸と海、川の交通の便が良いだけでなく、東方に水源があり、北方には高い山が聳え立ち、南方には平地が広がり、西方には大きな道が続く場所でなければならなかったのです。その結果、見出されたのが山城国の一角にある、今日の京都界隈の地でした。特定された平安京の地は、鴨川の清流が「青龍」(せいりゅう)の象徴として東に存在し、都の邪気を逃す山陰道が「白虎」(びゃっこ)の象徴として西に、また南には川が注ぎ込む巨椋池の「朱雀」(すざく)、北には「玄武」(げんぶ)と呼ばれる亀と蛇を合体した守護神が守る船岡山の丘陵と、「四神相応」の理想郷であったのです。

琵琶湖その東方には「流水」にふさわしい琵琶湖という清い水があり、北方は丘陵に合致する標高の高い山々が連なります。また、西方は「大道」となるべく嵐山の方へ向かって長い大道が続き、南方は窪地を印象付ける「朱雀」のイメージに合致する淀川と、宇治川に挟まれた鴨川が南北に流れ、広い湿地帯になっていたのです。よって山城国の地は、正に四神相応の教えに合致した理想郷として、いち早く認知されたのです。

そして山城国を所有していたのが秦氏であったことから、平安京への遷都において、秦氏はさらに大きな影響力を持つことになります。秦氏にとって、自らの影響力下である山城国周辺に遷都を実現させることは長年の夢でした。そして天皇家一族にとって怨霊の問題はまさに死活問題であり、早急に遷都することが望まれたことから、両者の思いが一致したのです。その結果、短期間で平安京が造営されることになります。

怨霊対策に余念のない平安京

こうして794年3月、平安京への遷都が実現します。都を鎮護して怨霊の仕業である天変地異や不幸から身を守るためには、都の四方を寺社で守ることも重要でした。そこで桓武天皇は、都の東西南北に大将軍神社を建立し、神々の中でも強大な力が崇拝されてきたスサノオノミコトを祀ることによって厄払いをし、平安京を鎮護する礎としました。そして古代より崇拝されて来た磐倉の巨石も、都の東西では観勝寺と金蔵寺、南北では明王院不動寺と山住神社に祀ることにより、都全体を大将軍と岩の神によって二重に加護することを目論みました。さらに東西北三方を山に囲まれた平安京の南側を守る官設寺院として、796年には東寺が創建されたのです。この東寺こそ、823年に嵯峨天皇より空海に下賜され、五重塔が建立された、後の真言密教の根本道場です。

比叡山延暦寺 阿弥陀堂 東塔特筆すべきは鬼門を守る延暦寺の存在です。遷都直前の788年、最澄が開いた一乗止観院を起源として創建された延暦寺は、陰陽道の鬼門にあたる都の東北部に位置します。鬼が出入りすると考えられた鬼門を恐れた桓武天皇は、数多くある寺社の中でも延暦寺を最重要視し、そこで頻繁に加持祈祷が執り行われました。奈良の南都仏教勢力を逃れて遷都を決断した桓武天皇だけに、神のご加護を求めるにしても、奈良仏教の要素を極力排除しようとしたことは想像するに難しくありません。しかし怨霊を封じるためには、磐倉と大将軍神社、および延暦寺の加持祈祷だけでは足りないと考えたのでしょうか、例外措置として守護神の象徴である毘沙門天を、都の北は鞍馬寺に、南は羅城門にも置きました。こうして、平安京は造営当初から多くの神々によって守護されるようになったのです。

これら一連の怨霊対策の背景には、和気清麻呂の貢献があったことは言うまでもありません。平安京のマスターマインドとして、天皇の意に応じて、ありとあらゆる怨霊対策を講じたからこそ、日本の歴史に大きな布石を打つ美しい都が造営され、歴史に時を刻むことになります。