歴史人口学が明かす縄文時代の人口

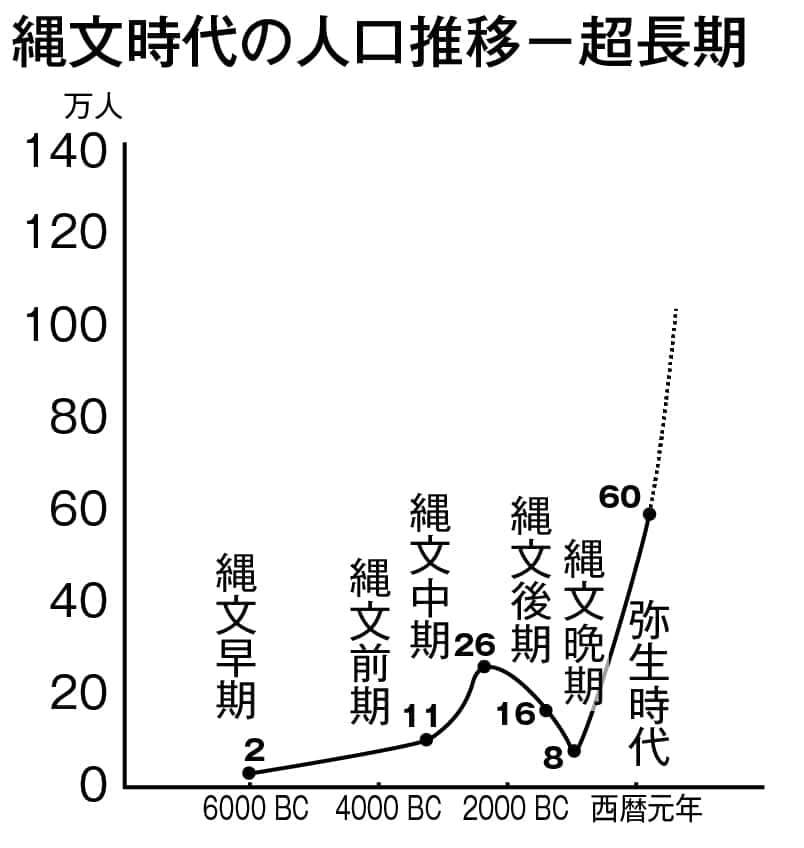

縄文時代の人口推移ー超長期

鬼頭宏「図説人口で見る日本史」(2007)参照過去の人口現象を考察する学問を「歴史人口学」と呼んでいます。例えば紀元前3世紀頃の日本の人口を推測する際、以前は北アメリカの先住民に関する人口データからさまざまな類似点を探り、日本の事例に当てはめながら、15万人から25万人の人口であると推定するような方法がとられました。「歴史人口学」ではそれに加えて、遺跡の分布や、基礎人口、集落規模なども検証し、数字の精度を高めていきます。昨今、それらの研究成果から、日本列島における人口分布の実態がより明確に見えてくるようになりました。

「歴史人口学」による研究の結果、縄文時代の早期にあたる紀元前6000年頃には約2万人の原日本人が存在し、その大半が東北から関東、東山(山梨・長野地域)にかけて居住していたと推察されました。そして縄文時代では人口分布が東日本側に著しく偏り、西日本は縄文晩期まで、ごく僅であったと考えられるようになったのです。

その後、日本の人口は紀元前3200年頃には約11万人、縄文中期の紀元前2300年頃にはおよそ26万人まで増加し、総人口の96%までもが東日本に居住していたと推定されました。日本列島の中でも東方に人口が集中した経緯は、東日本の方が平野部も多く、採取、狩猟、漁撈活動が行いやすいという食料資源に関連する事柄が主たる理由であったと考えられています。

しかしながら26万人にまで増え続けた人口は、縄文時代後期から末期にかけて突如と減少し、紀元前1300年には16万人、そして末期にあたる紀元前900年には縄文中期ピーク時の3分の1以下になる8万人にまで減少したという研究の結果が発表されたのです。その原因は急激な気候変動と気温の変化を原因とする食糧難、そして疫病の蔓延ではないかと推測されています。また、大地震や地殻変動などの天変地異も影響していた可能性があります。その激減した人口が、弥生時代の始まりに繋がります。

弥生時代に急増する日本列島の人口

国立歴史民俗博物館平成15年、国立歴史民俗博物館は水稲や製鉄の文化が日本列島に導入された時期が、紀元前10世紀頃と推測される研究成果を発表しました。その時期は、日本列島における人口が8万人まで減少した縄文時代末期となる紀元前900年頃と一致することから、それが弥生時代の始まりと考えられます。つまり弥生時代とは、日本列島内の人口レベルが極度に落ち込んだ時を同じくして始まったのです。

それから11世紀後の3世紀初頭にあたる西暦200年頃、日本の人口は60万人までに急増したと推測されています。つまり1100年という年月をかけて、日本の人口は7~8倍に増加したのです。そのような増加率は、一般的な歴史の流れを前提とした人口増を想定するだけでは説明ができないほど大きなものです。

縄文時代末期における平均的な人口増加率は0.1%とも推定され、その値が弥生時代も変わらないと仮定するならば、8万人の人口が3世紀初頭には24万人程度になるはずです。ところが推定人口はそれより36万人も多い60万人であり、実に2.5倍の開きがあります。人口の年平均増加率が0.2%近くまで急上昇したと想定しない限り、60万人という数値にはなりません。そのような人口増加率が想定できる歴史的な要素も存在しないことから、出生による人口増加の要因のみでは説明がつきません。

つまり、縄文時代末期から3世紀にかけての1000年の間に、何かしら人口が急増する特別な要因が、歴史の背景に潜んでいたことになります。その答えが大陸から海を渡って日本列島にまで到達した渡来者の存在です。弥生人のルーツにも繋がる渡来者の流入により、日本の歴史は重要な転換期を迎えることになります。

人口急増の原因は春秋時代の内乱か?

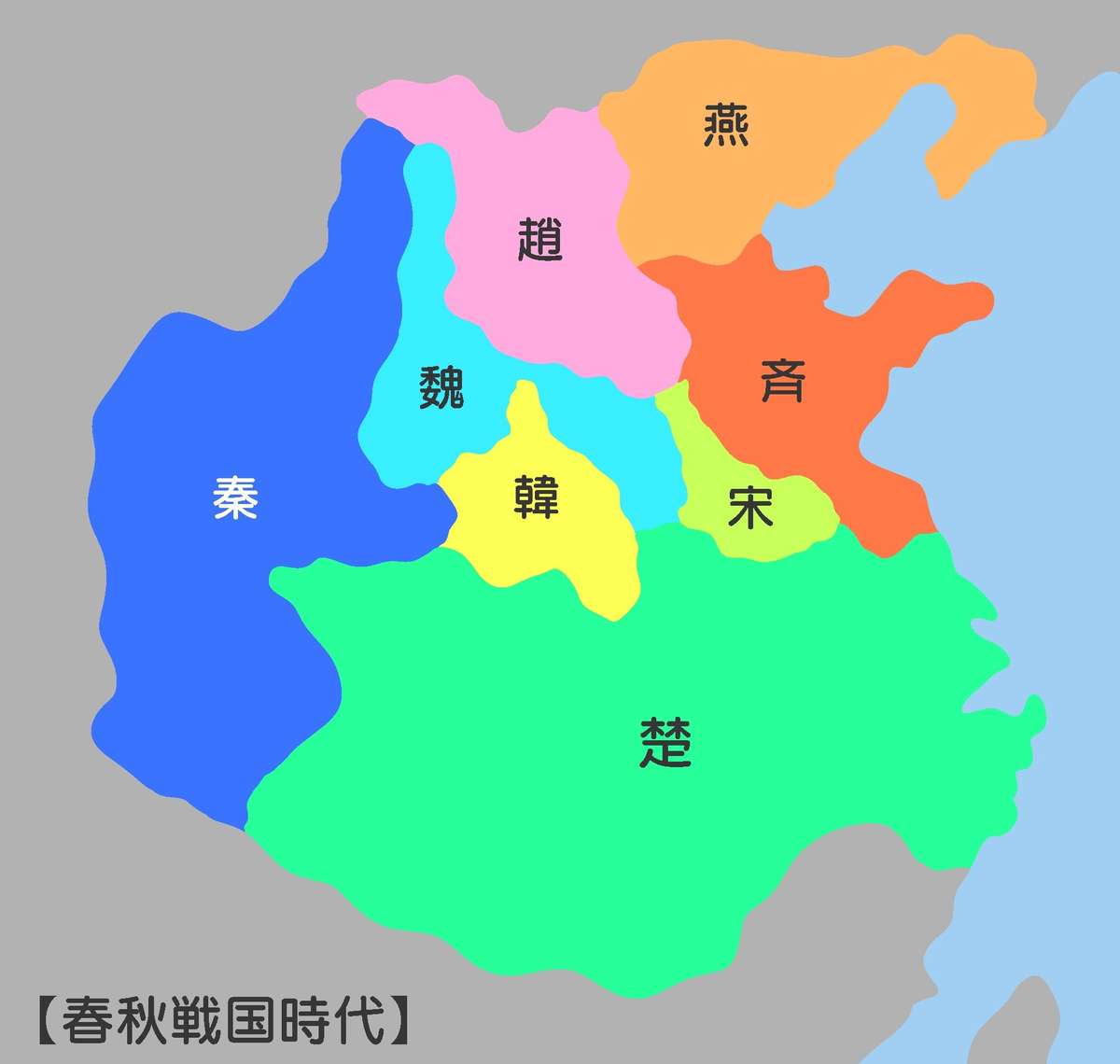

春秋時代の地図紀元前10世紀以降、弥生時代に入ってから人口が急増した要因については、大陸から渡来した人々の存在以外に説明する術はありません。アジア大陸の歴史の流れと照らし合わせた結果、日本列島へ向かう大陸からの人の流れは、紀元前770年からおよそ550年間続いた中国の春秋時代の戦乱時代に起因した可能性が考えられています。紀元前221年、秦が中国を統一するまで国家の分裂と内乱が繰り返された春秋時代では、土地を追われた民が各地を離散する最中、海を渡って日本列島まで到達した人々もいたというのがこれまでの定説です。しかしながら、それだけの理由で弥生時代の人口が24万人から2.5倍の60万人になったということには疑問が残ります。

まず、中国の地理的条件と人口分布を考慮する必要があります。中国では紀元前8世紀から春秋時代が始まり、その後、晋は韓、魏、趙の3国に分かれます。当時、中国では内陸の西安を中心として人口が分布し、太平洋沿岸周辺においては、大きな都市が発展するまでに至っていませんでした。よって戦火を逃れるにしても、わざわざ大陸を何百キロも東方へ徒歩で旅をし、さらに大陸を離れて海を渡ってまで見知らぬ地へ行くことを決意した民の数は、そこまで多くなかったかもしれません。

また、春秋時代から戦国時代にかけて中国より大勢の難民が渡来したことにより、本来は24万人となっているはずの人口が、3世紀には60万人に達したとするならば、古来より列島に在住した縄文人のルーツを持つ人々よりも、中国大陸からの渡来者の数の方が多くなっていたことを意味します。つまり当時の日本の人口は、そのおよそ6割が大陸からの渡来者が占めることになります。よって、それが史実であるとするならば、渡来者が日本列島に与えた文化的影響は計り知れなかったはずです。

例えば、日本語の文化は中国語の影響を強く受けてしかるべきでしょう。しかし日本語は、西アジアから北アジア地域に広まったアルタイ諸語のひとつと分類され、朝鮮語やモンゴル語に類似するも、中国語とは一線を引いた言語グループに含まれています。このことからしても、弥生時代に中国からの難民が日本に渡ったという説だけでは、36万人にも上る人口増の差異を説明することが難しいようです。それ故、大陸から海を渡ってきた渡来者とは中国系の人々だけに限らず、他の民族や人種も検討する必要があります。

人口急増の謎を紐解く渡来者の存在

弥生時代の始まりを紀元前10世紀とするならば、アジア大陸の西方、地中海に面するイスラエルではソロモン王が君臨し、タルシシュ船を利用して諸外国との貿易を活発に行っていた時代にあたります。よって、古くからタルシシュ船のような貿易船が日本とも接点を持ち、関東、東北地方の太平洋沿岸、および北九州地方などにも辿り着いていたことでしょう。弥生時代の初期、アジア大陸で培われた文化を携えて世界の海原を旅していた古代の人々は、時には日本列島にまで至り、鋳物や水稲の技術など、さまざまな大陸文化を紹介するようになったと想定されます。

近年の放射性炭素年代測定により、水稲の年代が紀元前10世紀まで遡ることがわかってきたことからしても、これまでの想定よりも早い弥生時代初期から、日本列島の文化が大陸からの渡来者の影響を受けて動き始めていたことがわかります。そして稲作の文化をはじめとするさまざまな大陸の文化を日本に持ち込んできた渡来者の中には、イスラエルからの民も含まれていたと考えられます。

国家を失ったイスラエル12部族の行く末紀元前6世紀から8世紀にかけて北イスラエル王国と南ユダ王国というイスラエルに纏わる2つの国家を失った民の多くは、アジア大陸に離散しました。その数は数百万人にも上ることが想定されています。それらの民の中には当初から、日本列島まで到達したグループもあったようですが、その大半はアジア大陸の各地に離散することとなります。それらイスラエルの民が、春秋時代の内乱を避けて東方へ移動し、中には日本列島まで到達する民も存在したと想定するならば、計算値を36万人も上回る人口増の理由が見えてきます。

大陸より渡来した弥生人の真相とは

弥生時代をとおして急激に増加した人口の要因が明確になってきました。そこには縄文ルーツの人々による自然の人口増に加え、大陸における春秋時代の動乱から逃避して日本列島まで辿りついた中国の人々だけでなく、同時に大陸から渡来してきた大勢のイスラエルの民も混在していたことが想定されます。

弥生時代の日本人とは、日本列島に遠い昔から居住した縄文人と、弥生人と言われる渡来者から成り立っていると言われてきました。その弥生人とは、大陸から渡来してきた中国系の民や、崩壊したイスラエルから離散した人々の家系を継承するイスラエル人を中心とする、大陸からの渡来者により構成されていたことが窺えます。

その移民の波は紀元3世紀以降、さらに加速することになります。それは大陸より日本列島への民族大移動とも言える、新たなる大きな人の波の到来であり、想像を超える膨大な数の渡来者が古代、継続して日本に押し寄せてきたとことを意味しています。その結果、縄文時代末期の8万人から西暦200年には60万人まで増加した人口は、その後、500年で一気に加速し、奈良時代には450万人から500万人まで膨れ上がったのです。歴史人口学の検証から、日本の人口が急増した要因となった渡来人の存在が見えてきました。

[参考文献]

- 鬼頭宏(2000)「人口から読む日本の歴史 (講談社学術文庫)」

- 鬼頭宏(2007)「[図説]人口で見る日本史」PHP