目次

平安時代に創作された平仮名の歴史

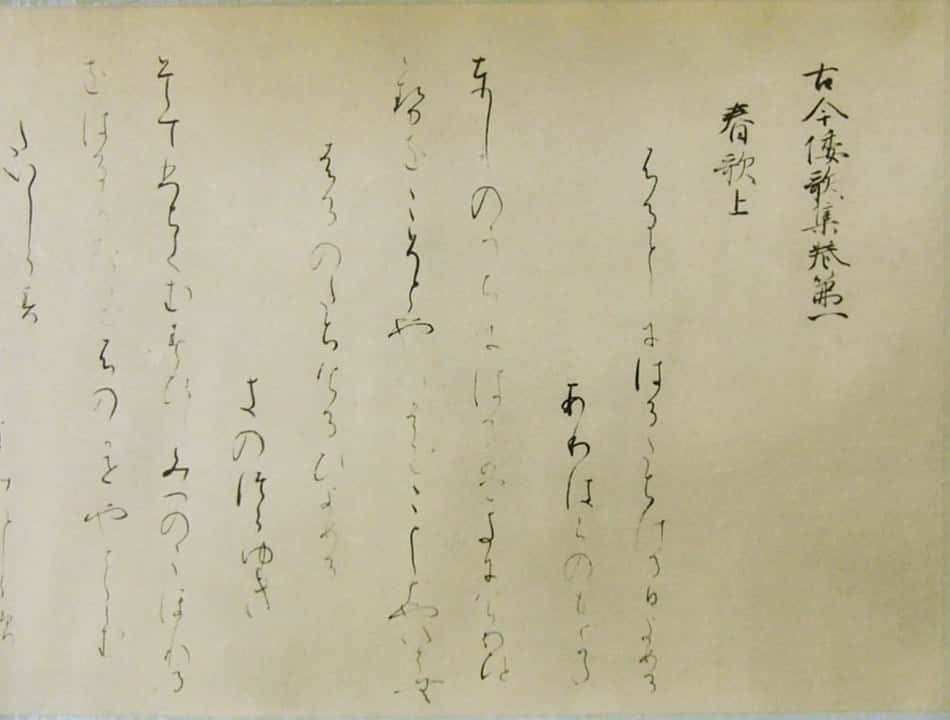

高野切第1巻『古今和歌集』の現存最古の写本現代の日本語は、漢字、平仮名、片仮名、そして時にはローマ字も含む4種類の文字を用いて表記されています。漢字は元来、中国発祥の文字であり、ローマ字も海外に由来する文字であることは一目でわかります。それら2種類の外来の文字に加えて、漢字を参考に創作したと考えられた平仮名と片仮名が、日本特有の文字として平安時代から存在するというのが通説です。しかしながら、平仮名と片仮名は同等の発音を持つ表音文字であり、何故2種類の重複する表音文字が作られ、今日までそれらが漢字と混在しながら日本語の表記に活用されてきたのか、不可解に思われる方も少なくないはずです。しかもこれらの仮名文字は、時代と共にその用いられ方が大きく異なっていくのです。

平安時代に創作された日本固有の文字である平仮名は、当時、漢字の読みを記載する目的で普及し始めていた万葉仮名にとって代わり、特に和歌や歌謡の作品、女流の物語において用いられました。当初は漢文に入り混じりながら、主に文章の流れと読みを補佐するため使われましたが、平仮名を漢字と共に併用して文章を思うまま綴ることに、当時の作者らは何ら躊躇することはなかったようです。平仮名が瞬く間に普及したということは、それ程まで、日本語を発音のままに文字表記することが、長年、望まれていたことの証でもあります。そして平仮名は、独自の文字列のみでも文書を表記するのを可能とした表音文字であることから、いつしか、日本語表記の大切な一部分として定着したのです。

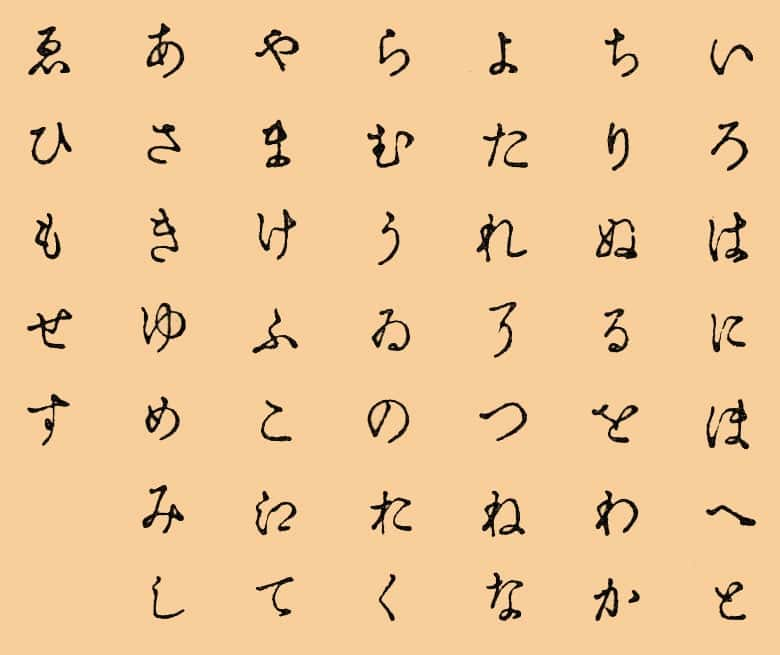

平仮名は今日の学校教育においても、最初に学ぶ日本語の文字として重要視されています。字母表にまとめた仮名の数は、元来いろは47字にヤ行のエを加えた48字です。平仮名を「いろは」から学ぶ時代は長く続き、つい昨今まで諸々の辞書においても、仮名文字は「いろは」の順で並べられていました。そして明治時代に至り、小学校令施行細則においてヤ行のエが、「ん」にとって代えられて字母表としてまとめられ、戦後の時代から五十音図の表記を用いて平仮名が学ばれるようになりました。しかしながら、平仮名が仮名文字の主流となったのはごく最近のことであり、戦前まではむしろ片仮名を漢字と併用する文章が主流でした。戦前の文献には片仮名が多用されているものが多く、当時の日本語教育が片仮名の読み書きを基本としていたことは、国語の教科書からも伺えます。国内最初の国定日本語教科書である明治時代の尋常小学読本の編纂趣意書には、日本語の発音を学ぶためには、「児童ノ学習シ易キ片仮名ヨリ入リタリ」、と記載されていました。片仮名の方が児童にとっても学びやすい文字形であったことから、子供たちは最初に片仮名を覚えてから、その次に平仮名を「いろは」によって学んだのです。

その片仮名を主体した日本語教育の流れが戦後、一変します。これまで主流となっていた片仮名による仮名遣いが、平仮名に差し替えられたのです。戦時中の公文書や勅令等に片仮名が多用されたことから、それらがかもしだす過去の暗いイメージを払拭するための勇断ではないでしょうか。およそ固いイメージに映る片仮名よりも、丸味を帯びた優しい文字の印象に受け止められる平仮名を五十音図の文字として差し替えることにより、新しい時代の幕開けを訴えることができたのです。こうして時代の流れと共に、仮名文字の主役が片仮名から平仮名へと移り変わりました。それにしても、何故、片仮名と平仮名という類似した2種類の表音文字が古くから日本に存在したのでしょうか。その謎を紐解くためにも、まず仮名文字のルーツであると言われてきた漢字文化の流れについて、振り返ってみましょう。

仮名文字の土台となる漢字文化の発展

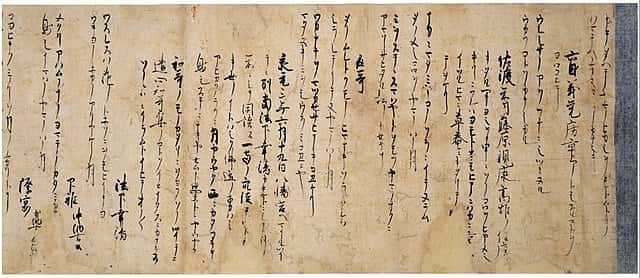

明恵上人歌集(1248年)日本に漢字が紹介されたのは古墳時代の中期にあたる5世紀から6世紀にかけてと言われています。しかし2-3世紀、邪馬台国の時代においては既に中国からの使者が倭国を訪れていただけでなく、中国史書に記載されているように、実際にはそれ以前の時代に遡り、中国で教育を受けたと考えられる秦氏らを中心とする大勢の渡来者が朝鮮半島を経由して日本に訪れていました。それ故、遅くとも1-2世紀には日本列島に漢字が紹介されていた可能性があります。いずれにしても漢字文化は徐々に古代の日本社会に浸透し、飛鳥、奈良時代においては、「古事記」や「日本書紀」に見られるような中国語に準じた漢文が、日本における文字表記の主流となりました。高度な古代文明を持つ中国の文化が流入することにより、中国語の漢字で書かれた漢文を学びながら読み書きをする文化が発展していたのです。

その大陸をルーツとする文字文化を吸収する原動力となったのは、言うまでもなく中国大陸から朝鮮半島を経由して日本に訪れた大勢の渡来者です。漢文が日本に導入される過程で、既に漢字を流暢に使いこなしていた中国大陸からの渡来者の影響を多大に受けたことは言うまでもなく、渡来系の学者や書記官の存在は、古代日本文化の発展においては欠かせない存在でした。それら渡来者の中には、秦氏のように中国大陸で高度な教育を受け、長い年月を経ながら大陸を東へと移動し、満を持して日本へ渡来してきたユダヤ系の移民も含まれていました。こうして大陸の文化を積極的に吸収していく最中、それまで文字の文化が普及していなかった日本では、中国語を規範とする漢文を読みこなすために漢字を習得することが急務となったのです。そして、支配階級層においては漢文を習得した書記官や文才に長けた学者が優遇され、その者たちによって国家の統治、及び文化の形成に多大なる影響を与える文献がまとめられていくことになります。

また、漢字が日本に紹介されたのが4世紀前後という定説を前提として考えれば、それから仮名文字が草案されたとされる平安時代まで、少なくとも500年という長い年月が経っていることにも注目です。その長い年月こそが、大陸から漢字文化が日本に持ち込まれた後、すぐに漢字を日本語化する必要がなかったことの証であり、大陸系の渡来者が、古代日本の文化を育む責務を担っていたことを裏付けていると言えるのではないでしょうか。もし日本民族が渡来者とは一線を引いた別人種であるとするならば、世代を超えてまで500年以上の長い期間、外来の漢字で書かれた中国語の漢文を、ひたすら学び続けるとは到底考えられないのです。それは自国民のプライドに関わることでもあり、日本人特有の創造性、国民性からしてみても、想像し難いものです。

漢字を日本語化し、日本語として読みこなしていくような形跡が、奈良、平安時代に至るまでの長い歴史の間、殆ど見あたらないことからも、当時、渡来者と倭人、もしくは日本人を明確に線引きできるような人種的相違点は存在しなかったのかもしれません。そして怒涛のごとく押し寄せる渡来者の波が、既存の倭人の数を圧倒していくうちに、いつしか文字文化においても漢文が標準化されるようになったと推定されます。それは、漢字文化を持ち込んだ渡来者自身が、日本人ルーツの一端を担うべく古代文化の形成に貢献しながら、列島社会に同化し続けたことを意味します。渡来者の文化そのものが列島に流入することにより、古代日本の文化が育まれていく姿を、日本語の文字の歴史からも学ぶことができます。

漢文で書かれた「日本書記」と「古事記」

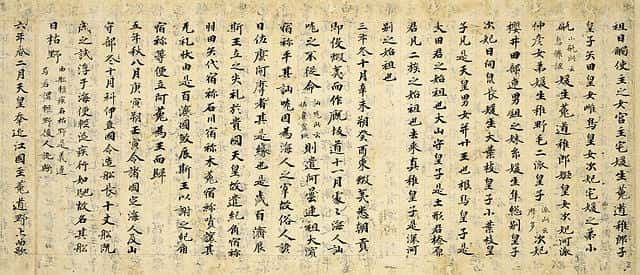

真福寺収蔵の『古事記』渡来者がもたらした中国の漢字文化と、古代日本の漢字文化は紙一重である証を、誰もが聞いたことのある日本最古の文献として名高い「古事記」と「日本書記」に見出すことができます。日本書記は奈良時代、720年に完成した日本最古の正史です。実際には聖徳太子が書いたと言われる「国記」や「天皇記」なども存在したことが史書の記述からわかっていますが、それらは消失してしまい、実態は不透明のまま今日に至っています。天皇の命を受けて編纂された日本書記は、おそらく中国系の書記官、学者らの手によって書き綴られたことでしょう。一般的には日本語に準じた漢文として受け止められがちですが、実際は、ほぼ中国語として理解できる格調高い漢文によって書かれています。そこで用いられている言葉の流れ、修辞上の体句などは漢文に倣っており、倭習とよばれる日本語化による漢文の誤用や奇用は最小限しか見られません。よって日本書記は、ほぼ純漢文体、すなわち中国語に準じて記載された史書と言えます。

巻第十の写本(田中本)

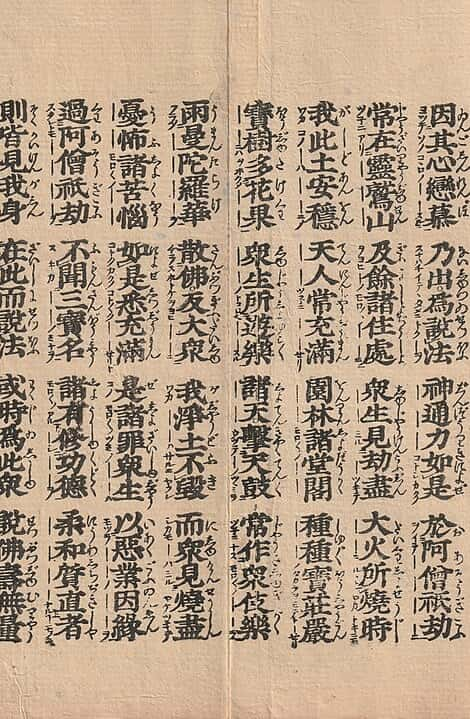

平安時代・9世紀 現存最古写本勅撰の正史である「日本書紀」に並び、712年に献上された「古事記」は最古の歴史書として知られています。「古事記」も基本的には漢文で記載されていますが、その中に含まれる中国語の度合いと日本語化の様相は、「日本書紀」との相違点が多く見受けられます。古事記では倭習の傾向が「日本書紀」よりも強く見られ、特に古代から伝承されたと考えられる民謡、歌謡や固有名詞など、漢文での表記が難しい文面においては、一字一音表記で記されているのが特徴として挙げられます。「古事記」の解釈が難しいことは、古代の編纂者である太安万侶が古事記の序文で、訓によって述べても「詞不逮心」、つまり言葉が心にしっくりとこず、また、音訳で表記しても「事趣更長」、すなわち文章が長くなると記述したことからも知ることができます。実際、中国語と日本語のハイブリッドのような側面を持つ「古事記」の解釈は難しく、およそ訓読みできる日本語化された漢文として理解できる個所や、音訳でしか理解できない歌謡などの文面も多々混在していることから、さまざまな角度から読みこなしていく必要がありました。「古事記」の存在は、長い年月をかけて漢字本来の読みである音読みに、日本語的な訓を交えながら、文字の日本語化が進んだ証でもあるのです。

文字の日本語化を先駆した万葉仮名

“元暦校本万葉集”

licensed under CC BY-SA 3.0 その後、日本語での発音をわかりやすく表記するための手段として、漢字そのものを大胆に振り仮名として用いる試みが始まり、それが万葉仮名と呼ばれる漢字表記による振り仮名の発端となります。漢字が列島に普及し始めてから長い年月を経た平安時代において、漢文を難なく読みこなすことができる学者はもはや、多くは存在しなかったことでしょう。また、中国語をベースにした漢文では、どうしても日本語の想いを正確に伝えることができないことは明らかでした。それゆえ、漢文を日本化する努力がなされるにつれて、日本語としての読みをわかりやすくするため、万葉仮名という手法が用いられ始めたのです。万葉仮名の字形は、基本的に元来の漢字と同等ではあるものの、漢字に付随する仮名文字として書き入れるため、文字を早く、また簡潔に記載する工夫を凝らすことが不可欠でした。その結果、万葉仮名の書体は少しずつ崩され、漢字はいつしか万葉仮名に変化していきます。こうして万葉仮名の進化に伴い、文字の日本化に向けてオリジナリティーが見えてきたのです。

しかしながら所詮、漢文表記が主体となっている文面であることから、万葉仮名の活用には限界がありました。特に、日本語の特色である活用語尾や、「いる」「ある」などの助動詞、また「てにをは」に代表される助詞を書き記す必要性にも迫られ、漢字文章だけではどうしても日本人特有の心情、気持ちまでも書き表すことが難しかったのです。「てにをは」の語源は、漢文を読む際の補助となる四隅に記載されたヲコト点(乎古止点)であることからしても、漢文を解釈する際の補助がいかに重要であったことがわかります。万葉仮名の普及は、漢字に付随する文字の活用法の限界や不便さを知らしめる結果となり、いつしか日本語を表記するにふさわしい、日本独自の文字を創作することの重要性が再認識されることになります。その結果、日本固有の文字として創作されたのが、平仮名です。

歴史に影を潜めた片仮名の存在

ごく一般的には平安時代に平仮名が草案され、その後、漢字の一部をとって片仮名が作られたと考えられています。しかし漢字が日本列島に紹介されてから、仮名文字が草案されるまでの5世紀以上もの長い年月の間、果たして本当に漢字以外の文字が使われることはなかったのでしょうか。古代日本において漢字が普及した理由は、次々と大陸から訪れる渡来者の多くが漢字文化圏の出であり、流入する文化が中国大陸の影響を大きく受けていたからでしょう。そして、それらの多彩な大陸文化はいち早く列島各地に紹介され、中国語による漢文は奈良時代から平安時代にかけて日本語圏に浸透していきました。そして公文書は漢文で書くことがしきたりとなったこともあり、支配階級層にとって政治や文化を語る際には、もはや無視することができない不可欠なコミュニケーションのツールとなったのです。実際には国内の支配階級層の多くが中国語を理解する渡来系であったと想定されることから、政治に関わる書簡や記述、そして学問の学び等を全て漢文により執り行われることは、当たり前のように考えられていた時代でした。つまり、渡来者の影響を多大に受けた古代の日本社会では、早くから漢文が一種のステータスシンボルとして定着し、すぐには日本語独自の表音文字を考案する必要性に迫られることはなかったのです。

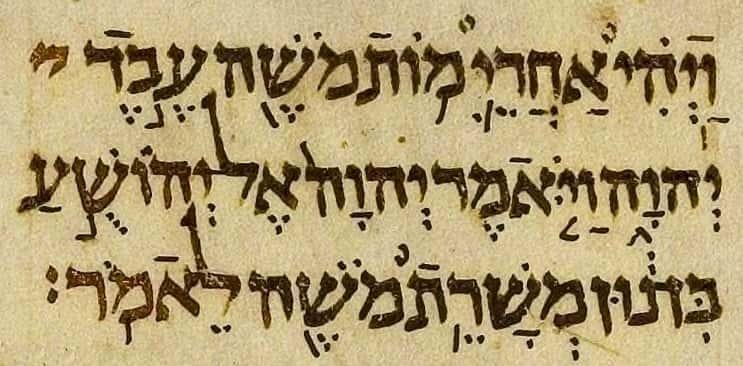

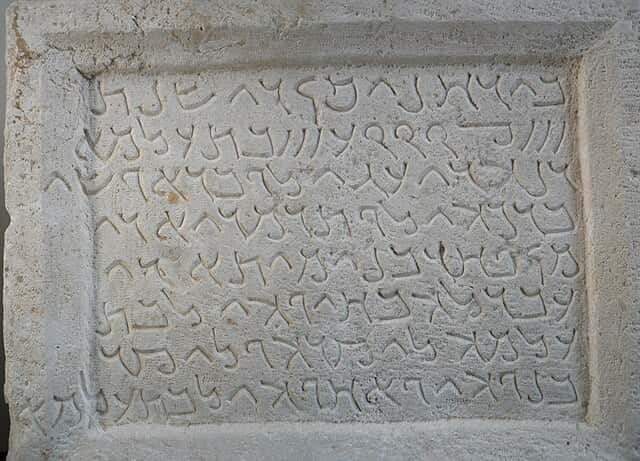

古代ヘブライ語

アレッポ写本(10世紀)のヨシュア記冒頭しかしながら、中国大陸からの渡来者の波が押し寄せる以前から、列島内には既に、独自の文字文明を培ってきたイスラエルからの移民が土着していたと推測されます。列島の北方を中心に土着していたアイヌ系民族の存在は広く知られていますが、それら先住民族に加え、前7世紀前後に北イスラエル王国や南ユダ王国から渡来したヘブライ系民族とも呼ばれるイスラエル人は、既に優れた文字文化を携えてきていたのです。よって、西アジアからの文化が列島内で開花するのは、もはや時間の問題でした。イスラエル人の間では、おそらく日本語をその発音通りに表記することが望まれ、早くからヘブライ系文字の活用が考えられていた可能性があります。何故なら、子音と母音から成る古ヘブライ文字や古アラム文字を流用して日本語の発音をそのまま書き記すことは、決して難しいことではなかったからです。それが後世において片仮名の原型となったと考えられるのです。実際に片仮名の文字形状を比較検証すると、全ての文字形が古ヘブライ・アラム文字に酷似していることは一目瞭然であることからしても、信憑性は高いと言えます。

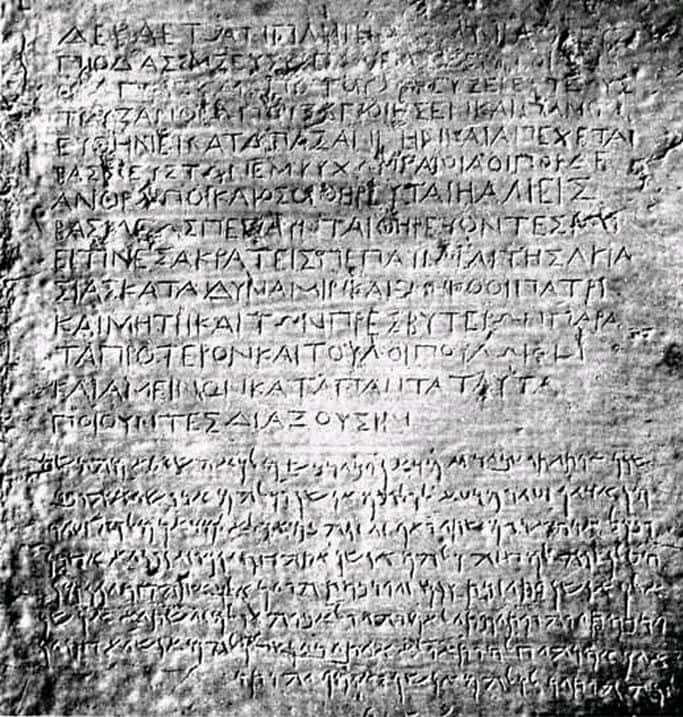

アショーカ王の碑文 紀元前3世紀

ギリシア文字とアラム文字による2言語併記ところが、中国大陸からの大勢の渡来者が朝鮮半島を経由して九州方面から列島に移住し、時代が大きく移り変わり始めた2、3世紀以降、いつしか漢字のみを活用した漢文が、渡来系の学者を介して支配階級層に急速に広まっていきました。そして朝鮮半島を経由して訪れる渡来者の数が急激に増加し、九州から四国、山陽地方、そして近畿地方へとその影響力が広がりを見せるにつれ、それまで列島に息吹いていたイスラエル系文化は、圧倒的な存在感を見せ始めた渡来者の影に、鳴りを潜めることになります。イスラエルから渡来してきた移民の多くが信仰上の理由により、高地性集落、すなわち山上に住む傾向があったことも、古代に渡来したイスラエル系移民の存在感と影響力が、なかなか新しい世代にまで及ぶことがなかった理由の一つでもあります。

怒涛のように押し寄せる中国大陸からの渡来者の文化が列島全体に影響力を及ぼし、漢文が普及し始めた結果、ヘブライ・アラム文字を流用した文字の存在は、何世紀もの間、歴史にその姿を現すことはありませんでした。しかしながら前七世紀から始まった皇族の歴史はイスラエルから渡来した王系の民と共にあり、その影響はイスラエルの宗教文化や文字文化も含めてしっかりと列島に根付いていたのです。そして渡来者の波が押し寄せる最中、同時に南ユダ王国にルーツを持つ一族と考えられる秦氏なども朝鮮半島を経由して大勢渡来し、大陸で培われてきた優れた知識と文化を、歴史の歩みの中で開花させていくことになります。

片仮名と平仮名が創作された背景

弥生時代の後期、数世紀にわたり、一説では百万人とも百五十万人とも言われる膨大な数の渡来者が日本列島に訪れたと言われています。その後、歴史の流れと共に、中国語を母国語とする渡来者一世でも知識層が占める割合は必然的に減少していくことになります。その結果、飛鳥時代や奈良時代に至っても、それまで朝廷の周りでは公用語として当り前に使われていた漢文を自由に読みこなすことができる民は、ごく一部の支配階級層に限られたままでした。元来、高度な教育を受けていなければ到底、理解することのできない漢文ですが、治政に関わる人々の中でも、未だ十分に日本語化されていない漢文を流暢に読みこなすことは、至難の技として受け止められていたのではないでしょうか。そのため、漢文を日本語化し、意味をなす文章として訓読できるよう、その注釈となる補助用語を必要としたのです。そこで考案されたのが、漢字を振り仮名として用いる万葉仮名です。この工夫により、それまで読みづらかった漢文も、およそ理解できるようになりました。しかしながら、万葉仮名を用いても所詮、漢文という中国語を基本にした文章構成は変わらず、漢文のみで日本語の細かなニュアンスや、些細な表現を書き表すことは不可能でした。

そこで、漢字では表記しきれない、日本独自の細かな言いまわしを綴るための文字の創作が望まれました。奈良、平安時代においては時代の流れと共に、秦氏らの影響力を強く受けていた学者が多数、朝廷界隈で活躍していました。彼らは漢文を流暢に理解できただけでなく、日本列島の先住者であり、同族のイスラエルからの渡来者がヘブライ文字やアラム文字の文化を携えて日本に到来し、それらの文字を日本の地において既に使っていたことを知っていたと考えられます。よって、自らの民族が踏襲してきた文字文化に由来するアルファベットを用いれば、日本語の発音に準じた「アイウエオ」の母音を付加するだけで、簡単に日本語を表記することができると気が付いたことでしょう。それ故、日本語を表記するために、古くからヘブライ文字やアラム文字が用いることが望まれたのです。こうして漢文を日本語化するために必要となる新たな文字として、これら西アジア系の文字を活用した文字列が、いつしか片仮名の文字としてまとめあげられ、遅くとも平安時代には公的に活用されるようになったのです。

片仮名は、イスラエル系の民にとってはごく自然に読み書きできる文字であっただけでなく、誰でも覚えやすいシンプルな文字形であったことから、公の場で使われ始めました。そして漢文訓読のための補助的な役目を果たす文字として、すぐに普及したのです。片仮名は日本語の表音文字として漢字表記にブレンドし、漢字だけでは成し遂げることのできなかった文章の日本語化をおよそ実現しました。その結果、すぐに公文書に多用されるようになっただけでなく、その後、学問や、さまざまな研究における文献においても活用され始めました。こうして漢字に片仮名を交えた文章表記は日本語表記の基本として、平安時代から鎌倉、室町時代へと、そして近年では明治時代、戦前にまで続きます。

ところが、漢字と片仮名による文章を理解するためには、どうしても多くの漢字を学ばなければならず、それでも漢文の影響の度合いによっては、その文章内容を理解することは容易くなかったのです。また、遅くとも7世紀には用いられ始めた万葉仮名も、日本語を書き表すための補助表記としては役立つものの、所詮、漢文表記が主体の文章構成の上に成り立つ漢字の理解が大前提にあるものでした。よって、いくら片仮名を多用して文章の表記を補ったとしても、このままでは中国の文字文化に日本が覆い尽くされてしまうような、一種の危機感が生じたのではないでしょうか。片仮名を補助的に用いても、十分な日本語化を進められないことは明らかでした。

空海その問題を重要視した一人が語学の達人である空海、こと弘法大師です。自らがイスラエル系阿刀氏の出自であり、幼き日々を四国の香川で過ごした空海は、奈良で活躍する著名な僧侶らを親族に持ち、多くの経典を学ぶ機会に恵まれただけでなく、伯父を通して皇族とのつながりも持っていました。そして都を造成する際に手腕を振るった秦氏を中心とするイスラエル系の渡来者とも交流があったと考えられます。その後、遣唐使として中国にて景教を学んだ空海は、「言葉が神」であり、言葉には神の霊が宿ることに確信を持つこととなります。空海にとって、言葉は命であり、言葉は神でした。それは正に新約聖書ヨハネ伝に書かれている通りであり、後に真言宗と命名した根拠でもあります。それゆえ、人々の魂に潤いを与え、命の言葉を多くの人々に宿すために、空海は新しい文字を創作し、ひたすら文章を綴り続けることを、天命と心得たのです。

しかしながら当時の古代日本社会では、人々は日本語を話すものの、それを読み書きする手段を知らない民が殆どでした。また、漢字の習得には時間と労力がかかるため、漢文を用いて大衆の間で普及させることは困難でした。しかし、優れた文才に恵まれた学者の家の出身であったり、高い教養を持つ女性も少なくなかったことから、潜在的な学び手も多く存在し、希望が絶えることはありませんでした。それゆえ「魂が宿る言葉」をできるだけ短期間に、世間により広く普及させるためには、誰もが容易く読み書きすることができる文字の創作が不可欠となったのです。そして漢字習得のハードルが高いことを熟知していた空海は、漢字と片仮名の併用による漢文の普及に見切りをつけ、簡単に表記できる表音文字だけで日本語の表記を完結するように目論んだのです。その結果、空海が創作したのが平仮名です。平仮名とは、難しい漢字を学ばなくても、女性も含めて誰もが日本語の発音に基づいて文章を読み書きできることを目指して創作された、日本独自の文字形だったのです。それは、片仮名とも共存することができる、新しい仮名文字の誕生を意味していました。

平仮名の創作手順とは

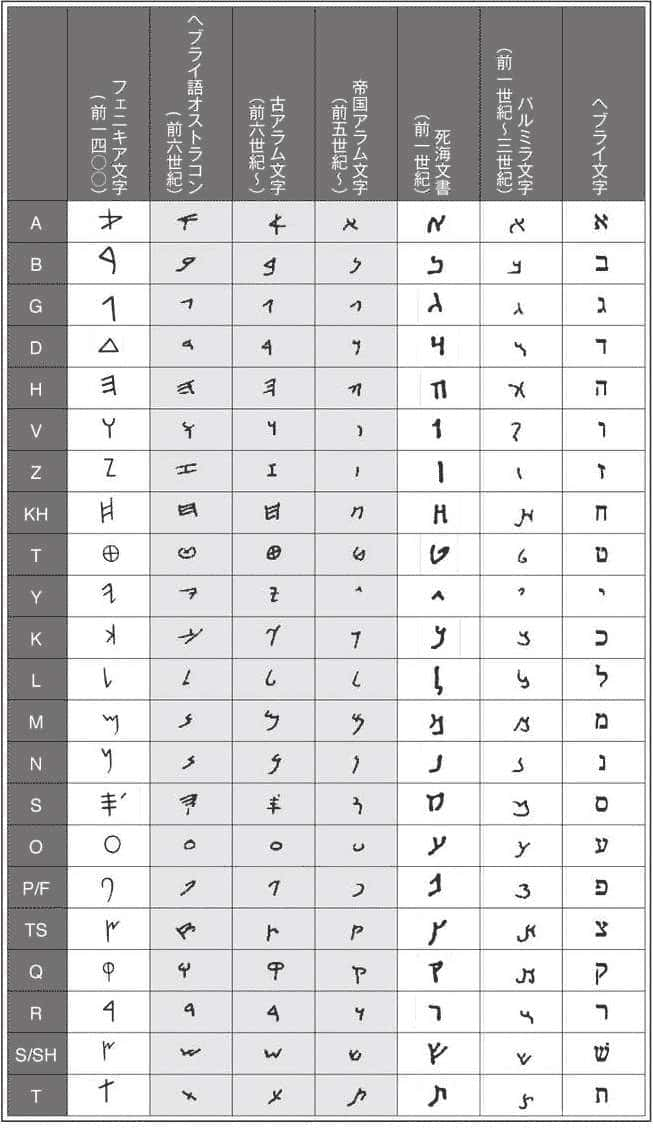

(表1) 片仮名のルーツとなる古ヘブライ・アラム文字

※片仮名が草案された時代に用いられていたと考えられる

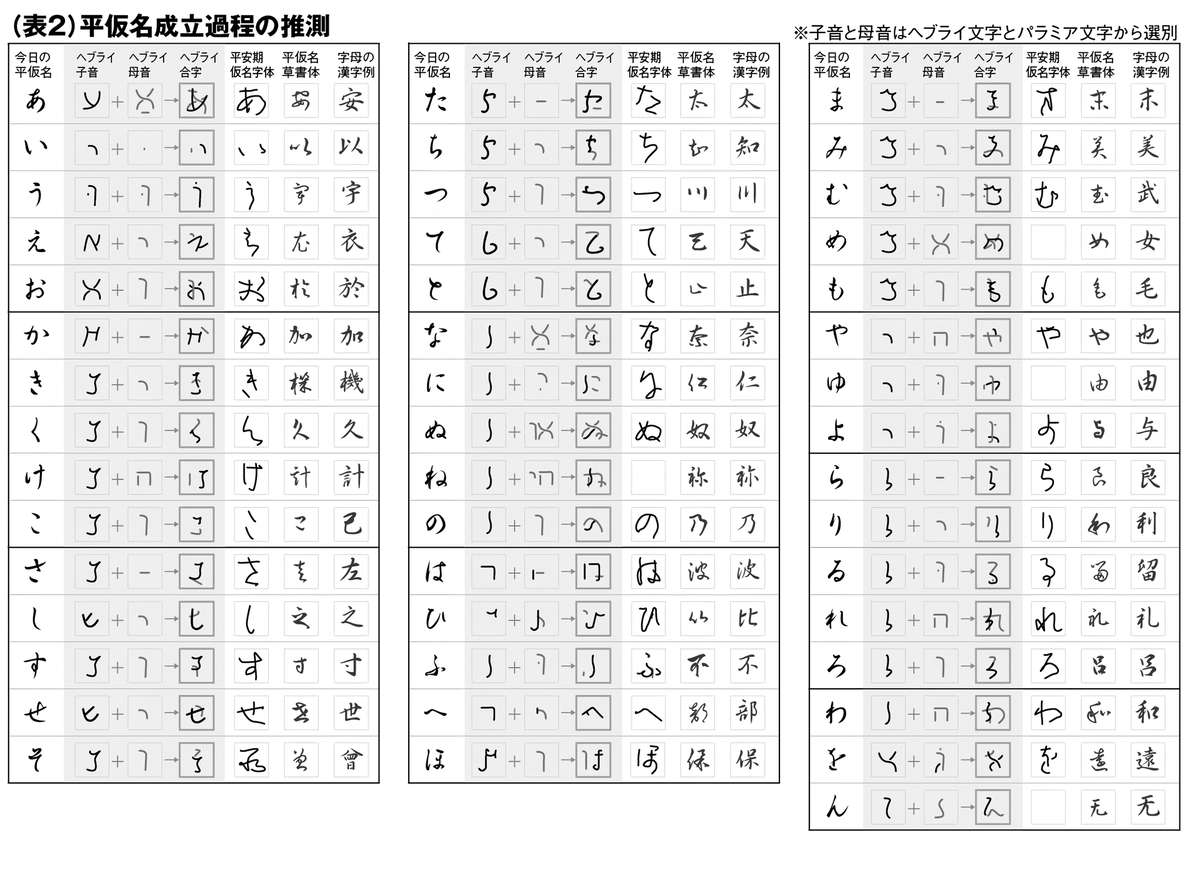

古ヘブライ語、古アラム語文字を網掛けで表記しています。ではどのようにして平仮名が創作されたのか、具体的にその過程を想定してみましょう。平仮名は片仮名に対しての差別化を図り、日本に土着する文字として独創性を打ち出すことを目標とした文字です。対して片仮名は、日本語の発音を単に表記する必要性から生まれた文字であり、古ヘブライ・古アラム文字をそのまま流用して、文字形が考案されたと考えられます。文字の形状からして、片仮名がこれら西アジア系の文字をベースにして考案されていることは明白ですが、それだけに、不必要な民族的感情を煽る危険さえ孕んでいました。

それゆえ平安時代の初期、平仮名を創作するにあたっては、文字ルーツが表立ってわからないような工夫がされたことでしょう。そして片仮名とは一線引くために、同じ西アジア系の文字でも、当時の世代により近い、前一世紀の死海文字や、その数世紀後に渡りアラム文字が進化して普及したパルミラ文字が参照されたと推測されます。これらは、それまでの古ヘブライ系・アラム系とはその形状が若干異なり、特にパルミラ文字は大胆な曲線が印象深く目に映ります。これらのヘブライ文字やパルミラ文字の形をそのまま流用して、その母音と子音を多少の工夫を凝らしながら重ねると、片仮名よりも丸みを帯びた、流線型の文字を象ることができます。

こうして完成した平仮名は、片仮名の文字形状を参考にしながら外来の子音文字を日本語の発音に応じて選択し、その文字の角度や大きさを変えたり、ずらしたり、また時にはそれらの文字を重ねたりしながら創作されました。すると最終的な仮名文字の形状は、片仮名の形状が余韻として残る文字も少なくはなかったものの、大半は、かつて類を見ない独特なものとなり、原型として用いられた西アジア系の文字とは、およそ似つかない文字形となったのです。卓越した文字デザインの工夫を凝らし、草仮名も参照して考案されたと考えられる平仮名は、一見、万葉仮名を崩して創作されたように見えます。しかしその実態は、片仮名の形状と見比べながら、ヘブライ文字とパルミア文字を流用して作りあげられた文字の結晶だったのです。

(表2) 平仮名成立過程の推測

※子音と母音はヘブライ文字とパルミア文字から選別

平仮名と片仮名が共存する理由

片仮名と平仮名、そして漢字が古くから共存し、その利用価値においてぶつかり合うことがなかったのは、それぞれが異なる目的をもって、その用途が明確に分かれていただけでなく、それらの文字を利用する文才家の出自や性別も異なっていたからと考えられます。和の柔らかいイメージを持つ丸みを帯びた平仮名は、独自の、日本的な優しい表記方法を目指し、特に漢文とは縁の薄い非支配階級や知識層、及び女性に多く用いられました。そして多少の漢字を交えながら、日本固有の和文で書かれた日記や和歌、物語などに積極的に用いられ、女性的な手紙等の文章にも広く用いられました。こうして平仮名は漢字の存在に拘束されることなく、日本語を美しく、繊細な思いまでも直接的な表現をもって書き綴ることに用いられ、日本語の文字文化の在り方を一変させることになりました。平仮名は日本固有の文字として、自由に文学や庶民の世界で用いられていくことになります。

しかしながら、平仮名が草案されたからとて漢字を無くす必要もなく、それにとって代わる文字が望まれた訳ではありませんでした。漢字は日本と中国を結ぶ文化交流の絆の骨子であり、漢文による文字文化から始まった日本の文字文明であるが故、もはや大陸の文化の象徴でもある漢字は捨て切ることができない貴重な存在となっていたのです。しかも古代社会においては、仮名文字が普及し始める以前の長い期間、文書そのものが公用語である漢文本位に形成され続けてきたことから、いつの間にか漢文の流れを踏襲することが、政治や学問の世界では不可欠になっていました。つまり、漢字の存在は既に日本の文字文化に深く根付いていただけでなく、漢字の便利さにも執筆者が依存し、慣れ切っていたと考えられます。

漢字の重要性については、片仮名と併用された歴史を振り返ってみても理解することができます。古代より、片仮名を使用する際には漢字を尊び、漢文の流れに拘束されながらも、片仮名を漢字と混合しながら文章形成に用いられ続けました。そして漢字と片仮名を併用する書き方が普及した結果、それがいつしか公文書の在り方として定着し、長年にわたり広められていったのです。片仮名は、その力強い文字形のイメージ故に、特に学問や政治の世界で頻繁に使われるようになり、公文書おいては戦時中まで多用されることになります。

戦後に至り、昭和21年には今日知られる仮名づかいが、そして昭和48年には当用漢字音訓表が制定されることとなります。漢字が日本に持ち込まれた古代からの歴史の流れの中で2000年近くの年月が経ち、今日、私たちが理解する日本語の表記方法が国家により初めて制定されたのです。

古代西アジアの文字を参考に考案された仮名文字

パルミラ文字が刻まれた粘土板全ての仮名文字は、古代西アジア系の文字を参考にして草案されていることは、ヘブライ文字やアラム文字、そして平仮名に至ってはパルミラ文字も含む子音と母音を合体した形から、一見して理解することができます。片仮名は漢字の一部分を基に作られ、平仮名は万葉仮名から草仮名、そして更に漢字が崩されて形作られたという従来の定説とは一線を引くことになりますが、仮名文字が創作された際に、それらの漢字が参考にされたという可能性を否定するものではありません。むしろ、漢字を十分に参考にした上で、その類似性を意図的に打ち出したり、仮名文字の創作後、それに似た形状の漢字を選別したりして仮名文字と関連性があるように見せかけようとした可能性は高いと言えます。いずれにしても、これら西アジア系の文字が仮名文字の土台となり、今日、私たちが知る片仮名と平仮名が考案されたことに、もはや疑いの余地はありません。仮名文字のルーツを再認識することにより、歴史を見る視点が一変します。

国家を失った神の選民であるイスラエルからの渡来者が日本に結集し始めた際、それまで長い年月をかけて培われてきた文化の遺産として、代々に渡り伝承されてきた神の言葉が記載された聖書の断片と共に、それらを表記する文字文化を日本に携えてきたと考えられます。そして歴史の流れと共に必然的に日本独自の文字を考案する必要性が生じ、古くから文字文化を培ってきたイスラエル系の民族は、自らが読み書きする古ヘブライ語と古アラム語を用いて、日本語をその発音のままに表すことができる文字を工夫し、折に触れて使っていたのではないかと考えられます。その結果、片仮名のひな型が創作されたと推測されます。それは、漢字が普及し始める以前から、仮名文字の前哨となる片仮名が、日本列島で産声を上げていたこと意味します。しかしながら、古代社会において文字の読み書きができるイスラエル系渡来者の数は多くなく、しかも、山上に居住して、周辺の社会から孤立する傾向にもあったことから、その仮名文字のひな型にあたる文字の存在は周囲に知れることがなかったのです。

大陸との文化交流も活発になり、漢字を用いた文献が主流となってきた奈良、平安時代では、漢字にとって代わる日本語を表記するにふさわしい文字の存在が求められました。漢字はあくまで中国語に適した文字であり、日本語の表記としては不向きであったのです。それ故、イスラエル系の渡来者がメモ書きのように使っていたと考えられる仮名文字のひな型が、いつしか片仮名の文字形状にまとめられ、漢字の普及と共に、徐々に片仮名も公の文献に用いられるようになったのではないでしょうか。イスラエル系の渡来者にとって、自国民族のルーツの象徴でもある文字文化を大切にし、それらをベースにした文字が日本で普及することは、ヘブライルーツの証を新天地において代々に残すという意味においても重要なことでした。

しかしながら、古ヘブライ文字と古アラム文字を交えてシンプルに草案された片仮名の文字は、その形状があまりに原語に類似していたことから、簡単にそれらの文字のルーツが指摘されてしまうという危険性を孕んでいました。中国を中心とした大陸文化を珍重する傾向にあった古代日本社会において、ヘブライ文字を日本語の骨子に導入して定着させることが困難を極めたことは想像するに難しくありません。中国文化の流入は続き、特に宗教面においては仏教の影響力が日増しに大きくなってきた時代でもあり、宗教色の強いヘブライ文化との直接的な関わり合いは、少なくとも多くの学者から敬遠されたはずです。そのため、新しく草案された文字群は、西アジア系の文字文化との関連性が簡単には見分けがつかず、むしろ一見すると、漢字文化の流れを汲んで草案された文字のように見える、新しい表音文字のように見えることが望まれたのではないでしょうか。結果として漢字を崩した文字のように見えても、実はヘブライ文化に根付いている平仮名文字が創作されたのです。そして、本当のルーツはこれまで一般的に知られることなく、平仮名は平安時代より広く普及して、今日まで至っています。

ヘブライ・アラム、及びパルミラ文字が平仮名のルーツであるという説の利点は、文字形成の説明に無理がなく、ごく自然にその成り立ちを理解できることです。これらのアルファベットと、母音の形状のみを合わせて文字を創生するだけで、自然に仮名文字の形状にたどり着くことができることに着眼することが重要なポイントです。それに比べ、漢字ルーツ説では原型となる漢字と平仮名の文字の形状に大きな隔たりがあるものが複数存在することから、文字加工の度合いが極端になるものが少なくありません。また、同等の発音と類似した形状を持つ漢字の選択肢も複数存在することから、漢字の選択基準も一面的な解釈になりがちです。これまで、漢字を崩して作られたことがあたかも通説であるかのごとく語られてきた平仮名ですが、実は平仮名の根底には、イスラエルの文化が息吹いていたのです。

平仮名を創作したマスターマインドは空海か?

もし、平安時代に草案されたと言われる平仮名の文字創生がすべて、ヘブライ・アラム文字、およびパルミラ文字に起因しているとするならば、それは古代社会において、何らかのきっかけでヘブライ語を習得し、そのアルファベットを熟知していた海外通の学者が日本に存在していたことを意味します。遣唐使も諸外国を行き来していた時代であり、ヘブライ語でさえも、大陸にて学んでくることができたはずです。また、日本国内にても遠い昔からヘブライ文字が一部のイスラエル系集落で使われていた可能性があり、代々、ヘブライ文字の読み書きができる家系も存在したのではないでしょうか。また、平仮名を創作した人物と同一の学者が「いろは歌」を創作した可能性も否定できません。「いろは歌」に含まれている複数の折句はヘブライ色の濃い宗教メッセージであり、その卓越した暗号文の構築術は当時の既成概念をはるかに超え、その時点ではまだ、普及の途上にあった平仮名にも精通していなければ、創作することが不可能であったと考えられるからです。

七字区切りに改行したいろは歌これらの歴史的背景から察するに、平仮名を創作したマスターマインドに相当する言語学者たる人物は、日本国の歴史上、一人しか存在しません。それが空海、弘法大師です。遣唐使としてアジア大陸に渡り、ネストリウス派のキリスト教に接して聖書を学び、阿刀氏系の学者の出自であることからヘブライ語も理解していたと考えられる語学の達人、弘法大師であれば、ヘブライ語やアラム語、パルミラ語のアルファベットから平仮名を創作し、「いろは歌」にキリストの折句さえも含めることができたはずです。そして弘法大師の信仰ルーツは阿刀氏の祖先であるイスラエルにあり、聖書の教えに基づいているからこそ、師の創作した平仮名の文字は「いろは歌」にまとめられ、そこに信仰のメッセージを見事に混在させることができたのではないでしょうか。

今日、空海が創作者であるという説は、平仮名、いろは歌ともに、多くの学者によって否定されています。しかし、ヘブライ語とその文字が平仮名のルーツにあることが解明された今、昔からの言い伝えの通り、やはり空海説が正しかったことの証となります。平仮名は空海によって、ヘブライ・アラム・パルミラ語のアルファベットから、日本固有の表音文字群となるべく創作され、主に詩や歌などの文献を書き綴り、後世へさまざまなメッセージを書き残し、継承するために、漢字と併用しながら普及されることが願われたのでしょう。

その目的を達成する手段の一つとして、空海は、それらの平仮名を全部含めた「いろは歌」を創作し、その歌ひとつで平仮名全部を学べるように工夫しただけでなく、その歌の中に暗号文として、信仰の道に通じる折句を込めたと考えられます。こうして全ての日本人が平仮名を学ぶ際、「いろは歌」を口ずさむことにより、知らずと神を誉め称えるように仕向けたのです。日本人の心に残る永遠の名作、「いろは歌」は、平仮名をベースに創作された名作であり、その卓越した暗号文のような折句を含む詩の背景には、日本固有の文化を愛し、神への信仰を全うせんがため尽力された空海特有の美学があったことを知ることができます。

大変興味深く拝読いたしました。

これまで読んだ中でも、もっとも分かりやすく信憑性と根拠を明確に示されていて、勉強になりました。

京都在住ですが、ユダヤ系の痕跡がたくさんあり、なぜここまで伏せられているのか疑念が深まります。

ぜひ一度情報交換させていただけると幸甚です。

素晴らしいですね、できましたら、一般販売はあるのでしょうか。よかったら買いたいと思います。いろはにほへと、ひらがなの成り立ち。

素晴らしい論文で心から尊敬の念を抱きます。益々頑張って下さい。お疲れ様でした。