倭国の姿を古代の視点から見つめる

邪馬台国の場所については議論がつきず、謎めいたものになってしまったと言っても過言ではありません。さまざまな憶測が飛び交う中、解決の糸口を見出すために、これまでとは違った切り口から、いくつかの重要な課題をとり上げてみました。

史書の記述は、古代の知者が倭国について見聞したとおりの姿を、ありのままに書いていると考えられます。しかし、日本列島は東西南北に大きく広がり、島々の名前さえも当時は周知されていなかったことから、倭国の範囲を特定することは困難であったはずです。例えば「魏志倭人伝」には、倭国は「会稽・東冶の東に在るべし」とありますが、この文章だけを取り上げて考えると、倭国はおよそ、屋久島や種子島の位置に存在したことになり、前後の記述と辻褄が合わなくなってしまいます。これはむしろ倭国が南西諸島を含む、数多くの日本列島を網羅する島々の集合体であり、南は沖縄周辺から北は本州まで、多くの島々が連なるその中間点を、大まかにコメントしたものであると解釈できます。

その倭国の島々では、古代より大陸からの渡来者が訪れていたこともあり、ごく自然の成り行きとして島々や地域ごとに、いつしか小国家と、それを統治する王が存在するようになりました。平穏な日々を漁猟や農業に勤しみながら過ごしていた弥生時代後期の列島社会において、国が100にも分かれていたという中国史書の情報は、俄かに信じ難いことです。しかしながら弥生時代を通じて大勢の渡来者が朝鮮半島を経由して大陸より訪れたことがわかってきました。特に秦が滅亡した前3世紀の後半以降、膨大な数に上るさまざまな民族が海を渡って日本列島に到来したのです。それらの史実を見つめ直すならば、列島の人口が急増した原因であるだけでなく、短期間に多くの統治者が島々の各地に台頭し、国造りが進められた背景も理解することができるのではないでしょうか。

新天地とは言え、時には異文化を背景にした民族同士がぶつかり合うこともあったはずです。それでも大陸の戦火や、民族同士の敵対など、さまざまな問題を乗り越えてきた人々をルーツに持つ民だからこそ、平和で安定した生活を望み、自らの民族が自治権をもって統治することを望んだに違いありません。それ故、島々の存在自体が自然界の境界線となり、各地域に複数の小国家が形成されるきっかけになったと推測されます。そして九州から四国、本州へと渡った民は、自らが拠点とした場所にて新たなる集落を築きあげ、それが国造りへと発展したと考えられます。

倭国に存在した百か国の背景

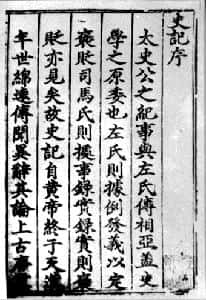

倭国については、「三国志」が編纂された魏の時代よりも古い後漢の時代、78年頃、前漢の歴史について書かれた「漢書」に、最も古い記述が見られます。その中に含まれる「地理志」には、「楽浪海中に倭人あり。分かれて百余国となる」と書かれています。邪馬台国が台頭する以前、既に100人以上もの王が、国々を統治していたことがわかります。

倭国100余国の場所や、倭国全体の境界は、今となっては知る術がありません。しかし「会稽・東冶の東」という古代人の視点から見た目安を考慮するならば、倭国は東方に浮かぶ多くの島々や、高地を基点とした国々の集合体であったことに違いありません。古代社会に住む島国の人々にとって重要なことは、民族間の絆だけでなく、他の島々や地域との経済や文化交流であり、その生活圏の共有意識こそ、倭国が島々の集合体として結びつく力の源となったと考えられます。

時代の流れとともに、これら小国家の数も変動すると考えられ、その後、邪馬台国の時代まで全部存在し続けたのか、時代が経つとともに幾つかの国は併合されたり消滅したりしたのか、定かではありません。はっきりしていることは、邪馬台国が台頭した当時、倭国の中の30余国が中国と交流を持ち、それ以外にも多くの国がまだ、存在していたということです。そして邪馬台国が滅びた後においても国々は存在し続け、卑弥呼や壱与の時代が終焉を迎えてから間もなく、倭国から5王が中国に使いを出したことが史書の記録に残されています。

慎重な検証が必要な遺跡データ

倭国の地勢とそれに繋がる集落の存在を考える上で、もう1つ大事な要素は、遺跡発掘に関するデータの受け止め方です。ごく一般的には青銅器や鉄器、土器など多くの遺物が発掘される地域は、遠い過去、人口が密集していた可能性が高いと考えられています。遺物は全国各地から出土するものの、弥生鉄器や青銅器、土器、石包丁、そして絹やガラス製の勾玉など、これまで九州地区からの出土が群を抜いて多いことがわかっています。これは、大勢の渡来者が弥生時代中期後半から後期にかけて列島を訪れ、各地に離散した際、必然的に倭国の入り口である九州北部に滞在したからです。そこに人口が集中しやすかったことからしても、当然の結果と言えます。

弥生時代の中期後半から後期にかけて、列島随所に100余国が存在したということですから、現実的には、全国至る所から弥生土器や絹、鉄器、勾玉、農具など、多くの遺物が見つかっても不思議ではないでしょう。実際に遺跡調査は今日でも各地で継続して行われ、古代史を解明する糸口となるような新しい発掘情報を目にすることも少なくありません。

しかし、これらの遺跡調査データは人口分布や物資が利用された拠点を知る上で、1つの目安にはなりますが、それ以上の結論を導き出すには注意が必要です。何故なら、人や物は移動することが多々あるからです。例えば前漢の王莽が発行した「貨泉」と呼ばれる硬貨が九州北部だけでなく、大阪や京都にかけて、各地から出土しています。それは東西をまたがる人々の往来が想像以上にあったことを意味しています。また、倭奴国に対して光武帝が与えたとされる「漢委奴国王」の金印が、何故かしら九州博多の沖に浮かぶ志賀島から発見されたことも注目に値します。それは、古代史の重要文化財である大切な印が、海人の一大拠点となっていた志賀島にて保管されるようになったという史実を物語っているにすぎず、志賀島が倭奴国であることを示唆するものではありません。

さらに、国家そのものが時には移動することがあることにも留意する必要があります。日本の古代史において、都の場所が遷都を繰り返しながら目まぐるしく変わったように、いかなる国家であっても、都の場所が移り変わることがあります。それ故、たとえ多くの遺物が発掘されたとしても、その場所と特定の史実を結び付けることは、時間軸の関係で難しい場合があります。北九州周辺や近畿大和周辺など、規模の大きい集落の基盤が早くから整い、大型建造物の跡が見つかった遺跡も存在することから、これらの古代集落の背景と役割、その存在の意義は、慎重に検証する必要があります。いずれにしても、発掘データを根拠に倭国の比定地を特定するような結論を急ぐことがないように気を付けることが重要です。

卑弥呼の墓に纏わる課題

倭国に100余国もの小国家が存在したということは、その跡地にはさまざまな痕跡が残されていてしかるべきです。それ故、卑弥呼と魏が通交していた3世紀前半の年代に匹敵する遺跡を探し求め、卑弥呼の墓の場所を根拠にして、邪馬台国の比定地を推定する試みが今日でも続いています。しかしながら、物資は民と共に移動することがあるため、遺物の存在と邪馬台国の比定地を結び付けるには慎重にならざるを得ません。遺物の発掘そのものが、必ずしも国家の存在と結び付けられることにならないからです。

さらに邪馬台国は一時的に名声を博し、国家は大成したものの、その繁栄は短期間で終焉を迎え、卑弥呼に続く2世代目で、日本の歴史から姿を消すことになります。それ故、卑弥呼の功績をさほど称えるわけにもいかず、邪馬台国の末裔がどうなったかも全くわからない時代を振り返るならば、その国家の中心人物であった卑弥呼の墓が、新しい都の近くに造営されるとは考えにくいことです。霊媒師のようなキャラクターが際立つ卑弥呼の活躍からしても、どちらかと言えば、人里離れた山上のどこかに葬られた可能性が高いのではないでしょうか。

邪馬台国の背景に潜む高地性集落の実態

古代社会では、ごく一般的に人々が住みやすい平野部に人口が集中しやすいと推定されます。平野部は農耕作が行われるのに適し、海にも近いことから漁猟に従事するにも利便性に富み、陸海の交通に恵まれ、集落を形成するには望ましい立地条件を備えているからです。平安時代初期の国別郷数や水田面積は、和名抄にも記載されており、邪馬台国の時代とは年代が大きくかけ離れるものの、これらのデータからも、平野部における人口は、遠い昔から比較的多かったことがわかります。

しかしながら、古代日本の平野部は現在の海岸線とは異なり、かなり陸地に入り込んでいる箇所も多く、その地形を推測しながら古代の様相を理解するだけでも難しい作業となります。また、弥生時代においては瀬戸内海を中心に高地性集落が発展し、そこでは居住に適した平野部をわざわざ避けて、海岸線から離れた標高の高い山の一角や、頂上付近に集落を造っていたという史実が確認されています。この高地性集落と倭国社会における宗教文化との関連性を理解することが、極めて重要なことは言うまでもありません。

邪馬台国のルーツに潜む山岳宗教

古代、日本列島に高度な文明を持ち込んだ大勢の渡来者の中には、西アジアをルーツに持つ人々が少なくなかったと推測されます。その優れた大陸文化が列島に伝播したからこそ、邪馬台国の前身となる「君子の国」では規律が重んじられたのです。そして、それらの文化的背景を踏襲した国家の統治者は、やがて信仰色を強く打ち出すようにもなり、元伊勢御巡幸から邪馬台国への発展まで、神の国として国家を導くことになります。それら宗教観の背景には、高い山に神が住まわれるという信仰心が根底に存在していたようです。その結果が高地性集落の発展に結び付いたのです。

日本における山岳信仰の歴史が、民族宗教と霊能力者の存在、そして山々との関係を証しています。卑弥呼もまた、その霊能力者の1人でした。神を信じる民は、その信仰故に、ひたすら高い山を求めて移住し、その周辺に集落を築くことになります。こうした既成概念を越えた高地性集落の存在を知ることこそ、邪馬台国の実態を理解する鍵と言えるでしょう。